Testo di Alessia Biazzo —

Il Sacro Monte di Orta, silenzioso santuario del paesaggio e dello spirito, si offre da secoli come luogo di meditazione e racconto visivo in cui fede, natura e arte si intrecciano in modo indissolubile tra il complesso delle sue cappelle. Non sorprende dunque, che proprio qui, nella Cappella Nuova, si sia scelto di accogliere una mostra di arte contemporanea che porta un titolo evocativo e potente: Visiones.

L’inaugurazione, avvenuta il 3 ottobre 2025, si inserisce all’interno del Festival Francescano “Visioni di un futuro possibile”, voluto dai Frati Minori del Monte Mesma e dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti, e ispirato all’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Il festival nasce come spazio di confronto e riflessione attorno ai temi della pace, dell’ambiente e della comunità, in cui l’arte diviene parte integrante di un discorso più ampio, capace di parlare non solo ai credenti, ma a ogni viandante del nostro tempo.

La mostra Visiones è curata da Lorenza Boisi nel sodalizio di lunga data con Andrea Ruschetti, all’interno di C.A.R.S., branca del contemporaneo dell’Associazione Mastronauta di Omegna.

La scelta del titolo non è puramente estetica: l’uso del latino, oltre a richiamare il fondamento concettuale del convegno, rimanda a un linguaggio universale, trasversale, capace di oltrepassare confini temporali e culturali. Visiones è quindi più di un nome, è una chiave di lettura.

All’interno della Cappella Nuova, quattro interventi artistici dialogano e riflettono sul rapporto tra uomo e natura. Pittura, scultura, installazione e cinema si confrontano con lo spazio sacro, non cercando di imporsi, ma bensì entrando in risonanza con esso e le tematiche intrinseche all’insegnamento di San Francesco, le quali trovano la propria dimora nel Sacro Monte di Orta.

L’artista torinese Elisa Filomena, con la sua grande installazione pittorica, evoca uno spazio scenografico antico e sacrale, in cui uomo e natura sono legati da una relazione inscindibile. Le sue opere, poste su un fondale di juta, la cui materia rimanda all’umiltà del saio francescano, si dilatano per diversi metri creando una sorta di abbraccio visivo in cui l’essere umano e la natura sono strettamente legati senza discontinuità. Elisa Filomena racconta che “l’installazione semicircolare raccoglie dipinti che esprimono il senso di appartenenza alla natura che sento profondamente e che, in certi momenti, affiora con forza dentro di me. In questo luogo unico e prezioso che è il Sacro Monte di Orta, quei momenti sono raccolti insieme in un’unica installazione che rappresenta, nello scorrere del tempo, l’attimo in cui questo sentire è emerso e si è manifestato in pittura.”

L’opera, dunque, traduce la necessità umana di giungere a un’ascesa purificatrice attraverso la natura, trascendendo i confini materiali. La pittura, liberata dalla forma tradizionale del quadro e della cornice, avvolge i visitatori invitandoli a fondersi con il creato, riscoprendo la propria essenza nella caducità.

Simone Stuto torna a esporre all’interno della Cappella Nuova, spazio già noto e caro all’artista a seguito della sua partecipazione alla residenza Cartografia Sensibile nel 2021 e alla recentissima esperienza di Landina 2025. Egli afferma: “le tematiche mitologiche, religiose e spirituali sono parte essenziale della mia ricerca artistica, stimolata e ispirata dagli elementi sacri presenti al Sacro Monte di Orta. La collaborazione con una realtà indipendente come Mastronauta e il sito scelto mi hanno permesso di lavorare su un’opera svincolata dalle logiche espositive tradizionali”. L’installazione tessile, infatti, scende dall’alto evocando sia una deposizione sia una pioggia benedicente di petali di rosa che inonda l’osservatore e trasforma lo spazio in un giardino onirico. Il riferimento iconografico è preciso e rimanda al miracolo avvenuto nel giardino di Santa Maria degli Angeli e legato alla figura di San Francesco d’Assisi. Egli si getta nudo in un roseto per resistere alla tentazione del demonio ma, a seguito dell’estremo gesto di fede e purezza, le rose perdono le proprie spine evitando di ferire il Santo. “Gli elementi floreali sono stati lasciati scoperti per valorizzare il tessuto e si fanno simbolo di un mutamento che dal dolore conduce alla grazia.”

Arricchiscono l’esposizione le suggestive sculture di Filippo La Vaccara, il quale sceglie di utilizzare il linguaggio plastico della terracotta come mezzo espressivo e come rimando alle statue barocche presenti all’interno delle cappelle. “L’arte ha a che fare con il miracolo della manifestazione dell’opera nel mondo. Nell’atto del plasmare una materia informe c’è qualcosa di biblico e sacro”. Il lavoro dell’artista, dunque, lo rende demiurgo nel suo tentativo di imitare il divino racchiuso nel mondo.

In queste forme sintetiche si riconosce un’etica della vicinanza e della non-violenza che rimanda tanto all’insegnamento buddhista quanto a quello francescano, in un’ideale di fratellanza universale che comprende tutte le forme di vita e annulla la centralità dell’uomo intesa come dominio e sfruttamento. Al contrario, proprio in virtù della sua posizione di forza, “l’uomo deve farsi protettore delle creature indifese e custode del Creato”. Per questa ragione le figure umane e animali sono collocate senza gerarchie. Filippo La Vaccara, da sempre attento al legame fra tutti gli esseri viventi, propone una composizione che invita i visitatori a ripensare la relazione con l’altro e a considerare l’animale non come oggetto o strumento, ma come compagno di destino.

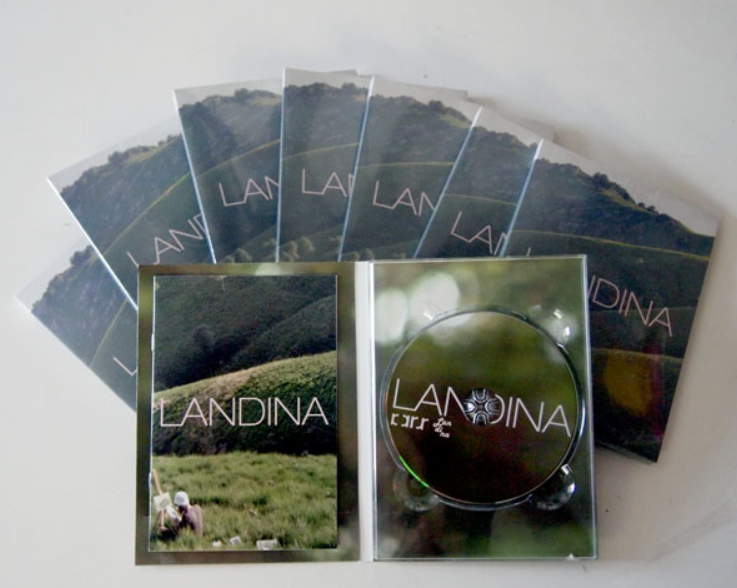

Completa la rassegna la proiezione del film Landina, cortometraggio del 2014 diretto da Lorenza Boisi in collaborazione con Alessandro Tomarchio, video-maker e autore delle musiche originali. Il film amplia la prospettiva delle arti visive e diventa strumento per riflettere sul paesaggio come luogo di stratificazione culturale e collettiva. Il documentario stesso diventa, in un certo senso, pittura di paesaggio: un paesaggio animato che, dal codice letterario, evolve verso l’introspezione fino a evocare il senso del meraviglioso. Testimoniando l’esperienza di pittura En Plein Air di un gruppo di giovani artisti italiani nel territorio del VCO e del novarese, il corto si fa celebrazione visiva e romantica della pratica artistica nella natura, ispirandosi a Friedrich e a Doig, senza ambire a paragoni con Weir o Malick, pur guardando anche al cinema naturalistico.

In questa pluralità di linguaggi si ritrova l’eco delle stesse finalità che animavano i Sacri Monti fin dalla loro origine: unire il sacro e il popolare, la narrazione e l’esperienza, l’arte e la comunità. Oggi, come allora, le opere non restano isolate ma comunicano con lo spazio, con il paesaggio e con la collettività che le attraversa.

Andrea Ruschetti afferma “Progetti come C.A.R.S. sono resi possibili grazie alle relazioni virtuose intessute tra artisti, territorio e gli enti che lo abitano, dimostrando sensibilità verso l’arte contemporanea e la sua capacità di nutrire la comunità. Mostre come Visiones non sono soltanto occasioni estetiche: sono segni concreti di una rete culturale viva, che porta l’arte fuori dai musei e la restituisce come esperienza condivisa, accessibile a tutti”.

In un periodo in cui il rapporto fra uomo e natura appare compromesso e la divisione sociale prevale sull’unità, mentre le ombre dei conflitti e le crescenti violenze si insinuano silenziose nella nostra vita quotidiana, l’arte diventa un gesto di resistenza poetica. Essa si offre come strumento e possibilità di comprensione della complessa natura umana, ci indica un cammino di pace e convivenza tra le diversità, offrendo una visione di armonia capace di ricondurre l’umanità alla comunità degli esseri viventi di cui fa parte.

Cover: Assumbla, Filippo La Vaccara