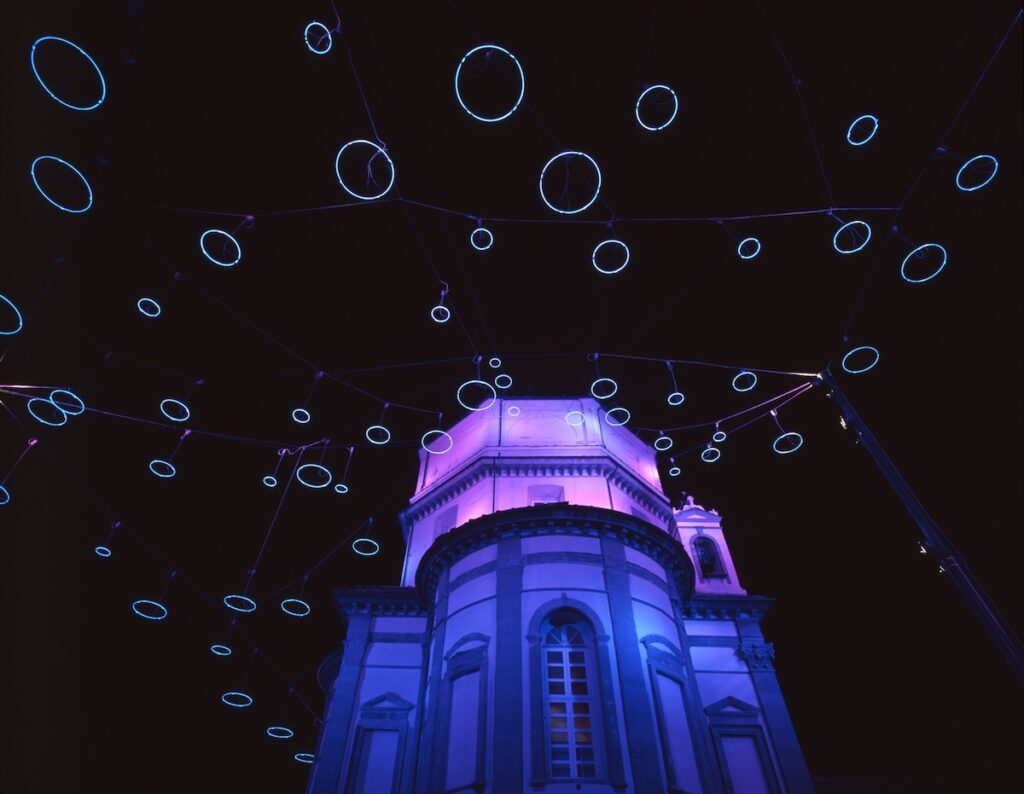

Rebecca Horn ha avuto con il Castello di Rivoli un legame speciale. L’artista ha partecipato ad una prima mostra ospitata a Rivoli, Overture, a cura di Rudi Fuchs. Era il 1984. Anni dopo, la sua presenza al museo l’ha vista partecipare alla mostra di Ida Giannelli, per giungere a tempi recenti, quando l’artista ha portato a Torino l’installazione Piccoli Spiriti Blu (1999), collocata in modo permanente intorno alla chiesa di Santa Maria del Monte dei Cappuccini, grazie al progetto Luci d’artista che ogni inverno ‘accende’ gli spazi pubblici di Torino.

Il Direttore del Castello di Rivoli, Francesco Manacorda, si dice onorato di ospitare la mostra inaugurata lo scorso maggio Cutting Through the Past, a cura di Marcella Beccaria – e realizzata grazia alle cooperazione tra il Castello di Rivoli e Haus der Kunst, Monaco di Baviera – che ospita 35 opere prodotte nell’arco di circa cinquant’anni di lavoro.

“E’ un piacere per noi ospitare e consolidare la relazione tra il Museo e un’artista così importante. Mi fa piacere soprattutto perché questa mostra da la possibilità al pubblico di scoprire anche lati inediti della ricerca della Horn, a partire dai disegni da lei prodotti agli inizi degli anni ’60”, spiega il direttore. “Significativa ritengo sia l’opera che apre la mostra a Castello di Rivoli Macchina Pavone/Peacock Machine del 1982, commissionatagli da Fuchs nel 1982 per la partecipazione della Horn a documenta 7”.

E in effetti, quest’opera sembra contenere molte delle caratteristiche che connotano tanta parte della ricerca dell’artista: opere scultoree in forma di macchine cinetiche che, come raccontava l’artista stessa, “hanno un’anima perché agiscono, si agitano, tremano, svengono, quasi cadono a pezzi e poi tornano in vita. Non sono macchine perfette”.

Simbiosi tra animale e macchina Peacock Machine consiste in una grande ruota meccanica che simula l’apertura del piumaggio di un pavone, animale altamente simbolico e che si ritrova in tante e disparate culture. Poco lontano da questa grande installazione azionata con un ritmo lento di apertura e chiusura, un’altra scultura installata a parete ad alcuni metri da terra: Piccola Ruota di Piume, sempre del 1982, formata dal piumaggio della gru cenerina, anch’esso animale connotato dalla simbologia all’immortalità e della rigenerazione.

“Questa mostra tiene conto dell’urgenza e del peso di dover guarda a 50 anni del lavoro di un artista che ha significato così tanto nell’evoluzione dell’arte contemporanea e che ha scritto importantissimi capitoli di storia.” Racconta la curatrice Marcella Beccaria. “Il titolo Cutting Through the Past, cita un’opera dell’artista in mostra del 1992-’93 e che fa parte delle collezione del Castello di Rivoli. Il titolo vuole essere un suggerimento, ‘guardare attraverso il passato’, tagliare attraverso il passato per proporre un possibile punto di vista. Come raccontare il lavoro di un’artista che ha significato così tanto? Per me è stato importante raccontarlo dal punto di vista del presente, mettermi in relazione con l’influenza che la Horna ha avuto su intere generazioni di artisti. Lei ha lasciato una grandissima eredità alla generazioni di artisti presenti e attivi oggi.”

Artista antesignana di molte ricerche attuali, la Horn è stata una delle prime ad affrontare le tematiche legate all’umano, al non-umano al meccanico, e alla macchina in relazione al corpo, ma non solo, ha anche tracciato il nesso tra le ricerche di Jean Tinguely, Marcel Duchamp, molte investigazioni artistiche legate al movimento Surrealista. Profondamente legata alla storia dell’arte che l’ha preceduta, la Horn ha saputo, con il suo lavoro, sviscerare il linguaggio della performance da molteplici punti di vista. Uno degli aspetti che emergono da questa grande mostra è il suo interesse per l’interazione tra ciò che umano e ciò che è meccanico, tecnologico, senza mai ripetere se stessa, con opere coraggiose e pionieristiche.

“L’arte di Rebecca Horn non è normativa. Molte opere sono aperte, si lasciano interpretare. L’artista stessa le usava come elementi di un ‘teatro performativo’ in continua trasformazione; ogni volta che installava una nuova opera, la modificava, la cambiava in sempre nuove relazioni con gli spazi” continua Beccaria.

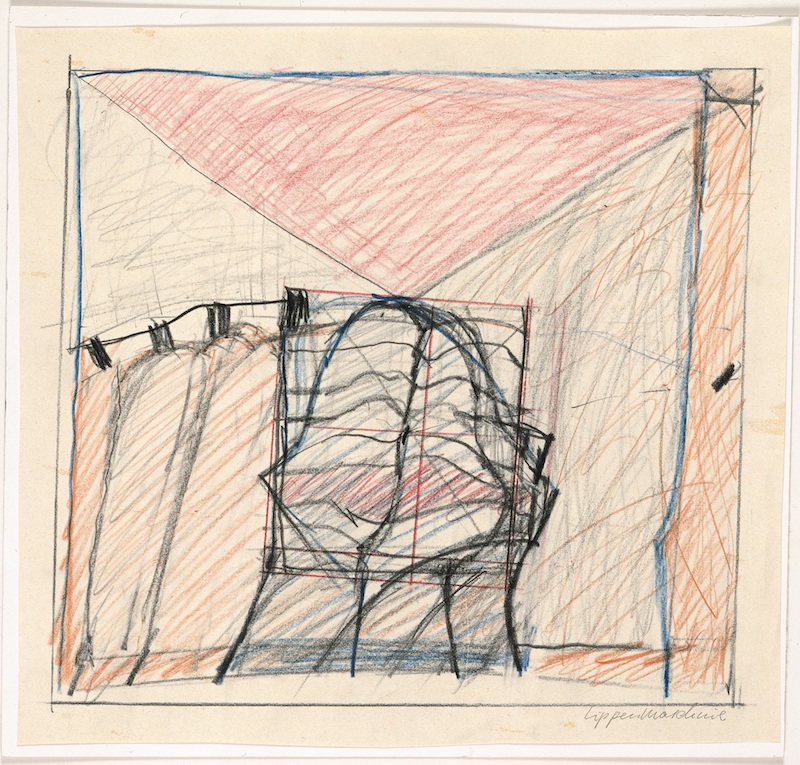

La mostra segue un parziale ordine cronologico con dei disegni degli anni ’60. La pratica del disegno, sebbene meno conosciuta, in realtà è sempre stata presente nelle ricerche dell’artista. Molti dei temi affrontati come schizzi o bozze, quando era ancora studentessa all’Accademia dell’Arte ad Amburgo, sono diventati negli anni seguenti veri e proprio soggetti della sua produzione più matura.

Nel percorso iniziale della mostra ci sono tre disegni che mostrano una “macchina labbra”, una “donna albero”: una serie del 1966 che mostra l’iniziale ritratto a colori di una donna che legge, che diventa un torso femminile senza braccia e con le gambe appena schizzate.

Questi primi disegni si riferiscono, in parte, alla sua produzione in un momento difficoltoso della sua vita, nella quale si trova costretta, per un’infezione polmonare in un’ospedale. Questa sarà un’esperienza che segnerà in maniera importante il suo lavoro, anche se era molto restia a parlare. Privata della possibilità di avere contatti con altre persone, di essere controllata da macchinari che dovevano non solo monitorare la sua guarigione, ma scandivano anche il tempo delle cure stesse – la guarigione richiedeva mesi, a volte anni -, l’artista ha maturato una concezione di tempo dilatata, che ritroveremo in molti suoi lavori. Un tempo, dunque, ‘meccanico’, non naturale ma artificioso, lontano da quella che è la naturale percezione dello scorrere dell’esistenza. Altre opere cardine per comprendere a pieno la sua ricerca sono i video.

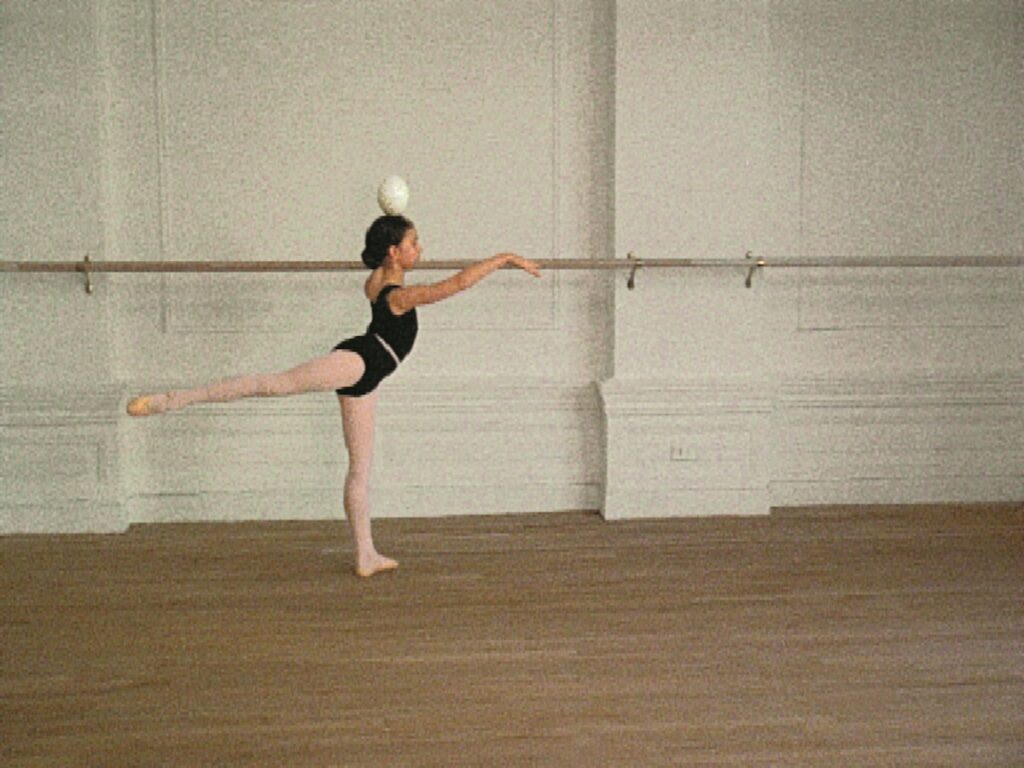

In mostra risultano opere importanti nella sua lunga carriera, per molti versi, sottolinea la Beccaria, “sono l’ABC della performance art. Sono azioni fatte intenzionalmente per la camera. Non sono documentazioni che alludono ad un momento che ci siamo persi, ma sono azioni che nascono per essere appositamente filmate. Raccontano di processi di trasformazioni che il corpo umano può essere protetto, aiutato, guidato da particolari ‘strumenti’ per giungere alla comprensione del reale. In alcuni è l’artista stessa la protagonista, in altri video ci sono dei performer da lei guidati”.

In mostra sono visibili Performance I del 1970-72, Performance II del 1972, Berlin 1974-75 e Berlin (10.11.1974 – 28.1.1975) – Übungen in neun Stücken: Unter dem Wasser schlafen und Dinge sehen, die sich in weiter Ferne abspielen.

Tra le più significative e pionieristiche, in queste raccolte è visibile una performance che, per molti versi, ha portato la Horn all’attenzione internazionale, ci riferiamo a Einhorn (Unicorno), 1970: il video mostra una donna che cammina nello spazio aperto indossando un lungo corno bianco sulla testa. L’opera fu esposta a documenta 5 Kassel nel 1972, su invito di Harold Szeemann.

Delicatissime opere dalle piccole dimensioni, si alternano nella manica lunga a imponenti installazioni. Tra queste la suggestiva Concert for Anarchy (Concerto per l’anarchia), tra le sue opere più note. Macchina cinetica per eccellenza, l’opera è nata come oggetto di scena per il film Buster’s bedroom del 1990, ambientato in una clinica psichiatrica. L’opera consiste in un pianoforte a coda rovesciato. Muto per un lungo momento, ad un certo punto si anima con una forte fragore: tastiera, cordiera, pedali, casa armonica ‘esplodono’ all’improvviso verso il pavimento.. per poi ritirasi e tornare all’ordine. “Questo pianoforte – scrive l’artista – incarna la purezza di una musica che l’artista non è più in grado di creare nei limiti della sua vita reale. Sono concerti dell’immaginazione che incarnano ancora la libertà e l’ideale. Nella realtà della sua vita creativa l’artista cerca fattori di disturbo he preservino la purezza dell’esperienza musicale nella interiorità. Questo rappresenta una forma di rifiuto totale della società circostante, per permettere di vivere l’anarchia dell’immaginazione”.

Se l’aspetto sonoro connota Concert for Anarchy, è una sensibilità più architettonica l’aspetto che emerge nella grande installazione Inferno, opera il cui titolo cita il primo canto della Divina Commedia di Dante Alighieri. L’idea che emerge preponderante è quella che l’essere umano è condannato a eterni supplizi. L’opera è formata da vecchi letti di ospedale impilati gli uni sugli altri, tanto da costruire una ‘dolorosa’ architettura attraversata dal tremolio luminoso di fili elettrici in tubi di vetro. “I letti – scrive la Horn – diventano un rifugio per le anime senzatetto, che si sdraiano ovunque trovino un letto. Avvolgendosi verso il soffitto, questi letti rappresentano una torre, l’ultimo letto non tocca mail il pavimento. Sospesa a mezz’aria, la torre levita e quasi scompare nella luce di un’altra dimensione.”

Al centro della Manica Lunga, la curatrice spiega che hanno deciso di installare la prima importane produzione filmica dell’artista, Der Eintänzer (Lo gigolò) scritto nel 1978 ispirandosi a momenti specifici della sua vita, peraltro quando aveva uno studio a a New York, quando viaggiava molto tra l’Europa e gli Stati Uniti, in particolare, appunto a New York. E’ un film legato strettamente alla sua vita d’artista nella grande metropoli. L’artista invita una serie di figure stravaganti a vivere all’interno del suo studio: tra questi un’insegnante di danza, ballerine, un uomo non vedente, una coppia di gemelle, un musicista con un piccolo pianoforte e un cuoco giapponese. La vicenda si sviluppa attraverso le interazioni tra i personaggi e la relazione con la figura dell’artista, assente ma presente attraverso oggetti simbolici, tra cui una statuetta di Buddha, un uovo di struzzo e una collezione di spilli. Da questo film, idealmente, inizia la produzione di grandi macchine cinetiche perchè è proprio da questo film che Horn esplora per la prima volta la possibilità di dotare gli oggetti di movimenti indipendenti, pulsioni ed emozioni non dissimili da quelli di esseri viventi.

Sempre a metà percorso, l’installazione che dal il titolo alla mostra, Cutting Through the Past (Tagliando attraverso il passato) del 1992-1993, formata da cinque porte in legno su una pedana. Malmesse e usurate, queste porte sono cariche di vicende domestiche, di usura e vicende private. Collocate come se dovessero chiudere un’invisibile piccola stanza, le porte sono trapassate da un’appuntita e minacciosa asta di metallica che, compiendo una rotazione di 360 gradi, ne trafigge un lato con un movimento tanto lieve quando doloroso. Ripetitivo e costanze, perfetto nella sua crudeltà, il gesto di squarciare lentamente il legno delle porte, suscita disagio e inquietudine. “Lo spettatore”, spiega Horn, “ è disturbato dall’autonomia manifestata dalle macchine con i loro movimenti irregolari, perché è entrato in un mondo vivo dove la comunicazione è già in pieno svolgimento e dove inizialmente si sente un intruso. E’ un fattore di disturbo e deve prima imparare a trovare il proprio ruolo all’interno di questo mondo di sculture narranti”.

Oltre Cutting Through the Past, c’è un’altra grande installazione in cui Horn si allontana dalla sua esperienza personale e riflette su eventi e drammi legati a importanti eventi delle storia. Nell’opera Turm der Namenlosen (Torre dei senza nome), 1994, l’artista affronta la tragedia collettiva delle guerre e delle loro vittime, soprattutto quelle che la storia dimentica. “Quest’opera – spiega la Beccaria – nasce quando l’artista era a Vienna e nota che nella città ci sono molti rifugiati scappati dall’ex-Jugoslavia. Intuisce che queste persone disperate vagano o soggiornano nella metropolitana, senza possedere nessun avere. La ‘torre dei senza nome’ è un lavoro che parla anche dell’oggi in quanto racconta di popoli migranti, della disperazione di abbandonare la propria terra. Può essere pensato come un grande monumento dedicato a tutti coloro che sono vittime delle guerre, i cui nomi vengono sistematicamente cancellati. Da qui il titolo “Turm der Namenlosen (Torre dei senza nome)”. L’opera è formata da scale in legno incastrate le une sulle altre. Esse formano una monumentale struttura aerea, in cui la scala rimanda anche ad antichi testi biblici, nei quali essa rappresenta l’esilio.

La parte conclusiva della mostra ospita una serie di opere tra le più recenti di Rebecca Horn, tra queste Miroir du Lac (Specchio del lago), 2004, opera che attira i visitatori all’interno del proprio universo meccanico, catturando l’immagine di chiunque si avvicini. L’opera è formata da due ampi specchi circolari, installati l’uno a terra, l’altro a soffitto, producendo una cascata di riflessi con l’effetto di una profondità senza fine. Nell’installazione, il movimento basculante dello specchio posto a terra produce in chi lo guarda una vertigine percettiva. Come suggerito dal titolo, l’insieme evoca un bacino d’acqua magicamente esteso verso l’alto e verso il basso, forse memore del noto mito di Narciso o interpretabile come un pozzo, metafora cosmica che sintetizza i diversi ordini di cielo, terra e inferi. Da notare che il blu che caratterizza l’opera è lo stesso che ritroviamo nell’installazione permanente Piccoli Spiriti Blu alla chiesa di Santa Maria del Monte dei Cappuccini a Torino.

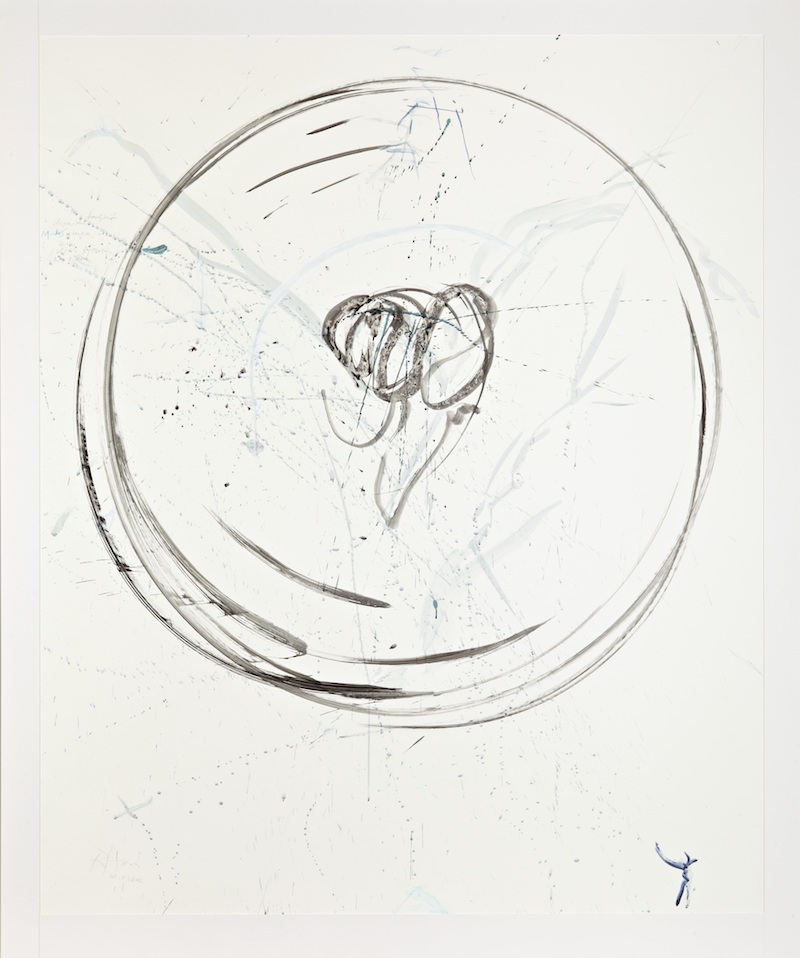

Beccaria sottolinea che soprattutto nell’ultima parte della mostra, le scelte curatoriali sono state guidate dalla necessità di guardare all’aspetto spirituale della ricerca dell’artista. In particolare mettendo a fuoco una particolare forma geometria che, soprattutto nella sua ultima produzione ritorna molto spessp, ossia quella del “cerchio”. Forma evocativa della perfezione divina, ma se vogliamo, anche la sfida dell’artista che si confronta con il “cerchio perfetto” che si ritrova in moltissima storia dell’arte, sopratutto legata alla tradizione cristiana: si pensi all’aureola dei santi, ma anche a tante altre forme simboliche capace di contenerne molte altre.

La forma del cerchio presente in molti disegni della serie iniziata nel 2003 Bodylandscapes, mostrano come la forma circolare rifletta la gestualità dell’artista che con ampi movimenti registra i suoi movimenti sul foglio. La forma circolare è spremeste anche nell’opera che chiude idealmente il percorso espositivo, Das Rad der Zeit (La ruota del tempo – The Wheel of Time) del 2016: un ramo in bronzo ospita una scultura cinetica fatta di aste dorate che si aprono e si chiudono a raggiera.

Ripercorrendo a ritroso i 50 anni di produzione dei Rebecca Horn, si ha la sensazione che, attraverso tematiche personali o legati a grandi eventi della storia contemporanea, attraverso l’espressione di ossessioni, speranze e desideri, sondando e sviscerando l complessità dell’essere umano, l’artista ha rivelato con opere magistrali tanti aspetti della nostra vita. L’estremamente sofisticato e complesso, nelle sue opere si lega ad un’estrema leggerezza e semplicità formali, per dar vita a opere che con la bellezza rivelano la dolorosa consistenza della vita.

Cover: Rebecca Horn, Pfauenmaschine (Macchina pavone – Peacock Machine), 1982 Alluminio, motore 320 x 514 x 492 cm Veduta dell’installazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino Courtesy Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli – Torino Foto Ela Bialkowska OKNO studio