Sara Benaglia / Mauro Zanchi: La pubblicazione Petrus si chiude con una tua lettera al soggetto di questo libro, il quale prende il nome dall’amaro “per veri uomini”. Dopo avergli raccontato di un certo Albrecht e della casa di lui, da te fotografata, gli confidi che “forma e percezione sono instabili. Secondo me non ci sono immagini, ma forze”. Che cosa sono queste forze?

Francesca Catastini: Mi fa piacere che tu abbia scritto “il soggetto di questo libro”, la nostra cultura a mio parere ancora ci insegna a guardare esseri viventi e cose come oggetti. Questo fin dalla prima infanzia, succhiamo il latte, da un biberon come dal seno materno, e succhiamo la separazione soggetto-oggetto, separazione che ci viene inculcata al punto da divenire quasi incapaci di entrare davvero in relazione con chi o cosa vogliamo avvicinare.

La lettera con cui si chiude Petrus è rivolta al libro stesso, all’opera. Vuole essere anche un modo per entrare in relazione con chiunque la legga, per confidare accadimenti, riflessioni, motivazioni e tentativi che mi hanno accompagnato nel realizzarlo. Questo mio “Secondo me non ci sono immagini, ma forze” nasce dalla percezione. Non credo di essere in grado di teorizzarlo davvero. Le forze di cui parlo sono intenzioni, volontà, non necessariamente consapevoli, né visibili. Ciò che vediamo e ciò che accade è il risultato della relazione tra queste intenzioni, che riguardano il piano fisico, biologico e psicologico del nostro stare al mondo. Abbiamo la passione di afferrare, non pensiamo tanto a cosa ci succede guardando un’immagine, al campo di forze. Generalmente utilizziamo significati e presupposti, che si sono cristallizzati nel tempo e che non sono lì in quel momento, davanti a noi. Non ci avviciniamo alla cosa, all’immagine, la afferriamo. E per afferrarla dobbiamo necessariamente renderla afferrabile, quindi solida, ratificata e reificata tramite significati già appresi e consolidati. Questa riflessione mi ricorda un passo di Calvino: “In certi momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra: una lenta pietrificazione più o meno avanzata a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava nessun aspetto della vita. Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della Medusa”.

La questione “non immagini ma forze” si può rapportare alla differenza tra significato e senso, il significato è, il senso avviene, si muove.

SB/MZ: Petrus è una catena di passaggi laterali, una struttura di spostamenti contigui simili a una danza. Come sono stati pensati i gradini di prossimità e sequenza in relazione alla dimensione temporale e vitale che data le immagini?

FC: La metafora della danza mi sta particolarmente a cuore, porta quasi naturalmente a immaginare un dialogo fluido, un incontro. Un gioco infinito che giochiamo semplicemente per continuare a giocare. Ecco, i giochi finiti, quelli che invece si giocano per vincere, come una partita di calcio o un assalto di scherma, hanno in sé la metafora della battaglia e hanno limiti di tempo. Petrus al contrario abita una dimensione temporale più dilatata, della durata, approfondisce tempi diversi e sta con quello che accade a prescindere da quando. La sequenza e i livelli di prossimità tra le immagini sono una serie di piccoli esperimenti sulla distanza e la vicinanza, senza limiti specifici di direzione. La sequenza è parte integrante del lavoro, ha lo stesso peso delle immagini, e invita esplicitamente alla pratica associativa, ponendo l’accento sulla conoscenza come sistema di relazioni. In quanto autrice, pur determinando un certo campo d’azione, non credo di avere una posizione particolarmente privilegiata, non in termini assoluti almeno. L’immagine stessa ha una sua autonomia e l’opera intera si articola su questa indipendenza e sul suo rapporto col fruitore. Il mio apporto di senso ha un valore equivalente a quello di chi guarda. Anzi, da questa relazione si crea un sistema autore-opera-fruitore, che va oltre la somma dei singoli soggetti. Ricordo il motivo, l’accadimento che mi ha portato a realizzare ogni immagine del lavoro, ma non è necessario che chi guarda ne sia a conoscenza. L’intento è latente. Viviamo e comunichiamo costantemente attraverso una differenza di saperi.

SB/MZ: In che modo relazioni l’immagine trovata con scatti fotografici da te realizzati? È questa una forma di compensazione o l’articolazione di una relazione complessa, che un solo mezzo non può garantire e che annulla distinzioni di campo ormai superate?

FC: Non credo che ci sia molto da compensare, anzi, personalmente preferisco che si creino interruzioni, distanze, vicinanze, spazi vuoti, o ambiguità. La differenza tra immagini trovate e quelle da me realizzate talvolta si fa sottile e le mie stesse immagini sembrano provenire da un archivio, a volte invece si percepisce il salto, temporale e non. Sicuramente sono più interessata al dialogo, a testare possibili sensi e interazioni, senza distinzioni di campo. E sono interessata all’utilizzo dell’immagine di archivio in senso più fisiologico che anatomico, non come arto muto, o reperto dal significato chiaro, quanto come soggetto presente, in grado di modificare e modificarsi.

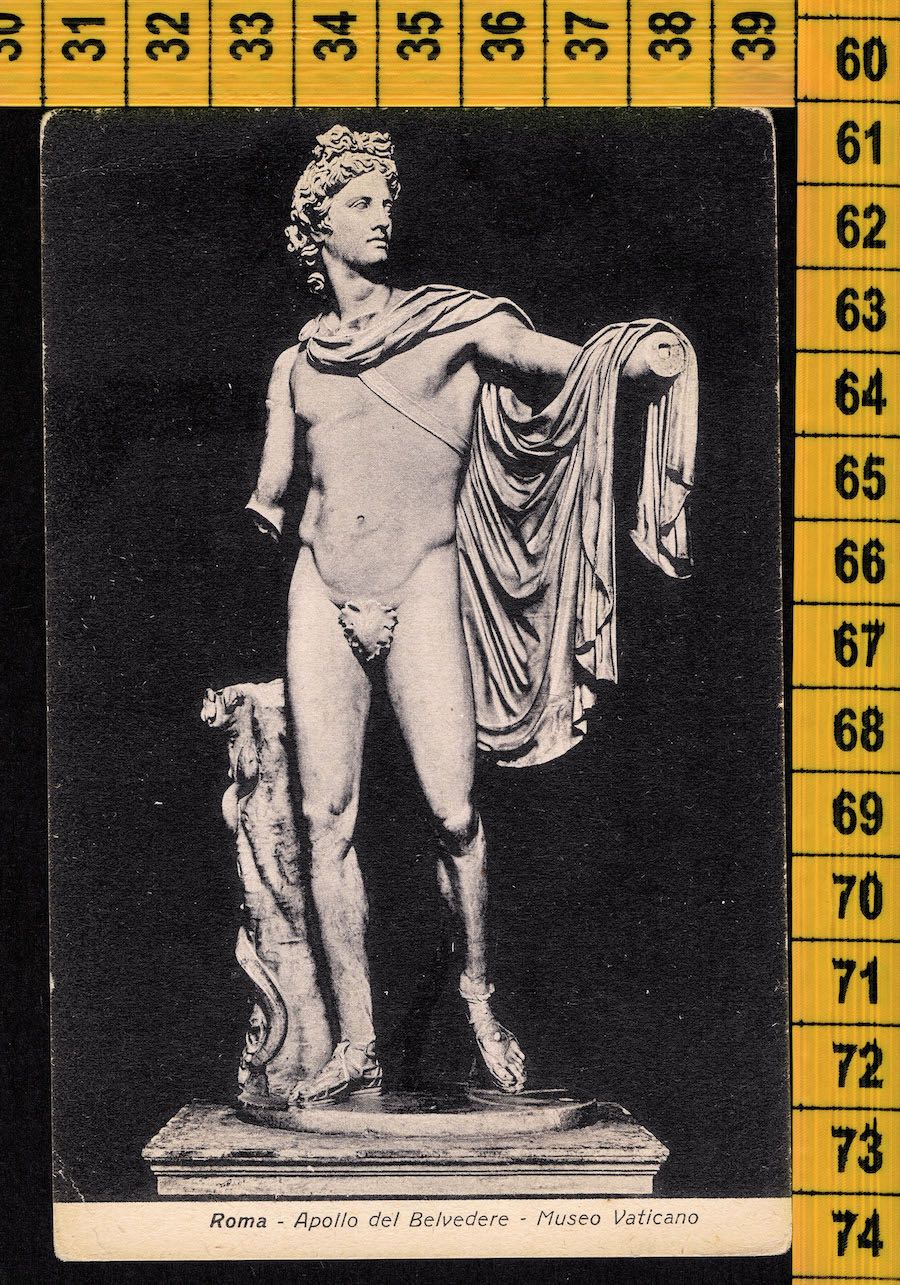

SB/MZ: A che tipo di misurazione è sottoposta l’immagine dell’Apollo del Belvedere ai Musei Vaticani nella serie Petrus?

FC: A una misurazione totalmente arbitraria. I due metri da sarta che ho posizionato lungo due lati della cartolina quando l’ho fotografata non partono dallo zero, come succede usualmente quando vogliamo indicare le dimensioni precise di un oggetto. È un’allusione ironica ai criteri tutti umani con cui valutiamo e prendiamo le coordinate delle cose del mondo, nonché alla questione delle dimensioni. Generalmente non do un titolo specifico alle singole immagini, ma questa è soprannominata The Ruler, gioco di parole tra righello e sovrano.

SB/MZ: In The Modern Spirit Is Vivisective è in atto una critica sulla dissezione anatomica e mentale quale forma di scientificità e oggettività perfetta. Il teatro anatomico è un luogo di analisi, osservazione e apprendimento. Che relazione c’è tra vivisezione e osservazione fotografica, tra anatomia e sesso femminile, tra tube di Falloppio e geografia?

FC: “Guardare è cercare. È proiettare fuori di noi i limiti che sono in noi”. Questa frase di James Carse può suonare un po’ mistica, ma a mio parere si riallaccia di nuovo alla questione della conoscenza per l’uomo occidentale, scandita quasi esclusivamente da questo rapporto analitico di soggetto analizzante e oggetto analizzato. Siamo noi a stabilire e immaginare i confini che utilizziamo per il nostro sapere, sia che si tratti di vivisezionare un cagnolino in un teatro anatomico del Seicento, sia che si scatti una fotografia. Tornando di nuovo a Carse, “Guardare è un’attività territoriale. È osservare una cosa dopo l’altra entro uno spazio delimitato, come se nel tempo si potesse vedere tutto”. Il rapporto tra anatomia e sesso femminile, come tra tube di Falloppio e geografia, per me richiama il rapporto tra territorialità e un approccio colonizzatore molto comune all’uomo, vedere per conoscere, conoscere per dominare, dominare per possedere. Per questo lo studio dell’anatomia nel Rinascimento e nel secolo successivo era così ossessivamente interessato agli organi riproduttivi femminili, non solo per questioni voyeuristiche legate ad appetiti sessuali, quanto ancor più per il desiderio di conoscere e padroneggiare i “segreti” della vita umana e il suo generarsi, segreti che, seppur a livello empirico, sembravano appartenere esclusivamente al genere femminile.

Stesso approccio per le scoperte, sia geografiche che del corpo umano, se Falloppio è l’anatomista che riesce a convincere i propri colleghi di aver visto e scoperto qualcosa che non si conosceva prima, quella scoperta porterà il suo nome. Giusto a titolo di esempio il nome “tube di Falloppio” viene coniato nel 1561 e lo “stretto di Magellano” circa dieci anni prima.

SB/MZ: È interessante il ribaltamento di chi osserva in oggetto che è anche osservato, uno spostamento che leghiamo alla tua intuizione di immagini come forze. Che cosa accade in questi spostamenti di ruoli?

FC: La questione di questi ruoli per me è legata alla tendenza che ha l’essere umano, soprattutto occidentale, di affettare e di affettarsi. Spesso utilizziamo lo sguardo per stabilire un rapporto soggetto-oggetto, come dicevo anche prima riguardo alle immagini come forze. Gli oggetti ci permettono di esercitare il ruolo di soggetto, ci danno la sensazione di conoscere anziché essere presi in esame, di catalogare anziché essere catalogati. Dal mio punto di vista questa è un’allucinazione. Anche su un piano strettamente logico è semplice capire quanto un tale approccio alla conoscenza ci porti inevitabilmente a divenire oggetto dello sguardo altrui, e persino di noi stessi. Nel percepirsi soggetto l’umanità finisce per farsi oggetto di sé stessa. C’è un’ansia ontologica che riguarda l’essere delle cose del mondo e che porta purtroppo alla ricerca di definizioni stabili, a un’analisi che limita lo sguardo anziché aprirlo. A mio parere è qualcosa di una violenza estrema.

SB/MZ: Che cosa è un occhio che non vede? In che modo gli occhi possono toccare?

FC: Un occhio che non vede è per me un occhio che non fa esperienza, una cecità metaforica, un occhio che cerca o pensa di ricevere oggettivamente, che guarda ma non partecipa. In termini fisiologici può anche essere attivo e svolgere la sua funzione, ma in termini fenomenologici non è che una mera rappresentazione di sé, non sente, esattamente come l’occhio di una statua. Quando si guarda, un oggetto o un essere animato, inevitabilmente si stabilisce una connessione, siamo in contatto con l’altro e al contempo siamo “toccati” dall’altro. È una danza di differenze, implica il fare un passo indietro pur rimanendo nello spazio dell’interazione, non per tagliarsi fuori.

SB/MZ: Quanto è importante il libro nella tua pratica?

FC: Spesso i miei lavori vedono come prima forma di realizzazione quella del libro. Penso soprattuto a due delle mie ultime ricerche, The Modern Spirit Is Vivisective (2016) e Petrus (2019). Ci sono motivi molto semplici e personali che mi legano al libro, come ad esempio la mia difficoltà a “misurare” gli spazi ampi. Il libro inoltre mi interessa in quanto facilita una fruizione più intima, implica un’interazione anche a livello tattile, e ha una certa indipendenza, poiché come autore perdo in buona parte il controllo sul contesto di fruizione. È una forma che, come accennavo prima, invita alla pratica associativa. In particolare in Petrus la scelta della forma libro prende in considerazione il concetto di impossibilità non come limite, mancanza, lacuna da colmare, ma condizione da vivere ed esperire. Petrus riflette sulla concezione occidentale di mascolinità e il desiderio tutto umano di definire sé e il mondo attraverso forme compiute. Cercando di entrare in relazione con alcuni archetipi, il lavoro prende in considerazione il modo in cui questi siano in grado di scolpirci, in termini di costruzione di identità, e di modellare il nostro punto di vista. L’opera è aperta, e forse il suo fulcro sta proprio nel tentativo di muoversi attorno alle forze di cui parlavamo prima attraverso qualcosa che invece appare fermo, come l’immagine “statica” e il libro.

SB/MZ: In Vanishing Point il punto di fuga di un viale alberato su una fotografia interagisce con l’architettura della stanza nella quale è allestita la stampa dell’immagine. Un Claude mirror, specchio convesso con la superficie nera, è in grado di riflettere un paesaggio riproducendone l’immagine con un angolo più ampio rispetto a quello dell’occhio umano, ma è anche un punto cieco per chi lo osserva direttamente. Qual è il limite della visione umana? In che modo la macchina fotografica interagisce con questo limite e che riflesso può avere questo a livello cognitivo?

FC: Il limite della visione umana è l’uomo, sia in senso fisiologico, per come sono strutturate le sue possibilità visive, sia per le sue capacità immaginative sia per le sue scelte cognitive. Come dicevo prima, citando Carse, la visione umana, almeno nella cultura occidentale, ha spesso un imprinting di tipo territoriale e si sviluppa sul conflitto dei confini. Sembra che l’uomo abbia bisogno di concepire confini per facilitare il proprio processo conoscitivo, per rapportare a sé il mondo e spesso per cercare di superarlo. La macchina fotografica è il prodotto di una cultura di questo tipo, è figlia di un’umanità che, dopo la teorizzazione del cono ottico, la messa a punto della camera obscura e del Claude mirror (esempi un po’ a caso, con grande differenza temporale e di portata), ha avuto bisogno di uno strumento nuovo. L’intenzione, a mio parere, è però sempre quella di riportare la visione a sé, di ridimensionare il mondo in oggetto guardato, per renderlo rappresentabile e più maneggiabile.

SB/MZ: In Resemblances ti sei fotografata insieme a diverse famiglie di Arvidsjaur (Svezia), come se ne facessi parte. Com’è nata questa serie?

FC: Resemblances è nato in un periodo in cui ero particolarmente interessata al sistema “famiglia”, come elemento fondante di una comunità, ma al contempo figlia della società in cui vive. Nello specifico questo lavoro affronta il fenomeno del ritratto di famiglia e riflette su come questo sia codificato, immaginato e percepito. Il fatto di inserirmi nel ritratto, aggiungendomi senza sostituire nessun componente della famiglia, è stato un esperimento interessante. Di nuovo torniamo al discorso dei ruoli, in questo caso non sono solo autore, ma anche tra i soggetti della foto, e quindi oggetto guardato attraverso la sua rappresentazione. Le mie curiosità, a cui ovviamente non ho trovato una risposta precisa, erano legate ai tempi di reazione del fruitore, quanto impiega a capire che in tutte le immagini di famiglia c’è un componente che si ripete, e, fintanto che non se ne rende conto, che ruolo dà alla mia rappresentazione, e che ruolo mi attribuisce dopo, una volta che viene a sapere che si tratta dell’autore della serie?

SB/MZ: Good Breeding espropria le immagini del proprio soggetto. Perché spostare altrove un focus d’azione?

FC: Anche Good Breeding ha un output editoriale, pur non essendo un libro. Nasce come album di figurine. Una parte di tutte le immagini, quella centrale, viene separata dal suo intero per essere restituita al centro dell’album, in una doppia pagina di adesivi. Sta al fruitore decidere se ricomporla o meno, o se addirittura utilizzare gli adesivi in altra maniera, all’interno o all’esterno dell’album. Sono tutti adesivi di forma circolare, come bollini, quindi anche completare l’album richiede uno sforzo di osservazione maggiore, data la mancanza di bordi netti. Oltre all’intento di essere un semplice gioco, piuttosto ironico, le domande principali da cui nasce sono: qual è il soggetto? Cosa va a cercare l’occhio in un’immagine? Come risponde al fatto che una parte gli sia negata? Cosa può pensare di quel cerchio bianco al centro? Quanto contano i contorni, i confini?

SB/MZ: Guardando Occultamenti abbiamo pensato di chiederti perché secondo te la fotografia di paesaggio italiano sia per tradizione una fotografia maschile. Che cosa è cambiato dai tuoi primi lavori a quelli più recenti, cioè come è cambiato il tuo utilizzo della macchina fotografica?

FC: Nei primi lavori la macchina fotografica era per me sia uno strumento di indagine, di analisi empirica, che un soggetto di indagine. Oltre ai sistemi di percezione legati all’immagine fotografica ero estremante interessata all’interazione tra il medium, il soggetto fotografante e il soggetto fotografato, in particolar modo, nel caso dei ritratti di gruppo, ero interessata allo pseudo-evento, a quel momento in cui ci si mette in posa per venir immortalati per sempre. Mi colpiva molto il fatto che l’evento stesso fosse la fotografia.

Oggi le mie domande sono forse più ampie, e non cerco più risposte univoche. L’immagine fotografica è ancora parte importante della mia ricerca, ma il mio campo di interesse si muove su un piano più analogico ancora rispetto a prima, mi interessa molto il linguaggio in senso tropico, come metafora. Noi esseri umani siamo corpi fragili e abbiamo bisogno di scaldarci a vicenda, di vivere in società, e per intenderci con noi stessi e con gli altri usiamo prevalentemente il linguaggio.

Per leggere le interviste dedicate alla NEW PHOTOGRAPHY