English text below —

Nel tempo dell’altro è una rubrica che attraversa le presenze dell’arte contemporanea nei musei storici, archeologici, universitari. Luoghi dove il tempo si stratifica e l’opera agisce come incontro, attrito o apparizione. Qui si raccontano innesti e interferenze, ascoltando ciò che resta, ciò che torna, e il silenzio che li separa.

Ca’ Pesaro. La città riflessa

Prima ancora di diventare un museo, Ca’ Pesaro è stata una macchina di visibilità. Non nasce come spazio espositivo, ma come dichiarazione di potere. Esposta sull’acqua, la sua facciata non cerca complicità con il fluire della città: stabilisce una presenza. Il bugnato è severo, la scansione delle aperture misurata, il ritmo delle finestre impone un ordine. È un’architettura pensata per affermare stabilità in una città costruita sull’instabilità.

Qui il “riflesso” non è un effetto atmosferico, ma una condizione strutturale: la forma si offre e insieme viene rimandata indietro, raddoppiata, resa instabile. Venezia non vi appare come immagine fedele, ma come città che si ricompone continuamente tra ciò che afferma e ciò che cambia.

Il palazzo fu voluto dalla ricchissima famiglia Pesaro come manifesto di status politico ed economico. Nel 1652 il progetto viene affidato a Baldassarre Longhena — in un momento in cui la casata è ormai ai vertici della Serenissima, fino all’elezione del doge Giovanni Pesaro — e il palazzo prende forma come dispositivo dinastico: un’architettura concepita per inscrivere un nome nella pietra e nell’acqua. Architetto di riferimento del barocco veneziano, autore di edifici come la Basilica di Santa Maria della Salute e Ca’ Rezzonico, Longhena è chiamato a dare forma all’ambizione della committenza assecondandone la volontà di inscrivere il proprio nome nel tessuto urbano. La costruzione iniziò intorno al 1659, sviluppandosi in assetto tripartito verso il Canal Grande, con una facciata pensata per coniugare forza e equilibrio: bugnato a punta di diamante sui piani inferiori, aperture ad arco e colonne che scandiscono gli ordini superiori secondo un motivo di chiaroscuro e ritmo alla Sansovino. Alla morte di Longhena nel 1682, i lavori non erano ancora conclusi: fu Gian Antonio Gaspari a completare l’edificio entro il 1710, rispettando in larga parte il progetto originario ma semplificando alcune parti della distribuzione interna.

L’architettura di Ca’ Pesaro non è un palcoscenico neutro, ma un sistema di relazioni spaziali. L’atrio centrale, aperto verso il cortile e scandito da logge e colonne doriche, non si limita ad accogliere: ordina la progressione del visitatore, raccorda l’interno e l’esterno, distingue scala nobile e piano del servizio. La ricchezza decorativa — con soffitti affrescati da artisti come Pittoni, Bambini, Crosato e Trevisani — rivela la doppia natura del palazzo: insieme evidenza di potere e luogo di vita privata. Questa solidità costruttiva non è un semplice dato stilistico: è una presa di posizione dentro la città. Ca’ Pesaro nasce per affermare permanenza in un contesto che non trattiene mai forma definitiva. E proprio per questo, affacciato sul Canal Grande, il palazzo non può evitare di essere messo continuamente alla prova dal proprio riflesso. La forma si impone; l’acqua la altera. L’ordine si dichiara; la città lo rimodula. È in questa tensione — tra permanenza e mutazione — che il palazzo si definisce: non semplice edificio affacciato sull’acqua, ma struttura che vive nella duplicazione, tra ciò che afferma e ciò che la città continuamente rimanda indietro.

Quando nel Novecento diventa museo e poi laboratorio delle avanguardie, la sua identità si rovescia: non più semplice custode, ma campo di sperimentazione attiva, luogo in cui il presente viene messo alla prova della città. Venezia, con la sua vocazione al riflesso e alla metamorfosi, rende l’arte contemporanea non un innesto artificiale, ma un compagno naturale: un’eco che dialoga con l’incertezza, con la sedimentazione, con la precarietà dei confini. In questo spazio sospeso tra densità barocca e fluidità lagunare, l’arte si misura, si specchia, si lascia deviare. Ca’ Pesaro non chiede soltanto di essere percorsa, ma di essere ascoltata — come se le sue sale conservassero ancora l’attrito di quei giovani artisti che qui, per la prima volta, entrarono in frizione con l’istituzione, o come se l’acqua del canalazzo continuasse a bussare alle finestre con la stessa ostinazione con cui l’avanguardia, allora, metteva in discussione l’ordine esistente. È da questo incontro tra pietra e marea che nasce il progetto contemporaneo di Ca’ Pesaro: un luogo in cui la città, riflessa e frammentata, torna a interrogare il nostro tempo.

Nel 1908 smette di essere un palazzo e diventa un’istituzione attiva. Le mostre promosse dall’Opera Bevilacqua La Masa introducono un nuovo regime di visibilità: uno spazio di confronto che non è ornamentale ma polemico. Non un’estensione del canone accademico, ma un luogo in cui quell’ordine viene messo in discussione. Da quel momento Ca’ Pesaro assume una funzione precisa nel panorama italiano: diventa un laboratorio permanente per le nuove generazioni, un luogo in cui il confronto con l’Accademia, con la Biennale e con il sistema ufficiale si fa esplicito. Nel corso del Novecento questa vocazione attraversa fasi alterne — aperture, irrigidimenti, ridefinizioni — ma non viene mai meno. Anche quando il museo consolida la propria identità come Galleria Internazionale d’Arte Moderna, resta attivo un principio di confronto con il presente, inteso come campo di verifica e di responsabilità critica.

Negli ultimi anni questo interrogativo ha preso la forma di una vera e propria costellazione di capitoli, in cui il museo rilegge la propria storia attraverso artisti chiamati a misurarsi con il lessico storico della pittura veneziana e con la memoria del Novecento.

Nel 2022, la grande retrospettiva Afro 1950–1970. Dall’Italia all’America e ritorno non si limita a riportare al centro la figura di Afro Basaldella, ma ne rilegge il percorso come snodo tra due tradizioni pittoriche che raramente vengono pensate insieme. Le quarantacinque opere esposte — dipinti, disegni, materiali d’archivio — non costruiscono una semplice cronologia, ma mettono in evidenza una trasformazione linguistica: l’abbandono progressivo di ogni residuo figurativo, l’assunzione del colore come struttura autonoma, la tensione tra gesto e costruzione.

Il dialogo con l’America non appare come un episodio di adesione all’espressionismo astratto, ma come un attraversamento critico. Nelle tele degli anni Sessanta la superficie si fa campo di equilibrio instabile: il colore tonale, radicato nella tradizione veneziana, non scompare, ma viene sottoposto a una torsione che lo rende meno atmosferico e più strutturale. La mostra insiste proprio su questo punto: Afro non è un artista “tra” Venezia e New York, ma un pittore che reinventa entrambe le coordinate, facendo della distanza geografica un dispositivo di ridefinizione formale. In questo senso, la retrospettiva assume un valore programmatico per Ca’ Pesaro: non celebra semplicemente un protagonista del secondo Novecento, ma rilegge il rapporto tra eredità cromatica veneziana e modernità internazionale come tensione produttiva, non come contrapposizione.

Quasi in controcanto, nelle sale Dom Pérignon, Raqib Shaw presenta nel 2022 Palazzo della Memoria, un ciclo di dodici dipinti recenti che non si limitano a dialogare con il repertorio pittorico veneziano, ma lo assumono come dispositivo interno alla propria costruzione iconografica. Le sue superfici minuziosamente lavorate — smalti, dettagli ornamentali, accumuli decorativi — non evocano semplicemente Tintoretto o Tiziano: ne assorbono la teatralità, la verticalità drammatica, la tensione tra luce e oscurità, traducendole in un lessico iperfigurativo che oscilla tra mito, autobiografia e allegoria politica. Il “palazzo” del titolo non è solo una metafora della memoria, ma una struttura mentale in cui esilio e appartenenza si intrecciano. Shaw, artista nato in Kashmir e formatosi a Londra, costruisce ambienti pittorici in cui la storia personale si sovrappone alla storia dell’arte europea. Le architetture fantastiche, gli animali ibridi, le figure sospese in scenari sontuosi producono un eccesso visivo che è al tempo stesso seduzione e ferita: la pittura si fa superficie brillante e insieme campo di conflitto. All’interno di Ca’ Pesaro, questa operazione assume una valenza ulteriore. Il confronto con i maestri veneziani non è citazionista né nostalgico; è piuttosto un modo per interrogare la tradizione dall’esterno, mettendone in luce la dimensione teatrale e costruita. Se la retrospettiva di Afro rifletteva sulla tensione tra astrazione e radice tonale, Shaw introduce un’altra modalità di relazione con Venezia: non l’assimilazione, ma la riscrittura eccentrica.

Nel 2023, con AFRICA 1:1. Cinque artisti africani a Ca’ Pesaro, il museo non si limita a ospitare opere, ma costruisce una condizione di lavoro. I cinque artisti invitati — Option Nyahunzvi, Pamela Enyonu, Alexandre Kyungu, Boniface Maina, Ngugi Waweru — non presentano lavori già compiuti: sono chiamati a misurarsi con la collezione permanente, con la storia del palazzo, con la stratificazione simbolica dell’istituzione. La mostra assume così la forma di un processo, più che di un’esposizione conclusa.

Le opere site-specific che ne derivano non illustrano Venezia, né si limitano a dichiarare una distanza culturale. Intervengono piuttosto sugli elementi strutturali dello spazio: il bugnato di Longhena, la scansione delle sale, la memoria dei lasciti, la figura della fondatrice. Il confronto con la collezione non è deferente né antagonista, ma operativo: i linguaggi contemporanei — pittura, installazione, scultura — riscrivono temporaneamente la gerarchia visiva del museo, introducendo narrazioni che intrecciano biografia, trauma coloniale, identità diasporiche, memoria domestica.

In questo senso AFRICA 1:1 non costituisce una parentesi “internazionale”: è piuttosto un esercizio di riposizionamento. Il museo accetta di diventare campo di traduzione reciproca: la storia locale viene attraversata da sguardi che non la assumono come centro, ma come materiale da interrogare. Non si tratta di inserire nuove presenze in un contesto stabile, ma di verificare quanto quel contesto sia realmente disponibile alla trasformazione.

Sempre nel 2023, l’arrivo della Donazione Gemma De Angelis Testa non rappresenta soltanto un ampliamento della collezione, ma una ridefinizione del suo assetto critico. Le centocinque opere entrate nel patrimonio di Ca’ Pesaro — dalla metà del Novecento a oggi — non si aggiungono come capitolo separato, ma intervengono sull’equilibrio complessivo del museo, modificandone la prospettiva.

Nei saloni del secondo piano, la presenza di Robert Rauschenberg e Cy Twombly introduce una linea americana che dialoga con la tradizione europea già conservata nelle collezioni; accanto a loro, i maestri dell’Arte Povera — Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Pier Paolo Calzolari, Gilberto Zorio — articolano una riflessione sulla materia e sull’energia che rilegge in chiave contemporanea la tensione veneziana tra costruzione e dissolvenza. Le opere di Anselm Kiefer, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Ai Weiwei, Marina Abramović, Paola Pivi ampliano ulteriormente il raggio geografico e linguistico, introducendo questioni legate alla memoria storica, alla performatività del corpo, alla politica dell’immagine.

Ciò che muta non è solo l’estensione cronologica, ma la postura del museo. Una collezione privata, formatasi nel dialogo con il sistema internazionale dell’arte, entra a far parte di un’istituzione pubblica e ne sollecita la responsabilità: le opere non sono più testimonianza di una traiettoria individuale, ma diventano materiale critico condiviso. Ca’ Pesaro si trova così a gestire non un deposito, ma un archivio attivo, in cui la storia recente del contemporaneo entra in frizione con il proprio Novecento.

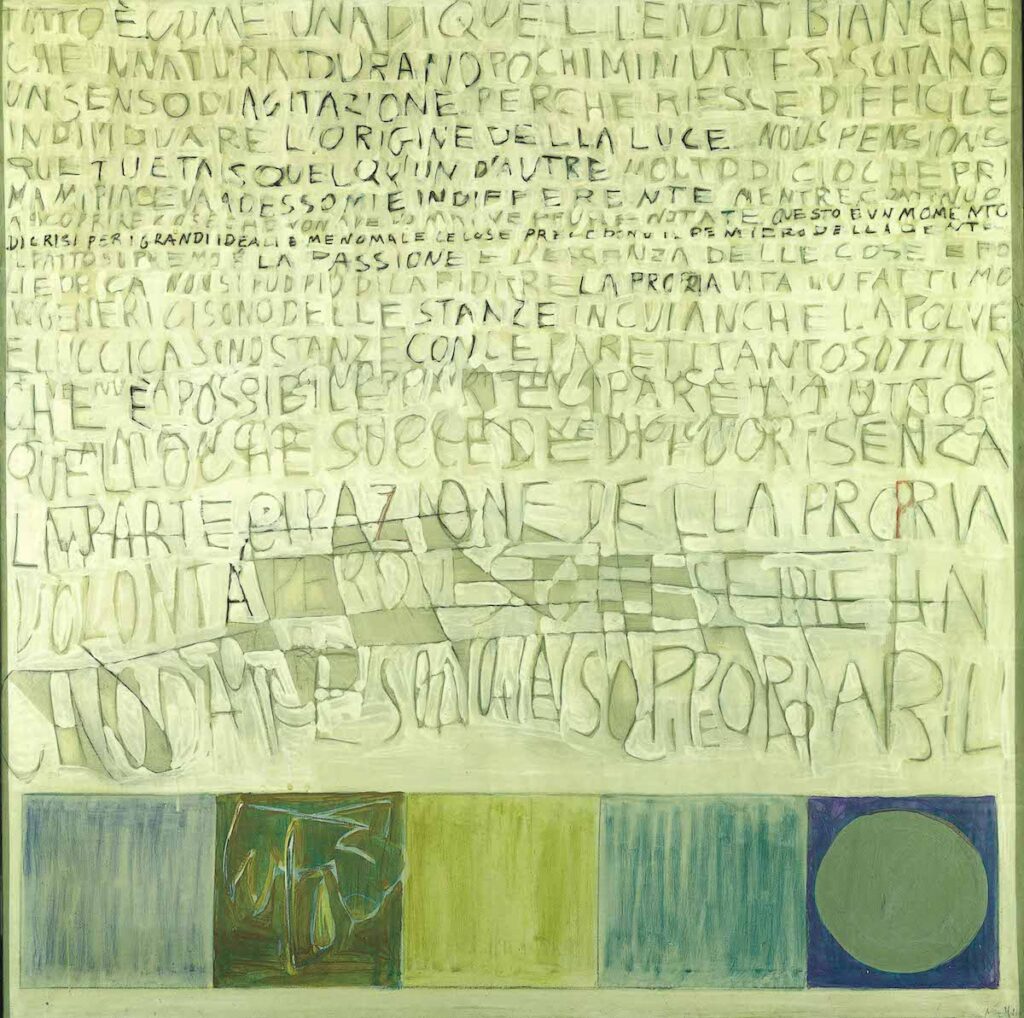

Su questo fondale, la mostra dedicata a Gastone Novelli (1925–1968), non si configura soltanto come omaggio nel centenario della nascita, ma come verifica critica di una figura liminare del secondo Novecento italiano. La monografica (dal 16 novembre 2024 al 2 marzo 2025) ricompone, per la prima volta in modo sistematico, le opere presentate alle Biennali del 1964 e del 1968, accanto a dipinti, disegni e libri d’artista che attraversano l’intero arco della sua ricerca.

Il punto non è soltanto storico. Novelli introduce nella pittura italiana una frattura linguistica: la superficie non è più luogo di rappresentazione né pura astrazione, ma spazio in cui parola e immagine coesistono senza gerarchia. Le scritture disseminate sulle tele non illustrano un contenuto; sono segni instabili, alfabeti in costruzione, tracce che registrano insieme esperienza individuale e trauma collettivo. Sopravvissuto alla guerra e attento ai fermenti internazionali, Novelli costruisce un linguaggio che tiene insieme geografia e cosmo, memoria politica e invenzione formale. La scelta di presentarlo oggi a Ca’ Pesaro non è un omaggio retrospettivo, ma un gesto critico: riaprire, nel luogo che ha storicamente accolto le avanguardie, una riflessione sul linguaggio come spazio politico. Si tratta di recuperare e interrogare il rapporto tra pittura e linguaggio in un momento in cui l’immagine tende a saturare lo spazio pubblico. Novelli offre un’altra possibilità: una pittura che pensa, che scrive, che interrompe la continuità della visione. All’interno della traiettoria recente del museo, la sua presenza segna un ritorno al cuore del Novecento come campo ancora aperto. Se la Donazione De Angelis Testa ha ampliato il raggio internazionale della collezione, Novelli riporta l’attenzione su una questione interna alla modernità italiana: come rendere visibile l’attrito tra segno e mondo.

Da questa retrospettiva, che guarda indietro per ripensare il secolo appena trascorso, lo sguardo si spinge verso una pittura che rimette al centro il corpo come campo di tensione. Nel 2026 Ca’ Pesaro dedica una grande mostra a Jenny Saville, prima personale dell’artista britannica in città, curata da Elisabetta Barisoni e allestita in concomitanza con la 61ª Biennale di Venezia (28 marzo – 22 novembre 2026). Non si tratta semplicemente di presentare una selezione di opere emblematiche, ma di interrogare la pittura come spazio in cui la carne diventa linguaggio.

Saville lavora sul corpo come materia eccedente: anatomie monumentali, volti sovrapposti, figure che sembrano emergere e insieme sprofondare nella superficie pittorica. La scala è decisiva. I corpi, ingranditi fino a occupare interamente il campo visivo, non chiedono identificazione ma confronto. La pennellata è densa, stratificata, spesso violenta; il colore non modella soltanto, ma scava, espone, insiste sulle imperfezioni, sulle pieghe, sulle fratture.

La mostra mette in dialogo diversi momenti della sua carriera: dalle grandi figure femminili degli anni Novanta, che ridefiniscono la tradizione del nudo occidentale sottraendolo allo sguardo idealizzante, alle opere più recenti in cui il volto si moltiplica e si sfalda, come attraversato da movimenti simultanei. In questa evoluzione il corpo non è mai rappresentazione stabile: è superficie attraversata da pressioni sociali, mediche, mediatiche; è luogo in cui identità e vulnerabilità si espongono senza protezione.

All’interno delle sale barocche di Ca’ Pesaro, questa pittura assume una risonanza particolare. La genealogia cromatica veneziana — da Tiziano a Tintoretto — è evocata non per continuità stilistica, ma per intensità materica. Se Afro aveva interrogato il colore come struttura e Novelli la superficie come spazio di scrittura, Saville riporta la pittura a un confronto diretto con la fisicità del vedere: la tela diventa un campo in cui lo sguardo è costretto a rallentare, a misurarsi con l’eccesso.

Dopo aver attraversato astrazione, riscrittura iconografica, riposizionamento transnazionale e indagine sul linguaggio, Ca’ Pesaro mette alla prova la propria architettura con una pittura che non media, che non allude, ma espone. Non un ritorno al figurativo, ma una verifica radicale della sua possibilità nel presente.

Venezia è una città esposta. Esposta allo sguardo globale, al turismo di massa, alla fragilità ambientale, alla pressione economica che ne ridisegna continuamente l’equilibrio. La sua immagine circola più velocemente della sua vita reale. In questo contesto, un museo come Ca’ Pesaro non può limitarsi alla conservazione o alla celebrazione della propria storia. Deve misurarsi con l’idea stessa di città come superficie osservata, fotografata, consumata. La città riflessa non è soltanto quella che si specchia nell’acqua del Canal Grande: è anche quella che si vede moltiplicata nei dispositivi mediatici, nei flussi turistici, nelle retoriche della bellezza fragile. Ogni mostra diventa allora un gesto minimo ma necessario: un modo per sottrarla alla pura contemplazione e restituirle una funzione critica. Non immagine, ma spazio di interrogazione.

Ca’ Pesaro, nel giro di pochi anni, compone una propria linea di continuità. Parallelamente, una parte significativa della programmazione non assume la forma della grande mostra personale. Esistono dispositivi più agili ma altrettanto incisivi: project room, presentazioni di nuove acquisizioni, collaborazioni istituzionali, iniziative connesse alla rete museale civica e alla Giornata del Contemporaneo. In questi casi il museo non si limita a esporre, ma costruisce condizioni di verifica. I concorsi e i programmi rivolti a giovani artisti introducono una dimensione laboratoriale che rinnova, in forma aggiornata, la vocazione originaria del palazzo: offrire uno spazio in cui la ricerca possa misurarsi con una storia già stratificata, con un’architettura fortemente connotata, con una collezione che costituisce insieme vincolo e risorsa. Non si tratta soltanto di garantire visibilità, ma di attivare un confronto strutturale tra opera, contesto e istituzione.

Nell’articolazione tra grande rassegna, mostra di ricerca, progetto site-specific e dispositivo formativo, Ca’ Pesaro si configura come un’istituzione a più velocità. Non un museo monolitico, ma un sistema che alterna consolidamento critico e apertura sperimentale. In questa alternanza si definisce oggi la sua identità: non come semplice sede del contemporaneo, ma come struttura che lo mette costantemente alla prova. Non accumula mostre: costruisce posizioni. La sua architettura, nata come affermazione di stabilità, diventa dispositivo di interrogazione.

È qui che la città si fa riflessa — non immagine duplicata, ma realtà che ritorna modificata dal confronto.

Ca’ Pesaro – The Reflected City

Text by Rita Selvaggio —

Before becoming a museum, Ca’ Pesaro functioned as an apparatus of visibility. It did not originate as an exhibition space but as a declaration of power. Set upon the water, its façade does not seek complicity with the city’s flow: it establishes a presence. The rusticated stonework is severe, the sequence of openings measured, the rhythm of the windows imposes an order. It is an architecture conceived to assert permanence in a city built upon instability.

Here, “reflection” is not an atmospheric effect but a structural condition: form presents itself and is at once returned, doubled, rendered unstable. Venice does not appear there as a faithful image, but as a city that continually recomposes itself between what it affirms and what it alters.

The palace was commissioned by the immensely wealthy Pesaro family not as a mere residence but as a manifesto of political and economic status, a statement of authority. In 1652 the commission was entrusted to Baldassarre Longhena — at a moment when the family had reached the highest ranks of the Serenissima, culminating in the election of Doge Giovanni Pesaro — and the building took shape as a dynastic device: not simply a dwelling, but an architecture conceived to inscribe a name into stone and water, symbolically stabilising power within a city erected on shifting ground.

Longhena, the leading architect of the Venetian Baroque and author of works such as the Basilica di Santa Maria della Salute and Ca’ Rezzonico, was called upon to give form to the ambitions of his patrons, translating their desire to embed their name within the urban fabric. Construction began around 1659, unfolding in a tripartite elevation towards the Grand Canal, with a façade designed to reconcile force and equilibrium: diamond-point rustication on the lower levels, arched openings and columns articulating the upper orders in a chiaroscuro rhythm recalling Sansovino.

At Longhena’s death in 1682 the building remained unfinished; it was completed by Gian Antonio Gaspari by 1710, largely respecting the original design while simplifying certain aspects of the internal distribution.

The architecture of Ca’ Pesaro is not a neutral stage but a system of spatial relations. The central atrium, open towards the courtyard and articulated by loggias and Doric columns, does more than receive: it orders the visitor’s progression, mediates between interior and exterior, distinguishes the piano nobile from the service quarters. The decorative richness — with ceilings frescoed by artists such as Giovanni Battista Pittoni, Giovanni Antonio Bambini, Giovanni Battista Crosato and Francesco Trevisani — reveals the palace’s double nature: at once an assertion of power and a setting for private life.

This structural solidity is not merely a stylistic attribute; it is a position taken within the city. Ca’ Pesaro was conceived to assert permanence in a context that never retains a definitive form. And precisely for this reason, facing the Grand Canal, the palace cannot escape being continually tested by its own reflection. Form asserts itself; the water unsettles it. Order declares itself; the city recalibrates it.

It is within this tension — between endurance and transformation — that the palace defines itself: not simply a building overlooking the water, but a structure that lives through duplication, between what it affirms and what the city persistently sends back altered.

When, in the twentieth century, Ca’ Pesaro became a museum and subsequently a laboratory for the avant-garde, its identity was inverted: no longer a mere custodian, but a site of active experimentation, a place in which the present is tested against the city. Venice, with its vocation for reflection and metamorphosis, renders contemporary art not an artificial graft but a natural counterpart — an echo that enters into dialogue with uncertainty, with sedimentation, with the fragility of boundaries. In this space suspended between Baroque density and lagoon fluidity, art measures itself, mirrors itself, allows itself to be deflected.

Ca’ Pesaro asks not only to be traversed, but to be listened to — as though its rooms still retained the friction of those young artists who first entered into tension with the institution here, or as though the water of the canal continued to knock at the windows with the same insistence with which the avant-garde once challenged the established order. From this encounter between stone and tide the contemporary project of Ca’ Pesaro emerges: a place in which the city, reflected and fragmented, returns to question our present.

It was in 1908 that the palace ceased to be a residence and became an active institution. The exhibitions promoted by Opera Bevilacqua La Masa introduced a new regime of visibility: a space of confrontation that was not ornamental but polemical. Not an extension of the academic canon, but a site in which that order was placed under scrutiny.

From that moment onward, Ca’ Pesaro assumed a precise function within the Italian context: it became a permanent laboratory for new generations, a place where dialogue with the Academy, with the Biennale and with the official system was made explicit. Throughout the twentieth century this vocation passed through alternating phases — openings, closures, redefinitions — yet it never disappeared. Even as the museum consolidated its identity as the International Gallery of Modern Art, a principle of engagement with the present remained active, understood as a zone of verification and critical responsibility.

In recent years this question has taken the form of a genuine constellation of chapters, through which the museum rereads its own history by inviting artists to engage with the historical lexicon of Venetian painting and with the memory of the twentieth century.

In 2022, the major retrospective Afro 1950–1970. From Italy to America and Back did more than restore Afro Basaldella to the centre; it reconsidered his trajectory as a hinge between two pictorial traditions rarely thought together. The forty-five works on view — paintings, drawings, archival materials — did not construct a simple chronology, but foregrounded a linguistic transformation: the gradual abandonment of residual figuration, the assumption of colour as an autonomous structure, and the tension between gesture and construction.

The dialogue with America does not appear as an episode of adherence to Abstract Expressionism, but as a critical passage through it. In the canvases of the 1960s, the surface becomes a field of unstable equilibrium: tonal colour, rooted in the Venetian tradition, does not disappear, but is subjected to a torsion that renders it less atmospheric and more structural. The exhibition insists precisely on this point: Afro Basaldella is not an artist suspended “between” Venice and New York, but a painter who reinvents both coordinates, transforming geographical distance into a mechanism of formal redefinition. In this sense, the retrospective acquires a programmatic significance for Ca’ Pesaro: it does not simply celebrate a protagonist of the post-war decades, but reconsiders the relationship between Venetian chromatic inheritance and international modernity as a productive tension rather than a binary opposition.

Almost in counterpoint, in the Dom Pérignon rooms, Raqib Shaw presented in 2022 Palazzo della Memoria, a cycle of twelve recent paintings that do more than enter into dialogue with the Venetian pictorial repertoire: they internalise it as a structural framework within their own iconographic construction. His meticulously worked surfaces — enamels, ornamental details, decorative accumulations — do not merely evoke Tintoretto or Tiziano; they absorb their theatricality, their dramatic verticality, their tension between light and darkness, translating them into a hyper-figurative lexicon that oscillates between myth, autobiography and political allegory. The “palace” of the title is not only a metaphor for memory, but a mental architecture in which exile and belonging intertwine.

Born in Kashmir and trained in London, Shaw constructs pictorial environments in which personal history overlays the history of European art. Fantastic architectures, hybrid animals and figures suspended within sumptuous settings generate a visual excess that is at once seduction and wound: painting becomes a luminous surface and, simultaneously, a terrain of conflict.

Within Ca’ Pesaro, this operation acquires further resonance. The encounter with the Venetian masters is neither citation nor nostalgia; rather, it is a way of interrogating tradition from without, exposing its theatrical and constructed dimension. If the retrospective devoted to Afro Basaldella reflected on the tension between abstraction and tonal inheritance, Shaw introduces another mode of relating to Venice: not assimilation, but eccentric rewriting.

In 2023, with AFRICA 1:1. Five African Artists at Ca’ Pesaro, the museum did more than host works; it constructed a working condition. The five invited artists — Option Nyahunzvi, Pamela Enyonu, Alexandre Kyungu, Boniface Maina and Ngugi Waweru — did not present completed works. Instead, they were invited to engage with the permanent collection, with the history of the palace, and with the symbolic stratification of the institution itself. The exhibition thus took the form of a process rather than a resolved display.

The site-specific works that emerged did not illustrate Venice, nor did they merely assert a cultural distance. Rather, they intervened in the structural elements of the space: Longhena’s rustication, the sequence of rooms, the memory of bequests, the figure of the founder. The dialogue with the collection was neither deferential nor antagonistic, but operative. Contemporary languages — painting, installation, sculpture — temporarily rewrote the museum’s visual hierarchy, introducing narratives that intertwine biography, colonial trauma, diasporic identities and domestic memory.

In this sense, AFRICA 1:1 did not constitute an “international” parenthesis; it functioned instead as an exercise in repositioning. The museum positioned itself as a field of reciprocal translation: local history was traversed by perspectives that did not assume it as centre, but as material to be examined. The point was not to insert new presences into a stable context, but to test the degree to which that context is genuinely open to transformation.

Also in 2023, the arrival of the Gemma De Angelis Testa Donation represented not merely an expansion of the collection, but a redefinition of its critical configuration. The one hundred and five works entering the holdings of Ca’ Pesaro — spanning from the mid-twentieth century to the present — do not appear as a separate chapter, but intervene in the overall equilibrium of the museum, shifting its perspective.

In the second-floor galleries, the presence of Robert Rauschenberg and Cy Twombly introduces an American line that enters into dialogue with the European tradition already held within the collections. Alongside them, the protagonists of Arte Povera — Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Pier Paolo Calzolari and Gilberto Zorio — articulate a reflection on matter and energy that reinterprets, in contemporary terms, the Venetian tension between construction and dissolution.

Works by Anselm Kiefer, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Ai Weiwei, Marina Abramović and Paola Pivi further extend the geographical and linguistic scope, introducing questions related to historical memory, the performativity of the body and the politics of the image.

What shifts is not only the chronological span, but the museum’s stance. A private collection, formed through sustained dialogue with the international art system, becomes part of a public institution and in doing so activates a renewed responsibility: the works are no longer the trace of an individual trajectory, but shared critical material. Ca’ Pesaro thus finds itself managing not a repository, but an active archive, in which the recent history of the contemporary enters into productive friction with its own twentieth century.

Against this backdrop, the exhibition dedicated to Gastone Novelli (1925–1968) is configured not merely as a tribute marking the centenary of his birth, but as a critical reassessment of a liminal figure within the Italian post-war period. The monographic presentation (16 November 2024 – 2 March 2025) brings together, for the first time in a systematic manner, the works shown at the 1964 and 1968 Biennales, alongside paintings, drawings and artists’ books spanning the full arc of his research.

The issue at stake is not solely historical. Novelli introduced into Italian painting a linguistic rupture: the surface is no longer a site of representation nor pure abstraction, but a space in which word and image coexist without hierarchy. The inscriptions scattered across his canvases do not illustrate a content; they are unstable signs, alphabets in formation, traces that register individual experience and collective trauma at once. A survivor of the war and attentive to international currents, Novelli forged a language capable of holding together geography and cosmos, political memory and formal invention.

The decision to present him today at Ca’ Pesaro is not a retrospective homage, but a critical gesture: to reopen, within a site that has historically welcomed the avant-garde, a reflection on language as a political space. It entails recovering and interrogating the relationship between painting and language at a moment when the image tends to saturate public space. Novelli offers another possibility: a painting that thinks, that writes, that interrupts the continuity of vision. Within the museum’s recent trajectory, his presence marks a return to the heart of the twentieth century as an unfinished field.

If the De Angelis Testa Donation expanded the collection’s international scope, Novelli redirects attention to a question internal to Italian modernity: how to render visible the friction between sign and world. From this retrospective, which looks back in order to rethink the century just past, the gaze shifts towards a painting that restores the body to the centre as a ground of tension.

In 2026, Ca’ Pesaro dedicates a major exhibition to Jenny Saville, the artist’s first solo presentation in the city, curated by Elisabetta Barisoni and staged in conjunction with the 61st Venice Biennale (28 March – 22 November 2026). The aim is not simply to present a selection of emblematic works, but to interrogate painting as a space in which flesh becomes language.

Saville approaches the body as excess matter: monumental anatomies, superimposed faces, figures that appear to emerge from and sink back into the painted surface at once. Scale is decisive. Enlarged to occupy the entire visual field, these bodies do not seek identification but confrontation. The brushwork is dense, stratified, often violent; colour does not merely model, but excavates, exposes, lingers on imperfections, folds and fractures.

The exhibition places different phases of her career in dialogue: from the large female figures of the 1990s, which redefined the tradition of the Western nude by withdrawing it from the idealising gaze, to more recent works in which the face multiplies and disintegrates, as though traversed by simultaneous movements. In this evolution, the body is never a stable representation: it is a surface crossed by social, medical and media pressures; a site in which identity and vulnerability are exposed without protection.

Within the Baroque rooms of Ca’ Pesaro, this painting acquires a particular resonance. The Venetian chromatic genealogy — from Tiziano to Tintoretto — is invoked not for stylistic continuity, but for material intensity. If Afro Basaldella had interrogated colour as structure and Gastone Novelli the surface as a space of writing, Jenny Saville returns painting to a direct confrontation with the physicality of seeing: the canvas becomes a field in which the gaze is compelled to slow down, to contend with excess.

Saville’s arrival does not close a cycle; it opens a further one. Having traversed abstraction, iconographic rewriting, transnational repositioning and the investigation of language, Ca’ Pesaro now tests its own architecture against a painting that does not mediate, does not allude, but exposes. Not a return to figuration, but a radical verification of its possibility in the present.

Venice is a city perpetually exposed — to the global gaze, to mass tourism, to environmental fragility, to economic pressures that continually redraw its equilibrium. Its image circulates more rapidly than its lived reality. In this context, a museum such as Ca’ Pesaro cannot confine itself to conservation or to the celebration of its own history. It must engage with the very idea of the city as a surface observed, photographed, consumed. The reflected city is not only the one mirrored in the waters of the Grand Canal; it is also the one multiplied across media infrastructures; tourist flows and the rhetorics of fragile beauty. Each exhibition thus becomes a minimal yet necessary gesture: a way of withdrawing the city from pure contemplation and restoring to it a critical function. Not an image, but a space of inquiry.

Within the span of a few years, Ca’ Pesaro has composed its own line of continuity. At the same time, a significant part of its programme does not take the form of the large-scale monographic exhibition. There are more agile yet equally incisive formats: project rooms, presentations of new acquisitions, institutional collaborations, initiatives connected to the civic museum network and to the Giornata del Contemporaneo. In such instances, the museum does not simply display; it constructs conditions of verification. Competitions and programmes directed at younger artists introduce a laboratory dimension that renews, in updated form, the palace’s original vocation: to offer a space in which research may measure itself against a stratified history, a strongly characterised architecture and a collection that functions both as constraint and as resource. The aim is not merely to ensure visibility, but to activate a structural dialogue between work, context and institution.

In the articulation between major survey, research exhibition, site-specific project and educational device, Ca’ Pesaro emerges as an institution operating at multiple speeds. Not a monolithic museum, but a system that alternates critical consolidation with experimental openness. In this alternation its identity is defined today: not as a simple venue for the contemporary, but as a structure that constantly tests it. It does not accumulate exhibitions; it constructs positions. Its architecture, conceived as an assertion of permanence, becomes an instrument of inquiry.

It is here that the city becomes reflected — not as a duplicated image, but as a reality returned, altered through confrontation.