Fino al 31 gennaio la Fondazione Adolfo Pini di Milano ospita un progetto site specific di Michele Gabriele, dal titolo The Missing Link. La curatela è dell’artist run project /77, venuto in contatto con la Fondazione grazie ad Adrian Paci, nuovo membro del comitato scientifico della stessa. L’intervento di Gabriele si traduce in tre interventi all’interno della casa museo, che coinvolgono le vetrine che separano le sale della casa l’una dall’altra e in cui il tempo assume un’importanza specifica.

ATPdiary ha deciso di intervistare Michele Gabriele.

ATP: Il progetto da poco presentato alla Fondazione Pini, The Missing Link, è stato supervisionato da Adrian Paci. Come hai vissuto la relazione con questo artista? Ti ha seguito e guidato in certe scelte?

Michele Gabriele: In questo progetto mi sono relazionato soprattutto con gli artisti e questa volta curatori di Progetto 77. Loro, sempre attenti e disponibili, sono stati spesso gli intermediari tra me e la fondazione Pini. Ho vissuto l’incontro con Adrian Paci in modo molto naturale. Così come spesso accade quando si incontrano due artisti. Un sano e vicendevole rispetto.

ATP: A cosa allude il titolo del progetto, The Missing Link?

MG: The Missing Link è letteralmente ‘L’anello mancante’, l’unico titolo possibile, allusivo a ciò che è sempre stato e che queste Opere sono: Opere che a posteriori diventano la chiave per comprendere il cambiamento nella ricerca di un artista. Opere di frattura. Opere che, appunto, ‘collegano’.

ATP: Uno degli elementi fondamentali delle tre sculture presentate è il “fattore tempo”. Mi racconti come agisce il tempo nello sviluppo e nella comprensione dell’opera?

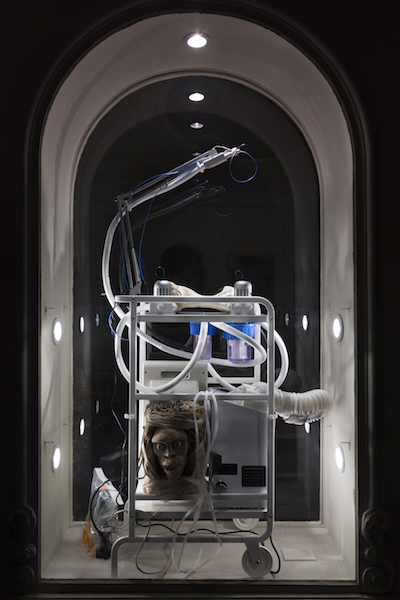

MG: Ho iniziato a progettare e realizzare The Missing Link, alcuni anni fa. Il pensiero iniziale che mi portò a farlo era, all’epoca, quello di realizzare un’opera che si ponesse all’interno della mia ricerca come se fosse centrale. Uno snodo. Che fosse un’opera emblematica di un cambiamento. Di una trasformazione. Teste di quasi uomo e quasi scimmia. Progettai le opere che sarebbero dovute stare “in mezzo”, ma troppo presto; all’inizio della mia produzione. In anticipo. Questo paradosso e il susseguirsi di alcune vicende mie personali mi ha obbligato a “congelarle” in attesa della situazione e del momento adatti per terminarle.

Le persone si ammalano. I galleristi si prendono gioco degli artisti. I curatori ti trattano come se fossi l’artista più importante d’Italia ma solo finché possono dire di averti scoperto.

Per alcuni anni ho poi lavorato a ritroso. Tanto da considerare alcune mie opere successive come progenitrici di queste, nella volontà di costruire il terreno adatto a poterle legittimare un giorno. Funzionali ad accogliere The Missing Link. Ho coltivato una mia indipendenza dal contesto. Nel mio lavoro il tempo è un elemento importante. Spesso mi ritrovo a utilizzarlo come se fosse un materiale. Diciamo che faccio uno sforzo a pensare al tempo come a un susseguirsi di eventi. Mi verrebbe naturale pensare che tutto succede contemporaneamente, da sempre e per sempre. Forse è per questo che ho sempre lo stesso atteggiamento con le persone a cui tengo. Una parola fuori posto, quando mi viene detta o quando la dico io, si ripete ogni giorno. Non diventa “il passato” molto facilmente. Per quanto riguarda la comprensione, direi che è un altro discorso. Penso che il metodo con cui il fruitore dell’arte si approccia al mio lavoro non sia efficace a comprenderne l’essenza. Ma ad ogni modo io spero che le mie opere siano percepite come qualcosa che c’era già e che ci sarà.

ATP: La prima impressione che suscita il lavoro proposto è quello di un ambiente ibrido tra l’ospedaliero e la scena di un film trash-horror. A cosa ti sei ispirato per questo progetto?

MG: Formalmente mi sono ispirato allo stereotipo dell’estetica museale. A quella dei film di fantascienza degli anni ottanta e all’estetica di macchinari medici. La mia vita. Inizialmente. Ho cercato di soddisfare la propensione di alcuni oggetti, a voler essere anche qualcos’altro. Una sorta di ambizione trovo, negli oggetti con cui lavoro. Ho deciso di scegliere quelli che potessero essere in grado di mostrarsi per ciò che sono pur mantenendo una certa ambiguità; in modo da permetterci di credere in qualcosa d’altro. Questo progetto è anche il tentativo di mettere le cose nel loro giusto posto, anche se non è semplice farlo. Anche se è scomodo e anche se per farlo devo rinunciare alla situazione di comodità che mi ero costruito.

ATP: Anche in altre tue precedenti Opere, è evidente il tuo interesse per il mondo fantascientifico. Cosa ti interessa dell’estetica legata alla fantascienza o ai mondi avveniristici?

MG: Mi interessa l’aspettativa che alcune forme più di altre generano nello spettatore. Qualcosa che razionalmente non serve a nulla, ma che ricordandoci una tecnologia o una macchina, porta inesorabilmente lo spettatore ad assumere un atteggiamento di attesa.

Mi hanno sempre affascinato i macchinari e i liquidi presenti nella fantascienza dei film di quando ero bambino. In quel periodo la tecnologia non era molto presente nelle nostre vite, e il cinema sfruttava questo grande vuoto utilizzando l’oggetto per il suo potenziale immaginativo: luci intermittenti, fumi colorati e slime erano in grado di farti credere che “stava per succedere qualcosa”.

Potevo accettare l’idea che premendo tasti a caso di una macchina fosse normale che ne fuoriuscisse del fumo rosa e dei piccoli fulmini azzurri.

Questa cosa mi ha sempre soddisfatto molto. Non sono nostalgico. Ma quell’immaginario lì è il mio. Non l’ho scelto. Mi ci riconosco e ogni tanto viene fuori.

Negli anni ’70 faticavano a pensare che le forme delle navicelle spaziali potessero essere diverse da quelle degli elettrodomestici: trovo interessante che invece oggi vivendo immersi nella tecnologia anche i registi fatichino a pensare al futuro come qualcosa di molto diverso da uno smartphone, come se il futuro fosse un materiale riconoscibile, già presente o addirittura passato. Anche le persone non riescono a vedere ciò che si distacca dalla propria esperienza. Conosciamo una persona. Entra nella nostra vita. La nostra mente ci suggerisce di schematizzarne gli atteggiamenti. Lo paragoniamo a ciò che sappiamo già. Per capirlo in fretta. Per paura.

Esempio: “ha un 70 percento di simpatia di Matt e per il 27 percento la grinta di Luke, più un 3 percento della dolcezza di un cartone animato che ho visto da bambino. Risultato: Ok, la persona mi piace e mi ci avvicino.” Mi immagino il visore di Robocop, che da un tuo piccolo gesto comprende quanto stai diventando pericoloso. Nel suo computer associa quel gesto a un altro utilizzando archivio di memorie. Con quei riferimenti si orienta per comprendere te. Penso che il metodo con cui il fruitore dell’arte si approccia al mio lavoro non sia efficace a comprenderne l’essenza.

ATP: Quanto ti ha influenzato l’ambiente della casa museo della Fondazione Adolfo Pini?

MG: Non mi ha influenzato. Quello spazio è esattamente ciò che stavo aspettando per terminare ed esporre queste opere. Secondo me le sublima. In alcune scelte cromatiche o per taluni materiali utilizzati, ho lavorato tenendo a mente un’ immagine. L’immagine di un uomo che da solo tiene due corde tese. Un animale da un lato e un’ automobile dall’altro cercano di muoversi in direzioni opposte e l’uomo prova a tenerle ferme. Sudando. Concentrandosi. A volte cade da un lato e a volte dall’altro. Cerca di tenerli così, equidistanti dal suo corpo. In tensione. Ho cercato di tenere le opere equidistanti da un lato e dall’altro da quello che lo spazio espositivo già era. E in questo modo farlo diventare la cornice ottimale per leggerle. Lo spazio della fondazione Pini è stato percepito da me come una camera iperbarica del tempo, in cui le cose galleggiano senza gerarchie. Tutte assieme. Un Tardis. Uno spazio con una sua neutralità in fondo.