Indefinibile, inquietante e misterioso: la ricerca dell’artista statunitense Michael E. Smith è spesso ostica, sfuggente. Le sue mostre sono sempre delle sfide, sia a livello concettuale che formale, a maggior ragione quando il suo lavoro si fa mimetico, decostruito, al limite della leggibilità. Colgono la sfida per dare una possibile decifrabilità al suo lavoro Simone Menegoi e Tommaso Pasquali, co-curatori della mostra ospitata a Palazzo Bentivoglio a Bologna (fino al 26 aprile 2026).

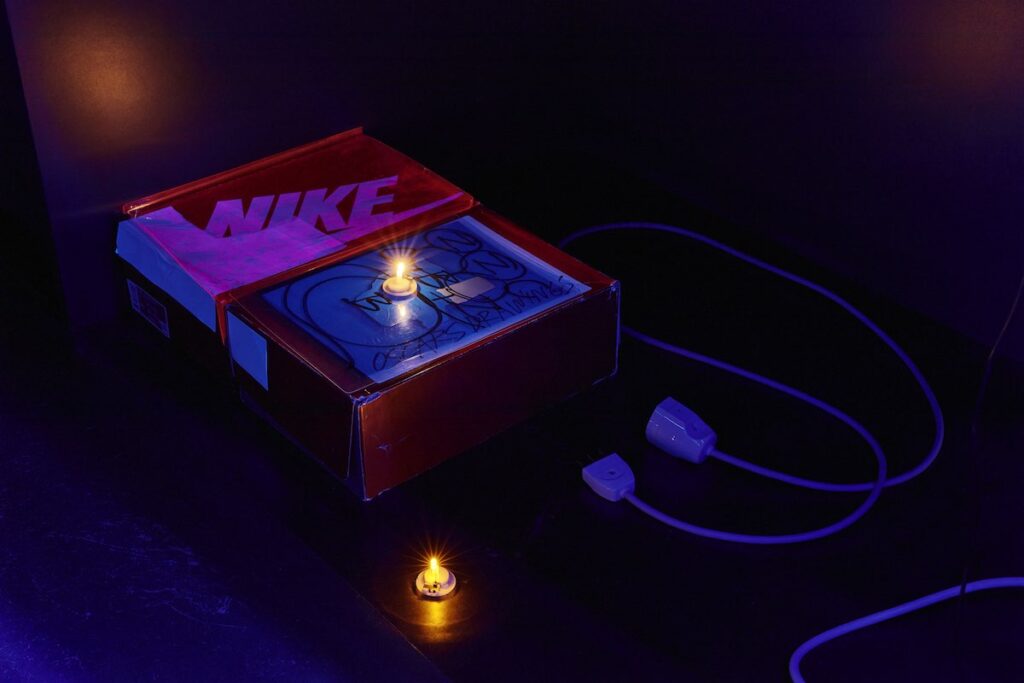

Il titolo CC – da leggere come see see, “guarda guarda” – allude al nostro ossessivo atto del guardare schermi, siano essi del computer, dello smartphone o altri supporti tecnologici, e al riflesso un po’ perverso e deformato che ne ricaviamo di noi stessi. Buio, vuoto e a tratti frammentato, il percorso della mostra ci porta a scoprire la morfologia mentale dell’artista che rimbalza la visione tra oggetti seriali e delle possibili forme antropologiche, un po’ per restituirci come essere umani alla deriva, un po’ per ampliare ulteriormente la nostra capacità di legittimare come ‘arte’ un’intensione, una sensibilità o una provocazione.

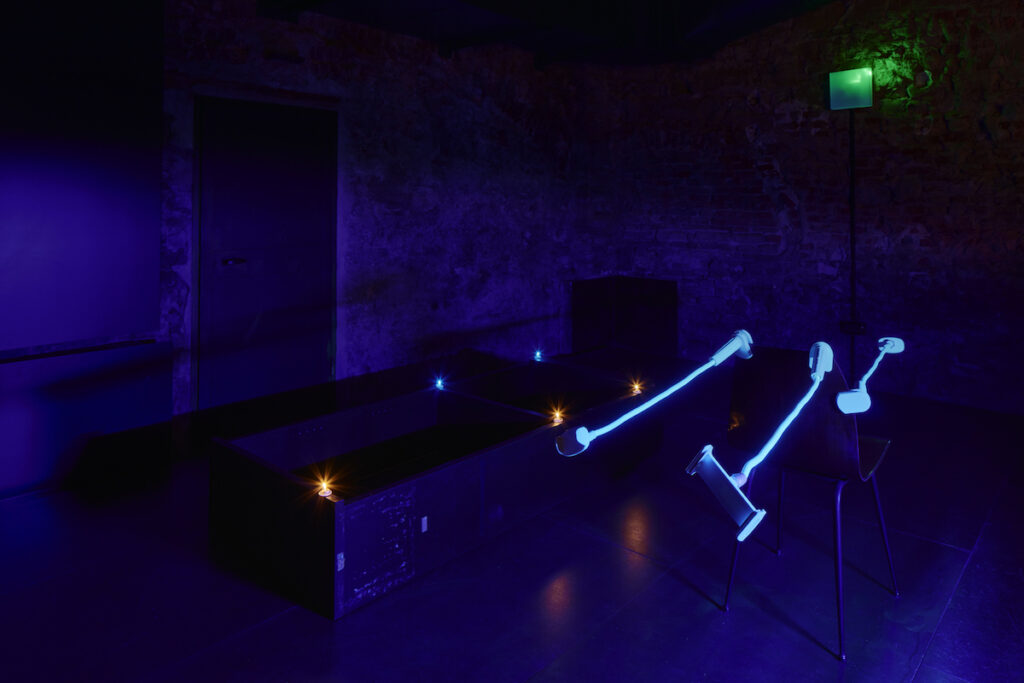

Allestita in una semi oscurità metaforica, la mostra regge al confronto con lo spazio non facile di Palazzo Bentivoglio, caratterizzato da pareti di mattoni faccia a vista, pavimenti in metallo e soffitti voltati irregolari.

Per approfondire la comprensione della mostra di Michael E. Smith, abbiamo ‘interrogato’ i due curatori, cercando di capire cosa li attrae della ricerca dell’artista.

EB: Della mostra che curate c’è un aspetto che mi ha colpito: Michael E. Smith, concepisce la mostra come un’esperienza unica, dove oggetti, architettura e luce trasformano il luogo in un corpo vivo. Mi interessa quest’ultimo aspetto. Come ci riesce, quali processi o meccanismi mette in atto per ottenere che lo spazio diventi un ‘corpo vivo’?

Simone Menegoi: Mi è capitato di scrivere che il lavoro di Smith è composto di due parti: la prima sono le opere – sculture, video, dipinti, disegni – la seconda il modo in cui l’artista le installa, anzi, in cui modifica gli spazi per accoglierle. Ed è forse questa seconda parte a essere decisiva: è la più originale, la più immediatamente riconoscibile. Dopo la “cura Smith” musei e gallerie, da luoghi improntati alla massima visibilità e accessibilità, diventano spazi ambigui, in cui ci si muove con i sensi all’erta. Le strategie che l’artista dispiega per ottenere questo risultato sono semplici ma molto efficaci. In primo luogo modifica l’illuminazione, spesso riducendola al minimo, o eliminando del tutto la luce artificiale; in secondo luogo include nel percorso di visita spazi che di solito ne sono esclusi, come la reception, le toilette, i locali tecnici; in terzo luogo colloca le opere alla periferia dello sguardo, mai esattamente dove ci si aspetterebbe di trovarle. Gli automatismi percettivi di chi entra in un museo sono spazzati via in un colpo: ci si trova a guardare l’architettura in un modo inedito – o forse semplicemente a percepirla, laddove di solito l’architettura dei luoghi per l’arte contemporanea aspira a nascondersi, a scomparire. Le opere, sempre create per l’occasione, amplificano questo effetto di spaesamento, lo incorporano. Diventano “sentinelle” – una parola che Tommaso ha usato spesso durante il montaggio della mostra – di un territorio sconosciuto, a volte sinistro.

EB: Ho visto molte mostre di Michael E. Smith, dalla Triennale alla sua galleria milanese Zero…, ma anche in altri contesti, come ad esempio la Biennale di Venezia. A Bologna l’artista si confronta con un luogo non solo carico di storia, ma anche fortemente caratterizzato da un’architettura, per certi aspetti, invasiva. Mi racconti come si è relazionato a questo luogo molto connotato? Da cosa è partito per generale la mostra nel suo complesso?

TP: Lui stesso l’ha percepita fin da subito come una sfida nuova: il nostro spazio espositivo, ospitato nei sotterranei cinquecenteschi del palazzo, è molto differente dal white cube col quale abitualmente si confronta. Per questo, è venuto a Bologna a studiare il luogo per un paio di giorni l’estate scorsa. Quando poi è tornato per installare la mostra, realizzando le opere direttamente sul posto, ha trascorso una decina di giorni procedendo per tentativi, misurando quanto gli interventi potessero dialogare con il contesto. Accogliere le possibilità offerte dall’improvvisazione è una componente centrale del suo metodo, e in questo caso ha funzionato anche come strumento di esplorazione dello spazio: nei primi giorni di allestimento, ha improvvisato a lungo con una chitarra elettrica, che poi è diventata parte di un lavoro in mostra.

EB: Simone, come giustamente sottolinei tu, l’opera dell’artista consiste in due metà: la produzione di opere vere e proprie e la loro collocazione nello spazio, che crea nuove prospettive di fruizione e di percezione dello spazio stesso. Mi racconti, in particolare, alcuni interventi particolarmente significativi in mostra?

SM: Fra gli interventi che alterano in maniera più decisa la percezione dei sotterranei Bentivoglio, direi quello che ha trasformato la reception in una specie di tunnel degli orrori da luna park, con tanto di luce nera, e la scelta di eliminare completamente la luce artificiale all’interno dell’ambiente con il pavimento specchiante: dopo l’imbrunire, l’unico modo di scoprire l’opera che l’artista ha installato in una delle teche è entrare muniti di una torcia elettrica.

EB: Sono partita da tre aggettivi che definiscono il lavoro dell’artista. A vostro parere, quali altri potrebbero aprire la sua ricerca?

SM: Aggiungerei “perturbante” in senso psicanalitico, quello che definisce l’inquietudine che proviamo di fronte a qualcosa che non sappiamo se sia animato o inanimato. È una sensazione che si prova spesso quando si incontra un’opera di Smith nella penombra o al buio: hanno una strana aura animistica, più che opere si impongono come “presenze”. TP: Forse direi “funky”, nel senso in cui lo usa spesso lui stesso: non come tratto stilistico riconoscibile, ma come una modalità del lavoro. Qualcosa che tiene dentro l’ironia senza scioglierla in leggerezza, e una certa idea di “hanging around”: una presenza che resta, che occupa tempo e spazio senza dover convergere subito in un significato. In questo senso, il lavoro non cerca una posizione definitiva, ma rimane in circolazione, disponibile, aperto a un uso e a una prossimità che non sono né solenni né troppo consolatorie.