English text below —

1.Solcare non è attraversare

Solcare non significa passare da una riva all’altra.

Solcare è incidere una superficie instabile sapendo che la traccia non durerà. È un gesto che non promette approdo, ma espone al rischio di una deriva. Solca mari mossi, la mostra di Massimo Scolari alla Galleria Antonia Jannone Disegni di Architettura, va letta in questo senso: non come un insieme di opere disposte nello spazio, ma come un attraversamento mentale in cui il disegno diventa luogo di navigazione senza cartografia. Solca Mari Mossi è una traslazione semantica del nome: un anagramma perfetto di Massimo Scolari che trasforma l’identità in enunciato. Il nome si apre così a una dimensione verbale e figurativa, diventando azione, movimento, attraversamento. “Solcare mari mossi” designa una condizione: l’atto di navigare l’instabilità, di abitare il rischio della deriva. In questa firma metamorfica, Massimo Scolari rinuncia alla fissità dell’autore per assumere una postura operativa, quasi mitica, in cui il soggetto coincide con il gesto che compie. Il disegno, l’architettura visionaria, la scena immaginata non sono più prodotti di una volontà autoriale univoca, ma esiti di un continuo attraversamento tra sapere e immaginazione, tra progetto e naufragio controllato. Solca Mari Mossi funziona dunque come una “firma in movimento”, un dispositivo poetico che rende visibile ciò che attraversa tutta la ricerca di Scolari: la vocazione al viaggio mentale, alla cartografia instabile, alla costruzione di mondi che non cercano approdo ma permanenza nella tensione. Non un alias che maschera, ma un nome che si scioglie nel proprio destino figurativo.

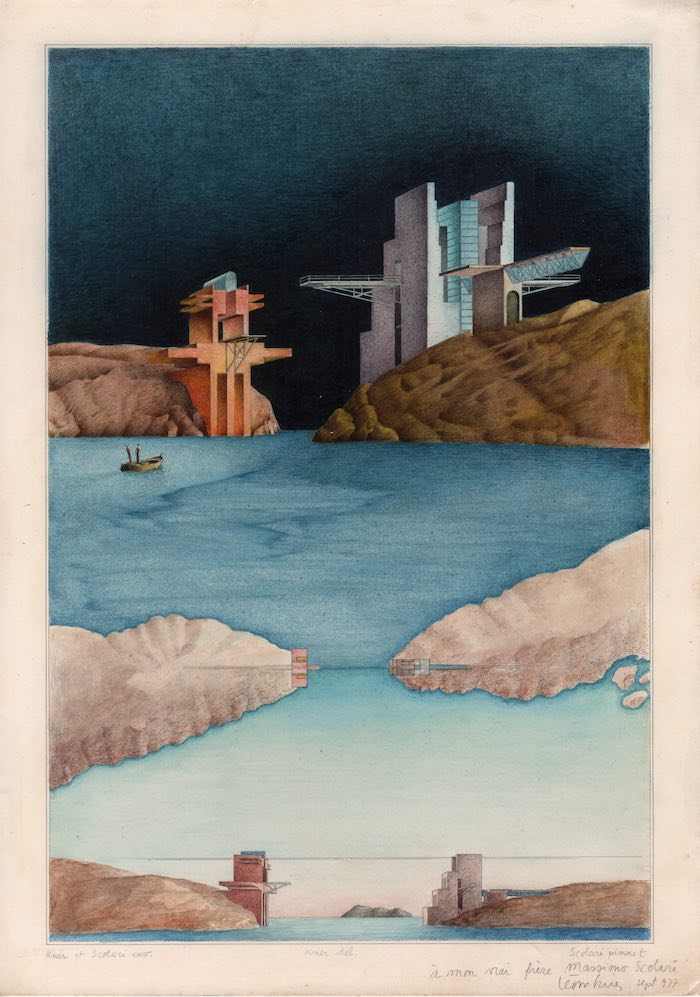

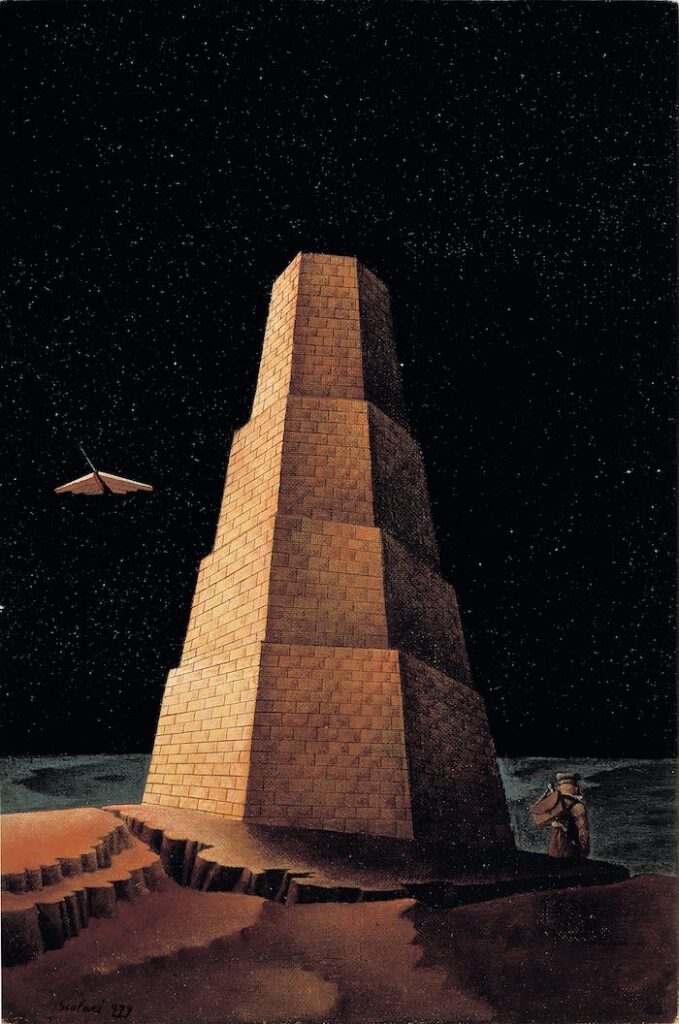

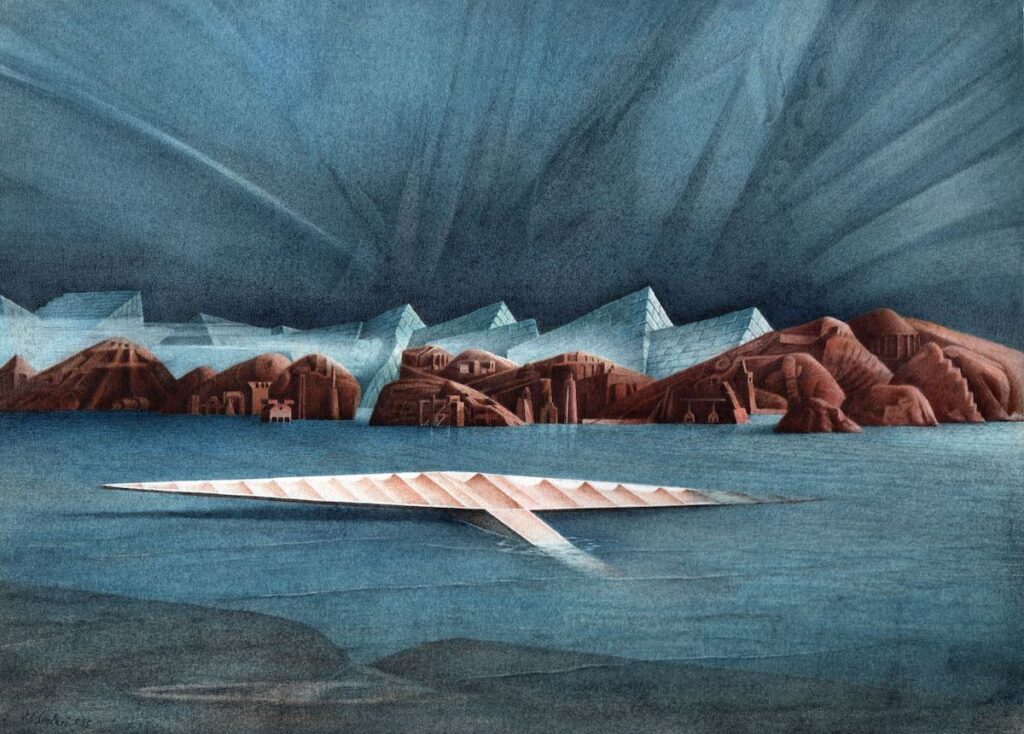

Il ritorno di Scolari in galleria, dopo oltre trent’anni, non ha nulla del gesto celebrativo. Avviene piuttosto come una riemersione necessaria, quasi una verifica tardiva. Le opere esposte – oli, acquerelli, incisioni, disegni, molte delle quali inedite – non ricostruiscono un percorso, ma ne espongono le tensioni ancora attive. Torri, piramidi, bastioni, montagne artificiali emergono come forme isolate, sottratte a ogni contesto, figure di arresto, architetture che si danno nel momento in cui il progetto si è già incrinato, quando l’idea di progresso ha perso la propria funzione ordinatrice ma continua a esercitare una pressione simbolica. È in questo punto di tensione che il testo del 1979 di Leon Krier, pubblicato in catalogo, intercetta il lavoro di Scolari, riconoscendo nel disegno non una nostalgia della forma, ma un luogo di resistenza simbolica dopo il collasso del progetto moderno.

In questi lavori l’architettura non è mai illustrata: è messa alla prova. Ogni forma sembra portare con sé una domanda non risolta sul proprio statuto, come se il disegno fosse diventato il luogo in cui l’architettura pensa se stessa dopo la fine delle sue certezze. Non c’è nostalgia, né ironia. C’è piuttosto una tensione trattenuta, una concentrazione quasi ascetica della forma, che rende ogni immagine un campo di forze, più che una rappresentazione.

Il vuoto che attraversa questi paesaggi non è un’assenza. È una condizione strutturale. L’umano non compare, ma la sua scomparsa non libera lo spazio: lo rende più denso. Le architetture sembrano costruite per qualcuno che non arriverà, o per una civiltà che ha già esaurito la propria spinta simbolica. In questo senso, i disegni di Scolari non parlano di città, ma di ciò che resta della città quando la città ha cessato di essere un’idea condivisa. Negli spazi della Galleria Antonia Jannone – luogo storicamente deputato al disegno di architettura come pratica autonoma e critica – la mostra trova una risonanza particolarmente precisa. Qui il disegno non è mai stato inteso come semplice passaggio verso l’opera costruita, ma come campo di pensiero, strumento speculativo, talvolta come atto di resistenza. L’opera di Scolari si inserisce in questa tradizione con una radicalità che oggi appare ancora più evidente: i suoi disegni non preparano nulla, non anticipano un fare. Sono essi stessi il luogo in cui il progetto viene sospeso, interrogato, trattenuto.

Solcare mari mossi significa allora esporsi a una instabilità che non è solo formale, ma storica e mentale. Ogni immagine trattiene una paura che non si manifesta come dramma, ma come controllo estremo. Il disegno diventa il luogo in cui questa paura viene misurata, contenuta, resa leggibile senza mai essere risolta. Non c’è catarsi, non c’è soluzione. C’è una disciplina dello sguardo che accetta l’opacità come condizione necessaria del pensiero.

II. Il disegno come esercizio di rigore

Nel lavoro di Scolari il disegno non è mai un mezzo neutro. Non serve a chiarire, né a spiegare. Al contrario, sembra nascere ogni volta da una zona di resistenza, come se la linea dovesse attraversare qualcosa che oppone attrito. È qui che il disegno smette di essere strumento e diventa luogo: uno spazio in cui il pensiero si misura con ciò che non riesce a dominare.

L’inquietudine che attraversa queste immagini non ha nulla di psicologico. Non è emozione, né sentimento individuale. È un’inquietudine strutturale, legata alla forma stessa dell’architettura quando perde la propria funzione normativa. Le torri, le piramidi, le montagne costruite non minacciano: incombono. Non agiscono, ma persistono. Sono forme che non proteggono né accolgono; esistono come presenze assolute, sottratte a ogni uso possibile. Il disegno diventa così un esercizio di controllo che non coincide mai con il dominio. La precisione della linea, la misura dello spazio, la chiarezza apparente della composizione non servono a rassicurare lo sguardo, ma a renderlo più consapevole della propria fragilità. Come osserva lo stesso Scolari, «in architettura come nella musica nulla deve essere casuale o semplicemente necessario». La precisione non coincide qui con il controllo, ma con una disciplina che espone la forma al rischio dell’eccesso e della perdita. Ogni immagine trattiene un equilibrio instabile tra rigore e vertigine, come se la forma fosse l’unico argine possibile contro una dispersione più profonda. In questo senso, il lavoro di Scolari si colloca in una zona di confine tra architettura e introspezione. Non perché il disegno diventi confessione, ma perché diventa strumento di attraversamento. Le immagini non raccontano un mondo interiore: lo costruiscono. Ogni foglio è una soglia in cui la forma architettonica si carica di un peso simbolico che eccede la sua funzione originaria.

Ciò che viene messo in gioco non è il futuro dell’architettura, ma la sua condizione dopo la perdita di una promessa. Le immagini non progettano: registrano. Registrano la persistenza di archetipi che continuano a operare anche quando il contesto storico che li ha prodotti è venuto meno. La piramide, la torre, la fortezza, non sono citazioni: sono ritorni. Tornano perché non sono mai state davvero superate.

Il disegno diventa allora un atto di esposizione. Non protegge dall’inquietudine, ma la rende abitabile, misurabile, pensabile. In questa pratica non c’è compiacimento né complicità con il disastro. C’è piuttosto una forma di disciplina severa, quasi etica, che rifiuta tanto la nostalgia quanto l’utopia. Il disegno non promette salvezza: mantiene aperta la ferita del pensiero.

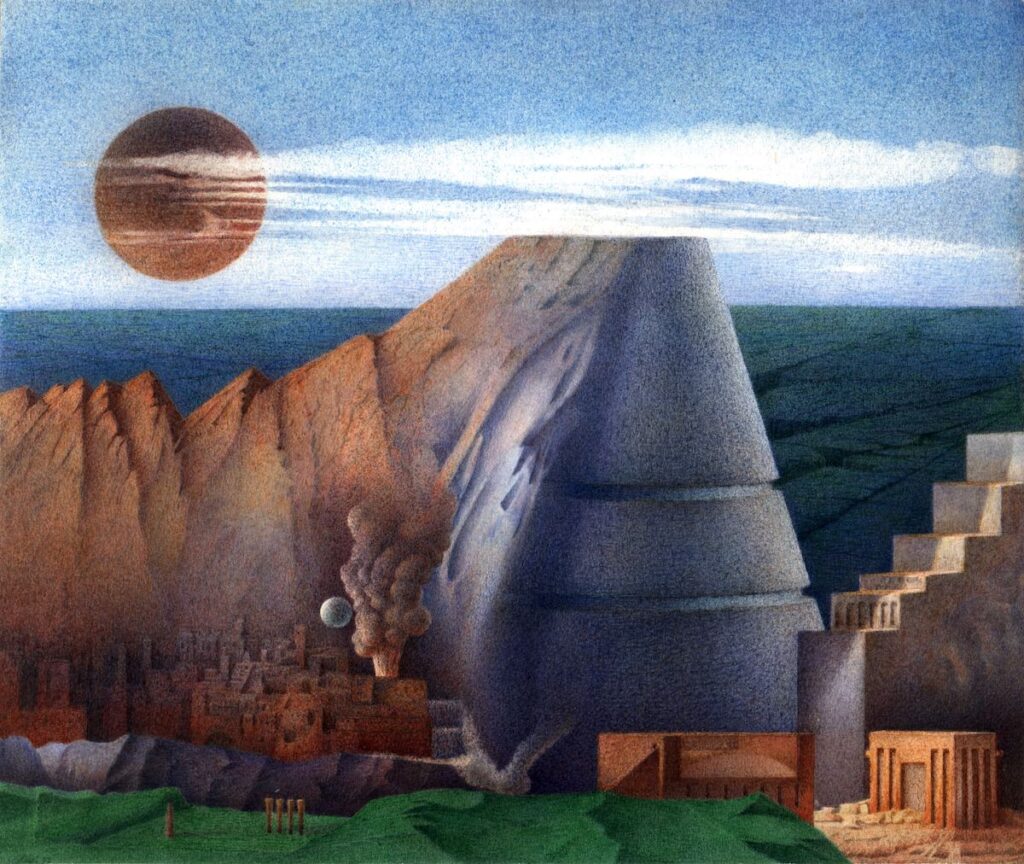

III. L’analogo e la montagna

Nel lavoro di Scolari l’analogia non è un procedimento retorico, né un gioco di corrispondenze formali. È una necessità strutturale. Le forme architettoniche non rimandano ad altro da sé: sono già il risultato di una traslazione, di uno slittamento continuo tra naturale e artificiale, tra geologia e costruzione. In questo senso, la montagna occupa un ruolo centrale, non come soggetto iconografico, ma come figura-limite.

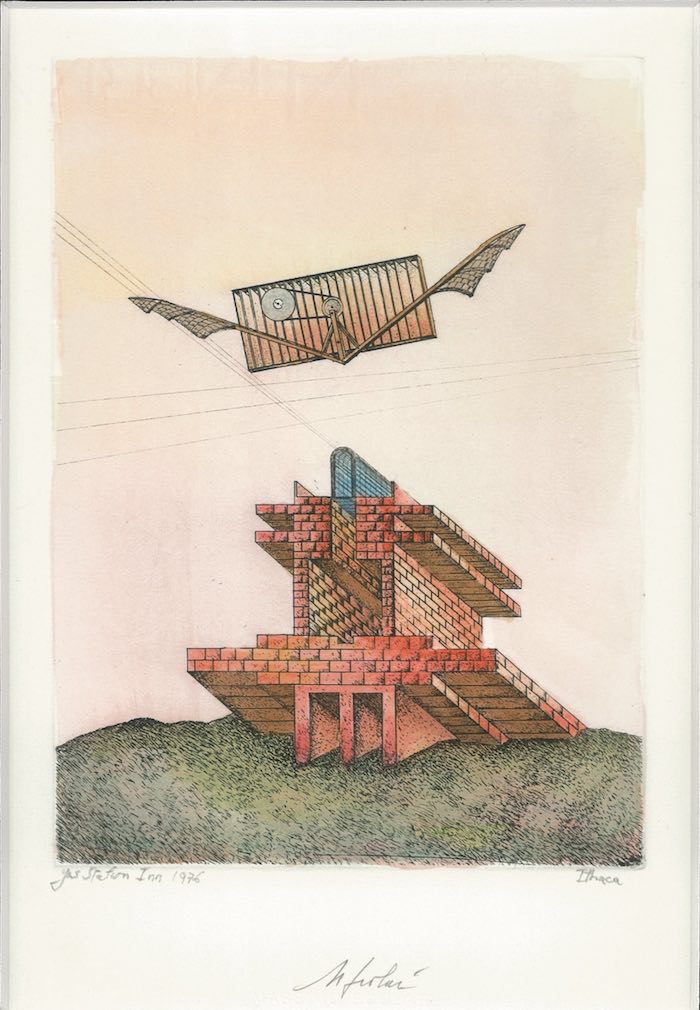

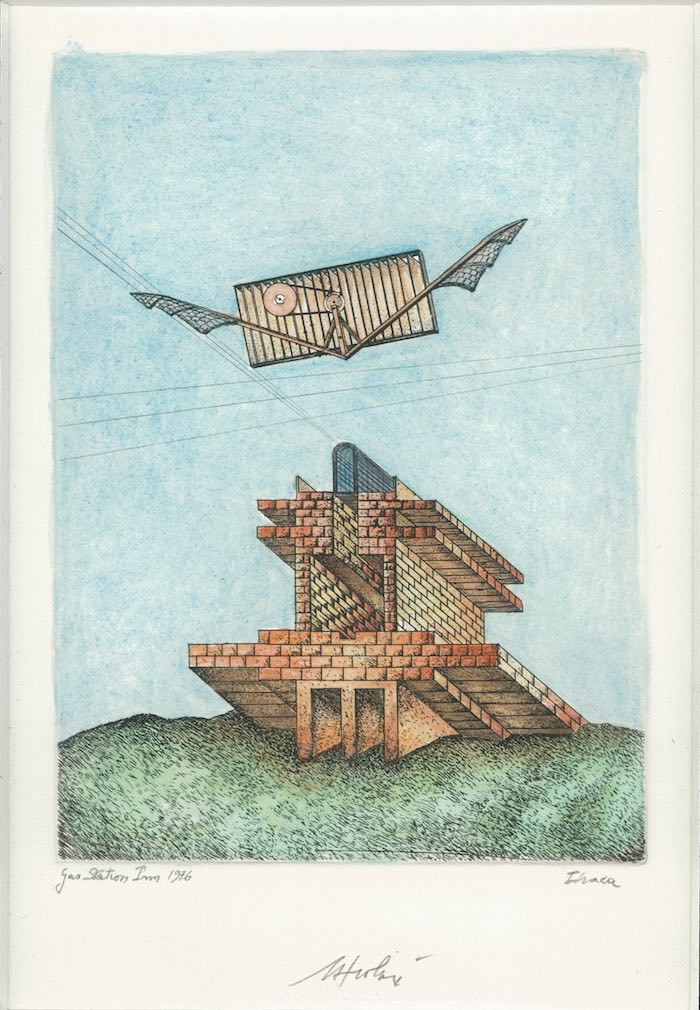

La montagna non è paesaggio. È architettura primaria. Accanto alla montagna si aprono cieli e mari di una vastitàinsistita, superfici azzurre che non funzionano come sfondo ma come condizione di misura. Non accolgono le architetture: le mettono alla prova. In questi spazi aperti la forma perde ogni appoggio terrestre e si confronta con una dimensione che non consente approssimazioni. È in questo stesso regime che si colloca la passione concreta di Scolari per il volo, condivisa con Daniele Del Giudice. Il volo, per Scolari, non è evasione né metafora, ma pratica rigorosa, esercizio di controllo e di rischio. Del Giudice lo racconta con chiarezza, parlando di una fraternità “da pilota a pilota”, fondata sulla precisione come necessità assoluta. Vitruvio è il nome del suo veicolo personale : non un emblema, ma un mezzo reale. Vitruvio, teorico della misura e della costruzione come equilibrio tra forze, è il nome che nella tradizione occidentale tiene insieme architettura, tecnica e disciplina del limite. Non è un nome neutro. Volare con Vitruvio significa sottoporre il corpo e lo sguardo alla stessa disciplina che governa l’architettura: misura, equilibrio, rapporto esatto tra forze. Il cielo e il mare diventano così un banco di prova estremo, dove l’architettura, liberata dal suolo, verifica la propria tenuta. Non uno spazio dell’infinito, ma un luogo di controllo portato al limite.

È ciò che precede ogni progetto e, allo stesso tempo, ciò che ne mette in crisi la pretesa di autonomia. Le masse rocciose che emergono nei disegni e nei dipinti di Scolari vengono assunte come paradigma. La montagna non è un modello da replicare, ma una forma che espone l’architettura alla propria insufficienza. Di fronte a essa, il progetto non può che misurarsi con una scala che eccede l’umano, una durata che precede e sopravvive a ogni intenzione. In questa relazione asimmetrica, l’architettura perde il suo ruolo di mediazione ordinatrice. Non organizza il mondo: ne viene attraversata. Le torri e le piramidi che si stagliano contro sfondi spesso indefiniti non sono tentativi di dominio, ma figure di resistenza. Resistono alla dissoluzione, ma anche alla funzione. Non servono a nulla, e proprio per questo continuano a esercitare una forza simbolica.

L’analogia, in questo contesto, non produce chiarezza. Produce opacità. Ogni forma rimanda a un’altra senza mai coincidere con essa. La montagna è architettura, l’architettura è montagna, ma tra le due permane uno scarto che non può essere colmato. È in questo scarto che il disegno trova la propria necessità. Non per risolverlo, ma per mantenerlo aperto.

Il pensiero analogico che attraversa queste opere non costruisce sistemi. Costruisce costellazioni. Il testo scritto nel 2007 da Daniele Del Giudice si muove nella stessa direzione, accompagnando le immagini non per chiarirle, ma per lasciarle proliferare, riconoscendo nel lavoro di Scolari una forma di pensiero che procede per deviazioni e ritorni, più che per affermazioni. Le immagini non si organizzano in una narrazione progressiva, ma in una serie di affioramenti, di variazioni minime, di spostamenti quasi impercettibili. Ogni nuova immagine non aggiunge qualcosa di decisivo, ma riformula una stessa domanda da un’altra angolazione. È un lavoro di insistenza, più che di invenzione.

In questo senso, la mostra non si offre come un percorso lineare, ma come un campo di risonanze dove le opere dialogano tra loro non per somiglianza, ma per prossimità concettuale. È come se ogni forma fosse una risposta provvisoria a una domanda che non può essere posta direttamente. L’analogia diventa allora un modo per pensare ciò che non è rappresentabile, per avvicinarsi a un nucleo che resiste alla traduzione.

IV. Dopo il progetto

C’è, in Solca mari mossi, una temporalità che non coincide con quella della storia dell’architettura. Le opere non si collocano prima o dopo qualcosa: abitano un dopo permanente, una soglia in cui il progetto ha già perso la sua funzione prometeica ma non ha ancora smesso di esercitare una forza simbolica. È questo tempo sospeso che attraversa la mostra, rendendola estranea tanto alla nostalgia quanto all’utopia.

Il disegno, in questo contesto, non è più anticipazione dell’opera, né residuo di un’idea non realizzata. È una pratica autonoma, una forma di sopravvivenza critica. Disegnare significa continuare a pensare quando il pensiero non può più affidarsi a sistemi forti, a narrazioni progressive, a teleologie rassicuranti. Ogni immagine è il risultato di una rinuncia: alla costruzione, alla funzione, alla certezza. Ma questa rinuncia non è una sottrazione: è una scelta di campo. Le architetture che emergono nei lavori più tardi non cercano più nemmeno di confrontarsi con la città. La città è già altrove, o non è più un orizzonte condiviso. Ciò che resta sono forme isolate, strutture che sembrano esistere per se stesse, come se fossero state sottratte a ogni contesto possibile. In questa autonomia radicale si gioca una delle questioni più profonde del lavoro di Scolari: che cosa resta dell’architettura quando non può più promettere un mondo? La risposta non è data una volta per tutte. È distribuita, frammentata, affidata alla reiterazione di gesti minimi. Il disegno non fonda, non inaugura. Insiste. Torna sulle stesse figure, le riprende, le varia, le espone a una luce diversa. È un lavoro di durata, non di evento. Un lavoro che accetta la lentezza come condizione necessaria del pensiero.

In questo senso, Solca mari mossi non è una mostra che si lascia attraversare rapidamente. Chiede una forma di attenzione che oggi è rara: un’attenzione non orientata alla comprensione immediata, ma alla permanenza dell’enigma. Le immagini non chiedono di essere interpretate, ma abitate. Non spiegano: tengono aperta una domanda su ciò che significa ancora disegnare, immaginare, costruire dopo la fine delle grandi sintesi. Il mare che queste opere solcano non trattiene il passaggio. Non restituisce segni, non offre orientamento. È un mare già attraversato, già segnato, già mosso da correnti che non si controllano. Solcarlo significa accettare che la traccia si perda, che la forma non si stabilizzi, che il pensiero resti esposto. È in questa tenuta, rigorosa e senza compiacimenti, che il lavoro di Massimo Scolari continua a parlare al presente.

Solca Mari Mossi.

Text by Rita Selvaggio —

1. To furrow is not to cross

To furrow is not to move from one shore to another.

To furrow is to incise an unstable surface, knowing the trace will not endure. It is a gesture that promises no arrival, but exposes itself to the risk of drift. Solca Mari Mossi, the exhibition by Massimo Scolari at Galleria Antonia Jannone Disegni di Architettura, should be read in this way: not as a constellation of works arranged in space, but as a mental crossing in which drawing becomes a site of navigation without a map. Solca Mari Mossi is a semantic transposition of the name itself: a perfect anagram of Massimo Scolari that turns identity into utterance. The name opens onto a verbal and figurative dimension, becoming action, movement, crossing. “To furrow rough seas” names a condition: the act of navigating instability, of inhabiting the risk of drift.

In this metamorphic signature, Massimo Scolari relinquishes the fixity of authorship to assume an operative, almost mythical stance, in which the subject coincides with the gesture it performs. Drawing, visionary architecture, the imagined scene are no longer the products of a univocal authorial will, but the outcomes of a continuous transit between knowledge and imagination, between project and a shipwreck held in check. Solca Mari Mossi thus functions as a “signature in motion,” a poetic device that renders visible what traverses Scolari’s entire research: a vocation for mental travel, for unstable cartographies, for the construction of worlds that do not seek arrival but remain within tension. Not an alias that conceals, but a name that loosens itself into its own figurative destiny.

Scolari’s return to the gallery, after more than thirty years, carries nothing of a celebratory gesture. It unfolds instead as a necessary resurfacing, almost a belated test. The works on view—oils, watercolours, engravings, drawings, many of them previously unseen—do not reconstruct a trajectory; they expose tensions that remain active. Towers, pyramids, bastions, artificial mountains appear as isolated forms, stripped of context: figures of arrest, architectures that emerge at the moment when the project has already fractured, when the idea of progress has lost its ordering force yet continues to exert symbolic pressure. It is at this point of tension that Leon Krier’s 1979 text, published in the catalogue, intersects with Scolari’s work, recognising in drawing not a nostalgia for form, but a site of symbolic resistance in the aftermath of the modern project. In these works, architecture is never illustrated; it is tested. Each form appears to carry an unresolved question about its own status, as though drawing had become the place where architecture thinks itself after the collapse of its certainties. There is no nostalgia here, nor irony. Instead, there is a held tension, an almost ascetic concentration of form, which turns each image into a field of forces rather than a representation.

The void that runs through these landscapes is not an absence. It is a constitutive condition. The human figure does not appear, yet its disappearance does not free the space; it renders it denser. The architectures seem built for someone who will not arrive, or for a civilisation that has already exhausted its symbolic momentum. In this sense, Scolari’s drawings do not speak of the city, but of what remains of the city once the city has ceased to be a shared idea.

Within the spaces of Galleria Antonia Jannone—a place historically devoted to architectural drawing as an autonomous and critical practice—the exhibition finds a particularly precise resonance. Here, drawing has never been understood as a mere passage towards the built work, but as a field of thought, a speculative instrument, at times an act of resistance. Scolari’s work enters this tradition with a radicality that now appears even more evident: his drawings prepare nothing, anticipate no making. They are themselves the site where the project is suspended, questioned, held back.

To furrow rough seas, then, is to expose oneself to an instability that is not only formal, but historical and mental. Each image contains a fear that does not erupt into drama, but manifests as extreme control. Drawing becomes the place where this fear is measured, contained, made legible without ever being resolved. There is no catharsis, no solution. There is a discipline of looking that accepts opacity as a necessary condition of thought.

II. Drawing as an Exercise in Rigour

In Scolari’s work, drawing is never a neutral means. It does not serve to clarify, nor to explain. On the contrary, it seems to arise each time from a zone of resistance, as though the line were required to pass through something that offers friction. It is here that drawing ceases to be an instrument and becomes a place: a space in which thought measures itself against what it cannot dominate.

The unease that runs through these images has nothing psychological about it. It is neither emotion nor individual feeling. It is a structural unease, bound to the very form of architecture once it loses its normative function. Towers, pyramids, constructed mountains do not threaten; they loom. They do not act, but persist. They are forms that neither protect nor receive; they exist as absolute presences, withdrawn from any possible use. Drawing thus becomes an exercise in control that never coincides with mastery. The precision of the line, the measured articulation of space, the apparent clarity of composition do not reassure the eye; they render it more acutely aware of its own fragility. As Scolari himself observes, “in architecture as in music nothing must be accidental or merely necessary.” Precision here does not equate to control, but to a discipline that exposes form to the risk of excess and loss. Each image holds an unstable balance between rigour and vertigo, as though form were the only possible embankment against a deeper dispersion.

In this sense, Scolari’s work occupies a threshold between architecture and introspection. Not because drawing becomes confession, but because it becomes an instrument of passage. The images do not narrate an inner world; they construct it. Each sheet is a threshold in which architectural form takes on a symbolic weight that exceeds its original function.

What is at stake is not the future of architecture, but its condition after the loss of a promise. These images do not project; they register. They register the persistence of archetypes that continue to operate even after the historical context that produced them has fallen away. The pyramid, the tower, the fortress are not citations; they are returns. They return because they were never truly overcome.

Drawing thus becomes an act of exposure. It does not shield one from unease, but renders it inhabitable, measurable, thinkable. In this practice there is neither complacency nor complicity with disaster. There is instead a severe, almost ethical discipline that rejects both nostalgia and utopia. Drawing offers no promise of salvation: it keeps the wound of thought open.

III. The Analogue and the Mountain

In Scolari’s work, analogy is neither a rhetorical device nor a play of formal correspondences. It is a structural necessity. Architectural forms do not refer beyond themselves: they are already the result of a transposition, of a continuous slippage between the natural and the artificial, between geology and construction. In this sense, the mountain occupies a central role—not as an iconographic subject, but as a limit-figure.

The mountain is not landscape. It is primary architecture. Around it open skies and seas of insistent vastness, blue surfaces that do not function as background but as a condition of measure. They do not receive architecture; they test it. In these open spaces, form loses every terrestrial support and confronts a dimension that allows no approximation. It is within this same regime that Scolari’s concrete passion for flight must be situated, a passion shared with the writer Daniele Del Giudice. For Scolari, flight is neither escape nor metaphor, but a rigorous practice, an exercise in control and risk. Del Giudice recounts this with clarity, speaking of a fraternity “from pilot to pilot,” grounded in precision as an absolute necessity. Vitruvio is the name of Scolari’s personal aircraft: not an emblem, but a real vehicle. Vitruvius—the theorist of measure and of construction as a balance of forces—is the name that, within the Western tradition, binds architecture, technique, and the discipline of limits. It is not a neutral name. To fly with Vitruvio is to subject body and gaze to the same discipline that governs architecture: measure, equilibrium, the exact relation between forces. Sky and sea thus become an extreme testing ground, where architecture, freed from the ground, verifies its own endurance. Not a space of the infinite, but a site where control is pushed to its limit.

This is what precedes every project and, at the same time, what unsettles its claim to self-sufficiency. The rocky masses that surface in Scolari’s drawings and paintings are assumed as a paradigm. The mountain is not a model to be replicated, but a form that exposes architecture to its own insufficiency. Before it, the project can only measure itself against a scale that exceeds the human, a duration that precedes and outlasts every intention. In this asymmetrical relation, architecture loses its role as an ordering mediation. It does not organise the world; it is traversed by it. The towers and pyramids that stand out against often indeterminate backgrounds are not attempts at domination, but figures of resistance. They resist dissolution, but also function. They serve no purpose, and precisely for this reason they continue to exert symbolic force.

Analogy, in this context, does not produce clarity. It produces opacity. Each form refers to another without ever coinciding with it. The mountain is architecture, architecture is mountain, yet between the two a gap remains that cannot be closed. It is within this gap that drawing finds its necessity—not to resolve it, but to keep it open.

The analogical thinking that runs through these works does not construct systems; it constructs constellations. The text written in 2007 by Daniele Del Giudice moves in the same direction, accompanying the images not in order to clarify them, but to let them proliferate, recognising in Scolari’s work a mode of thought that proceeds through deviations and returns rather than assertions. The images do not organise themselves into a progressive narrative, but into a series of emergences, minimal variations, almost imperceptible shifts. Each new image adds nothing decisive; it reformulates the same question from another angle. It is a work of insistence rather than invention.

In this sense, the exhibition does not present itself as a linear path, but as a field of resonances in which the works enter into dialogue not through resemblance, but through conceptual proximity. It is as though each form were a provisional response to a question that cannot be posed directly. Analogy thus becomes a way of thinking what is not representable, of approaching a core that resists translation.

IV. After the Project

In Solca Mari Mossi, there is a temporality that does not coincide with that of architectural history. The works do not situate themselves before or after something; they inhabit a permanent after, a threshold in which the project has already lost its Promethean function yet has not ceased to exert symbolic force. It is this suspended time that runs through the exhibition, rendering it equally distant from nostalgia and from utopia.

In this context, drawing is no longer an anticipation of the work, nor the residue of an unrealised idea. It is an autonomous practice, a form of critical survival. To draw is to continue thinking when thought can no longer rely on strong systems, progressive narratives, or reassuring teleologies. Each image is the result of a renunciation: of construction, of function, of certainty. Yet this renunciation is not a subtraction; it is a positional choice. The architectures that surface in the later works no longer even seek to confront the city. The city is already elsewhere, or no longer a shared horizon. What remains are isolated forms, structures that appear to exist for themselves, as if withdrawn from every possible context. Within this radical autonomy lies one of the deepest questions of Scolari’s work: what remains of architecture when it can no longer promise a world?

The answer is not given once and for all. It is distributed, fragmented, entrusted to the reiteration of minimal gestures. Drawing does not found, does not inaugurate. It insists. It returns to the same figures, takes them up again, varies them, exposes them to a different light. It is a work of duration rather than event, a practice that accepts slowness as a necessary condition of thought.

In this sense, Solca Mari Mossi is not an exhibition to be traversed quickly. It asks for a form of attention that is now rare: an attention not oriented towards immediate understanding, but towards the persistence of enigma. The images do not ask to be interpreted, but inhabited. They do not explain; they keep open a question about what it still means to draw, to imagine, to build after the end of the grand syntheses. The sea these works furrow does not retain passage. It yields no markers, offers no orientation. It is a sea already crossed, already marked, already stirred by currents that cannot be controlled. To furrow it is to accept that the trace will be lost, that form will not stabilise, that thought will remain exposed. It is in this rigorous endurance, without complacency, that the work of Massimo Scolari continues to speak to the present.