Nel fine settimana del 3-5 ottobre si è svolta l’edizione 2025 del progetto LIVING ROOM, la residenza che da anni porta una selezione di artisti a confrontarsi con diverse realtà di Cuneo. A cura di Andrea Lerda, la residenza ha avuto come esito la presentazione dei progetti dei artisti residenti – Ruth Beraha, Laura Pugno, Micol Roubini ed Eugenio Tibaldi – in quattro luoghi importanti nel centro storico di Cuneo: Museo Diocesano, Conservatorio G.F. Ghedini, Chiostro del Complesso monumentale di San Francesco e Teatro Toselli

Il taglio curatoriale scelto da Lerda – quest’anno aveva per titolo Back to People – ha avuto come direttive l’invitare gli artisti a intraprendere un percorso di scoperta e di confronto con le comunità e i giovani che vivono nelle Valli Stura, Grana e Varaita, arrivando fino alla Valle Roya, in Francia.

In occasione della residenza, abbiamo posto alcune domande ai quattro artisti —

Elena Bordignon: Quest’anno il progetto Living Room ha per titolo: Back to People. La residenza prevedeva un percorso di scoperta e di confronto con le comunità che vivono nelle Valli Valli Stura, Grana e Varaita, arrivando fino alla Valle Roya, in Francia. Mi raccontate le ‘scoperte’ che avete fatto nel luogo che avete attraversato?

Laura Pugno: Ho iniziato questa esperienza entrando nel più grande bosco europeo di pino cembro con Marco Rastelli, guardia del Parco del Monviso, che mi raccontava di come la valle Varaita, prima del Trattato di Utrecht, fosse definita dagli antropologi “il paradosso alpino”. All’epoca, infatti, sotto il dominio francese, nove persone su dieci erano istruite, un primato impensabile per un territorio di montagna. Con l’arrivo della nuova gestione dei Savoia, la valle riuscì comunque a non perdere del tutto le proprie eccellenze. Questo passato ricco di cultura e ingegno è ancora visibile oggi nelle persone che scelgono di restare o di tornare. E tra le realtà incontrate a Rossana c’è il progetto “Cresco”, gestito da due giovani agricoltori, Piero Cigna e Lorenzo Barra, che coltivano orti diffusi nella valle e distribuiscono ai loro soci verdure biologiche, evitando ogni forma di spreco. C’è poi Barbara Martino, architetta tornata in montagna dopo esperienze lontane con il desiderio di ristrutturare le baite dei borghi in via di ripopolamento. I suoi progetti rispettano i principi della sostenibilità e valorizzano i materiali originari delle abitazioni, mantenendo vivo il legame con la tradizione.

Ruth Beraha: Non conoscevo la Val Grana: è una valle bassa, minuta, gentile, che non arriva al confine con la Francia. Si inizia a percorrere la Val Grana senza quasi accorgersi di stare entrando in un territorio montano, da Caraglio si sale seguendo il torrente Grana fino a Castelmagno e il suo imponente santuario (che comprende una stele dedicata a Marte, il santuario con una cappella quattrocentesca completamente affrescata con la passione di Cristo e un colonnato ottocentesco coloratissimo e davanti al quale si ritrovano a centinaia per feste stagionali con danze occitane dal sapore pagano) e da lì si sale tra le marmotte fino al Colle Fauniera. La Valle si apre come d’improvviso e ci si trova in montagna. C’è anche una piccola valle nella valle, la Valverde, dove vivono alcune famiglie che fanno del mantenimento della memoria dei loro grandi predecessori – poeti e artisti – una priorità assoluta e parlano tra di loro il provenzale, una lingua romanza. Percorrendo la Valle Grana ho incontrato delle persone che hanno sposato la valle e la vita di montagna, qualcuno perché ci è nato e non se ne è mai andato, altri perché hanno deciso di tornare nei luoghi della loro infanzia, altri perché hanno seguito e fatto proprio il ritorno di qualcuno a loro caro. Ho incontrato proprietari di rifugi che d’inverno aprono la via a piedi con le pelli e portano gli ingredienti per la cucina del rifugio nello zaino; allevatori e agricoltori, soggetti al cambiamento climatico e ai rigidi regolamenti per poter chiamare il loro formaggio col suo nome; tutti alle prese con le complessità dell’avere del personale stagionale, arrancando tra le regole e l’etica. non credo di aver scoperto niente di nuovo. Ho visto la durezza e le difficoltà della vita di montagna e ho conosciuto anche la gioia e la fierezza di chi ha deciso di fare di quella vita, la sua. Parlando coi valgranesi si sente l’amore profondo che li lega a quella terra, insieme a una sensazione generale d’ineluttabilità.

Micol Roubini: A giugno quando sono stata per la prima volta in Valle Roya stavano riaprendo il tunnel di Tende (l’unico accesso alla valle da nord) dopo che ben cinque anni prima la tempesta Alex aveva travolto con una fiumana di fango molti paesi. Non c’era turismo e la sensazione di isolamento di questi territori mi ha molto colpito. Al tempo stesso c’erano diversi elementi molto specifici che differenziavano i singoli paesi, sul piano architettonico, culturale, linguistico: è un territorio di confine le cui genti un tempo erano dedite alla pastorizia e interagivano continuamente le une con le altre. Ho scoperto che sono stati redatti dei dizionari per preservare alcuni dialetti locali, tra questi, il Brigasco, vicino al ligure, ha una storia particolarmente significativa. Appartiene ad un’area che dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata smembrata tra Francia e Italia e un’associazione, “A Vaštéra”, lavora da anni dai due lati del confine per tenerne vive le tradizioni. Mi è sembrato importante, in questo preciso periodo storico, ragionare sul senso dei confini nazionali e delle comunità che li abitano.

Eugenio Tibaldi: Per questo progetto ho deciso di indagare la Valle Stura, un luogo a cui sono legato da ricordi d’infanzia. Negli anni ’80 e ’90, in pieno boom capitalista, la valle fu al centro di un ambizioso progetto per la realizzazione di impianti sciistici e attrazioni turistiche. Tuttavia, l’euforia di quegli anni si spense rapidamente, lasciando il territorio sedotto e abbandonato. Questa condizione di fallimento, quasi sospesa nel tempo, mi ha sempre affascinato. Così, a distanza di trent’anni, sono tornato sui miei passi per esplorare un’ulteriore declinazione del concetto di margine. In particolare, ho cercato una sorta di comunità inconsapevole: persone che hanno scelto di trasferirsi nella valle non per nascita, ma come conseguenza di un fallimento personale. Individui che, dopo un’interruzione o una crisi, hanno deciso di ridefinirsi tra quei monti, cercando una nuova dimensione di vita. Questa ricerca mi ha portato a raccogliere nove storie, disseminate nei diversi paesi della valle, da Rittana a Bersezio.

Elena Bordignon: Mi raccontate come avete ‘tradotto’ l’esperienza della residenza in luoghi così particolari, per la realizzate del progetto in mostra?

Micol Roubin: Ho contattato la Vaštéra e iniziato a fare ricerche linguistiche sul Brigasco. In particolare mi interessavano i proverbi che nello studio delle lingue orali rivestono un ruolo ben preciso: sono formule cristallizzate, che riflettono usi e costumi delle comunità che ci hanno preceduto, come dei carotaggi nel terreno. Ho ricercato quelli di cui oggi con più difficoltà si intuisce il senso e che raccontano la percezione che si aveva di queste aree impervie di montagna. In un secondo momento ho rintracciato dei ragazzini dai due lati del confine, nello specifico a la Brigue, che è l’ultimo paese al confine francese e a Realdo, il primo dal lato ligure e chiesto loro di urlarsi i proverbi in brigasco da un lato all’altro, come se dialogassero a distanza, e li ho filmati. Nei proverbi si avvertono i diversi accenti e le incertezze dovute al tentativo di ripetere parole di una lingua che non è più la loro, ma quella dei loro nonni. L’eco delle urla crea un simbolico dialogo tra le due parti.

Ruth Beraha: L’opera si intitola Fuffy (stuck in the middle with you), è la raffigurazione in terracotta bianca di una marmotta che ringhia con denti da lupo. Cercavo un animale che fosse una metafora di quel luogo e una marmotta mi si è palesata mentre percorrevo la salita per arrivare sul Fauniera. Mi hanno detto che qui è normalissimo imbattersi nelle marmotte ma per me è rimasta un’esperienza favolosa: le avevo sentite spesso fischiare ma non ne avevo mai vista una dal vivo. Mi è sembrato sensato adottare la marmotta come simbolo di questi luoghi, d’altra parte lei è la pop-star della montagna, così tenera e morbida, con quell’aria da peluche. Ne ho realizzata una mannara, in terracotta bianca, che spunta dal terreno con metà corpo e che inizialmente viene vista da dietro. Solo una volta che le si gira attorno si scoprono le zampette anteriori giunte, l’espressione cattiva e il ringhio da lupo. Cercavo un’immagine che sintetizzasse l’ambiguità e le forze di segno opposto che ho percepito in valle. Volevo anche restituire la complessità del rapporto tra giusto e sbagliato, che spesso proprio nei luoghi liminali, periferici e estremi trova assottigliata la distanza tra ciò che ci sembra luminoso e quel che crediamo oscuro. Durante i giorni di mostra ho scoperto una cosa che non sapevo, le marmotte vivono nelle nostre montagne solo perché sono antropizzate. Se l’essere umano e i suoi pascoli non tenessero bassa l’erba per gli alpeggi, estirpando certe specie floreali velenose o invasive, loro e altri animali che siamo abituate a vedere e immaginare in montagna non potrebbero sopravvivere.

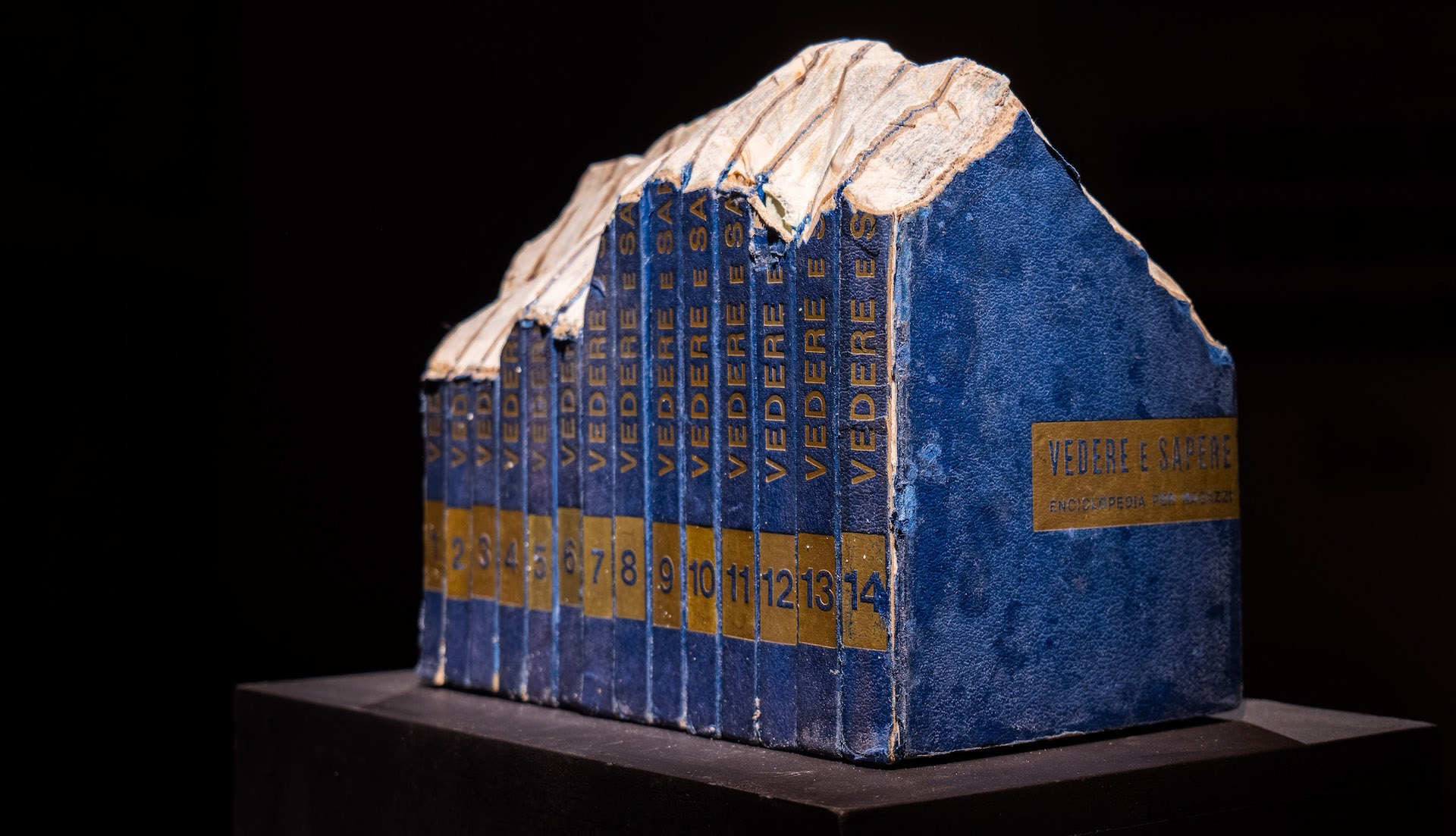

Eugenio Tibaldi: Ogni progetto assume la sua dimensione lungo il cammino. Sono partito dalla convinzione che non esistano luoghi “naturali”: ogni territorio, per esistere, deve essere narrato. È attraverso il racconto che esso prende forma e, in modo inequivocabile, diventa culturale. Ciò che desideravo era ridefinire il destino di alcuni oggetti appartenuti a queste persone; oggetti che potessero, in qualche modo, rappresentare il loro percorso. Durante diversi incontri, ho chiesto loro di scegliere e raccontarmi la loro cima prediletta ed il percorso per raggiungerla, un luogo tra i monti che avesse per loro un valore concettuale. Successivamente, ho realizzato piccole sculture utilizzando libri che erano stati significativi lungo il loro cammino. Che questi luoghi siano reali o immaginari, poco importa: mi sono basato sui racconti e sugli oggetti che mi hanno donato per dare una forma estetica a una dimensione intima, minore, di un territorio e di alcuni suoi abitanti, persone che non si sono arrese a una definizione univoca. Il fallimento di alcune istanze apre lo spazio per la nascita di nuove dimensioni, inaspettate e sorprendenti, in cui mi sembra di intravedere una possibile resa del futuro.

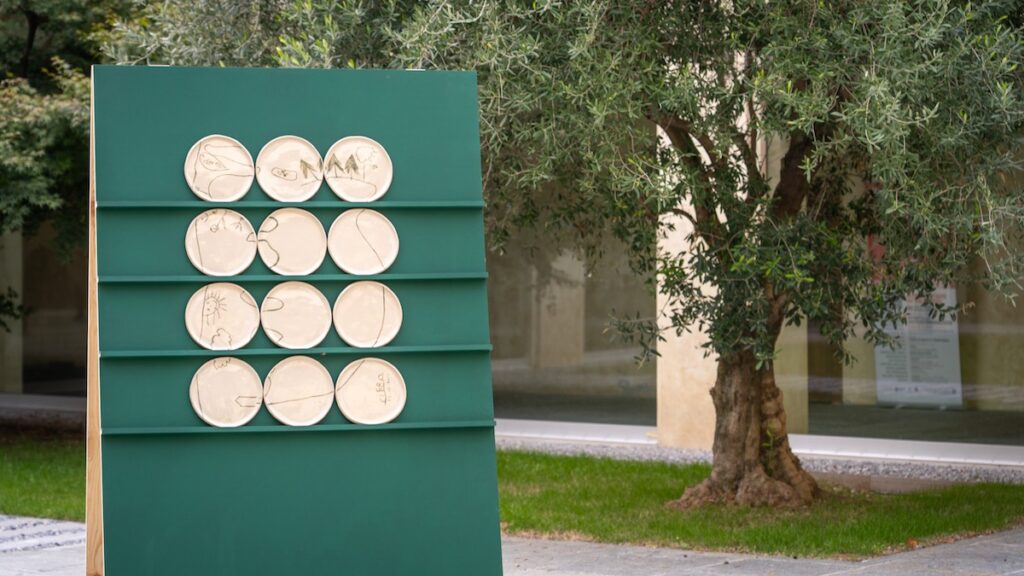

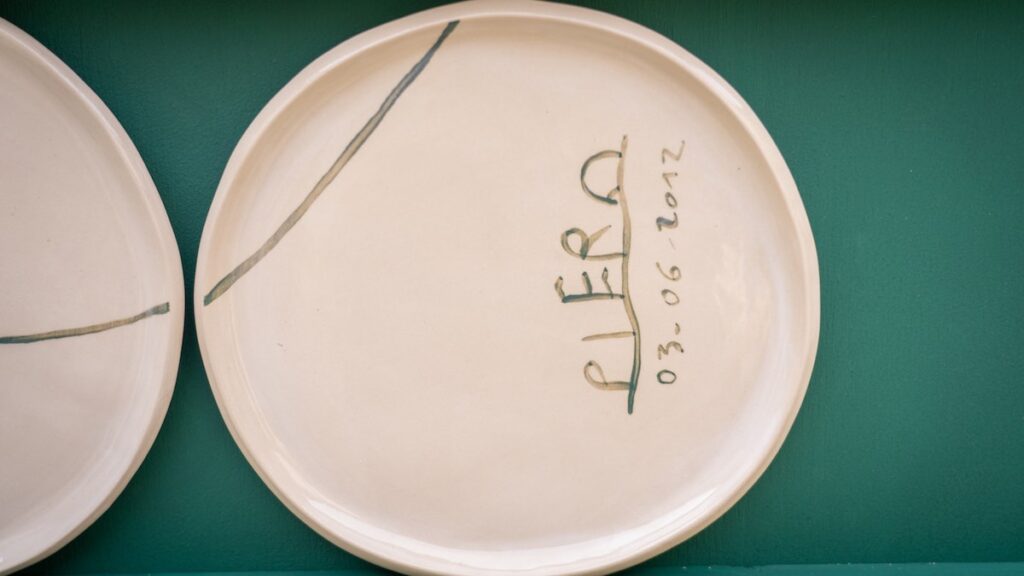

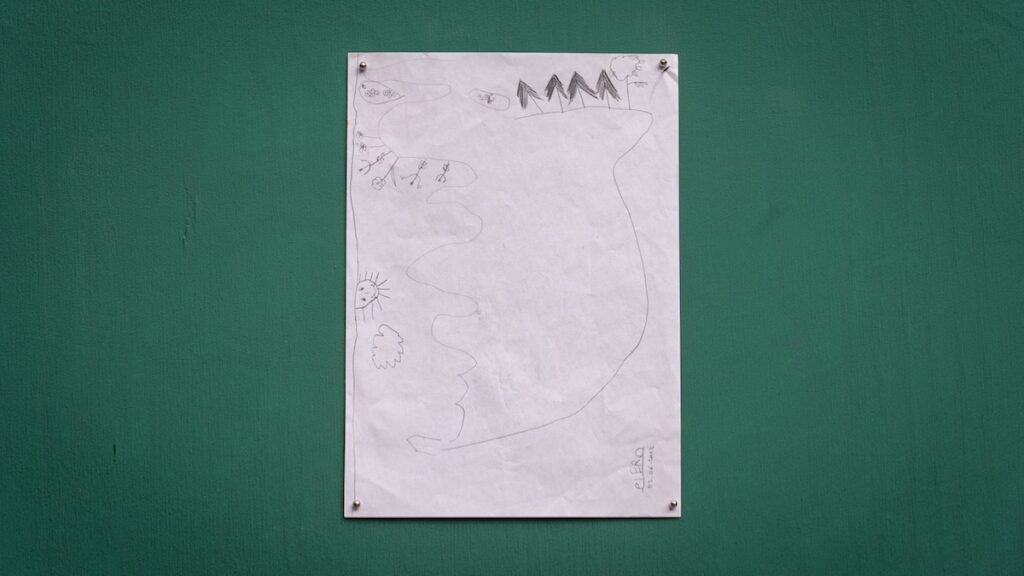

Laura Pugno: Sono partita verso la valle Varaita alla ricerca di un disegno, realizzato da un bambino che avesse rappresentato la sua montagna. L’architetta Barbara Martino mi ha accolta con un archivio di disegni dei suoi figli. Ho trovato così quello di Pietro, che a soli cinque anni si firmava “Piero” come se il nome rispecchiasse la formazione in corso della sua visione del mondo. Il suo tratto racconta del sentiero che porta al bosco, al pollaio, ai girini, poi ai fiori e al sole, per seguire il profilo delle montagne fino al ritorno a casa. Quello che mi ha colpito del disegno è che si può osservare il paesaggio da molti punti di vista, un invito a guardarlo senza confini e senza sovrastrutture. Questa visione spontanea è diventata il punto di partenza per l’opera Lu viòl que meno a misun — Il sentiero verso casa, composta da un servizio di dodici piatti in grès. Nei piatti il segno del bambino si è trasformato in un percorso da seguire, una linea che accompagna il gesto quotidiano del convivio, trovato ogni volta che ho incontrato una realtà in valle. Mi piace l’idea che soprattutto nello spazio dell’associazione “Cresco” quest’opera continuerà a rinnovarsi, invitando chi si siede intorno al tavolo a condividere il proprio cammino e le proprie storie di vita.

Cover: Eugenio Tibaldi Marginal Heights, 2025 Mixed media Dimensioni varie Courtesy l’artista Foto Francesco Daoglio