Testo di Marisa Prete —

“Alla fine ti ci abitui: io neanche lo vedo più il codice. Vedo solo belle biondine, brunette e cosce lunghe”, dice Cypher a Neo in una scena di Matrix. Come se l’occhio umano potesse tradurre direttamente quelle cascate fosforescenti di codice che brillano sul monitor in figure e immagini, senza passare dalla decodifica del software. Come se l’occhio umano potesse vedere nello stesso modo di quello della macchina. Curiosa ingenuità, all’interno di un film che ha aperto un’epoca.

Oltretutto, per ragioni che affondano nella nostra stessa evoluzione, la percezione delle immagini (colori, forme, figure, luci, ombre ecc.) da parte di Homo Sapiens ha una peculiarità irriducibile a quella stimolata da righe di testo, scritte peraltro in linguaggio macchina. Ciò che invece è la tesi primaria del libro Le insidie delle immagini, di Sara Benaglia e Mauro Zanchi, va nella direzione del tutto opposta: “la vera novità – leggiamo – sta nel fatto che le immagini digitali possono essere lette dalle macchine in un modo completamente diverso da come farebbe un essere umano, che anzi le può vedere solo in speciali circostanze e per brevi periodi di tempo” (p.36).

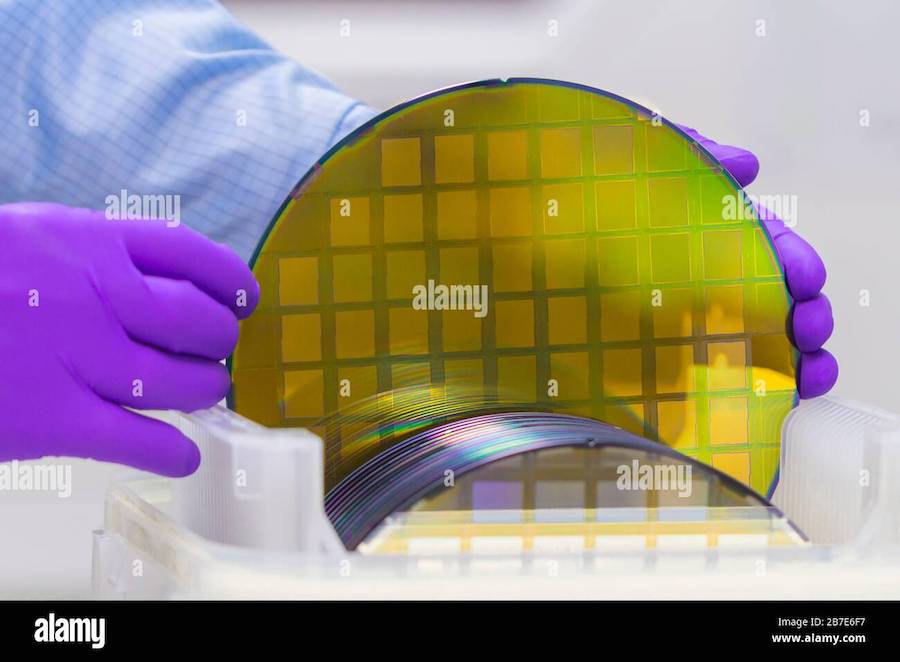

È riassunta tutta qui una delle novità più dirompenti della nostra contemporaneità: l’immagine digitale è un file machine-readible e ‘trascorre’ la maggior parte della sua vita – fatta di passaggi, condivisioni, trasferimento da un supporto all’altro, circolazione in rete – in una forma non accessibile alla visione umana, come insieme di stringhe di codice binario, sottraendosi allo sguardo umano in favore di uno ‘sguardo’ macchinico. Ciò con cui abbiamo a che fare è un occhio nuovo – insidioso appunto -, l’occhio di una macchina diversa da quelle precedenti. Una macchina che non è un semplice apparato ottico, ma dispone di una inedita capacità computazionale che gli permette diverse azioni: apprendimento, adattamento, memoria, elaborazione, interattività. Non solo delle “visioni”, ma soprattutto delle “previsioni”.

Le fotografie che condividiamo sui social network hanno una vita in superficie (la visualizzazione da parte di utenti umani) che configura una pratica di tipo sociale. Ma al di sotto dei pixel dei nostri schermi, tali immagini sono contemporaneamente un insieme di dati che vengono convogliati in immensi dataset e processati dai sofisticati algoritmi delle reti neurali. Le immagini digitali, condivise e immagazzinate, insomma, non sono solo immagini, ma sono anche dati, materiale operativo che nuovi agenti possono tenere in memoria e da cui possono estrarre informazioni.

Buona parte dei contenuti visivi che circolano oggi nei dispositivi non è finalizzata allo sguardo umano. Non è la visione umana il loro obiettivo ed anzi gli umani sono spesso del tutto esclusi da quella che prende il nome di machine-to-machine vision. Allo sguardo umano si affianca prepotentemente un nuovo attore, dotato di una certa autonomia: la machine vision. Le nuove macchine non predispongono soltanto la visualizzazione delle informazioni acquisite ed elaborate a beneficio di un soggetto umano, ma sono esse stesse in grado di leggere e di interpretare ciò che vedono, svolgendo in maniera quasi del tutto indipendente funzioni in origine esclusivamente umane: il riconoscimento di forme, linee ed oggetti, la profilazione di utenti, l’individuazione di luoghi, la comprensione di scene, l’intercettazione di movimenti e addirittura la possibilità di intervenire di conseguenza, spesso in modo autonomo. I media attuali, più che dispositivi deputati a registrare, conservare e trasmettere informazioni e ad estendere protesicamente le facoltà umane, appaiono dei quasi-soggetti, dotati di una certa autonomia, che intervengono nelle pratiche quotidiane, esplicando la loro agency, agendo nel mondo e contribuendo attivamente a plasmarlo e a renderlo un ambiente attivo e interattivo. Siamo oltre un semplice cambiamento delle condizioni di vita dell’uomo e del mondo. Ciò cui assistiamo è una vera e propria svolta ontologica.

Quali sono le insidie delle nuove immagini? Possono delle superfici inerti insidiare, cioè – come suggerisce l’etimologia del verbo – appostarsi in agguato per danneggiare qualcuno? Il fulcro del problema è proprio questo: le immagini che circolano in rete non sono affatto inerti, ma esplicano una pressante attività, attraverso sensori e “terminazioni nervose” che si inoltrano in profondità lungo i gangli della rete. Il tema dell’agency delle immagini era già stato al centro degli studi visuali degli ultimi anni, avendo riconosciuto ad esse lo statuto di complessi fenomeni socio-culturali. Da Dubois a Debray, da Freedberg a Bredekamp, Mitchell e tanti altri, si è cercato di superare il modello di riflessione basato sulla “essenza” statica e rappresentazionale delle immagini a favore di una riflessione sul loro funzionamento all’interno dei contesti e delle pratiche sociali. Con le nuove tecnologie, tuttavia, il discorso sulla natura processuale e operativa delle immagini acquista una maggiore centralità. Più che oggetti di visione (seppur dotati di una propria capacità di “azione” sull’osservatore), le immagini sono diventate delle vere e proprie interfacce attive (e spesso si tratta di un’attività a senso unico, di cui lo spettatore questa volta è fatto oggetto ignaro, più che soggetto). “L’immagine è diventata software”, scrivono gli autori.” E ancora: “l’immagine non è più una rappresentazione, ma piuttosto un’operazione e un processo” (p. 118). Quel modello teorico degli studi di cultura visuale era ancora saldamente incentrato sul primato della visione umana. Oggi quel modello ha bisogno di essere rivisto, perché la “visione” sta acquisendo un’estensione inedita e il rapporto con le immagini si sta configurando in un modo radicalmente diverso; in un modo che sfrutta le potenzialità della computabilità dell’immagine da parte di soggetti non umani più che la sua visibilità in senso tradizionale. La centralità dell’agency umana ha subito un radicale scossone dall’avvento del digitale e dell’intelligenza artificiale. Queste nuove immagini, infatti, hanno mutato il modo di rapportarsi con noi e con il mondo, stravolgendo i codici semiotici, le modalità di visualizzazione e i modelli di spettatore all’interno della moderna cultura visuale.

Beninteso: l’immagine ha sempre avuto un rapporto stretto con la tecnica e la tecnologia, fin dai graffiti paleolitici. Non è possibile produrre immagini senza adoperare una qualche forma di processo tecnico e di artefatto tecnologico, per quanto rudimentali. Se poi ci avviciniamo alla nostra contemporaneità, possiamo constatare come l’immagine che definiamo “tecnica” tout court (dalla fotografia al cinema alla televisione), ha fin dall’inizio offerto nuove forme di visione e manifestato una vocazione a una sempre maggiore automazione, configurandosi come strumento di potenziamento e di estensione dello sguardo, nonché come esperienza di dislocazione del punto di vista, che per la prima volta iniziava a liberarsi dall’indissolubile legame con gli occhi e dalla costrizione antropocentrica. Ma l’occhio meccanico della fotografia e del cinema, pur essendo dotato di inedite capacità analitiche, restava comunque privo di “cognizione” e di memoria.

Anche le nuove tecnologie digitali, come innervazioni, aumentano le possibilità percettive dei nostri organi di senso, estendendo le nostre capacità di visione. Ma, nel frattempo, il flusso del visuale ha cambiato forma. E lo ha fatto staccandosi e rendendosi sempre più indipendente dall’occhio umano, diventando così per larga parte non visibile. L’immagine digitale, infatti, ha una doppia natura: una grafica, e perciò è fruibile dall’occhio umano, e una matematica, e per questo può essere letta ed elaborata dalla macchina e dai nuovi algoritmi di machine vision.

Dal “paradigma fotografico”, si legge nel libro, siamo passati al “paradigma algoritmico”. La stessa locuzione, machine vision, ci dà la misura della rivoluzione in atto. Ogni teoria dell’immagine, fotografica o meno, elaborata finora, e ogni teoria della fruizione di essa si fondava su quello che sembrava un dato di fatto: l’immagine mette in atto il suo ruolo solo nell’interazione con un essere cosciente e intelligente. È in grado di esplicare il suo influsso sensoriale ed emotivo e di stimolare la produzione di senso solo in quella frazione temporale in cui degli occhi in grado di vederla e di fruirla – cioè di interpretarla semanticamente – si posano su di essa. E finora l’unico soggetto in grado di avere un rapporto attivo con le immagini era ritenuto l’essere umano.

Oggi, invece, ad esso si è aggiunto un altro attore che, sebbene privo di coscienza e di intelligenza, è però capace di una qualche ‘visione’. I dispositivi mediali non sono da considerarsi le semplici estensioni protesiche del soggetto umano, ma agenti a tutti gli effetti, in grado non solo di generare forme nuove, ma anche di ‘vederle’, o quanto meno di interpretarne i contenuti informazionali e di derivarne dei processi operativi con una certa autonomia. Sembra piuttosto evidente che qui stiamo parlando di un’altra cosa rispetto alla teoria dell’inconscio ottico di Benjamin, il quale riconosceva al dispositivo fotografico la capacità di mostrare il mondo secondo una modalità diversa rispetto a quella di cui è capace lo sguardo oculare, grazie alla sua facoltà di catturare dettagli ed elementi non visibili all’operatore al momento dello scatto, ma che dopo esigono comunque un soggetto umano che li tragga fuori dalla loro latenza, li riveli e li riconosca all’interno dell’immagine. Nel caso dell’intelligenza artificiale, invece, il riconoscimento lo opera la macchina stessa. Se l’inconscio ottico è la capacità della macchina di potenziare la visione – che però resta umana -, nel caso dell’intelligenza artificiale è la stessa macchina in grado di ‘vedere’ autonomamente, cioè di processare e interpretare gli input, elaborando informazioni che spesso non condivide con il partner umano e che a quest’ultimo non sono accessibili.

E tuttavia, pur posizionandosi nella dimensione virtuale e restando sotto la soglia della visibilità, tali immagini risultano tutt’altro che sganciate dalla realtà. Esse, al contrario, sono in grado di operare, di guardarci attivamente, di intervenire nella vita di tutti i giorni, cambiando le proprie funzioni dalla semplice rappresentazione e mediazione all’attivazione ed esecuzione di vere e proprie operazioni, possibili grazie alla manipolazione dei nostri stessi dati, tanto da essere per questo definite da Trevor Paglen immagini operative.

L’incessante ricerca di una maggiore automazione si è dunque spinta fino al punto di voler trasformare le macchine stesse da semplici strumenti di trasmissione e riproduzione di informazioni in acuti osservatori e attivi operatori.

La convinzione che siamo solo noi umani i veri spettatori che guardano le immagini è ormai solo una credenza ingenua. Le immagini ci guardano, interagiscono con noi in modo dinamico e partecipativo, esplicano la loro agency. Esse non rappresentano la realtà, ma agiscono in modo attivo su di essa. Queste immagini non sono solo immagini; sono un occhio, uno sguardo che vede, che desidera, che aspira ad essere autonomo e ad entrare in un rapporto simbiotico con il suo interlocutore umano.

Perché questo rapporto simbiotico nasconde delle insidie? È insidioso perché asimmetrico e può diventare davvero mal assortito, come il carro manzoniano che trasporta vasi di coccio insieme a vasi di ferro. Da una parte, infatti, abbiamo un essere organico e storico che, nel rapporto con le immagini, coinvolge diversi aspetti del proprio sé (la sua emotività, i suoi desideri e le sue paure, il bisogno di simbolizzare, sublimare, di travalicare il dato visivo alla ricerca di un’eccedenza in grado di aprire orizzonti di senso), dall’altra abbiamo un freddo sistema computazionale che non conosce emozioni, non soffre paure, fatiche e desideri e lavora instancabilmente senza mostrarsi, senza interruzioni, elaborando, profilando, macinando dati per estrarre informazioni, che si presentano come frutto di un’intelligenza superiore e impersonale, rivendicando un’essenza epistemologica oggettiva e insindacabile. Ma queste non sono che alcune delle criticità. Il libro, da questo punto di vista, fa un’analisi accurata, passando in rassegna le diverse insidie delle immagini-algoritmo, evidenziando i molteplici aspetti di questo cambio di paradigma del visivo, virato verso l’operativo, puntando soprattutto l’attenzione sul milieu socio-economico in cui tale svolta trova applicazione e sugli immani risvolti etico-politici che quel cambio fa presagire e di fatto sta già attuando. Questo modello si sta allontanando per sempre dall’antropocentrismo moderno, riconfigurando le proprie nozioni di spazio, tempo, soggettività in un nuovo modello dove la sovranità dell’ego cartesiano viene soppiantata da una agentività diffusa, ibrida (umana ed extra-umana), interconnessa, simultanea. Come si configurerà il nuovo equilibrio? Chi occuperà quel centro, in futuro? Quali saranno gli attori e quali dinamiche di potere governeranno il nuovo ecosistema mediale e ultraconnesso che sta prendendo vita e che sembra delineare una nuova tappa evolutiva della nostra storia?

Le insidie delle immagini

di Sara Benaglia e Mauro Zanchi

postmedia books 2022

236 pp. 78 ill.

isbn 9788874903412