Testo di Costanza Leonardi —

Cortona On the Move è un festival internazionale di fotografia nato nel 2011 dall’Associazione Culturale ON THE MOVE. Si svolge ogni anno nell’omonima città di Cortona, e ha come obiettivo quello di portare avanti una ricerca sull’evoluzione del linguaggio fotografico contemporaneo esponendo i progetti di alcuni dei principali fotografi del panorama internazionale.

Quest’anno il festival si svolge dal 17 luglio al 2 novembre e, come sempre, per accogliere le mostre sono state scelte numerose zone diffuse in tutto il territorio aretino. Le opere sono dislocate su alcune delle principali strutture architettoniche del borgo toscano rendendo l’esperienza della visita un cammino da percorrere con pazienza dal punto più basso della città, la Stazione C nei pressi della stazione ferroviaria di Camucia-Cortona, al punto più alto, la Fortezza del Grifalco. Il passaggio obbligato per giungere alla Fortezza passa per la Via Crucis realizzata nel 1947 dall’artista cortonese Gino Severini. Percorrendo questa notevole salita con l’intento di arrivare all’ultima sede espositiva l’esperienza artistica del visitatore viene come avvolta da un tono di sacralità.

In Questa quindicesima edizione sono presenti 23 mostre per un totale di 76 artisti nazionali e internazionali, “Come Together” è il tema centrale di quest’anno, il quale vuole esplorare i concetti di rottura e riparazione, cercando di far emergere le possibilità di trasformazione e guarigione a seguito di ferite interiori, fratture sociali e politiche che caratterizzano la nostra realtà.

Il senso che può avere oggi partecipare come artista o osservatore ad eventi di questo genere, come ricorda la direttrice del festival Veronica Nicolardi, sta nella possibilità di aprire una nuova possibilità per prendersi cura del reale e raccontarlo in una modalità di fruizione più lenta e consapevole. Ormai parlare di fotografia e tentare di raccontare la vita attraverso le immagini fotografiche è sempre più complesso, l’eccessivo bombardamento di foto a cui siamo sottoposti quotidianamente rende più difficile selezionare, comprendere i significati meno superficiali delle immagini e lasciarsi attraversare da queste ultime.

Partecipare ad eventi di questo tipo è anche un modo di prendersi cura del proprio sguardo, così da focalizzarlo solo su alcuni volti e alcune storie, permettendo all’immagine di rivelare pienamente la sua forza evocativa originaria. Osservare, nel pieno senso etimologico del termine, ovvero prendendosi cura di ciò che si ha davanti, mettendosi in ascolto delle storie altrui, oggi è un atto difficile: Cortona On The Move, con la sua attenta selezione, ci accompagna in questo tentativo.

Le fratture, le ferite del nostro tempo sono al centro delle mostre che compongono il programma del festival.

Nei tempi attuali riflettere su tutto ciò è interessante perché oggi è diffusa una algofobia, cioè un timore generale per il dolore. Siamo immersi nella società della positività che ha come obiettivo quello di sbarazzarsi di tutto ciò che è negativo. In questa dimensione il dolore non può che essere interpretato come un segno di mancanza da tentare in tutti i modi di arginare a favore dell’ottimizzazione e della produttività. Ma è importante ricordare che, il dolore quando non sovrasta e distrugge bensì trasforma e trasfigura, nel senso di nuova apertura verso il mondo, sembra capace di riconnettere il sofferente ad una nuova realtà, ad una nuova temporalità e ad un nuovo rapporto con il proprio corpo. Infatti, il dolore percepito è sempre fautore di metamorfosi e pone la questione del rapporto che ogni singolo uomo ha con il mondo. Oggi siamo invasi da immagini tragiche, di guerra, violenza e distruzione. la sofferenza spesso la vogliamo osservare e ne vogliamo godere con distacco, ma non accettiamo che il nostro sentire si adegui a questo immaginario e ne esca trasformato. Così nel godimento narcisistico di queste immagini possiamo al massimo provare una compassione patinata, rifiutando di ascoltare il dolore altrui e la nostra personale sofferenza. La possibilità contemporanea di usufruire d’immagini in modo costante e seriale porta con sé il rischio di una perdita d’intensità esperienziale alla quale si aggiunge il rischio della spettacolarizzazione.

In questo festival nei numerosi progetti realizzati intorno alle tematiche della sofferenza, è possibile rintracciare al di là di una soddisfazione voyeuristica e spettacolarizzante da parte dell’osservatore, una funzione differente, ovvero quella di riportare nella società e nell’individuo una comprensione più profonda del proprio soffrire e del proprio essere nel mondo.

Ne è un esempio il progetto di Alfredo Jaar che per Cortona On The Move ha coprodotto, con Photo Elysée, Museo per la Fotografia di Losanna, la mostra Inferno & Paradiso;20 tra i principali fotoreporter di oggi sono stati invitati a selezionare due immagini dal loro archivio: la più straziante e quella che ha suscitato in loro più gioia.

Le fotografie sono proiettate tramite diapositive che alternano, ogni 20 minuti, la foto più straziante a quella che suscita gioia: si crea così un’ installazione immersiva dove ciclicamente l’Inferno si trasforma per diventare Paradiso.

Per farci meglio attraversare da ciò che l’immagine racconta, Alfred Jaar invita lo spettatore ad attendere un minuto di fronte ad ogni fotografia, cercando di contrapporsi così al bombardamento e alla rapidità con cui siamo abituati ad usufruire delle immagini oggi. Spesso infatti si fa riferimento a come attualmente le immagini di sofferenza con il loro costante bombardamento abbiano un effetto anestetizzante, rendendoci immuni a ciò che vediamo: la mostra Inferno e Paradiso cerca di mettere in discussione questa concezione.

All’interno del festival incontriamo numerosi altri progetti legati al tema della sofferenza, foto che mostrano il dolore altrui o lavori che cercano di rielaborare attraverso gli scatti una propria sofferenza personale, provando ad ottenere attraverso l’immagine un effetto taumaturgico e trasformativo.

Molta attenzione è rivolta allo sguardo femminile, difatti sono presenti mote opere realizzate da autrici donne come I Have Done Nothing Wrong di Mika Sperling, L’occhio coloniale di Maaza Magiste, Flowers Drink the River di Pia-Paulina Guilmoth, Maria di Maria Abranches e molte altre.

I Have Done Nothing Wrong – Mika Sperling

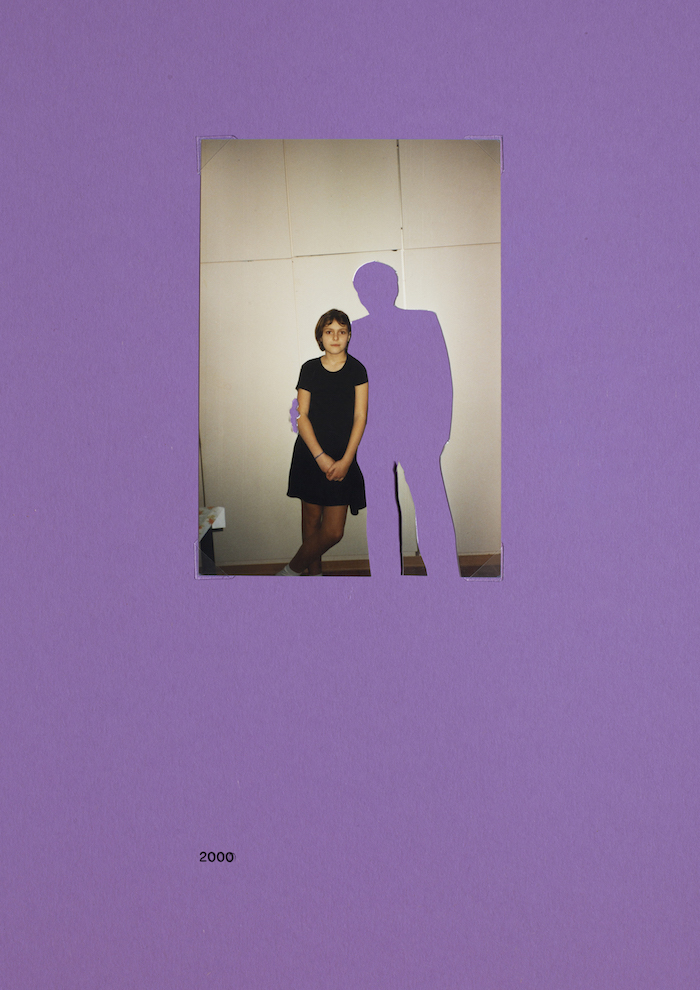

Mika Sperling è una giovane artista nata in Russia che combina fotografia, video-performance, cinema, teatro e installazioni con l’obiettivo di esplorare i traumi delle storie familiari. In questo progetto Sperling realizza una profonda indagine intorno alla dinamica di un abuso familiare commesso dal suo stesso nonno durante l’infanzia dell’artista. L’intento è quello di rielaborare visivamente ed emotivamente questo abuso tenuto nascosto per lungo tempo. Sono tre i nuclei principali che compongono l’opera: inizialmente ci sono fotografie realizzate con sua figlia nel corso del tragitto fisico, ma anche emotivo percorso tra la casa della sua infanzia e la casa del nonno. Successivamente l’artista interviene direttamente sulle fotografie: mette in mostra infatti scatti in cui la figura del nonno è stata tagliata oppure coperta, in questo modo lo spettatore si trova davanti ad una fotografia capovolta, non più visibile e descritta a parole da un’asciutta didascalia. Prendendo il mano alcuni scatti del suo archivio familiare, Sperling attua così un gesto di rivendicazione. Questi sono tutti gesti nati da un desiderio di rivendicazione simbolica per aiutare l’autrice nell’accettazione del suo trauma. L’ultimo di questi gesti è la realizzazione, sotto forma di pièce teatrale, di una conversazione immaginaria, sfogliabile all’interno della mostra, tra Sperling e il suo carnefice ormai defunto.

In quest’opera che unisce passato e presente si mostra quale valore trasformativo possa avere la rielaborazione della propria memoria familiare, aiutando l’autrice a riconciliarsi con sé stessa e ad accettare parzialmente il trauma che ha vissuto.

L’occhio coloniale

Nella memoria storica italiana, c’è un evento che viene molto spesso taciuto, ovvero il passato coloniale. L’occupazione italiana in Africa ha provocato più di 500.000 morti, eppure, quando riflettiamo sul colonialismo italiano, difficilmente ci tornano in mente immagini iconiche, questa evidente assenza è in realtà dovuta ad una rimozione sistematica e al desiderio preciso di non voler vedere. Queste immagini però esistono ancora, e sono conservate all’interno degli archivi. In questa mostra, avvalendosi di tre archivi differenti, Archivio Storico Luce, Archivio Memorie Coloniali-MOXA e l’archivio di Maaza Mengiste si è cercato di esplorare quello che è stato il ruolo della fotografia in questo preciso evento storico. L’archivio Storico Luce fa emergere fotografie che mostrano la conquista dell’Etiopi in tutti i suoi aspetti propagandistici. L’archivio Memorie Coloniali Moxa, conserva le immagini che non sono sopravvissute alla narrazione ufficiale. Infine “l’archivio” della scrittrice etiope-americana Maaza Mengiste, attraverso l’ album fotografico da lei ritrovato riflette sul passato etiope. Tutte queste immagini interrogano il ruolo della fotografia in quella precisa situazione storia, le immagini erano usate come un’arma potente per la glorificazione del regime fascista e come strumento per la costruzione della memoria privata degli stessi coloni.

Maaza Mengiste

Maaza Mengiste è nata in Etiopia e dopo l’inizio della guerra civile è emigrata negli Stati Uniti. E’ una scrittrice che riflette sul passato coloniale italiano in Etiopia, indagando fonti orali, testi storici e analizzando le immagini di archivi pubblici e privati, come gli album fotografici realizzati dai soldati italiani in Etiopia. Queste immagini sono particolari perché cercano di velare la violenza coloniale esaltando i momenti di cameratismo, raccontando l’occupazione in maniera edulcorata.

In questa mostra il visitatore ha la possibilità di sfogliare uno degli album della collezione di Mengiste, qui la banalità del male si mostra negli scatti di un uomo ordinario, sono rappresentanti infatti momenti di vita di un qualunque uomo che colleziona immagini che si alternano in modo grottesco tra le fasi della storia d’amore con la sua compagna, a fotografie di corpi mutilati e “sereni” momenti in compagnia con i compagni d’accampamento.

Queste sono fotografie collezionate direttamente dai soldati, gli scatti intimi e tragici allo stesso tempo avevano per loro il senso di aiutarli nella costruzione del significato della loro esperienza in Africa, per noi sono necessaria testimonianza di una delle fasi più crude della storia italiana.

E’ interessante notare che, in queste fotografie la parola inglese utilizzata per il termine fotografare “to shoot” assume il suo pieno significato: la foto diventa infatti uno strumento simbolico di violenza e, al pari di un fucile, la macchina fotografica mira e colpisce. I corpi diventavano meri oggetti da inquadrare e successivamente mostrare e possedere come cartoline di un tetro viaggio.

Flowers Drink the River — Pia-Paulina Guilmoth

Pia-Paulina Guilmoth è una giovane artista statunitense che vive nella campagna del Maine centrale. Ciò che caratterizza il suo lavoro è il tentativo di manifestare la bellezza come rivolta contro il terrore della realtà circostante, un terrore che può capire l’autrice, la quale ha abbracciato con il suo progetto i primi due anni della sua transizione di genere, una transizione avvenuta in una piccola comunità conservatrice del Maine. L’opera dal titolo Flowers Drink the River è realizzata con tecniche analogiche e una macchina fotografica di grande formato. L’artista va alla ricerca di una presenza quasi magica nel suo quotidiano, il quale si svolge tra la natura della sua terra fatta di fiumi, campi e foreste. Le immagini che ne ricava da queste esperienze misteriose sono evanescenti, si evidenziano piccoli dettagli della natura che vengono trasfigurati in affascinanti spettri luminosi. Aggirandosi per i vari angoli dello spazio espositivo si possono incontrale anonimi foto di corpi intrecciati avvolti dal fango, animali notturni e insetti che si uniscono alle piante.

Il flash delle foto in bianco e nero e la luce della luna avvolgono le piante, gli animali e le persone spezzando i confini e rendendoli un’unica confusa materia. La ricerca del proprio riconoscimento e della essenza personale dell’artista si unisce ad una ricerca essenziale dell’ambiente circostante che si risolve nella scoperta di una dimensione magica ormai abbandonata dalla concezione del vivere quotidiano. Le fotografie di Guilmoth si costruiscono nel tempo in collaborazione con la natura stessa. L’artista inscena delle piccole sculture fatte di fiori e ragnatele, le quali rimandano in parte a simboli sessuali e peccaminosi, prima di scattare la fotografa attende che l’acqua, il vento e qualche insetto interagiscano con loro in modi inaspettati. Guilmoth utilizza la fotografia per costruire mondi più sicuri in cui rifugiarsi e mimetizzarsi, cercando una conciliazione tra l’esterno e il suo mondo interiore.

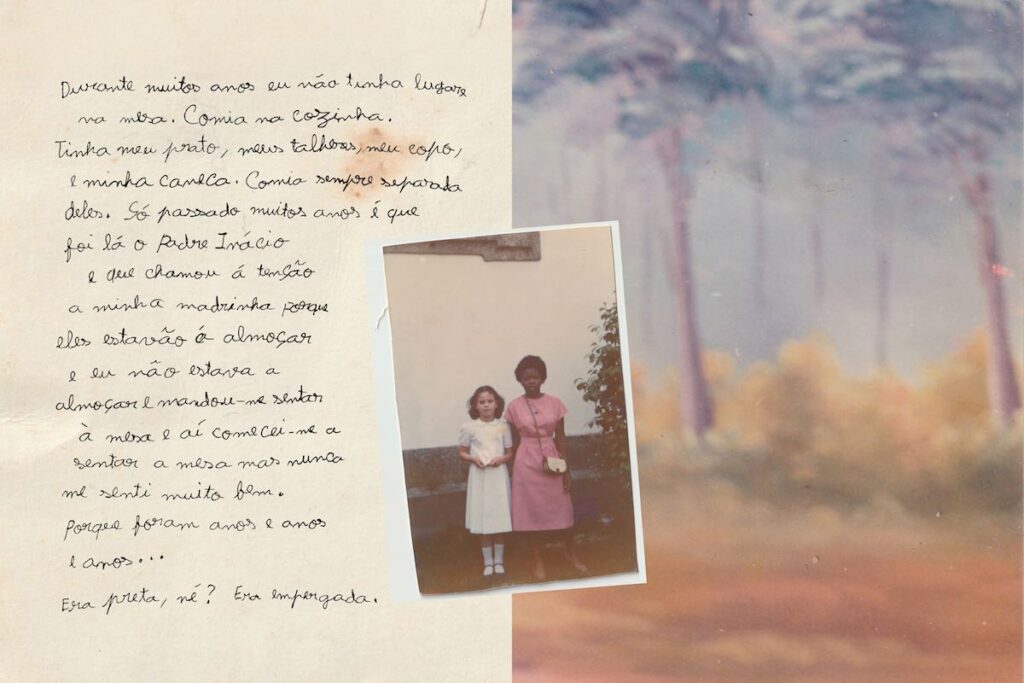

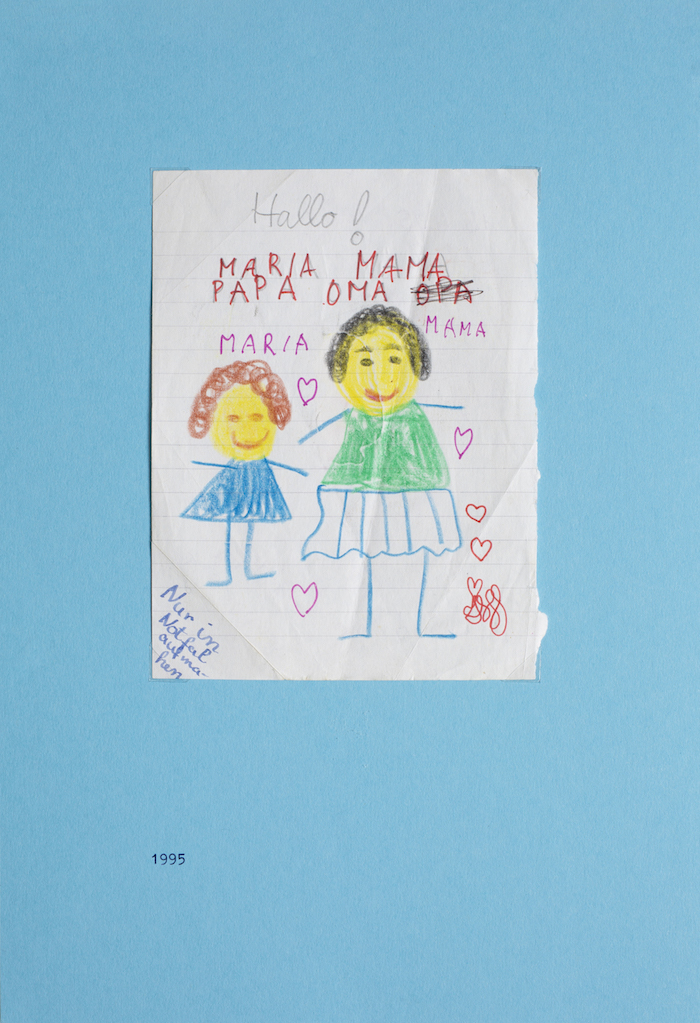

Maria – Maria Abranches

Maria racconta la storia di una donna angolana, Ana Maria Jeremia, che all’età di soli nove anni è stata costretta a lasciare la sua terra per il Portogallo. E’ stata portata nella città di Coimbra da una famiglia del posto, che in seguitò si scoprì riuscì a falsificare la firma dei genitori autorizzandone la partenza. Maria è stata una vittima della tratta degli esseri umani, non ha mai ricevuto l’istruzione che gli fu promessa dalla famiglia portoghese, ma ha trascorso e ancora oggi trascorre la sua vita pulendo le case dei suoi datori di lavoro. Solo dopo molti anni Maria è riuscita a comprarsi una casa in periferia, a Rio de Mouro, da qui tutt’ora parte ogni giorno per lavorare nelle case del centro città. Nel tempo è riuscita ad imparare a leggere grazie ai diversi bambini dei signori per cui lavorava, ma come lei stessa racconta la sua vita è passata facendo le pulizie.

Il progetto Maria, realizzato con collage, foto d’archivio e ritratti personali, cerca di ritrovare l’identità e parte dei ricordi di una donna che è stata vittima di razzismo e di una serie di disuguaglianze strutturali che caratterizzano ancora la società portoghese.

Questa è anche un opera da considerare come un omaggio alle numerose storie di vita messe a tacere, a donne che non hanno visto riconosciuta la propria voce a causa del prevalere delle narrazione dominanti, ovvero la classe media, che si basa anche sul lavoro di personalità più invisibili come Ana Maria per mantenere il proprio benessere.

E’ interessante notare come in questi scatti realizzati con colori ad alto contrasto si alternino ritratti esausti della donna a fotografie di nature morte che hanno per oggetto gli utensili usati da Ana Maria per la pulizia delle case. Lo sguardo della fotografa è in grado di raccontare una donna resa inerme dalla fatica, quasi inanimata, mentre invece gli oggetti, come per esempio il panno da lavoro, vengono trasfigurati e quasi resi degli enti animati, animati dalla stessa vivacità della donna.

Una vivacità risucchiata dagli strumenti da lavoro con cui Ana Maria ha condiviso tutta la sua vita.

Info e biglietti a questo link >>