A questa domanda prova a rispondere la mostra Chi entra e chi esce – A Tribute Exhibition to a Disappearing Building, allestita all’interno di uno spazio situato al centro di Roma, dismesso da circa tre decenni di cui si era persa memoria.

Un progetto visionario e coraggioso, pensato e realizzato in poco più di tre mesi, da Simon Würsten Marin e dalla Biblioteca Hertziana – Max Planck Institute for Art History, che attraverso le opere di oltre 20 artisti vuole “riattivare” la memoria di uno spazio che ha attraversato nel tempo metamorfosi, rinascite e oblìo, prima che la nuova ristrutturazione ne cancelli definitivamente le tracce.

Situato lungo la Via Gregoriana, alle pendici del Pincio, lo spazio nasce tra il 1909 e il 1911 come sede della galleria d’arte di Ludovico Spiridon, collezionista e mercante d’arte, poi abbandonato diventa negli anni ’30 sala da ballo, chiuso dopo la guerra rimane inutilizzato fino agli anni ’70 quando viene trasformato in discoteca, La Cage aux folles, locale notturno protagonista della vita notturna romana. Abbandonato nuovamente, forse in seguito ad un incendio, oggi è affidato alla Fondazione Max Planck che ne curerà il progetto di recupero e riutilizzo come nuova sede dell’archivio fotografico della Biblioteca Hertziana.

“Una rovina contemporanea”, l’ha definito Simon Würsten Marin, che attraverso una mostra collettiva si riappropria, seppur temporaneamente, della sua funzione originaria e offre l’occasione per stimolare i visitatori a riflettere attraverso le opere degli artisti chiamati a realizzarle.

“Per questo progetto molto speciale”, spiega ancora il curatore, “ho scelto artisti il cui lavoro non solo dialoga visivamente con lo spazio, ma risuona anche con la sua storia e con le sfide culturali legate alla trasformazione dell’edificio…”

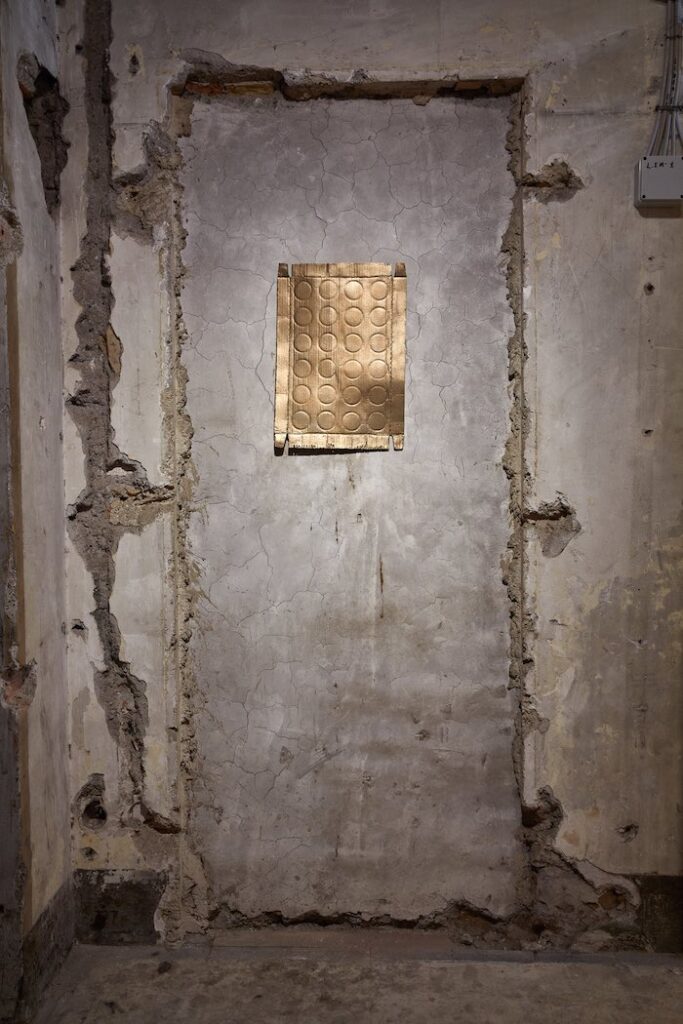

L’atmosfera è estremamente suggestiva, in maniera del tutto inaspettata le mura fatiscenti sembrano vibrare ancora delle energie, degli incontri umani, delle storie che si sono succedute al suo interno. Si percepisce come l’abbandono non sia stato un periodo buio, inutile, ma una fase nella storia stratificata di questo luogo. Sui muri scrostati, qui è là si affacciano labili tracce degli stucchi degli anni ’30, le strutture murarie riportano la mente ai corridoi, alla balconata dell’orchestra, le piastrelle ancora in loco suggeriscono i locali adibiti ai servizi.

Il percorso si snoda in piena libertà, le scale, le nicchie, le stanze supportano le opere che si fondono completamente con la struttura, ogni opera diventa una sosta di riflessione su memoria, caducità, incontro, vulnerabilità, decadimento, su cui ogni artista con la specificità del proprio mezzo espressivo, ha lavorato.

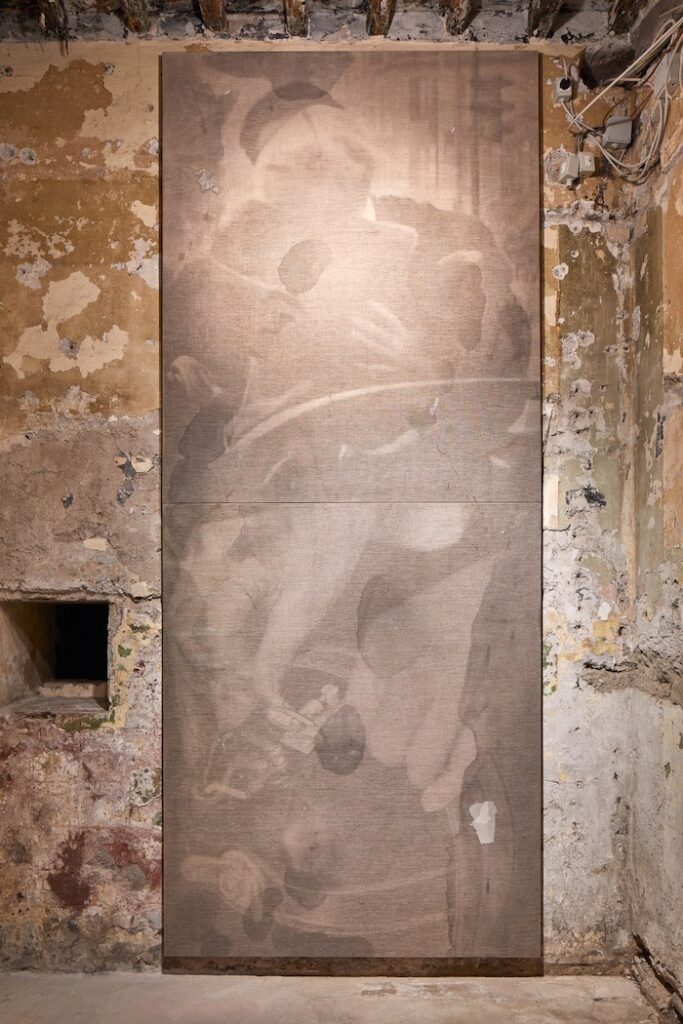

Prem Sahib (1982) gioca con l’ingresso e la scala d’accesso, dove una luce rossa intensa avvolge e catapulta in un’altra dimensione temporale, richiamando la natura del locale e gli incontri clandestini che vi si svolgevano (Man Dog,2020). Aurèlien Poiter (1992) utilizza materiali abbandonati in cantieri dismessi per composizioni sospese che richiamano il senso di precarietà. Tarik Kiswanson (1986) lavora sull’esilio e lo sradicamento, radiografando un abito tradizionale palestinese della madre sovrapposto ad una sua felpa, una metafora della memoria e della trasmissione del patrimonio culturale. Jesse Darling (1981) chiude in una teca fiori veri, non una natura morta ma una immagine viva che nel tempo deperisce, un riferimento alle prossime demolizioni degli spazi di Via Gregoriana. Eva Fàbregas (1988) con materiali morbidi e malleabili realizza Exudates (2024), una installazione realizzata in situ che sembra emergere dalle architetture, espandersi, quasi a voler prendere possesso dello spazio, come fosse la memoria dell’edificio che vuole risorgere dalle ferite del tempo.

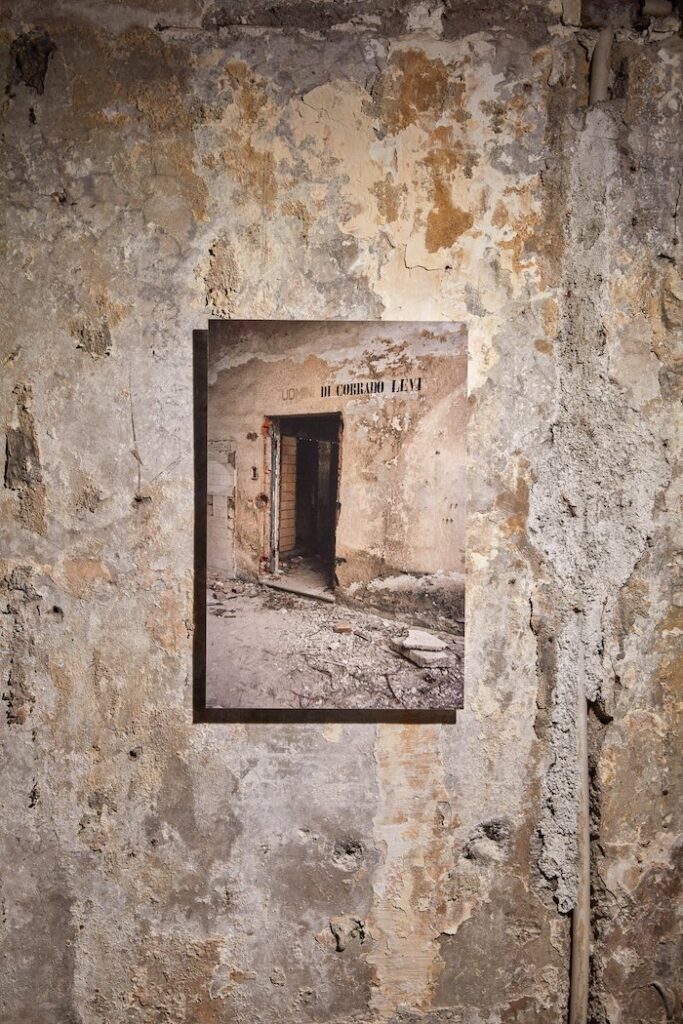

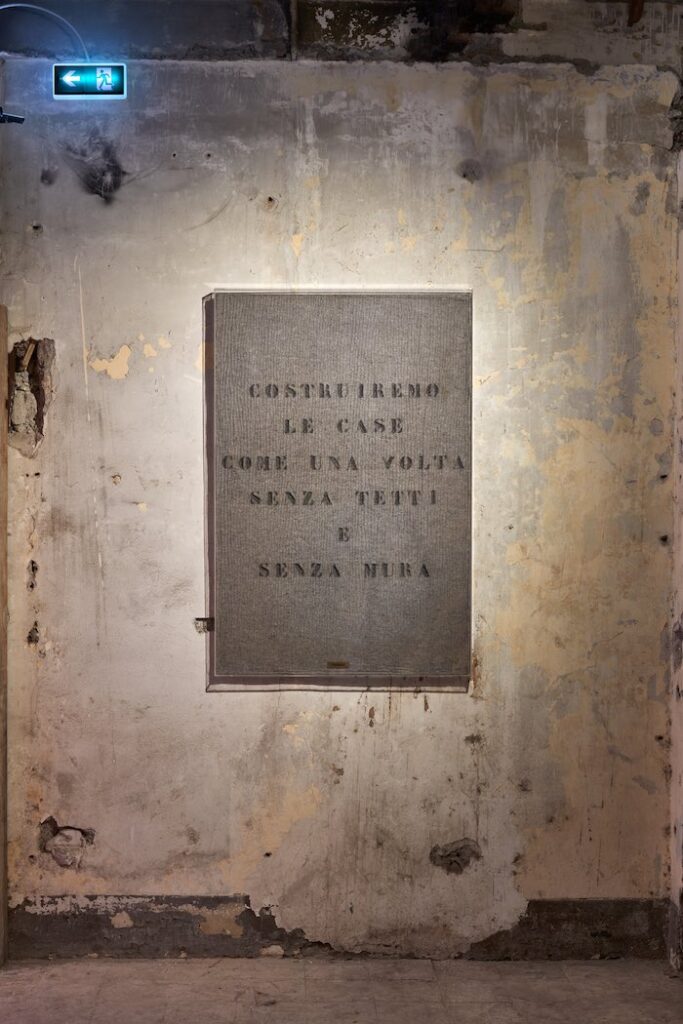

Accanto a giovani artisti, opere di figure chiave quali Louis Bourgeois (1911), con una piccola scultura in bronzo (Femme, 1970) in cui fonde in un’unica forma elementi maschili e femminili, l’edizione fotografica dell’intervento site specific di Corrado Levi (1936) in uno spazio abbandonato milanese, Uomini di Corrado Levi (1985), posto in parallelo con lo spazio romano, Vincenzo Agnetti (1926) con l’opera che ha ispirato il titolo della mostra, Chi entra esce, (1971) e Chi esce entra (1971), pannelli in feltro colorato e stampato che nel gioco di affermazioni contraddittorie qui richiamano alla mente un flusso continuo di persone, cambiamenti, trasformazioni.

La mostra rimarrà aperta fino al 9 novembre 2025, la sua chiusura coinciderà con la pubblicazione del catalogo che attraverso gli studi di Margherita Fratarcangeli raccoglierà ricordi, documenti e fotografie preservando e tramandando la storia e la memoria di questo luogo singolare.

Cover: Eva Fàbregas, Exudates, 2024–in corso. Veduta della mostra, Chi esce entra, Via Gregoriana 9, Roma 2025. Crediti: Enrico Fontolan, Bibliotheca Hertziana – Istituto Max Planck per la storia dell’arte