Nato nel 2022 da un’iniziativa del Parco Fluviale Gesso e Stura, Connecting Worlds è un evento nel quale il linguaggio dell’arte contemporanea si intreccia con quello della scienza, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza ecologica, stimolare una partecipazione attiva e promuovere scenari condivisi di sostenibilità. Si distingue da altri progetti ‘relazionali’ per un forte legame con il territorio e prende forma nello spazio pubblico, a diretto contatto con le persone.

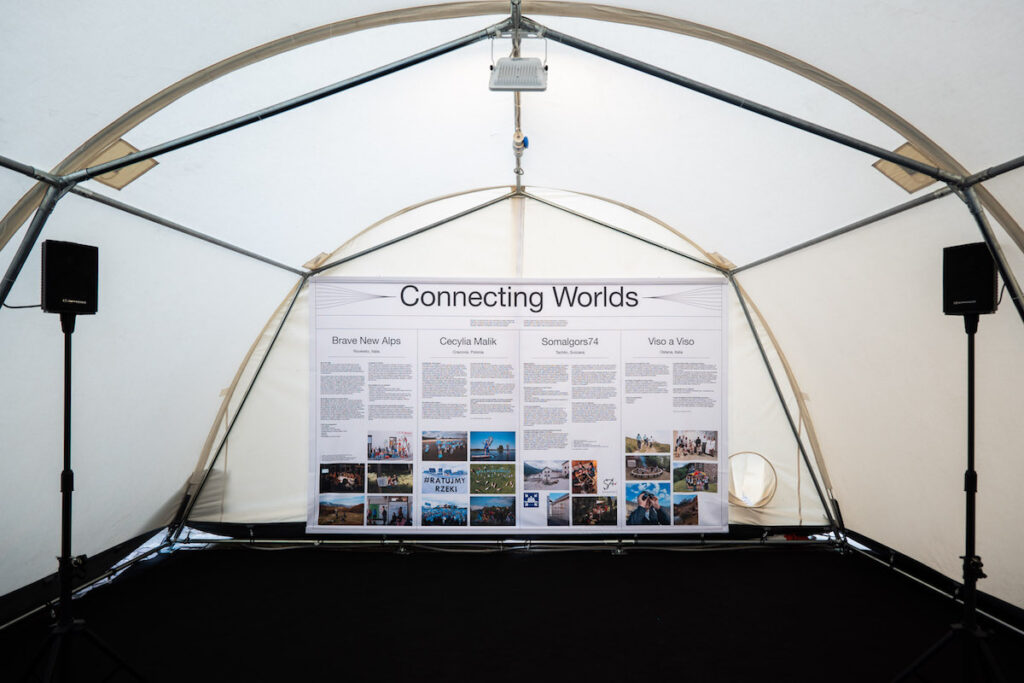

Nelle giornate d’inizio ottobre, Connecting Worlds è stato accolto all’interno della tenda Ferrino 1870, ideata da Anna Ferrino e progettata dal designer Moreno Ferrari. Curato da Andrea Lerda, l’edizione l’edizione 2025 ha ospitato i progetti e le opere di Ludwig Berger, Sibylle Duboc, Micaela Piñero, Laura Pugno, insieme ai contributi delle ricercatrici di Eurach Research di Bolzano, invitandoci a riconoscerci come alleati nel riequilibrio delle relazioni con il mondo naturale.

Abbiamo chiesto al curatore di ‘tirare le fila’ dell’edizione di quest’anno, indagando scelte e motivazioni sia per quanto riguarda il tema che e il suo significato. In parallelo a Connecting Worlds, si è svolta anche l’edizione 2025 di Living Room, la residenza che porta ogni anno quattro artisti a compiere un’esperienza di esplorazione sul territorio cuneese. Quest’anno gli artisti invitati erano: Ruth Beraha, Laura Pugno, Micol Roubini ed Eugenio Tibaldi. Qui alcune considerazione degli artisti LINK.

I due progetti erano uniti sotto un unico titolo: Back to People

Segue l’intervista con il curatore Andrea Lerda —

Elena Bordignon: Da molte edizioni curi il doppio appuntamento che vede due progetti speculari e con molte affinità: Living Room e Connecting Worlds. Quest’anno li hai legati sotto un unico e coinvolgente titolo, Back to People. Mi racconti perché hai scelto questo titolo e il significato che gli hai dato?

Andrea Lerda: Viviamo un tempo di grandi complessità, le cui cause hanno come comune denominatore la specie umana, responsabile di generare situazioni di disequilibrio che contaminano ogni aspetto dell’esistenza. Emergenza bellica, crisi climatica e disumanizzazione crescente, riscrivono – in modo più o meno evidente – il nostro modo di vivere.

Back to People è nato per rimettere al centro delle narrazioni pubbliche il ruolo che le persone, insieme, possono esercitare per cambiare lo stato di fatto delle cose.

L’attivismo di giovani che in tutto il mondo lottano per sensibilizzare la politica e l’opinione collettiva sulle sfide ecologiche, e la recente spinta a manifestare per denunciare le atrocità di cui è vittima il popolo palestinese, sono la testimonianza positiva che riunendoci in difesa di valori come la giustizia e la pace, possiamo ritrovarci come società morale.

L’edizione 2025 di Living Room e di Connecting Worlds parte da questa consapevolezza. Le narrazioni dei due progetti evidenziano come i singoli diventano comunità solo se agiscono insieme, e raggiungono il bene collettivo solo per mezzo dell’impegno e della consapevolezza individuale. Oltre l’iperconnessione che le tecnologie oggi ci offrono, artiste e artisti si sono confrontati con la necessità di rimettere al centro della riflessione il potere autentico del rapporto interpersonale. Oltre la seduzione delle community digitali, Back to People parla di comunità umane che, attraverso le grandi problematiche contemporanee, trovano il modo per riscrivere i paradigmi culturali, economici, sociali e ambientali.

In dialogo con le opere di natura prettamente artistica, Connecting Worlds 2025 propone una serie di esperienze di comunità nelle quali le persone, riunite in modi svariati (cooperative, associazioni, collettivi artistici) hanno già dato vita a modi alternativi di vivere, di organizzarsi in quanto società e di interpretare i valori per un’esistenza etica e sostenibile: Somalgors74, Tschlin in Engadina, Brave New Alps a Rovereto, Cecylia Malik e il suo progetto River Sisters a Cracovia e, infine, la Cooperativa di Comunità Viso a Viso di Ostana, in provincia di Cuneo.

EB: Uno degli aspetti fondamentali, e che ha sempre caratterizzato la residenza Living Room, è la relazioni che gli artisti hanno con il territorio di Cuneo e le zone limitrofe. Se all’inizio erano basilari le relazioni che intessevano gli artisti – con collezionisti, architetti o artigiani – da alcuni anni sono decisive anche le connessione che si stabiliscono con i luoghi, in particolare quelli a stretto contatto con la natura. Mi racconti questa evoluzione della residenza, da un ambito più strettamente cittadino a più allargato e inclusivo?

AL: Hai ragione, Living Room è nata come residenza che indaga la relazione. Il dialogo con le persone, con i luoghi e con la specificità dei contesti ha sempre guidato l’identità del progetto.

Andare oltre uno spazio circoscritto, invitando le artiste e gli artisti a confrontarsi con una dimensione più ampia, credo che sia la diretta conseguenza di una chiamata globale a mettersi in contatto con le complessità, ad allargare lo sguardo, a individuare stimoli, a riconoscere elementi di innovazione racchiusi all’interno delle geografie naturali, umane e altre dall’umano che circondano il capoluogo cuneese. Nelle ultime due edizioni si è ulteriormente rafforzato il lavoro sui territori montani, il coinvolgimento delle comunità locali e la collaborazione con realtà pubbliche e private che operano al loro interno. Proiettare la residenza fuori dalla città è il tentativo di dare voce a punti di vista non urbano centrici, di lavorare in maniera concreta sulla connessione metro montana che caratterizza molti territori dell’Arco Alpino. È l’occasione per sottolineare la centralità dei contesti cosiddetti “periferici”, di fare emergere ciò che è nascosto, di indagare paradigmi differenti, di potenziare i messaggi e le narrazioni dell’arte. Living Room è una residenza capace di mutare, anche in relazione agli eventi del presente. Scopriremo presto come prenderà forma l’edizione 2026.

EB: Nella scelta degli artisti coinvolti in Living Room – Ruth Beraha, Laura Pugno, Micol Roubini ed Eugenio Tibaldi – hai seguito un particolare criterio, anche in relazione al tema?

AL: La scelta è ricaduta su artistə la cui ricerca ha come ambiti d’indagine quelli antropologico, ambientale e sociale, con un’attenzione particolare per la pregressa esperienza nella produzione di opere mediante ricerche contestuali, metodologie relazionali o comunitarie.

EB: Gli interventi degli artisti residenti del progetto Living Room, invece, quest’anno espongono in luoghi molto significativi di Cuneo: Museo Diocesano, Conservatorio G.F. Ghedini, Chiostro del Complesso monumentale di San Francesco e Teatro Toselli. A grandi linee, come si sono relazionati i quattro artisti in questi spazi?

AL: Il processo di dialogo con luoghi istituzionali o storici della città è iniziato nel 2024, grazie a una bella sinergia con la città. Le opere che artiste e artisti hanno prodotto in seguito alle residenze sono state immaginate a partire dalla specificità di ogni singola location. Micol Roubini – la cui pratica è spesso incentrata sulla dimensione filmica e video – ha ideato un lavoro per il Teatro Toselli, concepito per mettere lo spettatore al centro di un’esperienza di immagini e suoni, tra palco e platea. Laura Pugno ha lavorato nel Chiostro del Complesso di San Francesco, dove la sua opera, incentrata, tra l’altro, sul tema della condivisione del cibo, ha trovato una perfetta connessione con l’identità di questo straordinario luogo. Ruth Beraha ha interagito con la natura musicale del Conservatorio G.F. Ghedini per contrapposizione. Fuffy (stuck in the middle with you) formalmente silenziosa e immersa in una sala priva di ogni rumore, è in realtà una presenza provocatoria, pronta a far sentire il proprio grido. Infine, Eugenio Tibaldi, che si è relazionato con le sale del Museo Diocesano.

EB: Per quanto riguarda Connecting Worlds, questo progetto vede una connessione tra l’arte contemporanea e la ricerca scientifica. Mi racconti come si è sviluppata la narrazione di questa edizione e quale apporto scientifico hai immaginato?

AL: Il binomio arte-scienza, ovvero il racconto di contenuti complessi attraverso un doppio approccio, artistico e tecnico-scientifico, rappresenta da sempre un tratto distintivo della mia pratica curatoriale. Nel voler mettere al centro il fine – dunque, la possibilità di trasferire nozioni e messaggi che riescano effettivamente a stimolare un cambiamento – ritengo l’ibridazione del messaggio in chiave multidisciplinare possa costituire il mezzo adatto per interagire con i pubblici.

Connecting Worlds nasce come progetto con un obiettivo molto specifico: sensibilizzare la comunità – e in modo particolare i giovani – sull’emergenza climatica. Penso che l’arte, di per sé, potrebbe non essere sufficiente per assolvere, in modo puntuale, a questa sfida.

Coinvolgere il mondo della ricerca offre infatti, a mio avviso, la possibilità di percepire con maggiore senso di realtà i temi, le sfide e le opportunità di un argomento tanto complesso. In effetti, vorrei evitare di “artisticizzare” un problema estremamente serio, che deve invece essere affrontato senza rischi di “estetizzazione”.

Questa edizione ha Connecting Worlds ha visto la partecipazione di tre ricercatrici di Eurach Research – Center for Advanced Studies di Bolzano: Giulia Isetti, Elisa Piras e Jenny Ufer. I loro contributi sono stati pensati per esplorare i temi affrontati dalle opere, attraverso un approccio di carattere scientifico-divulgativo.

La scelta del linguaggio rappresenta infatti un punto cruciale per poter permettere al progetto di essere il più possibile accessibile in tutta la sua interezza, oltre i tecnicismi eccessivi.

Così, le indagini proposte dalle opere – la fusione dei ghiacciai alpini, l’impatto patogeno del Bostrico Tipografo sui boschi alpini, l’inquinamento atmosferico – sono diventate il punto di partenza per approfondimenti sull’industria del turismo invernale, sulle nuova dinamiche ecosistemiche e boschive causate dai cambiamenti climatici antropogenici e sul concetto di fragilità. Al tempo stesso, in linea con la natura di Connecting Worlds, le installazioni di Ludwig Berger e di Micaela Piñero, incentrate su concetti di riconnessione, risonanza e rigenerazione, hanno ispirato racconti sulla vita simbiotica, sulla convivenza interspecie e sulla cura.

EB: Una delle particolarità di Connecting Worlds è quella di mettere a confronto, arte, dati scientifici e studi, in uno spazio espositivo molto particolare: la tenda Ferrino 1870, ideata da Anna Ferrino e progettata dal designer Moreno Ferrari. Perché questa scelta?

AL: Nelle prime due edizioni, Connecting Worlds ha preso forma all’interno di tende della protezione civile; dal 2024, il progetto è invece presentato all’interno della tenda Ferrino 1870. L’azienda piemontese, oggi diretta da Anna Ferrino, rimane il nostro partner più importante per quanto riguarda realizzazione formale del progetto. Il contenitore, presentato per la prima volta nel 2007 in occasione di Pitti Immagine Uomo a Firenze assieme alle “capsule d’amore”, è nato con la volontà di reinterpretare oggetti iconici del brand per proporre un concerto di immersione simbiotica.

Un dispositivo dal forte valore simbolico che, alla luce della crisi climatica in corso, vede aggiornate le proprie simbologie. Se da un lato può essere interpretato come una casa viaggiante, un oggetto in grado di ospitare e di riparare degli eventi meteorologici, esempio di un modo di vivere semplice e a diretto contatto con la natura, la tenda è oggi è sempre più frequentemente anche un simbolo di emergenza, il luogo della permanenza temporanea in seguito a eventi catastrofici e figura ricorrente nelle immagini che testimoniano il sempre crescente fenomeno di migrazione delle popolazioni a causa del surriscaldamento globale.