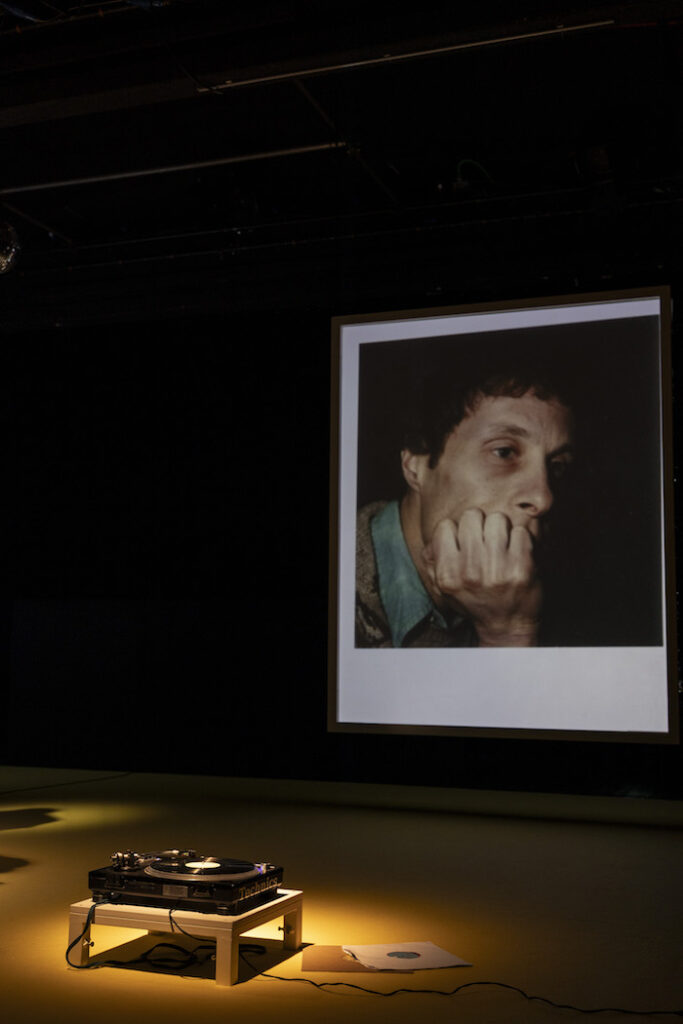

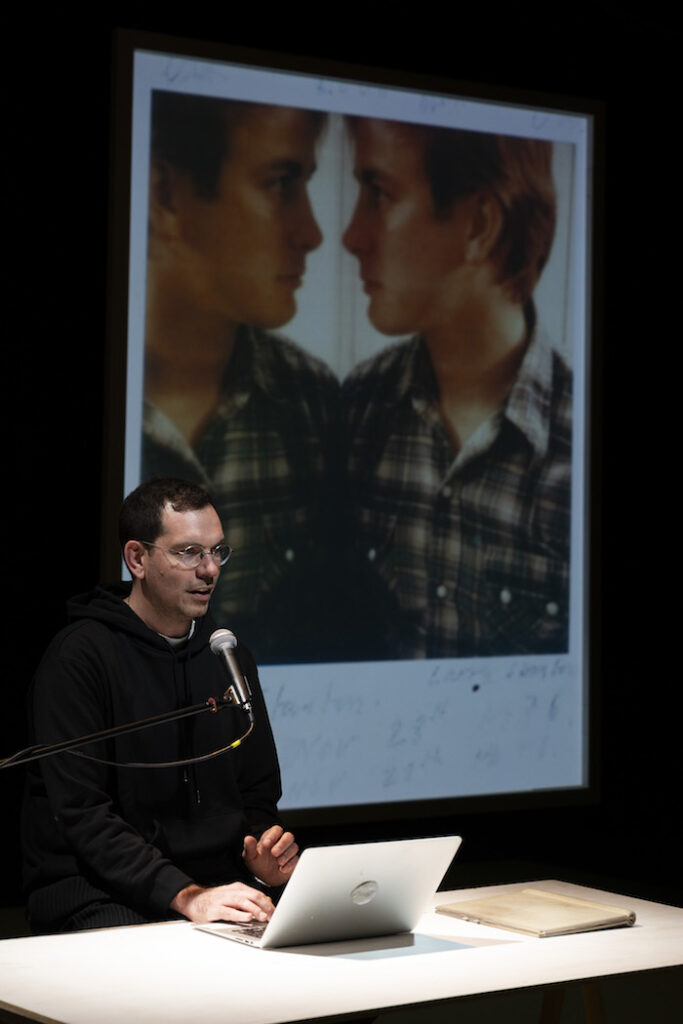

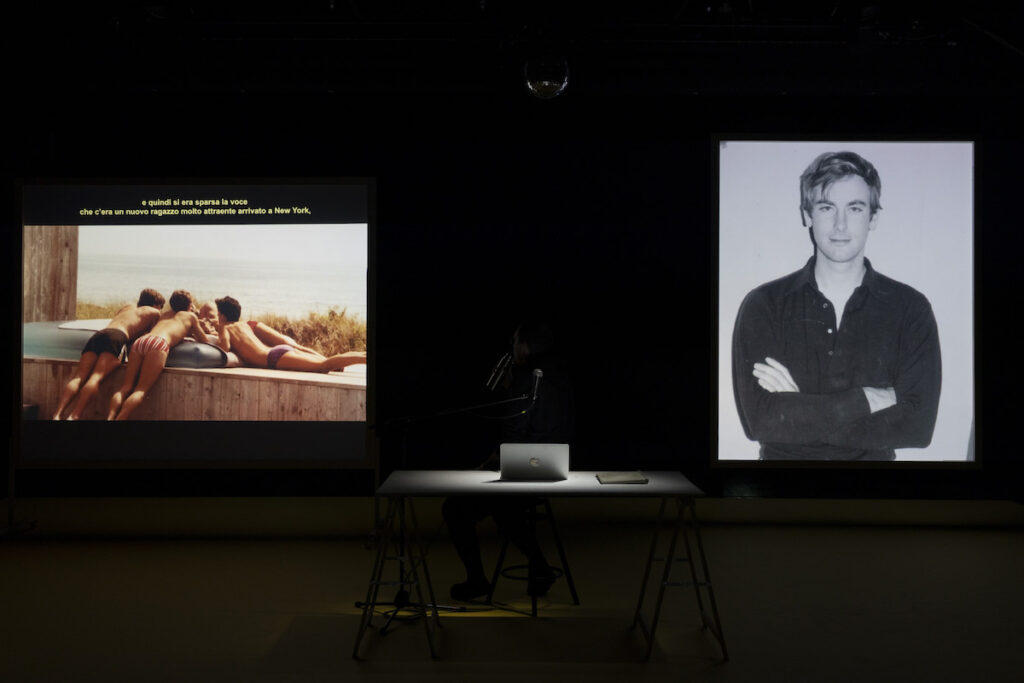

Attraverso un archivio di materiali in gran parte inediti, il regista e scenografo Fabio Cherstich ricostruisce le esistenze di tre artisti underground – Patrick Angus, Larry Stanton e Darrell Ellis – uomini che hanno trovato nell’arte uno spazio di espressione e resistenza, ma che sono stati travolti dall’epidemia di AIDS e dall’invisibilità sociale. Un atto di riscoperta e testimonianza che intreccia documenti d’epoca, interviste, immagini e materiali audiovisivi in una riflessione sulla memoria collettiva, sulla relazione tra arte e identità, sul diritto alla visibilità e alla rappresentazione, sulle disuguaglianze sociali e sessuali.

Seguono alcune domande a Fabio Cherstich —

Elena Bordignon: Una domanda a bruciapelo, per entrare a gamba tesa in un’atmosfera lontana nel tempo, ma vicinissima come tematiche e umanità: cosa ti lega alla scena queer newyorchese degli anni ottanta?

Fabio Cherstich: Il legame è più emotivo che biografico. Non ho vissuto quella stagione, ma l’ho attraversata attraverso immagini, film, archivi e testimonianze. È come se quella New York queer e underground fosse rimasta un paesaggio mitologico: un luogo di libertà e di tragedia, di amicizie, arte e perdita. Negli anni ho cominciato a cercare i volti dietro i miti, e mi sono accorto che molti di loro non avevano più voce. A Visual Diary nasce così: come un tentativo di restituire presenza e umanità a una generazione cancellata dall’aids, che ha reinventato il linguaggio visivo e performativo dell’arte contemporanea partendo dai margini, dall’intimità, dalla vulnerabilità.

Presentarlo poi a La MaMa di New York, proprio nel cuore dell’East Village, ha avuto per me un valore fortissimo: è stato come riportare quelle storie nel luogo da cui erano partite, davanti a un pubblico che in parte le aveva vissute e che ancora ne custodisce la memoria. È stato un gesto di restituzione verso una comunità che, pur segnata dalla perdita, ha saputo sopravvivere e continuare a creare.

EB: Patrick Angus, Larry Stanton e Darrell Ellis, tre artisti dalle vite parallele, dalle esistenze affini e dalla stessa triste sorte. A livello artistico, come li hai intrecciati? Cosa ti ha affascinato del loro lavoro?

FC: Li ho scelti perché, pur essendo diversissimi per linguaggio, condividono una stessa urgenza: quella di ritrarre la vita quotidiana e la comunità queer come gesto d’amore e di resistenza. Angus mette in scena la solitudine e il desiderio nei teatri off e nei club di Times Square; Stanton fissa i volti degli amici, degli amanti, dei passanti con una dolcezza quasi diaristica; Ellis rielabora le fotografie del padre — morto prima che lui nascesse — trasformandole in una meditazione sul corpo e sull’assenza.

Le loro opere, messe in relazione, diventano una polifonia: tre voci che parlano della rappresentazione del sé e della memoria, ma anche del modo in cui l’immagine può farsi corpo e sopravvivenza.

Li ho intrecciati come si intrecciano tre linee melodiche: in contrappunto. Ognuno completa e rispecchia gli altri, e insieme formano un racconto corale sulla vulnerabilità e sulla forza dell’espressione artistica.

EB: Nell’appuntamento in Triennale, A Visual Diary, ripercorri la vita dei tre artisti underground attraverso documenti d’epoca, interviste, immagini e materiali audiovisivi. Ma al di là delle testimonianze materiali, mi interessa quanto ti sei ritrovato nelle tue scoperte su di loro? Quante affinità hai trovato tra la tua e la loro esistenza?

FC: Molto. Non per analogia biografica, ma per sintonie interiori. Nel loro modo di guardare gli altri ho riconosciuto il mio modo di costruire una scena: con attenzione alla fragilità, con un rispetto per l’emotività e per i dettagli.

Studiando i loro archivi, ho sentito che ciò che cercavano era una forma di permanenza — un modo per non sparire del tutto. Anche nel mio lavoro cerco di creare spazi di memoria viva, non monumentale.

C’è poi una forte risonanza emotiva: la sensazione che il gesto artistico possa ancora trasformare il ricordo in presenza, la perdita in linguaggio. A New York, durante le serate alla MaMa, questo è accaduto in modo palpabile: molte persone del pubblico avevano conosciuto quegli artisti, o ne portavano ancora le tracce. Il dialogo fra passato e presente è diventato quasi fisico.

EB: Perché ritieni importante raccontare queste storie esistenziali e artistiche?

FC: Perché la memoria non è solo un esercizio storico: è una forma di cura. Raccontare queste vite significa riattivare un’eredità che continua a parlarci, soprattutto oggi, in un momento in cui le fragilità e le biografie personali vengono spesso ridotte o semplificate.

Questi artisti non erano “maledetti”: erano lucidi, ironici, capaci di osservare il mondo con una sincerità disarmante. La loro scomparsa precoce ci interroga sul rapporto tra arte e vita, tra visibilità e cancellazione.

Visual Diary vuole restituire a queste biografie la dignità di un presente — farle esistere ancora, non come commemorazione ma come presenza scenica. Credo che il teatro e le immagini possano essere una forma di resistenza poetica, un modo per dire che la memoria è un atto politico, ma anche profondamente umano.

A Visual Diary – A Journey into the 1980s New York Queer Art Scene

Fabio Cherstich

15 – 16 ottobre 2025

Durata: 70′

Triennale di Milano

Cover: Foto foto di Clara Vannucci