Mauro Zanchi + Sara Benaglia: Secondo Vilém Flusser, il significato delle immagini si trova sulla superficie: per non cogliere solo qualcosa di superficiale e per toccare livelli più profondi, ovvero ricostruire le dimensioni sottoposte all’astrazione, è necessario far vagare il nostro sguardo a tentoni sulla superficie, attraverso uno scanning che segue un percorso più complesso, per cogliere anche relazioni temporali. Alla luce di questa premessa, è interessante leggere il tuo gesto che graffia la superficie delle fotografie. Cosa entra nell’ampolla?

Silvia Bigi: In verità sono sempre stata poco attenta alla superficie. È la prima volta che il gesto si antepone – nella mia pratica – a un pensiero. Nella serie From dust you came (and to dust you shall return) protagonista è appunto il gesto che dopo aver attraversato lo spazio della rappresentazione, dopo aver compiuto cioè la sua traiettoria, si fa messaggio. In effetti mi ritrovo nell’affermazione di Flusser, perché credo di aver conosciuto davvero il mio archivio fotografico famigliare solo cancellandolo. Non solo la cancellazione fa emergere la presenza, l’emanazione stessa del soggetto in forme altrimenti impossibili da cogliere, ma anche il tempo intrinseco al gesto, quel grattare minuziosamente parti dell’immagine, mi pone in una dimensione di contemplazione profonda. Mi accorgo ad esempio di dettagli che non avevo mai colto. E ironico, li rilevo poco prima che essi scompaiano per sempre. Il graffio ricorda che la superficie è superficie, che sotto c’è la carta, che la materia è vivente. Ovviamente la mia azione si inscrive in una lunga tradizione. Ciò che trovo enigmatico, tuttavia, è come i soggetti risultino ancora più riconoscibili una volta cancellati dall’immagine. E allora è inevitabile domandarsi: perché carichiamo le figure impresse nelle fotografie di una tale responsabilità? Forse la loro prova di esistenza è semplicemente nella forma che essi occupavano nello spazio, o nel colore che la luce irradiava in quel preciso istante sui vestiti e sulla pelle. Grattando via la superficie delle fotografie mi accorgo del legame profondo che unisce la mia memoria personale a quella collettiva. Non smette cioè di essere memoria, ma assume una nuova forma. Certamente c’è una duplicità intrinseca al gesto del graffiare: da un lato il bisogno di vedere cosa c’è sotto la superficie, dall’altro il desiderio di preservare il residuo ottenuto in una forma conservativa. Dal momento che ossessivamente scongiuriamo la morte lasciando tracce del nostro passaggio, il pensiero che quelle stesse tracce in fondo non siano altro che polvere colorata, incredibilmente simile a un pigmento, è qualcosa che trovo catartico e poetico allo stesso tempo.

MZ + SB: Le fotografie potrebbero essere intese come oggetti carichi di memoria, utili per far sì che il nostro passaggio in questa vita non sia dimenticato. Invece tu inneschi un cortocircuito: inverti il processo legato al percorso delle immagini e ai loro molteplici processi di stampa. Hai grattato le superfici delle fotografie che poi hai condensato in oggetti dalle sembianze di rocce e pietre. Cosa si è condensato nell’ulteriore passaggio dalla polvere di fotografie alla scultura di resina?

SB: Considero le sculture come l’atto finale di un processo di decostruzione profondo. Prima la polvere ottenuta è stata utilizzata sia in forma pura che diluita per realizzare nuove rappresentazioni, così come si utilizzerebbe un normale pigmento naturale o sintetico. Infine, partendo da calchi di rocce e pietre, la polvere fotografica è stata ricondensata, riportata idealmente a forme originarie che simulano quelle della natura, chiudendo in un certo senso un cerchio. Nel processo, si è attivata la consapevolezza che quegli oggetti carichi di memoria che chiamiamo fotografie, un po’ come noi, sono estremamente fragili e transitori. La stessa sostanza che poco prima, in un altro stato della materia, descriveva su una superficie piana la traccia dei nostri ricordi, ora non è che una semplice sedimentazione. Ha ancora valore? Non credo che le sculture rispondano ad alcuna domanda, piuttosto ne pongono di nuove: quando e come la fotografia ha assunto lo statuto di custode della nostra memoria e soprattutto perché? Il suo essere così profondamente partecipe della nostra vita contribuisce a supportare una certa ideologia? Una politica della memoria? Susan Sontag diceva che la memoria collettiva non è il risultato di un ricordo, bensì di un patto. Cerco dunque di sciogliere quel patto, di vedere da una distanza sufficiente da permettermi di ascrivere la nostra storia a quella del Pianeta.

MZ + SB: In The line between you and me (2016) rifletti sul tema dei confini e sul significato di linea, che sta tra qualcosa e qualcos’altro, sia a livello intimo, nel rapporto con un’altra persona, sia sul piano geopolitico e sociale. Come hai tradotto questo sottile confine nel rapporto di prossimità, l’incontro tra qualcuno e qualcun’altro? Cosa hai colto in questo “attraversamento” della linea che ci divide dall’altro o da un’alterità?

SB: The line between you and me nasce come invito a ripensare i confini, suggerendo attraverso la semplice giustapposizione di elementi (due corpi che si relazionano e una mappa) l’osmosi esistente fra microcosmo e macrocosmo, fra storia privata e sociale. Noi siamo la nostra misura percettiva del mondo, e per contro ciò che accade nel mondo ha un riverbero profondo in noi. I confini visibili e invisibili che poniamo fra noi e l’altro si insinuano anche nel più piccolo nucleo relazionale, e ancora nel nostro pensiero, forse persino nei nostri stessi corpi. Eppure oggi fatico ad accontentarmi di questa lettura dell’opera, credo stia assumendo nuovi significati. Riguardandola, mentre prendo atto del delinearsi di un nuovo assetto sociale, mi sembra abbia ancora molto da dire: ed ecco che la linea finisce per descrivere nuovi confini e con sé una nuova prossemica. Ciò che da normatività è già divenuto normalità, ciò che ancora fatico a comprendere e soprattutto ad accettare, lo vedo riflesso in questo lavoro. Un’opera è un organismo vivente, e riferendosi al nostro sistema percettivo credo possa subire profonde mutazioni semantiche a seconda del momento in cui la si legge.

MZ + SB: Ci interessa anche leggere The line between you and me come metafora o correlativo oggettivo del sottile confine posto tra realtà e realtà fotografata. Cosa ne pensi? Dove inizia il mondo del reale e dove invece quello catturato dal medium fotografico?

SB: Certamente la fotografia in quanto rappresentazione può mostrarci ciò che fatichiamo a cogliere altrimenti. Mi piace molto il binomio “realtà-reale” suggerito da Lacan. Il reale come ciò che si nasconde fra le pieghe della realtà, la realtà come trama che lascia intravedere – e allo stesso tempo occulta – il reale. Ecco, per me l’immagine può essere considerata quella soglia, quell’attraversamento liminale che risponde attraverso forme differenti all’incontro tra realtà e reale, laddove il reale rimane comunque irrappresentabile, ma può essere suggerito attraverso determinate strategie visive. Per questo ho optato per una semplice giustapposizione. È l’occhio dello spettatore a produrre una nuova immagine dalla somma delle due, o a muoversi verso i vuoti in cerca di quel reale che rifuggiamo e allo stesso tempo desideriamo segretamente incontrare.

MZ + SB: Quella linea che hai individuato divide veramente una realtà da un’altra? Quale è il confine tra fotografia stampata, l’atto del grattare via la superficie di un’immagine, porre la materia pulverulenta in una ampolla, condensare l’immagine ridotta in minuscoli frammenti di un insieme in una forma simile a una pietra?

SB: Sono tutti tentativi di indagare lo spazio tra rappresentazione e realtà: la matrice comune è il segno – graffio, linea – che se apparentemente sembrano dividere o cancellare, in verità avvicinano e rendono visibile. È come se queste azioni obbligassero a uno sguardo partecipato, attivo, che riempie e completa. È un atto di fiducia che si è chiamati a compiere e insieme una presa di coscienza che il vedere è molto più di quel che siamo abituati a credere.

MZ + SB: Anche a te poniamo una domanda che abbiamo rivolto ad altri artisti. La fotografia è una scultura? È una fessura per entrare in altre dimensioni?

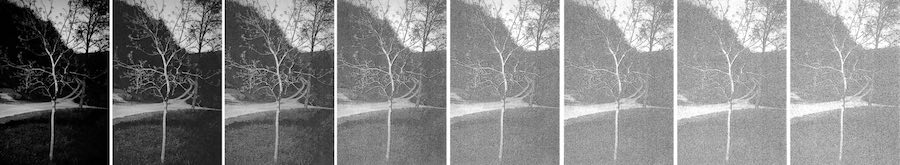

SB: Fotografia come scultura. Sì, credo di sì. È evidente la relazione fra le due pratiche, soprattutto quando si pone attenzione all’immagine come materia. Nel mio lavoro sto assistendo a una lenta e inesorabile mutazione della fotografia in scultura, dolorosa quanto necessaria. Credo, come mi hanno suggerito nel tempo preziose conversazioni, che molte mie opere avrebbero voluto essere sculture, ma non hanno avuto la forza (o il coraggio) di esserlo. E questo penso dipenda soprattutto dai miei studi. Ognuno fa in sostanza i conti con il proprio alfabeto. La mia formazione è legata alla cultura visuale e alla fotografia in senso più stretto, e da quei codici faticavo a uscire. Oggi trovo finalmente la libertà di creare ibridi, di applicare le logiche della scultura a quella dell’immagine fotografica (come è accaduto in Genesi di un ricordo, in cui l’atto del fotocopiare partendo sempre dall’ultima copia è associabile, per analogia, ai processi del calco) e di dichiarare che per me un confine fra le due pratiche non esiste. La fotografia è anche una fessura per entrare in altre dimensioni. È una soglia. Mens hebes ad verum per materialia surgit, ovverola mente accede alla verità attraverso la materia: ho impresso questo pensiero di Suger de Saint-Denis sul retro di una serie di stampe monocrome dal titolo Puritate Luci. Ritengo che l’immagine sia un vero e proprio portale di accesso a una conoscenza più profonda.

MZ + SB: Una vecchia pubblicità Kodak asseriva che “una foto non scattata è un ricordo che non c’è”. E promuoveva il motto: “Ricordati di ricordare!”. Tu invece parti dai ricordi fissati in uno scatto e in qualche modo li fai scomparire o togli la nitidezza dei dati reali. Lasci spazio alle scalfiture, ai segni che cancellano la scrittura di luce fissata sulla carta fotografica. Che cosa fai accadere in questo gesto della sottrazione?

SB: Lo slogan Kodak che hai appena citato è un mantra che risuona nella mia testa da settimane. Sto lavorando a un nuovo progetto che indaga proprio queste tematiche. Il nuovo lavoro si basa su uno scenario distopico (ma forse sarebbe meglio definirlo ucronico), in cui le immagini non esistono più e si fa necessaria la loro ricostruzione, o comunque si mette in atto un tentativo di ricostruzione. Al momento non posso svelare altro, ma il legame apparentemente indissolubile tra ricordo e fotografia è al centro di questa nuova ricerca. Sicuramente l’atto di sottrarre sta diventando in qualche modo centrale per me. È solo nella decostruzione dell’oggetto-fotografia, del suo statuto, della sua stessa e fisica presenza, che mi sembra possibile individuare un nuovo sguardo sulle cose e sul mondo. Sto studiando le culture e i culti aniconici, che mi hanno sempre affascinata. Credo che dietro all’immagine fotografica (e alla prospettiva centrale, di cui è erede “naturale”) ci sia molto più di un semplice sguardo sulla realtà: è anche implicito un certo senso di dominio sulle cose guardate. Far detonare l’immagine fotografica significa quindi anche far detonare un modello culturale, il suo patrimonio, la sua memoria, e con esso l’illusione profonda che sia l’unico possibile.

MZ + SB: Cosa è contenuto nel progetto e nel libro Cicatrici (2018)?

SB: Cicatrici è nella mia produzione il lavoro più personale e anche il più difficile per me da raccontare. Nasce infatti dal bisogno di far luce su un evento che ha segnato profondamente la mia vita, e di cui, ironicamente, non ho alcun ricordo. Il 10 agosto 1985 un aereo precipita nei boschi dell’Appennino tosco-romagnolo. Tra i passeggeri c’è mio padre. Io e la mia famiglia siamo ad attenderlo attraversare il cielo ignari dell’accaduto, mentre lui, liberatosi dalle fiamme, riesce a camminare per ore a piedi nudi, trovando infine la via di casa. Tutti ricordano quel giorno, e in particolare il momento in cui riapparve davanti ai nostri occhi in cerca di aiuto, ad eccezione mia: all’epoca avevo infatti pochi mesi di vita. Ed ecco perché ho deciso di riaprire una vecchia ferita: mi trovavo lì, di fronte a lui, eppure non ne ho memoria. Ho vissuto molte volte quella giornata attraverso le storie dei miei famigliari, e questo ha creato in me una sorta di scollamento, una sensazione di impotenza di fronte al mio stesso vedere. Sono partita dunque collezionando testimonianze, referti medici, articoli di giornale, ogni documento esistente. Il viaggio nella memoria e nella fragilità dei suoi processi si è trasformato in un viaggio reale, volto a ricostruire il percorso compiuto da mio padre per salvarsi. Ricomponendo passo a passo la giornata, ho infine trovato il luogo dell’incidente: i frammenti dell’aereo, tra cui le ali, erano incredibilmente ancora lì, nel bosco, nonostante fossero trascorsi trentaquattro anni. Nell’atto di ricongiungimento visivo delle cicatrici di mio padre con i segni presenti sui resti dell’aereo – impronte dello stesso fuoco – ho dato un senso al vuoto del mio ricordo mancante. Il lavoro è molto complesso e si serve di differenti linguaggi, passando per il documento d’archivio, l’installazione sonora, l’objet trouvé (sculture realizzate a partire dai pezzi dell’aereo prelevati dal bosco), fotocopie che simulano il processo di cancellazione di un ricordo visivo, e infine screenshot di immagini satellitari stampati a contatto in camera oscura. Se il lavoro è nato da un’esigenza profondamente intima, la ricerca mi ha condotta per certi versi altrove. La verità è che mio padre quel giorno si trovava in volo per scattare fotografie aeree del luogo: è proprio mentre ho cominciato a mappare l’area da lui sorvolata servendomi di Google Earth, che mi sono resa conto della profonda trasformazione che la fotografia ha subìto in questi ultimi trent’anni. E così, oltre ad essere reliquie personali, i resti dell’aereo sono allo stesso tempo reliquie di un culto scomparso per la fotografia. Il lavoro esiste sia in forma installativa sia come libro d’artista.

MZ + SB: Grattare la superficie delle fotografie in qualche modo è un lasciare cicatrici sulla pelle di un ricordo fissato nell’immagine stampata. Nel tuo immaginario la cancellazione è collegata alla ferita, e la cicatrice alla rimozione di qualcosa che ha fatto soffrire?

SB: La cicatrice per me parla non tanto del dolore, quando del suo superamento. In effetti i segni lasciati sulle fotografie in From dust you came assomigliano a cicatrici. Non lo avevo realizzato finora. Sicuramente il corpo di mio padre, con le sue profonde cicatrici, ha creato una sorta di imprinting. Nel segno vedo sempre lo scorrere di un flusso vitale, la traccia di un passaggio, il condensarsi di una storia.

MZ + SB: Nel progetto Vergini giurate (2017) hai indagato la questione dell’identità di genere e il ruolo della donna nella società contemporanea. Hai raccolto racconti e testimonianze sulle donne del Montenegro che decidevano di trasformarsi in uomini, allo scopo di evitare un matrimonio combinato o per ricevere l’eredità di famiglia, altrimenti preclusa a ogni figlia femmina. Le tue photo trouvée sono divenute installazioni con semi e terra, due simboli di fertilità che tu hai separato, congelandoli in uno stato di inerzia. Come utilizzi il medium fotografico quando lo dirigi verso l’indagine politico-sociale?

SB: Era il 2016, un giorno di settembre, quando nel parco accanto a casa mi ritrovo fra le mani un piccolo libricino contenente le immagini delle vergini. Un’interessante sincronicità, considerando che il mese successivo sarei partita per una residenza artistica nei Balcani, e che Stana Cerovic, ultima vergine giurata del Montenegro, era morta appena un mese prima che io ritrovassi il suo ritratto. Sono stata catturata da quei volti e soprattutto da quelle pose maschili, da quel travestimento sociale così ben codificato e strutturato. Ossessionata da quelle storie, ho cominciato a riflettere sul significato profondo di quella consuetudine e ho trovato un antico codice balcanico di precetti, il Kanun. Nel canone (attribuito tradizionalmente a Leke Dukagjini, un condottiero ottomano) erano regolati i rapporti sociali, i vincoli di parentela e le norme che sancivano ruoli di genere trasmessi oralmente per secoli. Le vergini, che a questo codice rispondevano, rappresentano un atto di ribellione e allo stesso tempo un assurdo storico: giurando verginità di fronte a una commissione di patriarchi, rinunciavano al loro statuto di donne. Un sacrificio doloroso quanto necessario, volto a guadagnare uno spazio di libertà e un maggiore potere sociale. La serie delle vergini tuttavia finisce per riflettere sulla questione dell’identità di genere e sul ruolo della donna nella società contemporanea. Con la serie tento cioè di evocare la radicalità di una scelta che ha molte risonanze con il nostro presente, rivelando la collisione tra natura e cultura che una società patriarcale può generare persino oggi. Le immagini ritrovate assumono la forma di installazioni chiamate a sottolineare la complicata coesistenza di biologia e prescrizioni sociali – mondi perennemente in conflitto e responsabili di un profondo disagio esistenziale. Ancora una volta più che all’immagine mi sono interessata al suo superamento, in questo caso oggetto in dialogo con l’elemento vivente, organico.

MZ + SB: Non vediamo mai realmente le persone o i luoghi, ma solo la luce che essi riflettono? In Puritate Luci (2019) traduci in forma concettuale le sottili relazioni tra luce, colori, percezioni, emozioni, ricordi, processi di codificazione. Che cosa hai colto in questa indagine polisensoriale e polisemica, tra le soglie che uniscono informazione e percezione, colore e memoria?

SB: Questa indagine parte dalla prima fotografia della mia vita, che mi ritrae fra le braccia di mio fratello in una camera di ospedale. Quella scena idealmente mostra i colori presenti nel mondo al mio primo battito di ciglia. I colori che avrei potuto vedere, ma che nei primi mesi di vita un bambino non è in grado di cogliere. Fino al nostro quarto mese, infatti, siamo ciechi al colore: gli impulsi cromatici non sono ancora traducibili dal nostro cervello. Questo paradosso è il tema della ricerca: i colori sono codificabili, trasmissibili attraverso la presenza di un codice arbitrario, eppure ogni essere vivente li percepisce in modo unico. Puritate Luci rappresenta la mia memoria cromatica campionata a partire da immagini fotografiche che hanno segnato la mia esistenza. Una palette di colori in itinere, frammenti che vanno via via a sommarsi raccontando l’incontro tra il mio sguardo e la realtà, trascritto attraverso i codici della fotografia, sulle sue superfici e nelle sue forme conservative. Ogni monocromo, riferito a un preciso luogo e tempo e accompagnato da coordinate cromatiche RGB, rappresenta il tentativo di eternizzare un preciso frammento visuale, che sommandosi agli altri genera una sorta di autoritratto, un’istantanea della mia esistenza. Ogni colore si fa quindi occasione per una riflessione sui meccanismi del vedere e sull’illusoria e fragile relazione che lega l’uomo al suo mondo. Credo che questo lavoro sia di quelli da portarsi dietro per tutta la vita, che non terminerà cioè mai, e assumerà sempre nuove forme.

–