E’ Claudio Beorchia il nuovo protagonista della serie di interviste seguite da Mauro Zanchi e Sara Benaglia, che ha come focus i nuovi linguaggi della fotografia contemporanea. Nell’intervista che segue Beorchia è sollecitato a raccontarci le motivazioni di molte sue scelte, i temi che tratta con i suoi progetti – in particolare il recente Tra cielo e terra (2019) realizzato con il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo – e che progetti artistici immagina per il suo futuro.

Mauro Zanchi / Sara Benaglia: La tua ricerca testimonia una propensione alla non autoreferenzialitá. Preferisci “guardare fuori, fra le complesse pieghe della vita”. Cosa hai colto nel reale quotidiano, con l’aiuto della fotografia?

Claudio Beorchia: Mi affascina la complessità della realtà che mi sta attorno, con tutte le sue sfaccettature e le sue contraddizioni. La fotografia mi permette di osservarla con un occhio diverso, di guardare fuori, eludendo il mio punto di vista. Più che scattare foto o realizzare immagini, m’interessa scovare oggetti e dispositivi che, incuranti di noi, si trovano a inquadrare l’ambiente e le attività umane. È quasi un approccio ecologico: nel mondo ci sono già un’infinità di punti di vista interessanti che attendono di essere svelati, perché aggiungere anche il mio? È per quello che mi interessano gli sguardi altri e i dispositivi di visione pre-orientata: non necessitano del mio occhio per agire, sono più liberi. Mi offrono un punto di vista sorprendente e rivelatorio del mondo, ne inquadrano con candore e onestà le pieghe.

MZ / SB: Cosa rappresenta per te la fotografia partecipata?

CB: Premetto che non ho una predilezione per modalità, linguaggi espressivi o materiali. Sono l’idea e il contesto in cui sto operando a indirizzarmi, di volta in volta, in queste scelte. In diverse occasioni la modalità partecipata si è rivelata la più idonea per parlare di un luogo e conferire significato ai lavori. Le ragioni sono senza dubbio diverse, ma quella fondamentale risiede nel processo di attivazione delle persone. Se voglio parlare di uno specifico contesto, è interessante e quasi doveroso coinvolgere gli attori che ne fanno parte: coloro che lo abitano, che lo hanno modellato e lo rimodellano ogni giorno. La fotografia – in tempi in cui tutti noi abbiamo in tasca uno smartphone dotato di fotocamera – viene a essere uno strumento immediato per attuare tale coinvolgimento, un potente mezzo in grado di costruire visioni condivise. Le immagini che costituiscono quelle visioni sono il lessico comune che consente l’avvio di riflessioni e l’apertura di un discorso. Di quelle visioni gli attori sono anche gli autori, non semplici spettatori o comparse passive, come potrebbe avvenire ricorrendo a linguaggi e modalità artistiche più tradizionali. La partecipazione promuove una rinnovata consapevolezza, stimola una presa di coscienza collettiva del contesto.

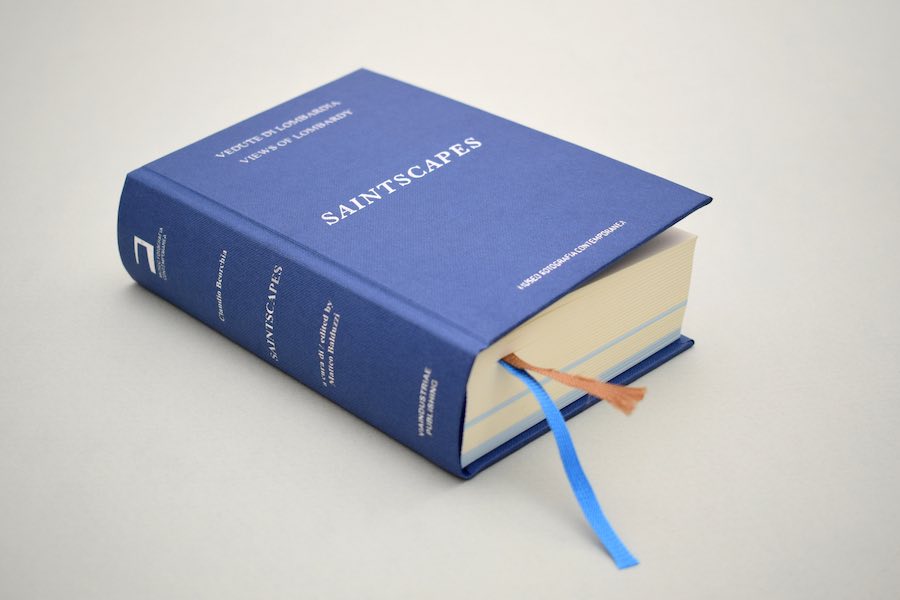

MZ / SB: Dopo aver visto la mostra Tra cielo e terra (2019) – il tuo progetto di fotografia partecipata realizzato con il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo e curato da Matteo Balduzzi -immaginando di mettere al posto del santo nell’edicola il nostro sguardo sull’arte o il medium fotografico, ci siamo chiesti: cosa guarda la fotografia attuale dalla struttura che le abbiamo costruito attorno?

CB: Forse la fotografia attuale è proprio come l’affresco di un’edicola o, meglio ancora, è come una pala d’altare. Una pala d’altare di quelle maestose, dove al centro ci sono le figure importanti, che troneggiano in posa, consapevoli di essere guardate e ammirate, tutte prese dal loro ruolo e da ciò che avviene sulla scena. Ma in quella stessa pala, in posizioni più defilate, ci sono anche altre figure – umane, animali e di altra natura, presenti per ragioni compositive o iconologiche – che sembrano estraniarsi da ciò che avviene al centro dell’opera. Sembra quasi si trovino lì per caso: distratte, confabulanti fra di loro, un po’ annoiate o semplicemente più libere dal loro personaggio, consapevoli che pochi, fra coloro che osservano la pala, poseranno lo sguardo su di loro. Dall’angolino in cui si trovano, appaiono incuriosite da quello che avviene fuori dall’opera. E allora, dopo averle guardate, volgiamo anche noi lo sguardo, cercando di capire cosa sia, del nostro mondo, ad attrarle così tanto. Ecco, mi sembra che in quegli occhi ai margini, disinteressati, inconsapevoli e un po’ naïf, sia possibile trovare una novità e purezza di sguardo capace di mostrarci qualcosa di più del mondo attuale.

MZ / SB: Cosa comporta essere un “artista site-responsive” e soprattutto cosa mette in azione? Come capti la materia sottile dell’empatia?

CB: Ho iniziato a usare un po’ ironicamente la formula “site-responsive” qualche anno fa, quando ero alle prese con un bando che mi chiedeva, fra i materiali da presentare, ciò che penso metta in crisi ogni artista: lo statement. Apro una piccola parentesi (quando mi chiedono lo statement, finisco sempre con l’immaginare cosa scriverebbero gli altri: chissà qual’è lo statement del cassiere della banca di stamattina, o della vecchina che era seduta al mio fianco sull’autobus, o quello di mio nipote di 8 anni appena tornato da scuola… Sembrano parodie di statement ma, chissà, forse lo sono anche gli statement degli artisti) chiusa parentesi.

A quel tempo svolgevo attività di graphic designer, in un ambito in cui, con responsive, ci si va a riferire alla capacità delle interfacce di adattarsi, di configurare funzionalità e contenuti in base alle caratteristiche del dispositivo. Interessante. Feci qualche ricerca e vidi che era un termine che compariva qua e là nell’ambito delle arti performative. Non che mi sentissi un performer, ma mi sembrò un termine adeguato a come lavoravo. Perlomeno andava oltre la più comune e statica formula site-specific, che pur mi ero trovato a utilizzare fino ad allora. Fatico un po’ a fare l’anamnesi della mia condizione responsive e capire cosa metta in azione questa pratica. Proprio perché si tratta di una reazione ad un contesto piuttosto che di un’azione, non penso ci possano essere formule prestabilite di intervento. Forse bisogna parlare di atteggiamento. E se dovessi riassumere in poche parole questo atteggiamento, direi che coincide con l’arrivare in un contesto nuovo a mani vuote, e cominciare a farne parte con ingenuità e rispetto. L’ingenuità mi sembra la condizione necessaria per fare conoscenza di un ambiente, scoprendone in modo libero connessioni e relazioni. È un’ingenuità che riporta a galla il suo significato classico, quando nell’antica Roma con ingenuo ci si riferiva alla condizione sociale e giuridica dei “nati liberi”. Il rispetto si lega, invece, alle regole che vigono e agli attori che abitano un contesto. Penso sia corretto e utile porsi in ascolto ed essere riguardosi. Allo stesso tempo il rispetto è il mantenimento di una distanza, che permette di preservare una visione diversa e originale. Se ci si pone con questo atteggiamento mi sembra quasi sia il contesto stesso a prendere confidenza e a porgerti le sue pieghe.

MZ / SB: Ti diverte provare a scardinare ruoli e posizioni nei luoghi istituzionali. Quando hai vestito i panni del custode nella Gallerie dell’Accademia di Venezia hai annotato di nascosto i commenti dei visitatori davanti alle opere e li hai tramutati in un’opera partecipata, facendoli leggere allo staff del museo per tradurlo in un file audio, che è stato poi implementato all’interno di alcune audioguide distribuite all’ingresso delle Gallerie, a disposizione del pubblico. Ci puoi parlare di questo cortocircuito? Questa modalità è presente anche in opere in cui hai utilizzato il medium fotografico?

CB: Mi piace attuare cortocircuiti, interventi e sabotaggi gentili su apparati e dispositivi. Forse perché, proprio come i cortocircuiti, queste modalità generano scintille, provocano reazioni capaci di rimanere impresse nell’osservatore. Alle Gallerie dell’Accademia l’attuazione di questa modalità mi è apparsa quasi ovvia, naturale. Com’è che posso comunicare ai visitatori di un museo ciò che i precedenti visitatori hanno detto davanti alle opere? Beh, c’è già lo strumento adatto, ed è lì all’ingresso del museo che mi aspetta: l’audioguida! Non poteva essere altrimenti. Ma è certamente una modalità di lavoro che attuo regolarmente. Mi sembra quasi che apparati e dispositivi, specie quelli più “seri”, legati a funzioni di controllo, misurazione, sorveglianza, chiedano di essere sabotati. Fra il 2012 e il 2015 ho utilizzato le cabine per le fototessere per fare foto di paesaggio. Entravo nelle cabine munito di uno specchio e lo mettevo davanti alla fotocamera inclinandolo di 45° verso l’esterno. Poi, tenendo aperta la tendina, facevo la foto, obbligando così la fotocamera a inquadrare quello che c’era fuori. E così, al posto delle foto per il passaporto o la carta d’identità, ottenevo curiose foto di stazioni, parcheggi, centri commerciali. Nel 2013, mentre mi trovavo in residenza in Cina, ho utilizzato scanner di sicurezza presenti ai varchi della metropolitana. A Shanghai, a ogni accesso della metro, bisogna passare i propri bagagli, zaini, borsette nello scanner – una procedura piuttosto fastidiosa. Ho deciso così che avrei utilizzato quelle macchine per fare delle nature morte. Nel mio studio preparavo la composizione con oggetti classici da natura morta come stoviglie, frutta, contenitori, su un vassoio di cartone sottile (materiale trasparente ai raggi X); successivamente – con la fotocamera al collo – andavo alla metro e appoggiavo il vassoio sul nastro dello scanner; correvo poi dietro all’operatore e scattavo una foto allo schermo dello scanner quando compariva la mia composizione; recuperavo infine il vassoio e mi allontanavo con una certa celerità dall’irritato e questionante operatore. Una macchina preposta al controllo veniva così utilizzata per realizzare una colorata e decorativa natura morta.

Nel 2017, nel sud degli Stati Uniti, mi sono divertito con la videocamera posteriore dell’auto, quella che si attiva quando si inserisce la retromarcia e che aiuta a fare manovre e a parcheggiare. In genere, quelle videocamere sono incastonate nel portellone del baule. Ma cosa avviene se si va in retromarcia col portellone aperto? La videocamera cessa di controllare la strada, non guarda più asfalto e marciapiedi, e inquadra invece il cielo e un ben più vasto orizzonte. Ho utilizzato queste videocamere per fare un reportage on the road del paesaggio statunitense, inserendo la retromarcia col portellone aperto fra i parcheggi, le aree di sosta, le stazioni di servizio e le zone commerciali che incontravo lungo la strada; il tutto restando in auto e fotografando direttamente lo schermo del cruscotto.

MZ / SB: Ci puoi raccontare qualcosa inerente alle buone idee e intuizioni (che sono rimaste vive e ancora valide a livello concettuale) che hai avuto e che non sei ancora riuscito a configurare e tradurre a livello formale? Che progetti artistici immagini per il tuo futuro?

CB: In questi mesi mi trovo in Olanda, all’interno di un programma di residenza che offre agli artisti un contesto tranquillo in cui condurre la propria ricerca e realizzare nuovi lavori. Dopo un 2019 davvero intenso era quello che ci voleva. Così ho finalmente trovato il tempo per provare a dare forma ad alcune delle idee che erano rimaste semplici annotazioni. Fra queste, un paio si legano alla fotografia; pongono, al centro dell’indagine, i metrini archeologici e il greenscreen. Le iniziali riflessioni sul metrino archeologico risalgono alla mia prima residenza negli Stati Uniti, nel 2016, quando mi sono trovato a “prendere le misure” al Nuovo Mondo. È in quel momento che ho iniziato a pensare ai metrini. Mi colpiva il fatto che, nelle foto che si scattano quando si trova un reperto archeologico, quando un oggetto di un’altra civiltà torna ai nostri sensi dopo tanto, c’è sempre un altro oggetto oltre al reperto, un coprotagonista silenzioso ma indispensabile: il metrino. Certo, il metrino è un oggetto tecnico, strumentale, che ci dà informazioni oggettive sul reperto. Ma mi sembra sia anche molto altro, è ciò che instaura e guida la relazione fra noi e il reperto. Il reperto è un oggetto che arriva per la prima volta ai nostri sensi e alle nostre interrogazioni; il metrino è l’elemento controllato e familiare, di cui abbiamo conoscenze certe e oggettive, rassicuranti, che lo addomestica e lo avvicina alla nostra sfera culturale, qualcosa che lo porta al nostro mondo. Il metrino è il segno, il marchio di una appropriazione.

In questi mesi mi sono divertito a costruire metrini. Alcuni hanno dimensioni standard, altri si basano sulle dimensioni del mio corpo. E sto provando a lasciarli soli, autonomi. In questo modo mi sembra si facciano oggetti incerti, sospesi, quasi metafisici con quelle forme geometriche e il motivo in bianco e nero. Da soli, celibi, sono loro a diventare reperti. L’altra riflessione fotografica gira attorno al greenscreen, il fondale verde capace di sparire – nella post-produzione foto e video – per diventare qualsiasi cosa, di annullarsi per assumere qualsiasi sembianza. Anche qui si tratta di un’intuizione avuta qualche anno fa, durante un’altra residenza, mentre osservano alcuni colleghi realizzare set fotografici per il loro progetto. Andavano nello studio di posa, cambiavano i soggetti, gli obiettivi, le luci, le inquadrature, ma il greenscreen rimaneva là dietro, onnipresente, quasi monumentale. Poi, nelle foto ultimate e stampate, il greenscreen spariva. La presenza capillare (ma invisibile) del greenscreen nella produzione di immagini contemporanee, la sua natura trasformista, le sue peculiari caratteristiche estetiche (banali ma allo stesso tempo potenzialmente infinite), mi sembra lo rendano un oggetto emblematico della contemporaneità. E così, in queste settimane di residenza, mi sono munito di alcuni greenscreen, che sto bucherellando e intagliando per svelarne la fantasmatica presenza e il carattere illusorio.

MZ / SB: E progetti che riguardano l’utilizzo del testo e dei processi di scrittura?

CB: Diversi progetti in attesa di forma riguardano la scrittura, che indubbiamente ha un ruolo chiave nella mia pratica artistica. Non sono interessato all’aspetto letterario, quanto piuttosto all’utilizzo materiale del testo e all’ideazione di processi di scrittura. È un po’ come quando all’inizio dicevo che ci sono già un’infinità di punti di vista interessanti nel mondo e non mi va di aggiungerne altri. Vale anche per la scrittura: ci sono già un sacco di testi interessanti, partiamo da quelli.

Ad esempio, in queste settimane, sono riuscito finalmente a prendere in mano dei testi che mi avevano sempre incuriosito: i codici giudiziari e il codice penale in particolare. Quei testi, rigidamente strutturati in capi e articoli, con il loro gergo asciutto e impersonale, regolano il nostro comportamento, ci dicono quello che non possiamo fare, e cosa ci aspetta se lo facciamo. Così ho deciso di processare quei testi e di confessare personalmente tutti i reati. Ho preso il capitolo del codice penale italiano che regola i reati contro la persona – quelli più gravi ed efferati – e l’ho riscritto in prima persona. Al posto di “Chiunque cagioni…”, l’incipit ricorrente di ogni articolo, ho scritto “Ho cagionato…”. La riscrittura, operativamente banale e quasi meccanica nella sua realizzazione pratica, mi ha provocato, non lo nego, un certo disagio e una strana insofferenza. Il testo giuridico diventa, con l’introduzione del proprio soggetto, una prolissa e grottesca confessione – resa più disturbante dal linguaggio giuridico, impassibile e rigoroso – in cui ho dichiarato d’essere un omicida, uno stupratore, un pedofilo, uno sfruttatore…

MZ / SB: E c’è anche qualcosa che ti ha colpito recentemente, su cui non avevi mai lavorato prima?

CB: C’è poi un cruccio che mi porto dietro da tanto, ma che non ho ancora avuto modo di risolvere e sviluppare. Ruota attorno alla ninna nanna. Anche qui, si tratta di riflessioni iniziate qualche tempo fa, legate forse al fatto che diversi amici sono diventati genitori e mi sono trovato così ad assistere a situazioni e interazioni umane inedite e curiose. Alcune letture nell’ambito dell’estetica evoluzionistica hanno poi accentuato l’interesse in materia. La situazione della ninna nanna, con quella intensa interazione madre-figlio, è densissima di senso, un po’ come se tutta l’arte fosse già lì, in potenza. Nella melodia c’è il seme della musica, nelle parole quello della letteratura, nel cullare c’è quello della coreutica, nell’enfatizzazione dei gesti e delle espressioni quello del teatro…