Ha da poco chiuso i battenti la mostra My Little Big Data di Eva e Franco Mattes, a cura di Stefano Raimondi e Martina Angelotti. Ospitata negli spazi Careof a Milano, il progetto – un’installazione e un video essay – è una riflessione sul legame insolubile tra vita pubblica e privata, sul concetto di privacy, sulle tracce invisibili che inconsapevolmente disseminiamo nella rete ogni volta che ci colleghiamo.

My Little Big Data è promosso da The Blank Contemporary Art, vincitore della terza edizione del bando Italian Council (2018), con il sostegno di Fotomuseum Winterthur e Biennale di Atene e la collaborazione di GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo; Istituto Italiano di Cultura, Barcellona; Goldsmiths University, Londra; New School University, New York.

Seguono alcune domande ai curatori Martina Angelotti e Stefano Raimondi, per approfondire alcuni temi legati alla mostra.

Elena Bordignon: Nella mostra My Little Big Data, Eva e Franco Mattes riflettono su molti temi che ci toccano tutti da molto vicino: relazione tra vita pubblica e privata, il concetto di privacy, le tracce che disseminiamo nella rete ogni volta che siamo collegati ecc.

Conoscendo il lavoro degli artisti ai loro esordi – sono divenuti rappresentanti di punta della net art sin dalla metà degli anni ’90 -, possiamo dire che le loro riflessioni sono molto cambiate. Dalla manipolazione dei nuovi media, alla commercializzazione dello spazio pubblico (Nike ground, 2003-04), dalle sperimentazioni su Second Life ai falsi d’autore (Cat, 2010; Rot, 2011). Come mettere in relazione le ultime opere in mostra al Careof con quelle passate?

Stefano Raimondi: Eva e

Franco agiscono come dei Trikster bricconcelli e burloni, che operano molto

seriamente al di fuori delle regole convenzionali per mostrare la precarietà di

quelle stesse regole. In questo vedo le ultime opere come una coerente

evoluzione del linguaggio artistico e delle tecnologie con cui si relaziona.

Molti dei lavori che hai citato hanno importanti elementi che trasformano o si

appropriano in modo indebito di uno spazio altro che può essere una piazza

pubblica o digitale, un museo, una galleria. Creano o agiscono su una

dimensione conflittuale su ciò che è interno/interiore e esterno/esteriore.

Mettono infine in discussione il concetto di autorialità e di verità. Le opere in mostra a Careof hanno

diverse di queste caratteristiche: il lavoro sui Big Data è un lavoro che porta

a un pubblico esterno la parte più intima degli artisti, è costruito su una

manipolazione (di dati) e dissolve l’autorialità e anche il concetto stesso di

opera nella vita.

Martina Agelotti: Le riflessioni sono

certamente cambiate così come i processi tecnologici e le loro incidenze sulle

nostre vite pubbliche e private. Ma c’è un fil rouge importante che

connette le sinapsi dei Mattes ed esplode in My little big Data approcci

della ricerca passata. Il tema dello “sharing” della condivisione libera e

disinibita del video, era già presente in Life Sharing, un’opera (e

un’operazione) iniziata nel 2001 in cui gli artisti hanno condiviso l’intero

contenuto del proprio computer, rendendolo visibile e downloadabile a chiunque

per tre anni.

Così come, molto tempo dopo, nel 2016, sempre a Careof in occasione di

CINEMODERNO, un progetto ongoing che indaga la relazione fra immagine in

movimento e performance che curo dal 2016, gli artisti invitati hanno

presentato For internet use only, un’

azione live in diretta da NY in cui il pubblico fisicamente a Careof assiste a

distanza alla “condivisone” del desktop del loro computer, come guardasse un

film in divenire che documenta minuto per minuto ogni interazione con la rete:

ordinare una pizza a domicilio, rispondere alle mail, mettere un pezzo su youtube,

leggere un articolo su un portale e così via. Finché gli artisti non decidono

di abbandonare la postazione, il “documentario” continua a manifestarsi.

Volendo potrebbe durare anche un’intera settimana o un mese, in un costante

on-off stabilito dalle abitudini quotidiane di Eva e Franco Mattes.

EB: – Con il video che da il titolo alla mostra, My Little Big Data, i due artisti, per molti versi, rivelano la loro vita privata e professionale. Mi raccontate cosa racconta questa opera video? Come dovremmo rispecchiarci in essa?

SR: Il video My Little Big Data raccoglie e analizza l’enorme patrimonio di informazioni che gli artisti hanno dato in mano all’analista di dati Vladan Joler. Si tratta di oltre 70.000 email scambiate negli ultimi 13 anni e svariati mesi di browsing history. L’opera mostra come il nostro mondo iperconnesso possa rivelarci dettagli spesso intimi delle vite private dei due artisti, come le preferenze politiche o quelle culinarie, la routine lavorativa, i luoghi visitati o le case in cui hanno vissuto. Il video esplora i dati dei due artisti ma è come se stesse indagando la vita di tutti noi, ci mostra come ogni nostra azione – o non azione – sia costantemente esaminata, organizzata e venduta con l’obiettivo di influenzare il nostro comportamento.

MA: aggiungo che, la cosa più preoccupante e forse pericolosa, è il fatto che ciascuno di noi sia abbastanza consapevole di quanto accada alla nostra privacy. E questa attitudine collettiva a persistere nonostante tutto, è forse causa di un nuova forma di patologia che chissà mai se troverà una cura misurabile. L’ IFS (Informatio Fatigue Syndrome) è la sindrome da eccesso di dati che provoca l’atrofia del pensiero. Questo concetto fu coniato nel 1996 per alcuni soggetti particolarmente esposti a un numero elevato di informazioni, ma oggi praticamente chiunque ne è colpito.

EB: L’installazione Personal Photographs potrebbe essere considerata come una metafora delle potenzialità e limitazioni intrinseche di Internet. In che modo gli artisti hanno elaborato la nostra relazione con la rete? Come “funziona” questa opera?

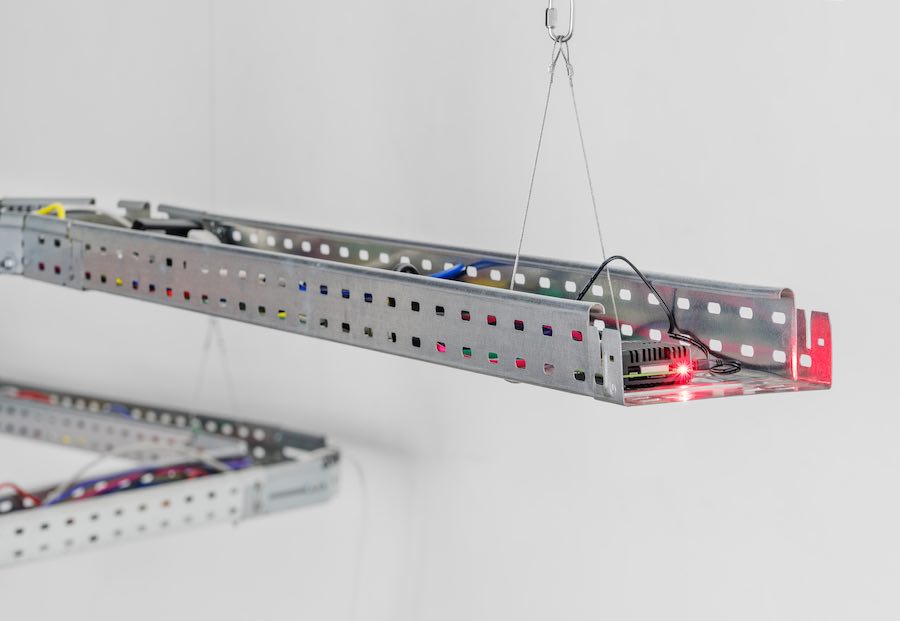

SR: L’opera è una grande installazione composta da un network di passerelle portacavi. Queste infrastrutture industriali solitamente invisibili, sono qui visibilmente presenti. Sospese al soffitto, scendono a tratti fino all’altezza vita, limitando gli spostamenti dei visitatori. Interagendo con le strutture preesistenti, rispecchiano l’assimilazione di Internet nella vita di tutti i giorni. All’interno dei cavi circolano, in costante flusso, decine di foto private scattate dagli artisti, nascoste all’occhio umano. Immagini anch’esse invisibili, eppure sempre presenti.

EB: Mi date un vostro parere, magari allacciandolo alla ricerca dei Mattes, sulla frase di Byung-Chul Han: “La società della sorveglianza digitale, che ha accesso all’inconscio collettivo”.

MA:

Byung-Chul Han, nella sua precisa e comprensibile analisi di questo tempo e del

nostro rapporto con esso mediato dalle nuove tecnologie, è un autore che cito

volentieri per la sua capacità di attivare lo spazio critico e di nutrirlo.

Il discorso attorno al tema della “sorveglianza digitale” è un riferimento

calzante anche rispetto al lavoro dei Mattes, perché in qualche modo richiama

la stessa patologia di cui accennavo sopra. Riferita all’inconscio collettivo,

la sorveglianza digitale fa leva e pressione su ciò che inconsapevolmente porta

a pensarci liberi, per annullare invece la differenza fra libertà e

sorveglianza. Nel panottico digitale gli abitanti si comunicano e si relazionano

costantemente ed è proprio grazie alla possibilità di accedere a questa

esposizione collettiva che il controllo totale è reso possibile. In sostanza:

“Ognuno è big brother e prigioniero allo stesso tempo” lo dice sempre BCH e non

potrebbe essere più chiaro.

SR: Eva e Franco Mattes spesso sottolineano come tutta la tecnologia non sia fatta per le persone ma di persone. Se le tecnologie digitali hanno accesso all’inconscio collettivo e sono persino in grado di modificarlo credo sia vero anche il contrario. L’inconscio collettivo non è mai stato consapevole come oggi e questo anche grazie alle tecnologie stesse.