—

La sala più densa era anche quella più vuota. La mostra che ha da pochi giorni chiuso i battenti alla galleria Federica Schiavo di Roma, la personale dell’artista padovano Francesco Ardini, “Stige”, andava a misurata ad intensità d’ambiente. Nei tre spazi che accoglievano le opere di Ardini, c’era una sorta di “temperatura” – intensità – che seguiva un ritmo molto particolare. Già il titolo suonava come una premessa, “Stige”, mutuato dal nome di “un fiume dell’oltretomba greco e latino. In Omero ed Esiodo è il fiume dell’oltretomba per eccellenza, e appare come «acqua di S.», considerata una dea infernale.” C’è da chiarire che l’artista ha tessuto, nel prepare questa mostra, uno strettissimo legame con il luogo di lavoro: Nove, ridente cittadina poco lontano da Bassano del Grappa. E’ un piccolo paese che conosco molto bene, avendo compiuto i miei studi superiori all’Istituto d’Arte G.de Fabris, di Nove. Con non poco stupore, leggo nel foglio di sala che introduce la mostra, che l’artista ha guardato a questo luogo famoso da secoli per la produzione di manufatti, come “una cultura antica, un universo imponete rimasto fermo, immobile”. Non condivido questa visione un po’ romantica di Nove, centro che ricordo molto vivo per la produzione di ceramica, aperta a ben altre visioni che non fossero piatti decorati con roselline o centritavola con fiori e frutta.

Francesco Ardini sembra partire, invece, proprio da una visione passatista di questo ambiente artigianale (e non solo), scovando o rileggendo le origine del fare, come delle azioni legate ad un’atmosfera un po’ mitica e perduta. In tutta la sua mostra, infatti, l’artista recupera – non senza una particolare sensibilità – stampi, oggetti, scarti e piccoli manufatti, per creare altre visioni e contenuti.

La prima stanza (ferma a metà strada tra il troppo pieno o il non abbastanza), presentava “Manufatti fossili”, stampi di gesso che l’artista ha manipolato, incastrato, impilato per creare grandi sculture a metà strada tra l’imponenza di sapore minimalista e gli assemblage che ricordano vagamente i tempi andati del Nouveau réalisme. Pieni e vuoti, negativo e positivo, stampo e manufatto: l’artista crea una lieve tensione tra la grammatica degli opposti, ragionando, scopro, su “un approccio entropico verso la materia, la ceramica ora resta un lontanissimo ricordo, abbandonata quasi completamente, per accogliere la forma scultorea come solo svago alla complessita? creativa. La mutazione insorge, portando a condividere nella volumetria, aspetti del figurato quanto del suo complesso confine.” (estratto dal testo in mostra di Geraldine Blais Zodo). In alcune parti degli agglomerati di gesso, l’artista compie dei precisi tagli e sezioni, come a voler ordinare o dare un nuovo lustro a oggetti (vecchi stampi per creare suppellettili e stoviglie in ceramica) che, persa la loro funzione, resterebbero non solo inutilizzati ma anche muti e inutili.

Nella seconda stanza – la più densa e più vuota – si rivela la bravura dell’artista. Su un alto basamento, annodato da un grosso laccio di gomma, è installata una forma, un arto, un corpo… un ibrido che vagamente – ma senza dubbio – richiama la forma di un corpo umano. Una figura condensata, digitata e impastata che sembra svelare l’essenza di un “ciò che era”, in attesa o di scomparire o di venire al mondo. Oggetto intenso, presenza decisamente forte.

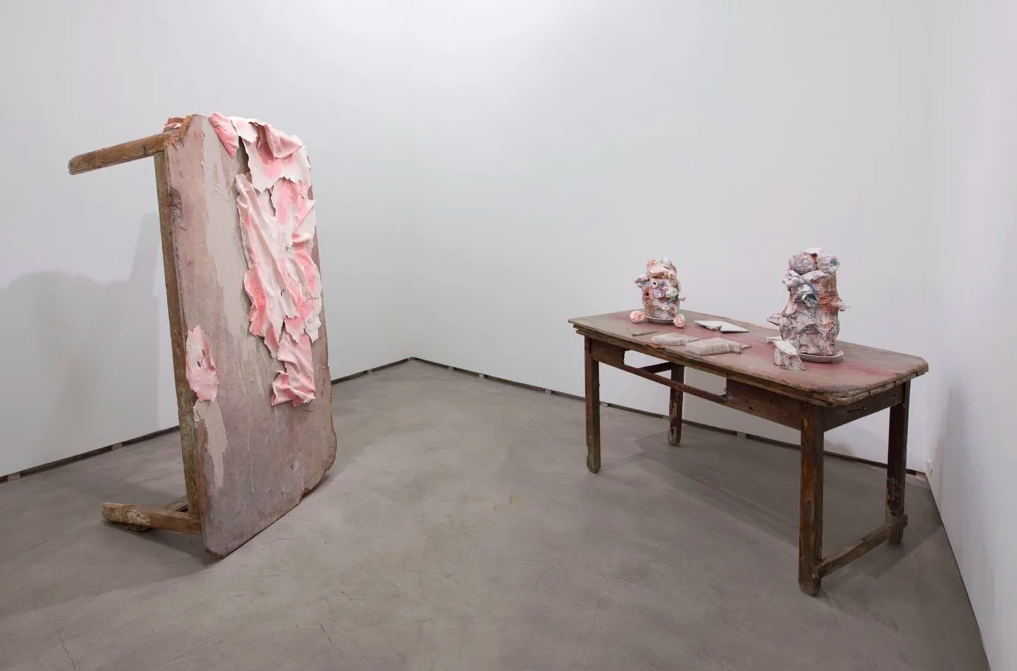

Nell’ultima stanza, due tavoli: uno rovesciato e ospitante un delicato e fragile panneggio in ceramica (notevole), mente nel secondo tavolo installato sulle quattro gambe, una serie di oggetti che richiamano il passato della materiale ceramica, ma anche al futuro, non strettamente legato alla maiolica. Sul piano – omogeneizzati da un vago rosa-beige, – “maltrattato” da lividi bluastri-azzutti -, un miscuglio di materia ceramica da cui emergono peperoni, un cavolo, un carciofo – tra gli altri vegetali impastati – accanto a utensili per lavorare la ceramica e alle “anticate” forme di un i-phone e un tablet.