Testo di Nicola Bigliardi —

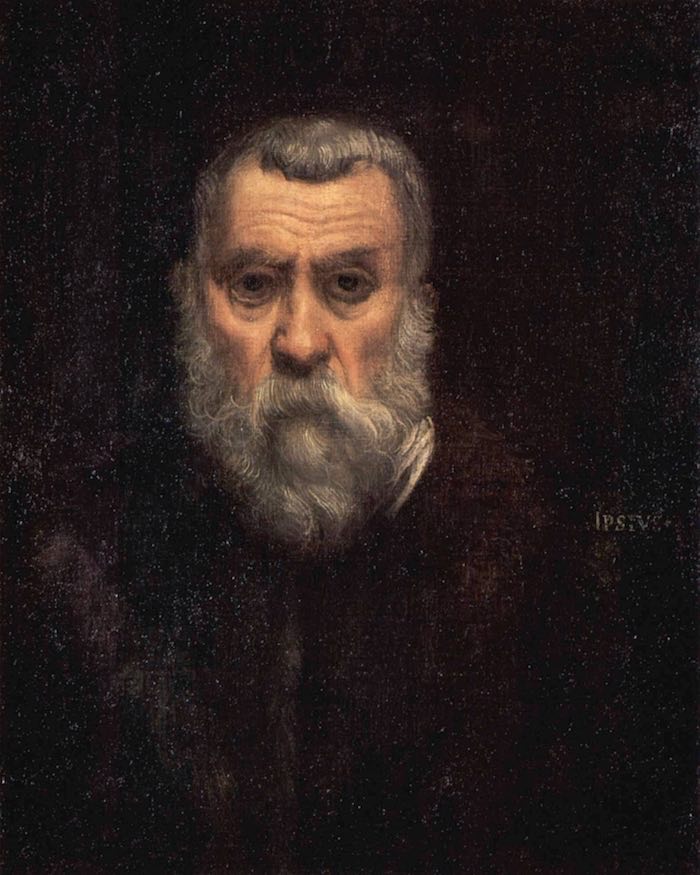

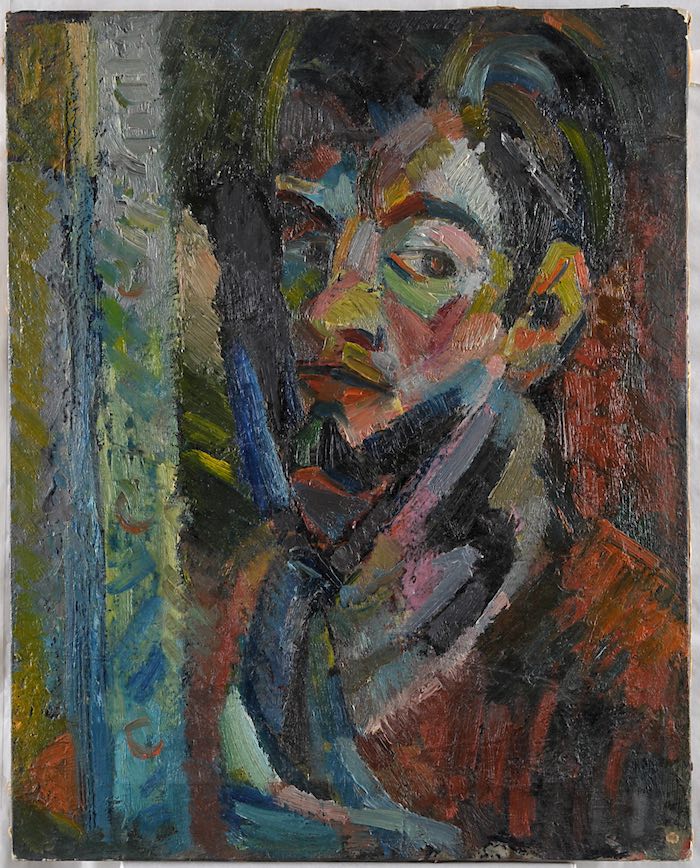

C’è un punto in cui la pittura smette di essere rappresentazione per diventare scossa, detonazione, deflagrazione: è in quel punto, fragile e incandescente, che a mio avviso si incontrano Emilio Vedova (1919-2006) e Jacopo (o Jacomo, come voleva l’arcaismo) Robusti, detto il Tintoretto (1518/19-1594), due pittori lontani per tempo e linguaggio, ma uniti dalla stessa febbre del vedere, da quella tensione che trasforma lo spazio in energia, e da una città che li contiene entrambi come un respiro comune: Venezia.

Essa fu per loro non solo uno scenario, ma un corpo vivo, una sostanza che pulsa e li abita, una matrice che non hanno mai abbandonato, quasi a voler fondere la propria biografia con il respiro liquido della laguna. Diversamente da altri grandi, entrambi nacquero e morirono a Venezia, e questa scelta di fedeltà li distingue tanto da un Tiziano (veneto anch’egli ma nato a Pieve di Cadore e proiettato verso le corti più prestigiose del suo tempo) quanto da molti artisti italiani contemporanei che, nel secondo dopoguerra, sentirono la necessità di oltrepassare l’oceano per cercare fortuna e riconoscimento negli Stati Uniti.

La mostra Vedova – Tintoretto. In dialogo, ospitata a Palazzo Madama a Torino e curata da Gabriella Belli e Giovanni Carlo Federico Villa, nasce da questa vertigine, da un cortocircuito temporale che non vuole stabilire un confronto didascalico tra maestri, ma intende piuttosto attraversarli, farli collidere, risalendo verso l’origine stessa del gesto pittorico, là dove l’immagine non è ancora immagine ma magma, intuizione, materia che si accende nel momento in cui la mano si muove.

Tutto comincia nel 1936, quando il giovane Vedova, diciassettenne, entra per la prima volta nella Scuola Grande di San Rocco: l’impatto con i teleri del Tintoretto è un’esperienza fondativa, quasi iniziatica, che segna per sempre la sua visione del dipingere. Davanti a quella materia che si contorce e ribolle come una sostanza viva, Vedova comprende che la pittura può precipitare, può agitarsi e vibrare come un organismo che respira, e intuisce che dipingere, prima ancora di rappresentare, è un atto organico, una pulsazione primordiale che mette in contatto diretto con le energie del mondo. È forse in quell’istante che si accende in lui la consapevolezza che l’immagine, per esistere, deve liberarsi dalle catene del perbenismo, deve respirare e gridare, deve farsi movimento, incendio, tensione.

Non è un caso che proprio Tintoretto e l’ultimo Tiziano (quello della “pittura infinita”, come la definisce Augusto Gentili) abbiano mostrato per primi questa metamorfosi: le forme si sfaldano, i contorni si dissolvono, la materia si fa luce, e in questo dissolversi la pittura ritrova la propria essenza instabile. Siamo nel cuore del Manierismo, quella terra di mezzo tra Rinascimento e Barocco spesso fraintesa o trascurata dalla storia, ma che per Vedova diventa un orizzonte fertile, un campo di libertà in cui la forma smette di essere misura e diventa energia. Quelle figure in torsione, quei bagliori improvvisi, quelle architetture di ombra e luce diventano per lui una grammatica interiore, un codice di riconoscimento, tanto che più tardi parlerà del “mio compagno di strada Tintoretto”, riconoscendosi in una identificazione profonda, quasi fisica, nella stessa urgenza del segno e nella medesima deriva luminosa.

Vedova comprende presto che la pittura non descrive ma accade, non è contemplazione ma azione, non rappresentazione ma immersione; in Tintoretto, come nei suoi stessi quadri, il colore brucia, la luce si spezza, la figura si deforma, e tutto tende verso una zona di instabilità, come se l’immagine fosse sempre in costruzione, un organismo che nasce e si rigenera davanti ai nostri occhi. “L’operazione avviene con segni più forti di te”, confesserà Vedova, ammettendo che la pittura lo attraversa e lo oltrepassa, trascinandolo in un campo di forze che non si lascia domare.

La mostra torinese segue fedelmente questa scia, non cercando corrispondenze formali ma inseguendo quel ritmo segreto che lega due gesti, due respiri, due visioni. Tra i materiali esposti figurano gli appunti che Vedova annotò sul catalogo delle opere di Tintoretto: note, sottolineature, frammenti di segno, un documento prezioso che da solo racconta la profondità di questa relazione. Accanto ad alcune immagini, l’artista scrive parole come “Brucia il colore” o semplicemente “luce”, tracce di un pensiero che si muove tra combustione e rivelazione, dove il colore non è più sostanza ma processo vitale, respiro della materia.

Nei dipinti degli anni Quaranta e Cinquanta, come La moltiplicazione dei pani e dei pesci o La Crocifissione, Vedova non cita Tintoretto, ma lo riaccende, lo attraversa, lo fa esplodere in un linguaggio altro: delle figure rimane solo il battito, la vibrazione, la tensione, come se egli cercasse l’istante primordiale in cui la pittura si genera, quando la forma non è ancora compiuta ma vibra nel suo divenire. Tintoretto, del resto, era già un pittore del movimento, della luce che non si posa, della materia in tumulto; per lui dipingere significava muovere, turbare, emozionare, coinvolgere, e non trascrivere la natura ma riscriverla dalla mente, come un sogno che prende corpo nella mano. Vedova eredita da lui questa visione teatrale e drammatica della pittura, in cui ogni superficie diventa scena, conflitto, tempo che si apre, e dove la pittura non è mai equilibrio ma rischio, non sintesi ma frattura abitabile, spazio esperienziale più che visivo.

Vasari rimproverava ai veneziani la loro “prestezza”, come se la rapidità fosse un difetto, ma quella velocità era un’altra forma di precisione, non legata alla meticolosità del disegno, bensì all’immediatezza del sentire, e da quella libertà discende gran parte della pittura moderna: Turner, Cézanne, De Kooning, Adrian Ghenie, e con loro tutta una genealogia di artisti che hanno fatto dell’instabilità una forma di verità. In questa linea di discendenza Vedova appare come il figlio inquieto della scuola veneziana, l’erede legittimo di un fuoco che non si placa, e forse è per questo che, ancora oggi, molti spettatori reagiscono alla sua pittura come i contemporanei reagivano al Tintoretto, con smarrimento, persino con fastidio. In un tempo che ama la superficie levigata e la chiarezza immediata, la pittura di Vedova rimane un corpo vivo, irregolare, indocile, che non si lascia spiegare, eppure è proprio in quel disordine che brucia, in quella materia che si agita e si dissolve, che la pittura continua a testimoniare di sé e del nostro modo, ancora umano, di abitare la luce.

Vedova Tintoretto. In dialogo

Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, Torino.

Dal 19 settembre 2025 al 12 gennaio 2026.

A cura di Gabriella Belli e Giovanni Carlo Federico Villa.