Testo di Arianna Maria Leva —

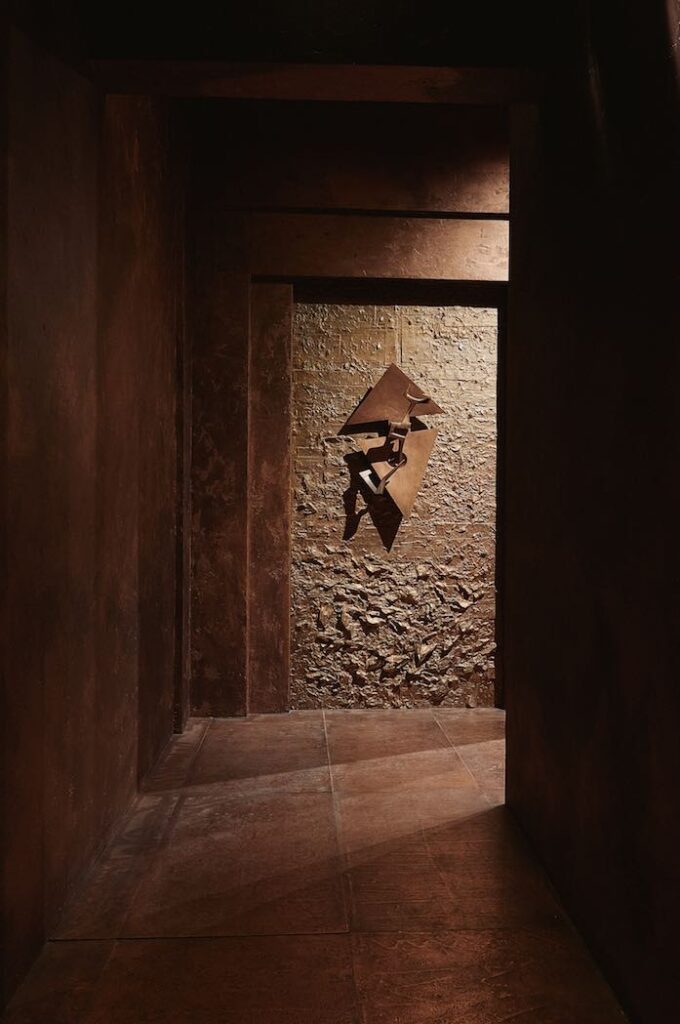

C’è un momento, entrando nel Labirinto di Arnaldo Pomodoro (1926 Morciano di Romagna – 2025 Milano), in cui lo spazio sembra respirare. Le pareti bronzee, incise come lastre di un alfabeto perduto, si fanno corpo vivo: pulsano di luce e ombra, di memoria e invenzione. Dopo un lungo periodo di chiusura, il Labirinto, nascosto nei sotterranei di via Solari a Milano, vicino alla sede della Fondazione che porta il suo nome, è tornato accessibile al pubblico nel marzo 2025, rinnovando quell’esperienza di immersione che da sempre accompagna la sua idea di scultura.

L’intera ricerca di Pomodoro nasce da una resistenza alla superficie. Il metallo, nei suoi lavori, non celebra la perfezione ma ne denuncia la fragilità: si incrina, si sfalda, mostra il proprio interno. Nel Labirinto, questa dialettica tra fuori e dentro raggiunge la sua forma più compiuta: non è un’opera da guardare, ma un luogo che chiede di essere percorso, esplorato, toccato.

In questa installazione ambientale, l’artista compie la sua più radicale metamorfosi: la materia smette di essere superficie e diventa esperienza, spazio mentale, pensiero abitabile. Il Labirinto non promette un’uscita né una meta; chiede invece al visitatore di perdersi, di accettare la visita come forma di conoscenza. Pomodoro descrive la sua arte come: «Il confine tra spazio e tempo è dissolto dall’opera: la scultura è l’appropriazione del proprio spazio all’interno dello spazio più ampio in cui viviamo e ci muoviamo» (tradotto da Arnaldo Pomodoro in intervista a Studio International, 12 aprile 2016).

La sua storia personale aiuta a comprendere la coerenza di questo linguaggio. Cresciuto in Romagna in anni di ricostruzione postbellica, Pomodoro muove i primi passi tra strumenti da geometra e oreficeria: due discipline che, pur lontane, condividono la precisione del gesto e la disciplina dello sguardo. Arrivato a Milano negli anni Cinquanta, entra in contatto con le avanguardie del tempo, da Lucio Fontana ai gruppi sperimentali di via Montenapoleone, e traduce quel dialogo in un vocabolario personale, dove la forma diventa territorio di scavo.

Negli anni Sessanta la sua ricerca prende corpo nelle geometrie elementari, sfere, cubi, cilindri, che si aprono, si fratturano, si lasciano corrodere. La superficie lucida si incrina, rivelando un interno al contempo meccanico e organico. La perfezione, per Pomodoro, è solo un pretesto: ciò che conta è la frattura, la ferita, il luogo in cui la materia si piega alla storia. È lì che la scultura si fa metafora di un’epoca attraversata da tensioni e contraddizioni, da ciò che lui stesso definiva “l’energia distruttiva del disincanto”, un sentimento che accompagna gran parte del secondo Novecento.

Nel Labirinto, questa poetica della ferita si traduce in architettura. Le incisioni bronzee ricordano geroglifici, alfabeti arcaici, ma anche circuiti elettronici o schemi industriali. L’antico e il futuro possibile si fondono in una topografia del mistero: Pomodoro immagina un mondo dove l’archeologia del passato e le visioni del domani respirano nello stesso metallo. Tra pareti di bronzo scuro e tagli luminosi, il Labirinto pulsa sotto le dita e sotto gli occhi, come se custodisse un universo segreto.

Le superfici non raccontano, ma custodiscono: sono reliquie della forma, testimonianze di un sapere inciso nel bronzo, che chiede di essere interpretato più che decifrato. E se il mito classico di Arianna e Teseo evocava un terribile mostro da sconfiggere, nel dedalo di Pomodoro non c’è alcuna vittoria da celebrare: il vero incontro è con la propria ombra, con la complessità del pensiero. La visita al Labirinto culmina in una sala che sembra sospesa tra storia e leggenda, un ambiente che richiama l’atmosfera della Fortezza di San Leo, dove nel 1795 morì il Conte di Cagliostro, celebre alchimista e massone. Pomodoro ha voluto rendere omaggio a quella figura leggendaria, creandogli una tomba simbolica. Non è una ricostruzione storica, ma un rimando poetico: la sala raccoglie l’eco del mistero, dell’ignoto e della ricerca del sapere, temi che attraversano l’intera opera, anche solo per un istante si percepisce la tensione tra storia reale e immaginazione alchemica.

In un presente dominato da immagini effimere e immateriali, la sua opera riafferma il valore concreto della materia. Così Pomodoro resta non solo lo scultore delle sfere e dei dischi monumentali, ma soprattutto il costruttore di un mito contemporaneo: un artigiano del tempo che, attraverso il metallo, ha dato corpo all’invisibile. Il suo Labirinto non è solo un luogo fisico: è un’idea di arte come attraversamento, come ricerca, come archeologia del futuro.