La scelta delle coppie segue affinità elettive come dialoghi già esistenti, anche tra artist_che hanno intercettato in anni diversi la traiettoria di Archivio Viafarini, il cui patrimonio di portfolio custodito alla Fabbrica del Vapore è stato recentemente digitalizzato nel portale viafariniarchive.org.

La rubrica Fuoco Incrociato è co-curata dal curatore di Viafarini Giulio Verago e dalla curatrice indipendente Elena Bray. Ogni uscita parte da uno studio visit e dall’invito a ciascun_ artist_ a scegliere un lavoro dell_ altr_, come pretesto in forma di conversation piece – l’occasione per un confronto orizzontale sull’approccio di ciascuno alla costruzione dell’immagine e sulle dinamiche di relazione tra gli artisti nella città, sullo sfondo del grande cambiamento attraversato da Milano negli ultimi anni.

Fuoco incrociato con Margaux Bricler e Liliana Moro

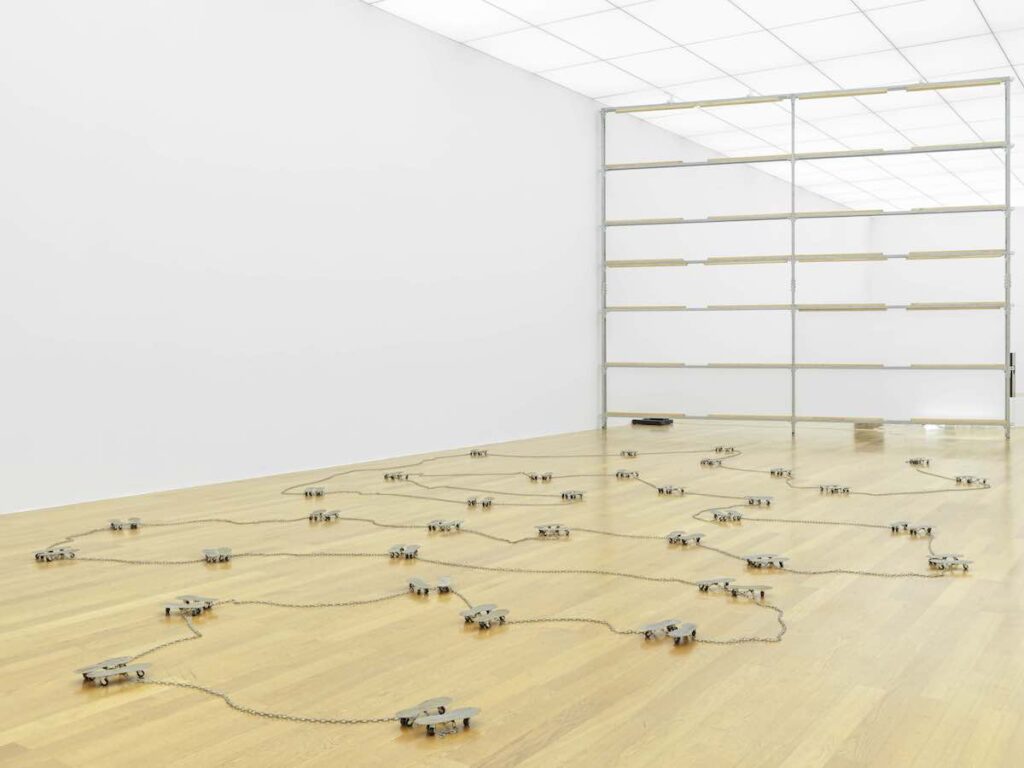

Margaux: Ho scelto La passeggiata nel lavoro di Liliana, ché conoscevo prima ancora di vederlo alla Biennale di Venezia nel 2019, senza mai averlo visto prima esposto dal vivo. L’impatto di un lavoro, soprattutto per noi che viviamo una sfera in cui abbiamo un accesso ai lavori abbastanza costante e facile, è importante ed è molto diverso. E’ sorprendente quando alcuni lavori che ci sembravano belli sulla carta o al computer, una volta incontrati dal vivo, succede che non li notiamo mentre pensavamo di amarli. Oppure rimaniamo molto delusi, perché ci si aspettava tale dettaglio o tale finitura che non troviamo. E nel delirio della Biennale – e la quantità di informazioni alla quale qualunque essere umano e maggior ragione un’artista è sottomesso in quel momento – La passeggiata per me è stato il lavoro più tagliente. Intanto per questo finto readymade, che da lontano poteva sembrare davvero una serie di pattini mentre avvicinandosi erano invece delle suole sagomate con le ruote. E c’era questa riduzione del gesto all’essenziale, al minimo: un minimo che permette di contenere un’emozione molto forte e ambivalente, una cosa che nella quale mi riconosco e che mi tocca molto. Come cioè svincolarsi dal simbolismo. E questo lavoro con la sua brutalità, la sua semplicità e l’ambivalenza che lo caratterizza, quel rimando all’infanzia, alla libertà, anche al divertirsi, viene talmente contrastato dalle catene. La mente, la parte dialettica della mente, non riesce a fare la somma: se non è possibile fare la somma, si entra in quello che per me è un’opera riuscita. Quando non si poteva fare altrimenti. E quando si riesce ad esprimere un ossimoro in modo così forte ed emozionale, la premessa concettuale viene esplosa dall’ambiguità dell’opera e dal suo carico emozionale e ambivalente.

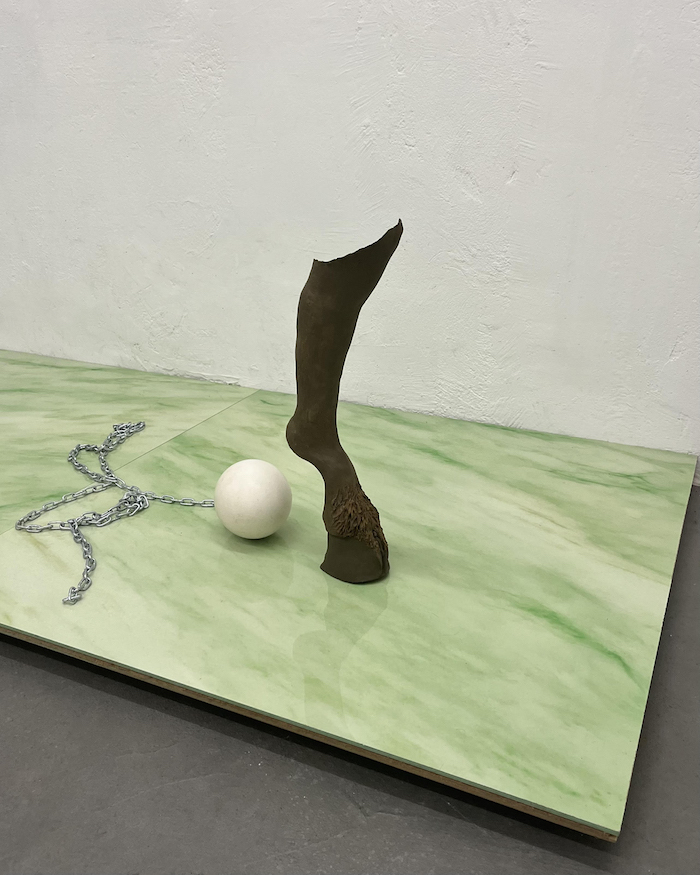

Liliana: Grazie, hai letto molto bene il lavoro, anche perché stai parlando di uno dei miei primi lavori, del 1988. E quello che anche dopo tutti questi anni col tuo sguardo hai capito, hai letto, forse è questa la cosa che credo ci accomuni, per quanto ci siamo conosciute adesso attraverso questa rubrica. Ecco forse è più un filo che mi lega a quello che è il tuo modo di affrontare l’arte, come la intendi. Così come in quel lavoro mio de La passeggiata, quando tu parli di una certa essenzialità (non penso ancora radicalità) ma il cercare di utilizzare qualcosa di molto semplice ma che può essere molto secco. Ecco per me questa sorta di secchezza, che poi è l’essenzialità, è quello che arriva al cuore. Per esempio c’è un lavoro che ho visto nel tuo studio, che è un piede, uno zoccolo, bloccato con una catena. Ecco è anche ciò che interessa a me, la condizione umana. E la condizione umana magari per te è molto più forte, intendo soprattutto la dichiarazione del corpo femminile, per esempio ho notato anche quest’altro lavoro che hai fatto, Medea, o come cavolo si chiama

Elena: Liliana, hai citato la radicalità e mi piacerebbe affrontare questo tema, perché credo che tocchi tutte e due, sebbene in modo diverso. Ed è uno dei motivi per cui abbiamo pensato al dialogo tra voi. Liliana è radicale nella forma nel suo modo di presentare un contenuto non mediato, che arriva direttamente alla pancia, mentre per Margaux la radicalità la vedo legata soprattutto al contenuto. Per esempio, Margaux, mi ha molto colpito il tuo ultimo lavoro Le rythme du oui et du non con i papier-mâché in cui presenti “gargouille spaventati e autofagi”.

Margaux: Sì, da qualche tempo ho iniziato a preparare impasti di papier-mâché e ho deciso di macinare esclusivamente giornali di sinistra. Poi a certo punto mi sono focalizzata su Domani, non tanto per la linea editoriale, ma per il titolo, molto dichiarativo – ti metti a macinare il domani. Credo che alla base ci sia una metodologia di lavoro, in cui intanto decido di macinare un certo tipo di informazione, un certo tipo di giornale, di sinistra e non di destra, e poi non divento dipendente da nessun tipo di pressione economica, è un materiale che si reperisce facilmente. E’ chiaro che arrivando dagli studi con Penone ho un determinato tipo di modalità. Riflettere sull’impatto dell’arte povera come metodologia, non tanto come forma, ma come metodologia di lavoro, è rimasto molto nella mia pratica

Liliana: Questa è una cosa simpatica che ci accomuna perché, per esempio, tu hai detto che macini solo Domani e mi veniva da sorridere perché io ho fatto questo lavoro Le Nomadi e dentro questi zaini ci sono realmente dei vestiti. Non sono quattro magliette in superficie e per me c’è un’etica anche in questo. Non è importante che dichiari cosa c’è sotto, anche se me l’hanno chiesto. Lo capisco bene, io ho studiato con Luciano Fabro, e ricordo bene quando diceva che il peso era peso e la leggerezza è leggerezza. Non c’è trucco non c’è inganno.

Elena: Mi piace molto questa parola che usi e secondo me ritorna parecchio nella tua pratica. C’è questa intervista del Pecci, relativa alla collettiva in cui hai portato quel tuo bellissimo lavoro, Favilla, con i crick che alzano questo materasso di gommapiuma e dici: “Questa non è un’opera falsamente leggera”. Perché il crick alla fine è ciò che rende leggero e allora tu hai deciso di mostrarlo facendogli sollevare gommapiuma

Giulio: Esplorando invece un altro dei temi che sta a cuore a questa rubrica, vorremmo sapere il vostro rapporto con la città di Milano, filtrandolo attraverso la lente dell’arte. Questa domanda nel vostro caso ha un peso maggiore visto che entrambe non siete state solo fruitrici ma componenti attive nella creazione di questo paesaggio, avete fondato infatti degli spazi, tu Liliana Lazzaro Palazzi e Margaux Armenia Studio, luoghi di creazione ed esposizione, ma anche di incontro

Liliana: Beh io l’ho conosciuta Milano, ci sono nata e non ho mai vissuto in altre città, per cui diciamo che ho un arco di tempo lungo. Ho vissuto la Milano degli anni ‘80, quando la moda è entrata e ha cominciato a delineare dei tratti molto precisi di cambiamento, ma prima Milano era una città industriale, per cui borghese, per cui imprenditoriale e per cui operaia, c’erano tante anime, tanti campi e ognuno era un po’ dentro l’altro. Aveva anche un underground molto forte, penso a Corrado Levi, con tutta la sua attività, e penso anche a Luciano Fabbro, che in quegli anni aveva iniziato a insegnare in Accademia, e Hidetoshi Nagasawa con la Casa degli Artisti. Era una città molto accogliente, ma anche molto ricca di livelli culturali, non c’era ancora questo potere del sistema delle gallerie, c’erano delle gallerie che stavano nascendo, ma le gallerie non erano così più vecchie degli artisti che iniziavano a lavorare e per cui sono state anche delle gallerie sensibili e attente agli artisti che stavano emergendo. Io con un gruppo di compagni dell’Accademia ho organizzato una mostra fuori Milano, dopodiché abbiamo aperto uno spazio che era lo spazio di via Lazzaro Palazzi a Porta Venezia, che è stato aperto 4 o 5 anni, ed è stato un punto culturale artistico molto importante

Elena: Vorrei chiederti se c’è qualche mostra in particolare che ricordi

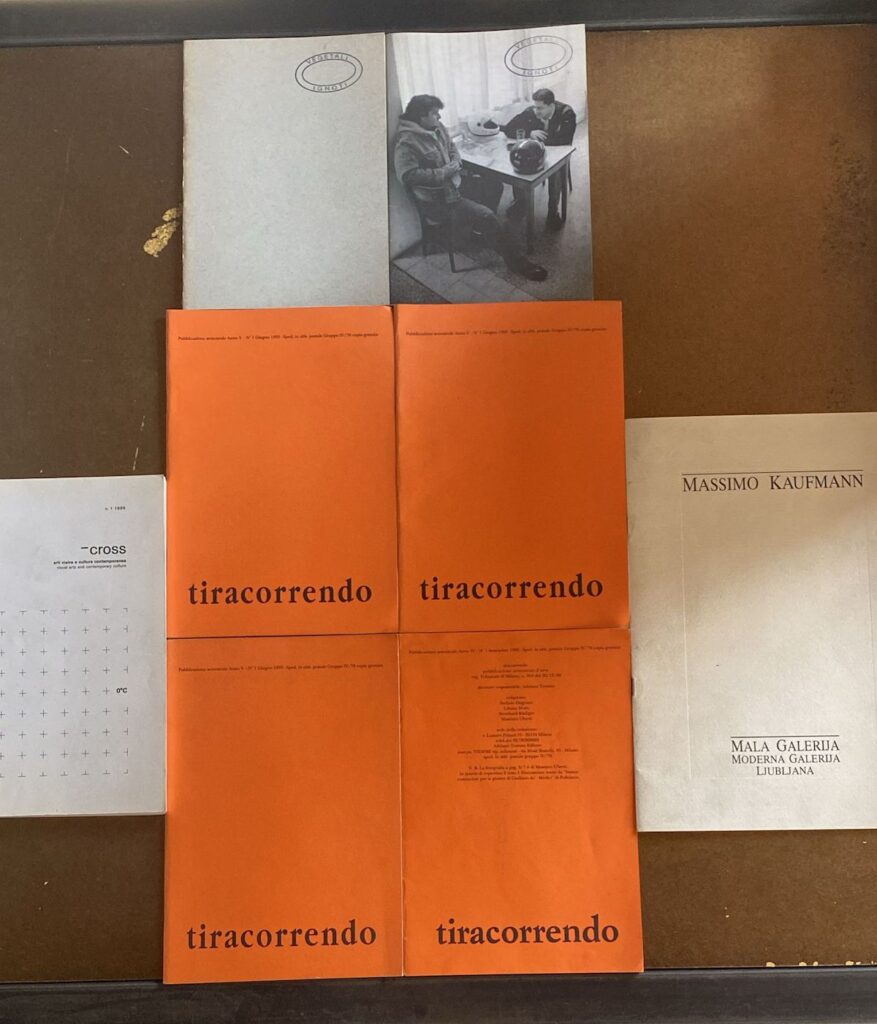

Liliana: Ricordo tante mostre, per esempio quando abbiamo invitato Marco Cingolani, che era un’artista molto diverso da noi, oltretutto pittore, e fece una mostra, uno o due giorni prima di Natale, in cui fece una sorta di installazione, fece una rappresentazione della Natività per cui c’era una Madonna, c’era Giuseppe, ed erano vivi, erano proprio delle persone, e guardavamo queste presenze attraverso la finestra. Un’altra cosa molto importante dello spazio era la rivista Tiracorrendo. Abbiamo invitato gli artisti che lavoravano in quel momento su Milano, tipo Stefano Arienti. Che poi Stefano Arienti non era neanche dello spazio di Lazzaro Palazzi però poi, per esempio, in una mostra nel ‘91 al Pecci ha deciso di condividere il suo spazio con me e con un altro artista di Lazzaro Palazzi. Ecco succedevano questi incroci con gli artisti.

Elena: mi piacerebbe un piccolo approfondimento da parte tua proprio sulla rivista, se hai voglia di parlarcene. Lo chiedo anche perché siamo in un momento storico in cui c’è un po’ una riscoperta della rivista d’artista, ci sono un sacco di festival qui a Milano (Sprint, Mag to mag, Art chapter). Probabilmente c’è anche un modo diverso di concepirla rispetto al passato, prima era più uno strumento di espressione del pensiero, terreno per la critica, mentre ora ha acquisito molto importanza la veste grafica e il contenuto si adatta di conseguenza. Volevo dunque chiederti un po’ meglio che cosa rappresentasse per voi Tiracorrendo

Liliana: La rivista aveva questo formato a quaderno, con questa copertina arancione forte e il titolo che abbiamo trovato abbastanza per caso. La rivista raccoglieva i pensieri di chi in quel momento voleva dire delle cose. C’erano degli artisti che scrivevano magari più di altri, mi viene in mente Adriano Trovato, Bernhard Rudiger, e si scriveva di quello che noi vedevamo in quel momento, pensavamo, ma poteva anche essere una poesia che uno di noi aveva letto, per cui non era necessariamente un qualcosa che parlava di un presente. Tieni conto poi che era una rivista autoprodotta e, siccome parliamo dell’anno ‘90/‘91 le cose venivano spedite per posta, per cui 500 persone che noi avevamo individuato in Italia lo ricevevano gratuitamente per posta. A volte c’erano degli scritti a più mani, che venivano firmati come “Spazio di Lazzaro Palazzi”, perché, e questo è stato molto importante, noi non eravamo un gruppo, noi eravamo 9 individualità che avevano quel terreno comune. E in fondo potevamo convivere benissimo insieme anche nella nostra diversità. Questa era la forza dello spazio, la nostra diversità e magari capitava che uno di noi andava a fare una mostra da una parte, conosceva un’artista e lo coinvolgeva, lo invitava a scrivere o a fare un disegno.

Giulio: Un’altra riflessione da aggiungere, dai racconti che ho avuto occasione di raccogliere attraverso l’archivio, mi sembra proprio di notare una liquefazione dei ruoli. Secondo me la caratteristica di tutta la scena italiana – straordinaria – è questa capacità di esprimere più funzioni all’interno del sistema, rendendo il sistema ipso facto molto ma molto più inclusivo, soprattutto in quella stagione forse meno sclerotizzata rispetto alle dinamiche di competizione. Ecco ho colto una apertura maggiore…

Liliana: E’ vero, hai fatto un’analisi giusta, c’era una maggiore apertura fra gli artisti ma anche tra i galleristi, c’era un Massimo De Carlo che nel ’90 decide di fare una mostra di 13 che in fondo hanno aperto uno spazio ma in mano hanno poco. Però lui ne ha letto un’energia e per cui è stato anche coraggioso. Ora non so se c’è ancora questo coraggio. Anche tra gli artisti, poi noi eravamo inconsapevoli, più incoscienti degli artisti ora, forse eravamo più leggeri, e usavamo la rivista per tirarci le frecciatine l’un l’altro. Ma non c’era ancora una figura così forte del curatore, esisteva ancora il critico e stava solo nascendo la figura del curatore e penso a Amnon Barzel (che purtroppo è mancato un mese fa) che ha creato la prima scuola per curatori al museo Pecci di Prato

Margaux: Per rispondere vorrei proprio partire da questa questione della scomparsa progressiva della figura del critico, in concomitanza al monopolio del curatore. Io credo che quello che hai detto prima – ovvero che attraverso Lazzaro Palazzi ma anche la rivista c’era la possibilità di criticarsi tra artisti – non è un caso, esisteva ancora la figura del critico e quindi questa funzione critica dell’arte esisteva ancora tra gli artisti. Oggi è praticamente scomparsa, ed è una cosa che trovo triste, perché la critica non è per forza distruggere qualcuno o un lavoro, è una modalità di discutere. A Milano ci sono studi degli artisti, ci sono spazi indipendenti ma sempre di meno e c’è qualche istituzione museale. E poi ci sono gallerie. Le gallerie, dal momento in cui diventano prepotenti, non hanno necessariamente voglia che esista una scena critica perché la loro funzione è commercializzare, è vendere un lavoro, ed eventualmente risparmiarsi le critiche rispetto al lavoro. Quindi l’unico posto in cui si può ricreare un’attenzione critica tra gli artisti – nel buon senso, cioè discutere di quel che facciamo, a che cosa serve, perché lo facciamo, come ci poniamo, che cos’è il lavoro, perché lo reputiamo forte – a Milano lo si può fare credo soltanto negli studi che diventano anche spazi di ospitalità. Pietro Catarinella, che è anche il mio compagno, ha fondato Armenia Studio. Io all’inizio dovevo farne parte solo in modo periferico, poi in realtà molto velocemente l’ho affiancato. E’ uno spazio che si è costituito attraverso gli artisti che l’hanno frequentato sin dall’inizio e fino alla fine, come Andreas Zampella, infatti purtroppo tre mesi fa siamo stati sfrattati. Armenia Studio è stato aperto tra i due lockdown, e devo dire che per quell’anno e mezzo di Covid abbiamo fatto di Armenia Studio un posto meraviglioso in cui si facevano cene, si facevano studio-visit, si facevano mostre, si facevano feste (al punto che mi è capitato di sentire della gente mai vista prima che diceva “Sabato andiamo ad Armenia Studio, sicuramente ci sarà qualcosa”). Diciamo che a volte la situazione ci è un po’ sfuggita di mano, però è stato molto bello. Ci sono stati momenti di tutti i tipi, dalle cene più “pettinate” con i collezionisti agli studio-visit con amici artisti. Ecco credo che abbiamo potuto ricreare una realtà che per me è molto importante, che mantenga forte l’attenzione culturale dell’arte, che passa attraverso la critica, e non solo il prodotto a cui ci ha abituato la predominanza delle gallerie.

Elena: A me piacerebbe concludere con un racconto, un aneddoto, una condivisione di un momento prezioso.

Margaux: Ne ho uno, ma non so se è ciò che cerchi. Dieci anni fa, stavo ancora a Parigi, e mi chiama un curatore legato al cinema ma che si occupava anche di arte. Mi chiama una mattina alle 9, e mi dice “che fai? adesso ti sbrighi e mi raggiungi dall’altra parte di Parigi da Item [uno storico laboratorio di incisione e di litografia Rue du Montparnasse]. Chiedo “che ci vengo a fare?”, e lui, che è sempre stato un provolone un po’ sportivo, giocoso, mi risponde “intanto mi accompagni” “sì, ma per fare che?” “vedrai!”. Quello era un periodo in cui avevo deciso di non fumare la mattina. Arrivo lì, ed eravamo un gruppo di cinque persone, tra cui individuo subito David Lynch, poi c’era anche Paul McCarthy. Stavano tutti e due stampando le loro cose. Alle 10.50 parte il primo giro di champagne e penso “adesso sarò sbronza al primo goccio e non ho neanche le sigarette”, perché l’unico modo a questo punto di bilanciare la sbronza era quello di fumare. Inizio così ad essere brilla, nessuno fumava e poi a un certo punto vedo David Lynch che tira fuori un pacchetto di sigarette e penso “dai perfetto”. Mi dirigo verso di lui che fa “hello!” e mentre mi avvicino, lo vedo che tira fuori il taccuino e la penna. Io, un po’ confusa, mi metto a ridere e gli dico “io in realtà volevo una sigaretta”, risponde con la sua inconfondibile voce “American Spirit” e tira fuori una sigaretta. Io lo guardo e gli rispondo “Bè, a questo punto firmala”, lui l’ha firmata e io me la sono accesa. Abbiamo riso entrambi molto.

Liliana: Io non so se ho una storia così bella! Un momento per me molto importante è stato Overture al Castello di Rivoli nel’84, perché è lì che ho capito che volevo diventare davvero un’artista. Eravamo andati come studenti con Fabro, che aiutavamo ad allestire il lavoro. Eravamo partiti da Milano ed eravamo arrivati a Torino la sera, con la nebbia, e tutti già a dormire perché Torino era una città operaia. Arriviamo lì e c’erano tutti i più grandi. Ad un certo punto è spuntato Beuys e io guardo Luciano stupita, e lui, un po’ sprezzante, fa “sì è lui”. Ricordo anche De Dominicis che allestiva la notte, che mi ha convinta a svaligiare tutti i frigo bar delle camere che trovavamo aperte. Poi c’era Kounellis, e non potevi passare in mezzo al suo lavoro, no, dovevi fare il giro. E Rebecca Horn. E i trasportatori (i mitici trasporti Gondrand, per cui ho pensato: “Ah, certo esistono i trasportatori) che da una finestrona, con un argano, facevano passare le immense tele di Kiefer. Ho trovato quello che oggi si definirebbe un backstage molto ma molto vitale. E lì ho deciso che sarei diventata un’artista.

Cover: Liliana Moro, VIA BREDA 122 MILANO, 1989, carta da parati, dimensioni variabili