Si tende a guardare con scetticismo i graffiti presenti nelle strade di ogni città e ancor di più quando questi entrano all’interno di un contesto museale. La proposta di Graffiti, curata da Leonie Radine e Ned Vena, dimostra invece di essere una scelta vincente. Fino al 14 settembre, nelle stanze del Museion di Bolzano, vengono presentate opere di artisti che hanno reso proprio il linguaggio visivo urbano: non solo writer ma artisti transdisciplinari che hanno utilizzato lo spray come strumento creativo. Il percorso espositivo raccoglie opere realizzate nell’arco di settantacinque anni, a partire dagli anni ’50 e ’60 con le prime pitture spray, anticipatrici dei movimenti degli anni ’80 e dei primi writer, fino alle figure contemporanee che integrano i graffiti nelle loro pratiche artistiche.

La mostra apre con opere di artisti come Carol Rama, Hedda Sterne, Dan Christensen e David Smith che, nella serie Sprays, mostra un metodo di lavoro unico nel suo genere. Queste tele possono essere viste sia come esperimenti di pittura che come disegni preparatori per le sue sculture: Smith saldava insieme dei pezzi di metallo che poi decideva di irrorare con la vernice smaltata, ricavando forme dai contorni netti su sfondi sfumati e appiattendo le sue sculture sulle superfici. In questo modo riuscì a fondere i gesti dell’Action Painting, l’interesse del Minimalismo per i materiali industriali e la fascinazione dei dadaisti per il readymade.

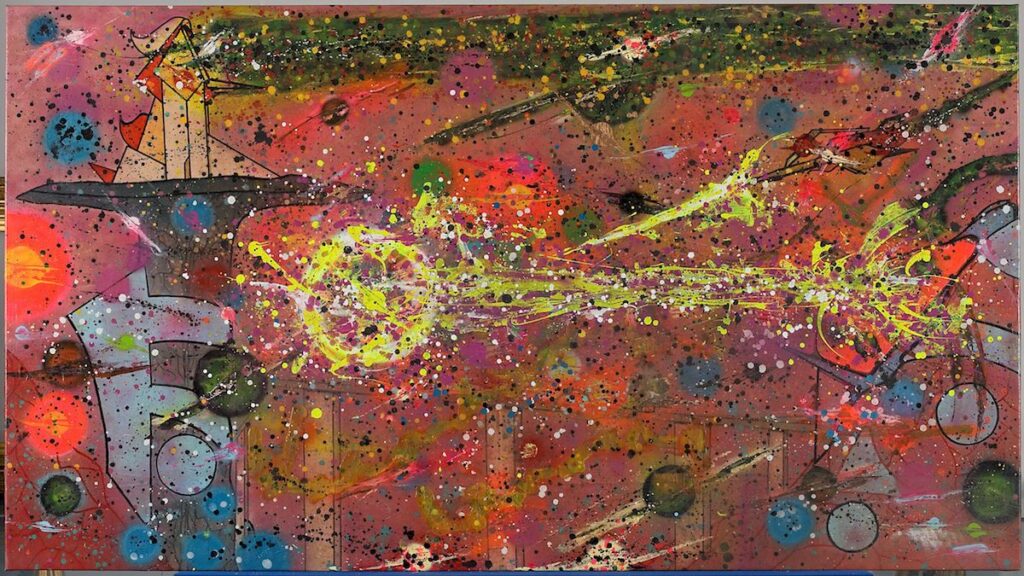

Seguendo un ordine cronologico, si giunge poi agli anni ’80, periodo in cui i graffiti diventano strumento di protesta e nuovo linguaggio della cultura hip hop. Qui, sono esposte opere dei pionieri del graffitismo: artisti e artiste urbane che decidono di utilizzare la tela, all’epoca vista come un puro espediente commerciale, per la realizzazione di lavori che giungono a noi come testimonianza storica di un passato vivo ma difficile da rintracciare. Alcune opere, come quelle di Blade, Seen, Dondi White e Zephyr, esplorano lo spazio della tela mantenendo i codici visivi dei graffiti, mentre altre, per esempio quelle di Lee Quiñones e Daze, si distaccano per andare verso esiti più figurativi.

L’arte urbana nasce come veicolo di critica sociale e politica. Nel corso degli anni, grandi nomi della storia dell’arte come Martin Wong, Keith Haring e Jenny Holzer furono tra coloro che decisero di parlare, attraverso la loro arte, contro l’oppressione delle minoranze, la corruzione del potere e le istituzioni violente. Haring, in particolare, interveniva sui cartelloni pubblicitari liberi nelle stazioni della metropolitana, disegnando omini stilizzati, diventati universalmente riconoscibili, con i quali denunciava l’AIDS e il dilagante consumo di crack nelle strade.

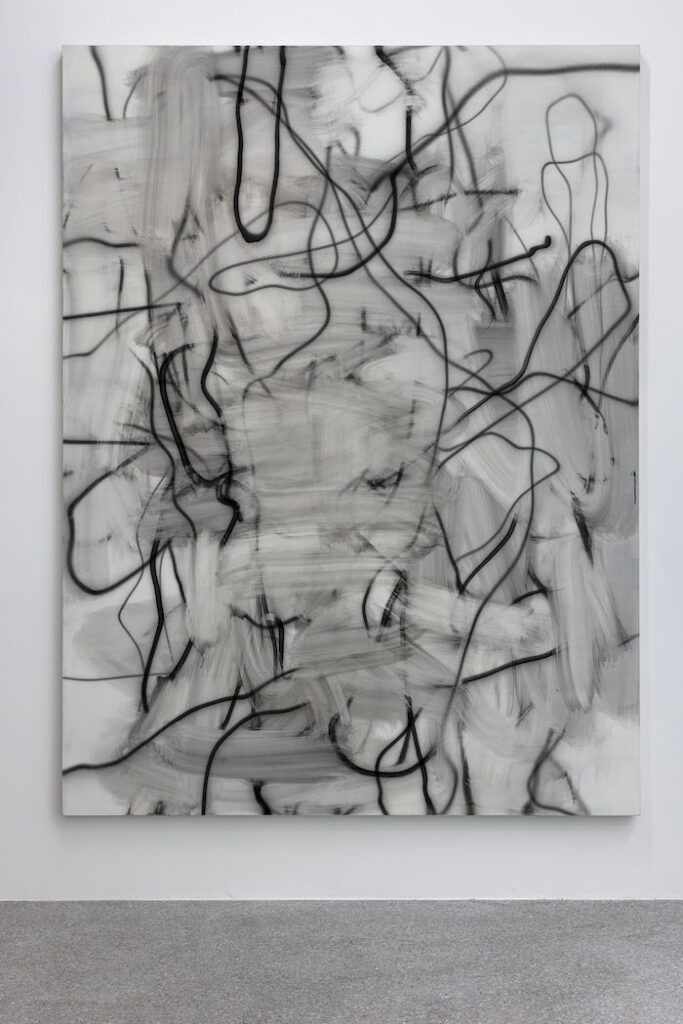

Passando alla sezione contemporanea, troviamo artisti postconcettuali come Christopher Wool e Michael Krebber che continuano a sperimentare con la vernice spray. Questa a differenza delle pennellate tradizionali, offre più libertà espressiva e velocità nel segno, permettendo di mantenere quel grado di casualità e “errore” che la pittura tradizionale non prevede. A partire dagli anni 2000, il mondo dell’atelier e quello dell’arte urbana sembra trovare un giusto connubio: artiste e artisti citano i graffiti nelle loro opere mentre writer espongono in gallerie e istituzioni, talvolta con lavori irriverenti come quelli di Shaun Crawford, che denuncia la violenza della polizia di New York attraverso gli allegorici “characters” dei graffiti.

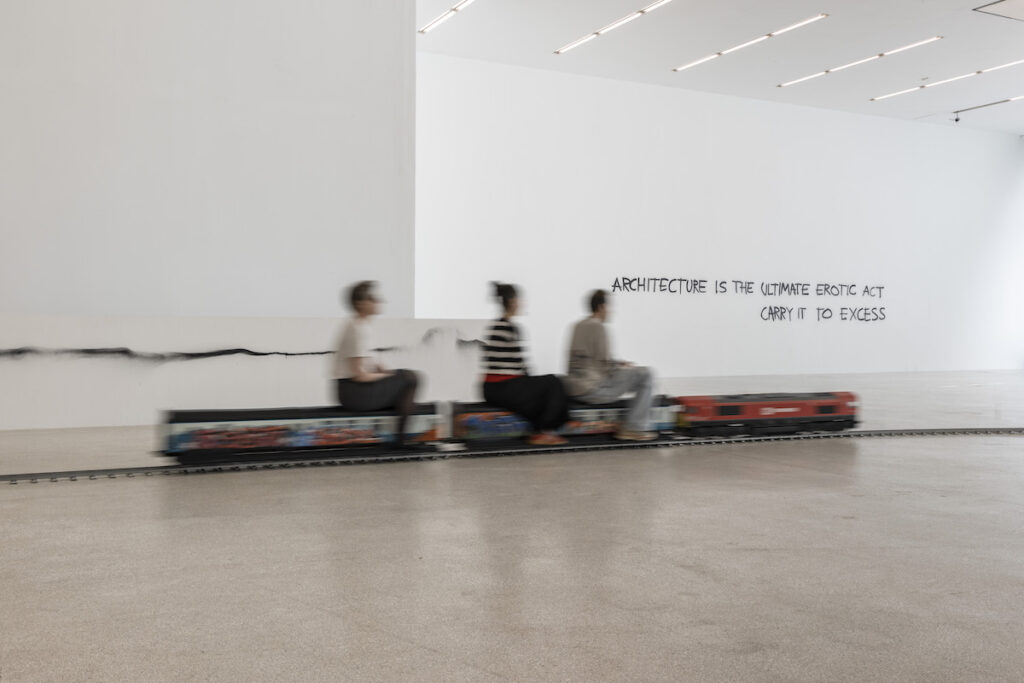

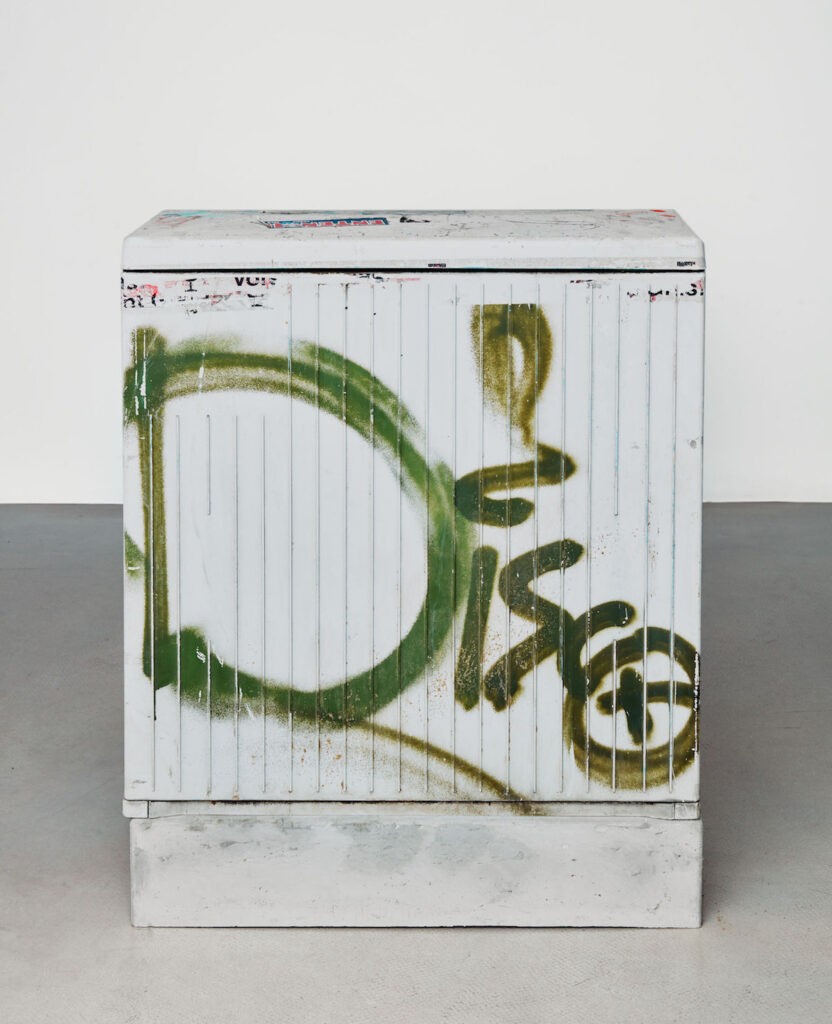

La mostra propone una lettura dei graffiti utile a comprendere e vivere il paesaggio urbano. Questo obiettivo riesce pienamente nel piano superiore del museo, dove veniamo immersi in un ambiente ricostruito grazie a New Media Express (2014–16) di Josephine Pryde – un trenino dipinto sul quale è possibile sedersi e muoversi nello spazio espositivo – e agli armadi elettrici e bidoni della spazzatura, decorati da sticker e tag di Klara Lidén. A fare da cornice della mostra sono le fotografie e i video che documentano l’ingresso dei graffiti nel mondo audiovisivo. Spesso non sono i protagonisti ma sfondo delle narrazioni del tempo, come in Ms Peanut Visits New York (1992–1999) di Charles Atlas, che non parla di graffiti, ma offre un punto di vista sulla realtà newyorkese degli anni novanta.

Parlare di graffiti negli ambienti istituzionali resta una scelta delicata, che spesso suscita critiche da entrambi i fronti: i frequentatori abituali dei musei faticano a riconoscere e a valorizzare le pratiche artistiche urbane, relegandole a una posizione marginale; dall’altro, writer e appassionati rifiutano la musealizzazione di un’arte nata per restare lontana dalla privatizzazione e da vincoli commerciali. In Graffiti viene invece dato valore alle opere non di strada di artisti transdisciplinari, senza intervenire né appropriarsi di interventi pensati per lo spazio urbano com’è successo nel 2016 con la mostra Street Art. In quell’occasione alcuni collezionisti facoltosi staccarono dai muri diversi lavori per esporli a Palazzo Pepoli, causando non poche polemiche e spingendo artisti come Blu a cancellare le proprie opere.

Si aprono così interrogativi sulla legittimità dei graffiti, fatti di anonimato ma anche di rivendicazione artistica che spesso non accetta tutela né restauro. Graffiti, oltre a presentare uno spaccato storico, invita a interrogarsi su come un linguaggio nato per la strada possa dialogare con l’istituzione senza perdere la propria forza originaria. Una sfida che resta aperta, e che continua a definire il confine fragile tra arte pubblica e sistema museale.