La campagna d’ estate, le distese di sole, le serate chiare, i giri in bici nei pomeriggi nel nulla, il desiderio di desiderare sempre altro (ciò che ancora non si conosce).

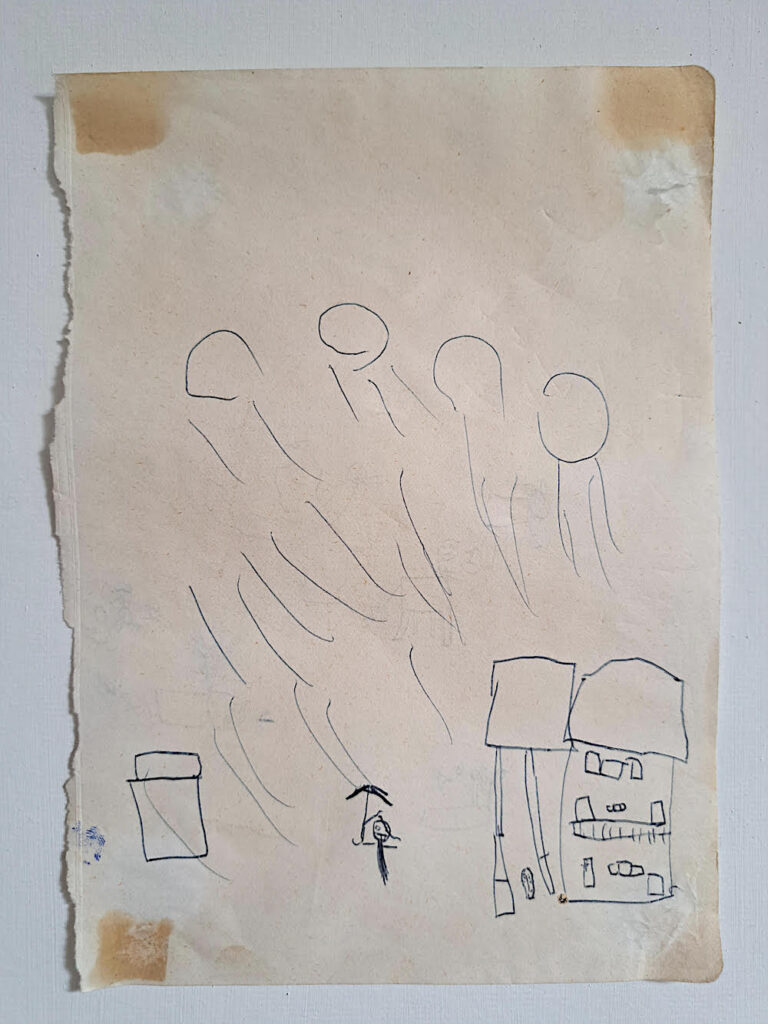

Il paesaggio che passa attraverso i finestrini di una A112, mentre mio padre guida e io ho 4 anni e resto in silenzio perché ho una grande soggezione. Poi, il volto di una donna sul muro di una casa, un affresco, un’edicola votiva, una data: 1750. Lo stupore, la magia, l’elettricità.

L’ auto corre veloce però quel volto io l’ho visto e resterà per sempre.

Alcuni dicono che nasciamo due volte: una è la venuta al mondo, l’altra è quando riconosciamo chi siamo e chi diventeremo. Io sento di essere nato di nuovo quando ho visto quel dipinto mezzo malandato sul muro di una casa abbandonata. Così è stato l’inizio. Assieme alla fascinazione dell’abbandono, del frammento, di ciò che è stato ma che resta nell’ aria, come il fumo delle sigarette di qualcuno che è andato vita.

Immagini comuni, che appartengono al vissuto di tutti, dove ognuno può riconoscere qualcosa di suo, apparentemente dimenticato che, da lontano, torna.

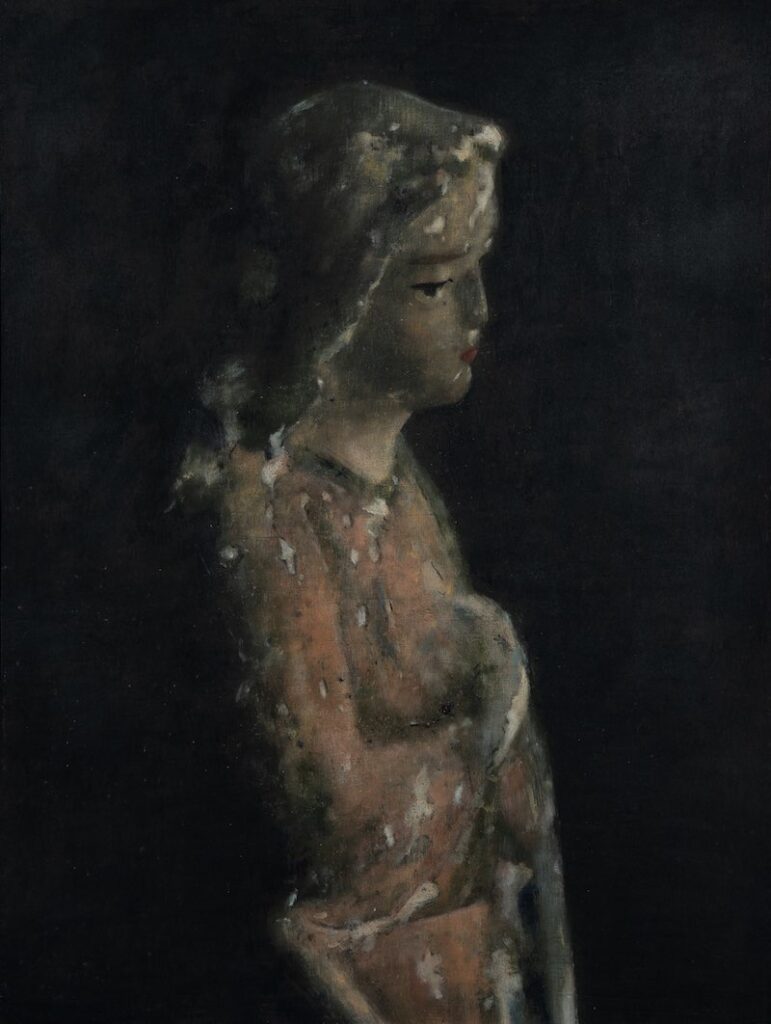

Dalia compare attraverso una pittura lenta e per stratificazioni.

Dalia è una piccola statuina di gesso, segnata dal tempo, i colpi presi, i colori usurati, eppure vive: diventa umana, come il ritratto di un’anima, l’anima delle cose che ci stanno accanto.

Dalia è un dipinto recente, ma in realtà appartiene a una serie di studi di ritratti che porto avanti dal 2015: volti, dimenticati e perduti, che diventano paesaggio.

La realizzazione di questi manufatti, che era opera di artisti modesti e spesso le fattezze delle statue, presentavano spesso errori di proporzione e ingenuità di varia natura. Proprio queste caratteristiche diventano dettagli che rendono umane queste piccole e modeste creazioni.

Per questo ciclo di dipinti, che ha come soggetto proprio le statuine di gesso dei presepi o le statue dei santi nelle chiese di campagna, ho scelto la tecnica della pittura su tavola, preparata ad ammanitura: un procedimento lento e antico, come un rito sacro.

Nel silenzio della cascina, dove sono nato e vissuto, ho scelto di restare a dipingere.

Il mio studio è in quello che un tempo era il granaio della casa che i miei bisnonni hanno fatto costruire sul finire degli anni trenta. Una cascina di campagna, dove è accaduto tutto: i matrimoni, i figli, la guerra, le morti atroci, le sconfitte, le rivincite, i pianti e le risate. Non è più una casa ma un tempio laico dove è passata la vita.

Tante persone non ci sono più, pian piano la casa si è fatta più vuota ed io sono l’ultimo di una generazione che finirà con me.

Quando mi siedo in studio ed appoggio le mani sul tavolo macchiato di colore è come se mi sedessi per dividere un pasto con tutti gli spiriti dei miei avi. Allora aspetto e raccolgo tutte le loro forze che mi chiedono di dare ancora vita e colore alle loro intenzioni. A volte mi prende una grande malinconia ma, nella solitudine, trovo una forza che mi arriva da lontano. Sono tutti loro che mi chiedono di vivere, di farli ancora vivere.

Le aspirazioni, i tradimenti, le sconfitte, la guerra, la musica, la voglia di vivere, la rabbia e la gioia…

Sento come una voce che mi dice: Racconta, racconta di noi e noi saremo ancora vivi, ancora, con te.

Enrico Tealdi, Luglio 2024

Ha collaborato Simona Squadrito

Per leggere gli altri interventi di I (never) explain

I (never) explain – ideato da Elena Bordignon – è uno spazio che ATPdiary dedica ai racconti più o meno lunghi degli artisti e nasce con l’intento di chiedere loro di scegliere una sola opera – recente o molto indietro del tempo – da raccontare. Una rubrica pensata per dare risalto a tutti gli aspetti di un singolo lavoro, dalla sua origine al processo creativo, alla sua realizzazione.