Intervista di Sara Benaglia e Mauro Zanchi — ‘Augmented Images’

Sara Benaglia e Mauro Zanchi: Come ti sei fatto conduttore di immagini e di relazioni semantiche attraverso le varie indagini legate ad Area di Coincidenza?

Adiano Altamira: Area di Coincidenza è nata concettualmente fra il 1969 e il 1971 come indagine iconologica basata su un meccanismo simile a quello della Serie kubleriana, che peraltro all’epoca non conoscevo, così come non conoscevo, se non per vaghi accenni orali, l’idea della Mnemosine warburghiana. L’aspetto piú sperimentale della ricerca era dovuto al fatto che procedeva da immagini di opere d’arte desunte dal circuito dell’informazione – che all’epoca era soprattutto quello della carta stampata (internet non esisteva ancora); l’idea base era quella di stabilire in che modo venisse a crearsi in un certo contesto una cultura condivisa, e come questa a sua volta influenzasse la cultura in divenire. Scartai abbastanza rapidamente l’ipotesi che le somiglianze che mi guidavano alla formazione di sequenze (con immagini simili di autori diversi), fossero dovute a plagi intenzionali, e mi concentrai piuttosto sull’idea dell’esistenza di costanti culturali che oltre a fissare il perimetro di quanto era immaginabile in una certa epoca, favorissero la diffusione anche involontaria di certi modelli, superando sostanzialmente l’evenienza di una ripetizione voluta degli stessi.

SB+MZ: Area di Coincidenza è anche un progetto anticipatorio della cultura del riuso, remix e della rielaborazione di immagini jpeg prelevate dalla rete. C’è una relazione con l’originale materico in questo progetto?

AA: Come accennavo, il fatto di ricercare le immagini nell’ambito dell’informazione evitava un confronto con l’ingombro fisico dell’opera vera e propria, rimanendo in un territorio di pure icone. Dall’altra evitava il pericolo della proliferazione di nuove immagini in una iconosfera già satura, sulla quale diventava invece decisivo fare un’operazione di scelta, selezione e riordino.

SB+MZ: Quali ricorrenze e quali persistenze delle costanti culturali sono emerse attraverso la lunga e complessa ricerca messa in azione con Area di Coincidenza? Ci racconteresti l’ultima combinazione visiva che compone questa serie (e se essa possa effettivamente dirsi conclusa)?

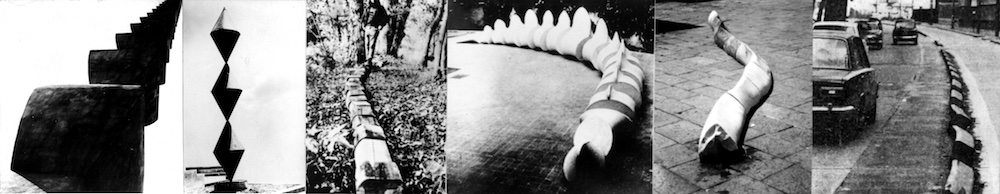

AA: Da qualche anno a questa parte affronto sempre meno la ricerca di nuove combinazioni, e mi concentro sul completamento di sequenze già esistenti (molte mai esposte) o sul loro perfezionamento. Una delle ultime si chiama Torri, colonne e serpentoni, e propone la combinazione di una sequenza mai materialmente eseguita, pubblicata però in un mio libro del 1997; con una vecchia sequenza di Area di Coincidenza (del 1974), che prevede però un aggancio con una possibile, nuova, terza sequenza. Questo tipo di nuove/vecchie elaborazioni si propone di procedere oltre all’osservazione limitata offerta da una rapida illuminazione estemporanea, e di porre le basi per un’analisi più approfondita di un fenomeno tipico del secolo scorso, ma ancora attuale: quello dell’edificio-scultura (La Tour Eiffel, il Monumento alla III Internazionale), che l’architettura attuale ha ripreso e sviluppato ulteriormente, anche se in una diversa direzione.

Area di Coincidenza è in effetti una sorta di opera infinita, che fingo a volte di aver abbandonato, ma che mi ritrovo poi continuamente a limare, rifinire, ed anche proseguire.

SB+MZ: In cosa consiste la trama delle complesse parentele messe in azione attraverso accostamenti iconologici, associazioni visive e aperture concettuali? E in particolare ci parleresti del processo di analogie presente in Associazioni (1974)?

AA: Fin dagli inizi della ricerca mi ero reso conto che non si trattava di un lavoro a senso unico, ma di una esplorazione ramificata, che poteva dispiegarsi in varie direzioni. In particolare il fatto che il primo accenno di una possibile osservazione nascesse dall’esame di un’immagine che ne richiamava subito una seconda, e così via, ad libitum, faceva sì che oltre che con la Storia dell’Arte si dovessero fare i conti anche con la memoria e i suoi meccanismi, con l’inconscio, con la propria cultura; dimensioni che ho di fatto nuovamente affrontato con le ricerche successive sui Sogni, sul Caso, ecc.

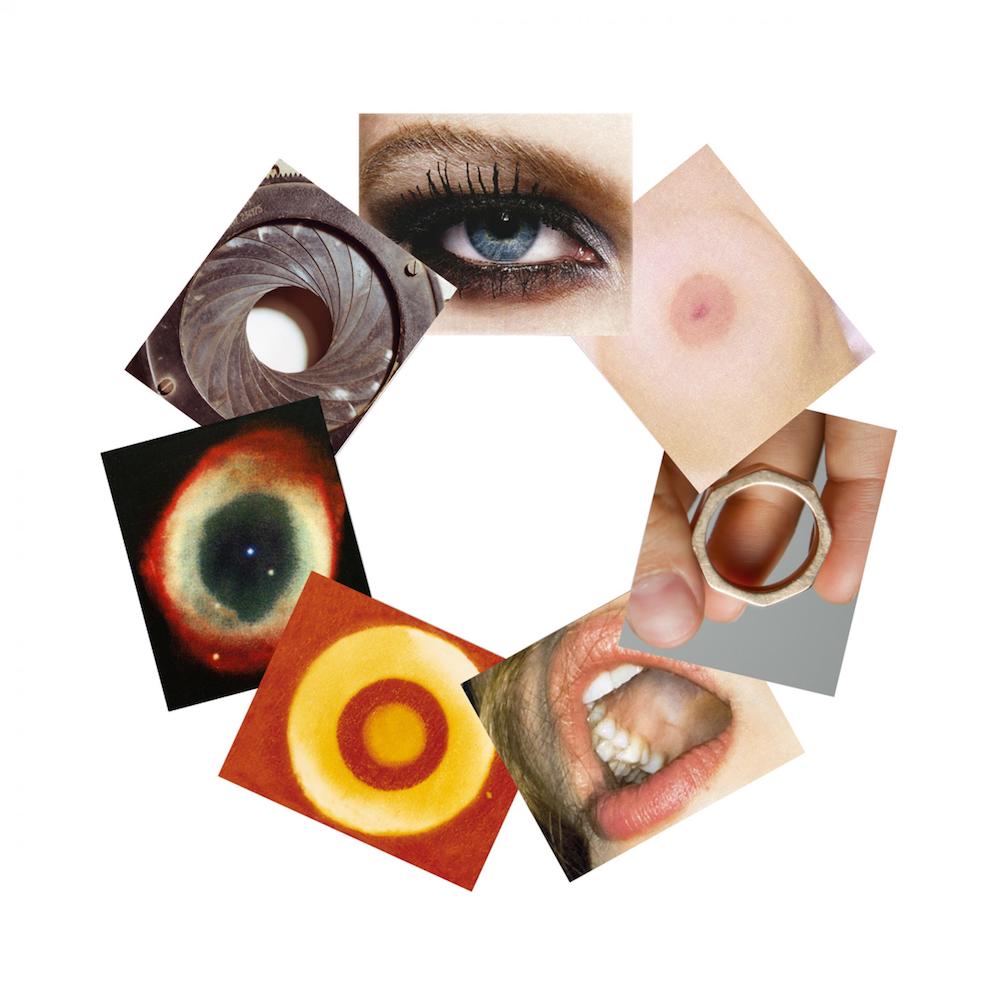

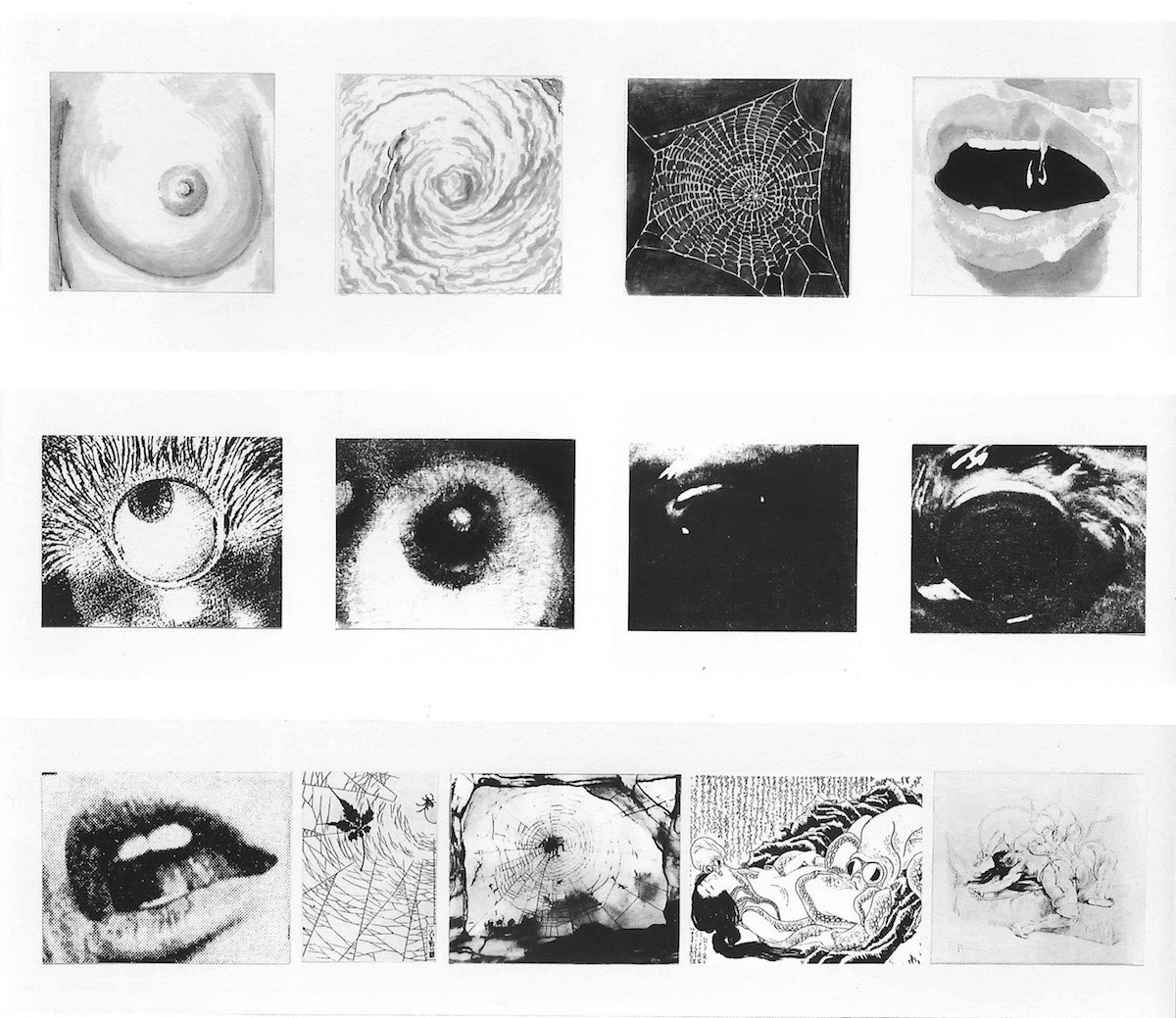

L’opera che voi citate, in particolare, nasceva da due piani distinti di osservazione: il primo proveniva da forme che disegnavo ossessivamente in quel periodo (un seno, un gorgo, una ragnatela e una bocca spalancata), che all’estremo della semplificazione risultavano essere cerchi concentrici o spirali. Il secondo da opere d’arte di autori che assai probabilmente non si conoscevano tra loro. Sarà anche importante notare che una sequenza di Area di Coincidenza terminata l’anno precedente (1973), aveva proprio come tema centrale composizioni con cerchi concentrici e spirali. In questa sequenza comparivano, oltre ai miei disegni, un occhio di Odilon Redon, un seno di Giovanni Testori, la sequenza celeberrima dello scarico della doccia di Psyco, con la bocca semiaperta della protagonista uccisa, una ragnatela di Hokusai e una di Victor Hugo, e due immagini passabilmente oscene dello stesso Hokusai e di Felicien Rops, entrambe con un nudo di donna avviluppato e succhiato da una piovra. Al di là del suo valore, che non sono certo io a poter valutare, l’opera conserva tuttora, credo, due motivi di interesse: il primo, di essere una delle prime opere di ambito squisitamente fotografico (nel senso che l’espressione aveva negli anni ’70) a contenere dei disegni; il secondo, quello di uscire dall’ambito specialistico dei confronti fra opere d’arte appartenenti allo stesso contesto, per aprire la strada a una narrazione che iniziava uno scambio dialettico tra forme di cultura diverse come il cinema, le letteratura, la pittura, senza distinzioni di appartenenza fra Oriente e Occidente, ecc.

SB+MZ: Come ti sei relazionato con la tradizione dell’Ars combinatoria, con le suggestive connessioni presenti nei libri di Ramon Llull o con la complessità del Teatro della Memoria di Giulio Camillo Delminio?

AA: L’Ars Combinatoria mi ha sempre affascinato, ma in realtà le mie fonti d’ispirazione sono diverse, più simili allo schema delle connessioni sinaptiche di un cervello al lavoro. Queste da una parte si allacciano fra loro creando una rete diversa per ogni individuo, dall’altra partecipano al meccanismo di costruzione della memoria, che le ripercorre, in parte reinventandole.

SB+MZ: Che valore hanno l’accadere simultaneo e fortuito, l’imprevisto, l’azione del caso, il ritrovamento delle immagini, nella tua ricerca?

AA: Direi che hanno un ruolo di primo piano. Dicevo spesso ai miei allievi, citando Breton, che sogno e caso hanno entrambi la funzione di soddisfare un desiderio inconscio: ovviamente questo in una lettura squisitamente freudiana dei fatti. Però è vero che soprattutto i ritrovamenti casuali forniscono a volte qualcosa di bell’e fatto che ci sembra di riconoscere immediatamente perché dentro di noi lo stavamo cercando -senza sapere esattamente sotto che forma si sarebbe presentato. Questa circostanza è diventata in effetti l’innesco principale della mia ricerca sul Caso. In Area di Coincidenza il riconoscimento della somiglianza avviene per lo più automaticamente. Il resto del lavoro si basa sulla valutazione degli equilibri e dei “pesi” delle immagini, mentre si crea una sequenza. Cioè capire se sono compatibili fra loro e se hanno una tenuta equivalente da un punto di vista critico.

SB+MZ: Che ruolo ha la serie nelle tue opere, intesa come strumento di indagine?

AA: Nel saggio Area di Coincidenza, che scrissi nel 1980, c’è un intero capitolo dedicato al concetto di sequenza. Nel mio lavoro infatti la sequenza, frutto di riconoscimenti automatici di somiglianze fra le opere ritrovate durante la ricerca, si sostituisce di fatto al concetto kubleriano di serie. Tuttavia la sequenza viene di fatto ricontrollata prima di essere licenziata, in modo che sia possibile impiegarla legittimamente anche come frammento di una serie storica ideale, pur essendo ottenuta attraverso un metodo di selezione arbitrario. Del resto credo che la novità di questo lavoro venga proprio dall’essere “politicamente” scorretto.

SB+MZ: Cosa rappresentano per te i salti spaziotemporali nella Storia dell’Arte, partendo dalle suggestioni della fisica quantistica? Come ti sei posto nei punti di intersezione tra qualcosa che giunge dal passato e segue un percorso cronologico, costituito da rapporti tra causa ed effetto, e qualcos’altro che viaggia a ritroso nel tempo e proviene dal futuro?

AA: In arte, da un certo punto di vista, ogni opera è contemporanea di ogni altra opera esistente. Nel periodo cuboespressionista di Picasso (1906), una testa primitivista di Fernande è “cronologicamente” più vicina alla Dama de Baza eseguita duemilaquattrocento anni prima, che alle opere di Metzinger o Gleizes presentate nel 1912 alla mostra della Section d’Or; anche se Maurice Raynal citava proprio Metzinger come uno dei fondatori del Cubismo! La critica d’arte è spesso, in questo senso, fonte di paradossi spaziotemporali assolutamente paradigmatici.

SB+MZ: Ci potresti parlare dell’installazione Teoria del vuoto centrale (1972-1979), dove il medium fotografico viene connesso con le aperture intermediali?

AA: La Teoria del vuoto centrale nella datazione che avete indicato, è frutto della sintesi di due riflessioni fatte, la prima, nel 1971/72 e la seconda negli anni immediatamente precedenti al 1979, anno in cui venne esposta da Ginevra Grigolo a Bologna. Avevo notato che, benché la sensazione di vicinanza e compenetrazione fra due persone che si abbracciano sembri coinvolgere la maggior parte del corpo, in realtà le superfici di pelle che effettivamente si toccano sono assai esigue. Nell’estate del 1971 mi feci fotografare con la mia ragazza mentre ci abbracciavamo, con dello scotch sulla pelle che aiutasse a capire come il vuoto si incuneasse dai fianchi verso l’addome, e marcando, in una seconda fotografia, le zone di effettivo contatto. Questa seconda fotografia introduceva il tema che per motivi tecnici risolsi solo qualche anno dopo, nello studio (e con l’aiuto) di Alik Cavaliere: una sorta di scultura bucata (la zona di contatto fra i corpi di due miei allievi), in cui i pieni rappresentavano il vuoto attorno ai corpi degli amanti. Nello stesso periodo realizzai una serie di polaroid in cui cercai di rappresentare quello che effettivamente è in grado di scorgere confusamente, intorno a sé, un amante abbracciato alla sua compagna: qualche particolare slegato di frammenti del corpo, un pezzo di muro, la testata del letto ecc. Quello che veniva messo in risalto da queste foto era soprattutto il “buco” al centro, dove appunto avveniva il contatto. Questa sorta di vuoto, o di “assenza” -proprio dove sensorialmente si dovrebbe registrare il massimo della “presenza”- era forse quello che andavo cercando di rappresentare da alcuni anni.

SB+MZ: Secondo Gerard de Nerval, “il sogno è una seconda vita”, dove “i primi istanti del sonno sono l’immagine della morte”. Negli anni Ottanta, tu hai inteso il sogno come qualcosa in cui si manifesta la libera “scultura dell’inconscio”. Come hai indagato questa seconda vita attraverso la ricerca artistica?

AA: La mia ricerca sul sogno nacque per una sorta di scommessa con Franco Vaccari. Già da tempo cercavo di disegnare i miei sogni più suggestivi: quando scoprii che anche Franco, di cui ero spesso ospite a Modena, aveva un quaderno di sogni, decidemmo di fare una ricerca congiunta. In particolare, dato che Vaccari trovava curioso il fatto che sognassi spesso degli oggetti inesistenti, decisi di sceglierne alcuni che avrei realizzato tridimensionalmente. Da qui nacque la mia scelta di registrare, tramite disegni e brevi testi il maggior numero di sogni possibile. Tra questi ne sceglievo alcuni (spesso i meno spettacolari) che realizzavo con le tecniche che padroneggiavo di più: découpage di carta, oggetti in terracotta, sorte di scenografie in carta catramata. Poi ne realizzai alcuni che potevo “riprogettare” e far realizzare da artigiani, in metallo, neon ecc.

SB+MZ: In Sogni, Träume, Rêves, Dreams (1985), un libro realizzato a venti dita con Franco Vaccari, avete raccolto prove e trasposizioni nella realtà attraverso informazioni ricevute in sogno. Che cosa si è materializzato attraverso questo processo, in cui lo stato di veglia dialogava con il mondo onirico?

AA: Il libro, che uscì, con un anno di ritardo, in occasione della mia prima mostra di oggetti onirici da Piero Cavellini, a Brescia, fu in effetti il primo risultato concreto della nostra ricerca in comune sul sogno. Franco vi presentava una Esposizione in tempo reale realizzata nella stessa galleria tempo prima; mentre io raccontavo i sogni da cui avevo tratto un paio di grandi installazioni e alcune forme in ferro saldato esposte per l’occasione.

SB+MZ: C’è una parentela teorica tra le tue “sculture dell’inconscio” e l’Inconscio tecnologico di Vaccari?

AA: In realtà no. L’inconscio tecnologico di Vaccari è strettamente collegato all’atto del fotografare attraverso le specificità dello strumento; nel mio caso ero piuttosto interessato a scoprire come facesse l’inconscio a inventare oggetti che non esistono, e le cui funzioni sono assolutamente opinabili, se non su un piano simbolico. Tuttavia in senso lato consideravo la produzione onirica come una sorta di stadio “brut” della creazione artistica. Per questo mi interessava tanto.

SB+MZ: Quest’anno ricorre il centenario del Surrealismo. Cosa delle suggestioni, assonanze, riflessioni dell’immaginario surrealista è entrato nel portato concettuale delle tue opere?

AA: Del Surrealismo ho colto innanzitutto quel punto del Manifesto del ’24 in cui Breton affermava che la bellezza è frutto della scintilla ottenuta dal riavvicinamento fortuito di due termini, ovvero “dall’accostamento di due realtà più o meno distanti”. Più i loro rapporti saranno “lontani e giusti” più l’immagine sarà forte e avrà maggiore potenza. Certo, la fascinazione per la psicoanalisi, l’automatismo, la scrittura automatica, sono tutte cose che hanno fatto parte del mio immaginario, anche se ho sempre cercato di rimanere il più possibile lontano da certo sensazionalismo alla Dali, dal messianismo arcimboldesco, o dal fantastico e dallo “strambo” a tutti i costi.

SB+MZ: Nel 2007 hai pubblicato La vera storia della fotografia concettuale. Dove sta il falso nel racconto mainstream di questa fotografia?

AA: Credo che nonostante i quasi vent’anni che ci separano dalla pubblicazione di quel libro, nessuno abbia tentato esplicitamente di rifarlo per estenderne il raggio d’azione o confutarlo. Questo perché da un lato si tratta di un libro che nasce dall’interno delle esperienze che racconta, con molte notazioni che vengono dagli artisti stessi, che ho conosciuto e frequentato; dall’altra perché i fotografi che fanno fotografia in senso proprio non si sono sentiti minacciati da un saggio che affermava che la fotografia concettuale è altrettanto lontana dalla fotografia classica quanto dalla pittura. Le false storie della fotografia concettuale sono quelle che mirano a stabilire una prossimità tra la foto dei concettuali (sia pure nelle varie sfumature che ha assunto negli anni) e la foto dei fotografi. Le foto concettuali sono di solito dei documenti d’accertamento (ad esempio del fatto che una certa azione sia stata effettuata, che una certa cosa sia reale) mentre le foto dei fotografi mirano attraverso l’eccellenza tecnica a raggiungere la bellezza formale (di quanto fotografato, o del come il soggetto sia stato fotografato) come la pittura. Pur conservando, con la realtà, quel legame di diretta filiazione che è la fonte principale del suo fascino.

SB+MZ: Come sta cambiando, secondo te, la relazione tra informazione e documentazione fotografica?

AA: In effetti questa domanda è quantomai opportuna, soprattutto oggi che si fa tanto parlare di intelligenza artificiale. Nonostante io abbia un ricordo, piuttosto vago purtroppo, di dibattiti sul reportage, in cui si dimostrava la possibilità di falsare delle situazioni con meccanismi semplicissimi, come il cambiare la didascalia che accompagnava la foto. E parlo degli anni ’60 o ’70. Nel mio caso particolare, l’uso della fotografia era assolutamente necessario in quanto doveva attestare la realtà di quanto mostrato. Ora si tratta di capire il grado di fiducia che merito -io o la mia ricerca- nel momento in cui utilizzo in assoluta buona fede immagini che si propongono di essere semplici documenti, attestazioni di conformità, non invenzioni personali. Si ponga mente anche al fatto che la foto sia stata, per Duchamp –tanto per fare un nome- una tappa in vista della scelta dei suoi readymade e del loro utilizzo nel sistema dell’arte, partendo da Piston de courant d’air. Certo è curioso pensare che i livelli straordinari che hanno raggiunto la tecnica fotografica, quella di ripresa, ecc. sembrino destinati più che alla esplorazione sempre più profonda della realtà, alla sua falsificazione o reinvenzione, per scopi, il più delle volte, mistificatori. Tuttavia per un tacito gentlemen’s agreement continuiamo a credere nelle foto sui giornali, a quanto documentano la TV o le telecamere di sorveglianza. Evidentemente le cose cambiano più velocemente dei nostri costumi e delle nostre attitudini (e abitudini) culturali.

SB+MZ: È da “la morte dell’autore” di Barthes che deriva la postura di azzeramento del suo io artistico? Che differenza c’è tra questa sua postura e quella di Vaccari, che rispetto alla tua opera ha parlato di “sospensione del significato”?

AA: Quando cominciai a fare questo lavoro, mi divertiva il fatto che potesse esistere un autore che creava le proprie opere usando soltanto le immagini di altri artisti. Diciamo che c’era lo zampino anche della parte più dadaista del mio essere artista. Tuttavia ricordo che anche nell’età classica c’era un rinomato letterato romano che aveva scritto un intero poema usando solo versi di poeti famosi del suo tempo. Quindi si trattava anche di una scelta manieristica, derivata dalla consapevolezza che le punte di eccellenza fossero già state raggiunte e non si potesse fare altro che imitarle e variarle virtuosisticamente. In realtà la mia ricerca mi rendeva, contemporaneamente, artista e critico: non solo perché avevo due attività di questo genere nella mia vita, ma anche perché le praticavo juntamente, come avrebbe scritto Gongora, cioè nell’ambito di una stessa ricerca. Però sia come artista che come critico ero io il capitano: quindi c’ero, anche se stavo dietro l’angolo. Quanto alla sospensione di significato di cui parlava Vaccari, espressione che ho sempre considerato assai felice, e che hanno ripreso anche critici del valore di Filiberto Menna, si trattava di una notazione in senso linguistico: ogni mia sequenza era un segno, un significante, il cui valore, tuttavia, non stava in un contenuto manifesto, ma proprio nella sospensione del significato; che non riguardava tanto gli autori ma la stessa struttura linguistica. Io lavoravo negli interstizi, fra le pieghe del linguaggio. Agivo sui collegamenti, indicavo i punti nodali della rete. Il fatto di palesare dei collegamenti (formali o iconografici che fossero) non implicava alcuna forma di giudizio sugli stessi. Era il problema stesso del rapporto forma/significato che veniva scosso dalle fondamenta.

SB+MZ: Cosa hai messo in atto con Ricostruzione dello studio (1976-77)?

AA: La Ricostruzione dello studio è un’opera a cui tengo molto, tanto che sto rielaborandone una seconda versione proprio ora. All’epoca avevo cercato di documentare l’aspetto dello studio mentre eseguivo certe serie di opere –in particolare 200 Gioconde. Per farlo usavo una instamatic usa e getta, un tipo di apparecchietto per turisti dal campo piuttosto ristretto. Per fare delle panoramiche un po’ più vaste dovevo incollare le foto una sopra l’altra: alla fine ottenni una sorta di disordinato mosaico di piccole foto che testimoniavano una sorta di memoria cubista dello studio durante due anni di lavoro. In realtà la cronologia va forse leggermente retrodatata, perché esposi 200 Gioconde alla Galleria Civica di Modena nel 1976; mentre la Ricostruzione venne esposta allo Studio Marconi solo nel 1979. Fu venduta lì stesso ad un collezionista che negli anni recenti l’ha poi ceduta all’attuale proprietario. Questa prima ricostruzione “disordinata” fu messa a confronto con una sequenza “ordinata” di quelle che stavo eseguendo in studio, e completata inserendo un terzo pannello (una sorta di sineddoche) con un groviglio disordinato di carte e di ritagli prelevato, tale e quale, dal cestino dei rifiuti sotto al tavolo da disegno. Questo insieme di ordine+disordine insieme ad una sorta di readymade, diventavano così un racconto della stanza non solo nella sua veste esteriore, ma anche in una dimensione temporale. Più tardi osservando il caos disordinato delle instamatic sovrapposte, sono riuscito, aiutandomi con la memoria, a ricostruire in un disegno l’aspetto che doveva avere la stanza. Tuttavia questo è successo quando avevo già lasciato lo studio. Ho rivisto in seguito la casa, che era stata nel frattempo completamente rifatta ed era diventata, ai miei occhi, irriconoscibile.