[nemus_slider id=”60387″]

—

Testo di Matteo Innocenti

Uno sguardo sulla mostra inaugurale del Centro Pecci di Prato – La fine del mondo – non dovrebbe eccettuarne il contesto di formazione, essendo le specifiche condizioni, in questo caso, correlate in modo determinante a quanto realizzato nel complesso – la scelta del nuovo direttore tramite bando nel 2014 implicava nel sottotesto: assumersi la responsabilità di una situazione critica e delineare un nuovo corso.

Il primo museo italiano di arte contemporanea per “biografia”, risalendo la sua apertura al 1988, e con sede ex novo, ha seguito le fasi variabili di affermazione e di cedimento proprie alla città: rispetto a periodi iniziali d’entusiasmo, cui faceva da risposta una partecipazione del pubblico locale ed esterno, e durante i quali s’accresceva la sensazione di incidere in termini di ricerca sulla scena culturale nazionale, si sono poi insinuate parentesi di stanchezza, di indecisione, di lassismo che hanno finito col prevalere, al modo in cui la crisi economica, dapprima annunciata da alcuni segnali, è esplosa quale patologia giungendo a trasformare il volto dell’intero scenario urbano. Inevitabile che in stato di depressione emergessero nella loro evidenza alcuni limiti strutturali dell’istituzione: soprattutto la collocazione periferica rispetto al centro cittadino, sempre sottovalutata, e la scarsità di collegamento con le altre province, Firenze stessa, inficiante a maggior ragione ogni flusso extra regionale. Somma di ciò ed indice ulteriore di preoccupazione è stato che anche i vari spazi culturali, spesso gestiti dagli artisti stessi – impegnati in attività autonome, preziose di per sé e come resistenza al cedimento – si sono sentiti estranei rispetto a quel nucleo che invece avrebbe dovuto comprenderli.

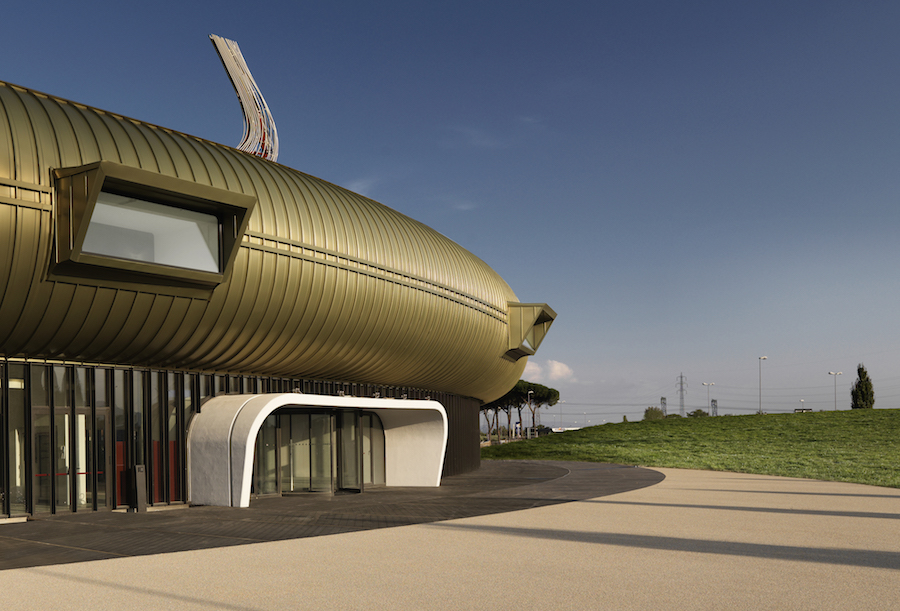

Il più recente capitolo della vicenda è segnato da un cambiamento di intenzioni, anche a livello politico-amministrativo: la necessità ineludibile, non da ultimo in termini di identità, di fare ripartire il museo, ricercarne un’integrazione stabile con il territorio, renderlo un punto di riferimento accogliente e propositivo. Nello stato d’urgenza, compromesso da ulteriori ritardi le cui ragioni non sempre sono apparse chiare, è derivata la singolare situazione di nominare un direttore pur in stato di chiusura e di avanzamento dei lavori – per quest’ultimi l’investimento è stato di oltre 14 milioni di euro, per un totale di circa 12 mila metri quadrati a disposizione (spazi espositivi, archivio-biblioteca, cinema-auditorium, sale tra cui una performativa, laboratori, teatro all’aperto).

La direzione di Fabio Cavallucci ha espresso dal principio un carattere: agitazione d’idee e coinvolgimento. Una successione densa di incontri con il pubblico a declinazione generica o specifica per delle “categorie” (artisti, comunità cinese, associazioni ecc…), col fine di conoscere la parte interlocutoria e farsi conoscere; la serie di lezioni sull’arte per una platea non specialistica ma interessata, evoluto ora in Pecci School; cicli di talks su questioni di attualità culturale, sociale e politica, con ospiti internazionali; il Forum dell’arte contemporanea, intuizione tempestiva a colmare un vuoto grave rispetto alle difficoltà della situazione italiana, che ha riunito in tavoli di discussione pubblica molti tra i principali addetti ai lavori (direttori, curatori, critici, giornalisti, artisti ecc) – il cui esito è una lista di proposte da concretizzare nell’immediato futuro: risulta evidente il bisogno di una prosecuzione costante, che mantenga un profilo di concretezza e di vitalità, senza arenarsi dinanzi alle divergenze di posizioni e senza assumere per mimesi, ovvero per comodità, la vaghezza astratta e inconcludente di certo alfabeto politico. A livello espositivo è stata avviata una ricognizione dei giovani artisti nella regione, suddivisa per province: titolata TU35, per un insieme di dieci mostre più una finale con funzione di premio – sono stati coinvolti al contempo oltre 20 curatori e 5 tutor a coordinamento; in parallelo alla mostra inaugurale del museo ha aperto anche La Torre di Babele che riunisce, nell’edificio di archeologia industriale Ex-Lucchesi, le principali gallerie toscane, ognuna rappresentata da un artista. Il rapporto, talvolta turbolento, con gli spazi indipendenti cittadini è comunque servito da stimolo all’avvio del network .con | CONTEMPORANEO CONDIVISO, in collaborazione con l’amministrazione cittadina. Da tale insieme – oltre le valutazioni di merito: cioè dando per certo che vi siano margini di ulteriore sviluppo e di miglioramento – il dato concreto che emerge è la riattivazione dei processi interrotti.

«I mezzi, anche concettuali, d’interpretazione della realtà che noi abbiamo conosciuto non sono più in grado di comprendere il tempo presente. Di qui, da questo cambiamento strutturale, nasce un senso diffuso di fine.» Nelle intenzioni e nelle parole di Fabio Cavallucci La fine del mondo non intende avanzare ipotesi di natura catastrofica, è palese che farlo equivarrebbe ad assumere una posizione contraddittoria e viziata da presunzione – secondo l’equazione distorta per cui alla vicende dell’umanità dovrebbero corrispondere, in modo diretto e necessario, gli esiti dell’esistenza del nostro pianeta ed in scala maggiore dell’universo: il senso del titolo è invece più specifico, riguardante l’inadeguatezza del pensiero presente a comprendere e interpretare non solo il reale – limite questo di consistenza scientifica e filosofica che potrebbe anche risultare ineludibile, poiché niente ci garantisce che la conoscenza dell’uomo sia onnicomprensiva – ma anche, e qui il processo è paradossale, quelle dinamiche dominanti nell’attualità che noi stessi abbiamo avviato. Si tratta in fondo di una suprema alienazione, l’alienazione di un protagonista che non riesce più a riconoscere e a contenere le proprie azioni – mentre queste evolvono in forma molteplice, dagli integralismi religiosi alla solitudine relazionale, dal dominio dell’economia su ogni valore all’espansione invadente delle tecnologie, e così via a cascata fino a comprendere quasi ogni ambito del quotidiano. Dove si colloca in tutto ciò, davvero, la nostra identità, e che cosa possiamo dire di sapere al riguardo? L’arte, per via di intuizione e di sensibilità, ha costituito nelle epoche una modalità centrale di accordo tra mondo interno ed esterno (pensiero ed azione), fosse anche portando le criticità in atto fino allo stato parossistico, poiché ciò denunciava l’occorrenza estrema di risposte e stimolava l’intervento di ogni altro ambito del comprendere: in fondo ciò che a lei tutt’oggi si chiede, trovandola in affanno, sempre meno incisiva, è di esprimere ancora tale essenzialità.

La mostra va in questo verso; come una composizione di note rispetto a cui non interessi un accordo, ma che cerchi piuttosto di testimoniare il più ampio spettro sonoro (ovvero affermare: la potenzialità perenne dell’arte). Da qui la compresenza di opere anche molto diverse in termini linguistici e di rapporto con l’insieme delle arti visive. Una collezione di amigdale e una splendida venere del paleolitico vengono a contatto con la video installazione Black Lake di Bjork, l’enorme tronco percorribile Transarquitetonica di Henrique Oliveira con i Sunsets di Andy Warhol, Children at their desk from the Dead Class di Tadzeus Kantor con alcuni video a declinazione politica di giovani artisti dell’est Europa e della Russia. E ancora Jimmi Durham, Thomas Hischhorn, Camille Henrot. Tra gli italiani Riccardo Arena, Rossella Biscotti, Francesco Bertelé, il duo Amoroso & Zimmermann. Alcuni “pezzi” storici dal novecento: Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Lucio Fontana, Umberto Boccioni. Sono alcuni esempi, a rendere un’idea del registro della visione proposta.

Dall’altra parte, quella della ricezione, conviene scindere due diverse dinamiche. Per il pubblico generico, numericamente ampio e nei cui confronti un museo ha, in rispetto delle proprie finalità, una particolare attenzione, l’esposizione affascina come una narrazione emozionante e sorprendente – fila lunghissime hanno caratterizzato i primi giorni di apertura. Per chi invece abbia uno sguardo più formato, la godibilità e varietà del procedere discorsivo, di per sé meno interessante considerando la criticità delle questioni poste in essere, passa in secondo rilievo a favore della forza delle singole opere (non di tutte, e non tutte fruibili il giorno dell’inaugurazione) o di sistemi meno estesi di relazione tra le stesse: ciò mi sembra stare a corrispettivo di un più generale e attuale mutamento del sentire, ovvero la preferenza per letture di approfondimento degli elementi presenti negli strati della nostra società, rispetto alla prassi di spettacolarizzazione che spesso ha animato e dominato il periodo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del millennio. A questo secondo livello insomma risultano più convincenti i numerosi impulsi rispetto a una precisione che, probabilmente, non era neppure nei propositi originari.

Infine risulta centrale la scelta di definire il Pecci un “centro”, luogo in cui, da un inizio, stanno avvenendo esperienze di vario tipo e in forte grado di autonomia, dalla danza, dal teatro, dal cinema, dall’architettura; del resto non è nel singolo evento ma nella linea di sviluppo che si afferma un’istituzione culturale. Perciò, riferendosi a certi rumours degli scorsi giorni, la scelta più saggia sarebbe di proseguire quanto intrapreso, confermare l’attuale direttore per un nuovo mandato affinché il percorso del museo non sia ancora caratterizzato da interruzioni ma da percorsi completi.