Intervista con Marisa Prete, studiosa, fondatrice del blog Finestre su Arte, Cinema e Musica.

Mauro Zanchi: Partiamo da One and Three Chairs (1965) di Joseph Kosuth, dalle sue “protoinvestigazioni” sulla complessa relazione tra gli oggetti e la loro rappresentazione. L’opera composta da una sedia, da una fotografia della stessa sedia, e dalla definizione di sedia tratta da un dizionario lasciano trasparire la complessità dell’evidente. Quando il soggetto in una fotografia è una parola o una frase o un periodo ogni presunta trasparenza del significato evoca invece altre questioni? La parola fotografata diventa anch’essa una rappresentazione?

Marisa Prete: Kosuth parte dall’assunto secondo cui l’arte e il discorso sull’arte sono la stessa cosa: l’arte esiste sotto forma di tautologia (è evidente il riferimento al Tractatus di Wittgenstein) e assume senso solo quando si pone come riflessione sulla sua stessa natura. Con la sua celebre installazione, fonda l’arte concettuale e riflette su uno dei temi fondamentali del XX secolo: il rapporto tra realtà e rappresentazione, spostando il fare artistico dal piano espressivo, o rappresentativo, a quello riflessivo-metalinguistico. Kosuth va oltre La condizione umana (1933) di Magritte (che instaurava un confronto paradossale tra reale e immagine pittorica), declinando un unico concetto in tre forme diverse: linguistica, iconica e oggettuale. Tre modi diversi per riferirsi alla medesima ‘cosa’, facenti uso di strumenti sia verbali che visuali. A differenza di quello iconico, il linguaggio verbale è formato da un sistema di segni convenzionali, i quali fanno parte di un codice strutturato e non hanno nessun rapporto di somiglianza con l’oggetto significato. Nel caso dell’opera di Kosuth, tuttavia, noi non abbiamo a che fare soltanto con l’astrazione di un lemma lessicale in quanto il testo compare decontestualizzato rispetto alla sua collocazione originaria (il dizionario), ingrandito e incorniciato in una forma visuale, presentato su un supporto espositivo e, in quanto ridotto a immagine bidimensionale, posto sullo stesso piano ontologico della fotografia della sedia. Si tratta, è lecito dirlo, di un ready-made verbale, la cui possibilità di significato va al di là della definizione riportata. L’operazione di Kosuth vuole essere di tipo metalinguistico ed intersemiotico, mirante a dimostrare come il significato di un segno è a sua volta un altro segno, a cui si giunge attraverso un processo di traduzione da segni verbali a segni visivi e viceversa. Il suo assunto è quello che ogni opera d’arte va intesa come una tautologia, cioè una proposizione analitica che ripete quanto già detto in un’altra espressione. Sullo stesso piano si muoveranno anche le sue Investigations, le quali faranno ancora uso di ingrandimenti fotografici di termini verbali, parole come acqua o nulla. Come si può notare, le opere di Kosuth traggono il loro significato dal terreno concettuale, trattenendolo su un piano piuttosto lontano dalla percezione sensibile. L’aisthesis è scomparsa, sacrificata all’istanza teorico-analitica. Kosuth si serve del linguaggio come strumento indispensabile per risalire dal dato sensibile a quello astratto, dalla fisicità dell’oggetto ai procedimenti mentali che sottendono ad esso, per arrivare a comprendere ciò che sta a monte della creazione artistica. A questo punto sorge la domanda: è veramente attuabile la tautologia assunta in partenza? È possibile tradurre l’iconico in verbale e operare il percorso inverso? Oppure, come aveva ammesso anche Barthes, l’immagine possiede una sorta di deriva di senso, un senso “ottuso”, che si rivela alla percezione ma sfugge a ogni formulazione linguistica?

MZ: In Cause of Death (1974), John Hilliard espone quattro tagli della stessa fotografia, che ha come soggetto un corpo coperto da un lenzuolo funebre. Lo stesso corpo fotografato viene proposto con quattro titoli diversi: “Drowned” (Annegato), “Fell” (Precipitato), “Crushed” (Investito), “Burnt” (Bruciato). L’artista rivela così la dipendenza di un’immagine, che in apparenza parrebbe oggettiva, da un testo, che in questo caso evidentemente influenza la lettura o che modifica, a livello concettuale, il senso dell’opera. Rispetto al tuo studio sul rapporto tra i due linguaggi paralleli dell’immagine e della parola, come leggi questa intuizione di Hilliard?

MP: Il linguaggio iconico non è strutturato come quello verbale. Non è costituito da simboli astratti e convenzionali regolati da un codice univoco e rigido. Il codice delle immagini è equivoco, polisemico, aperto a diverse possibilità interpretative, in quanto manca una stretta correlazione tra significante e significato. La comunicazione che trasmette una fotografia, pertanto, rimane ambigua, instabile, imprecisata. Un’immagine ha un enorme potere descrittivo, ma scarsa forza discorsiva. Il testo verbale di accompagnamento è il solo strumento in grado di fare da ancoraggio e fissarne il significato, contestualizzando l’immagine nel tempo, nello spazio e nell’azione cui appartiene. Il messaggio verbale facilita quindi l’identificazione degli elementi della scena mediante una descrizione che orienta la percezione e l’interpretazione dell’osservatore, indirizzando la decodifica dell’immagine nella direzione voluta. La questione è se un testo che accompagna un’immagine costituisca una necessaria precisazione del significato o piuttosto un’interpretazione limitativa, in grado di sopperire a quella fluttuante equivocità e vaghezza della fotografia (il “terrore degli incerti” di cui parla Barthes), al prezzo di forzare ogni produzione di senso verso la sua letteralizzazione. Fissare la fotografia in un messaggio linguistico che non le è proprio, infatti, comporta l’irrigidimento della polisemia propria di ogni immagine in una definizione univoca, assertiva, limitata e limitante. Se invece è assente il contesto di presentazione, comprensivo del messaggio verbale, l’immagine resta “muta”, o meglio perde il suo carattere assertivo, rischiando di andare alla deriva, o verso una fruizione estetico-formale o verso quelle che Schaeffer definisce delle “ricezioni individuali ‘selvagge’”. Il dibattito sull’opportunità o meno di accompagnare la fotografia a un testo verbale è annoso e ancora discretamente animato, soprattutto tra i gruppi di fotoamatori agganciati al dettato di Cartier-Bresson secondo cui “non c’è nulla da dire, bisogna solo guardare”. Non c’è una risposta univoca. In ogni caso, dipende dalla funzione che si vuole dare all’immagine, al canale che si è scelto in cui farla circolare, al messaggio che le si vuole attribuire o da cui la si vuole lasciar libera. Perché alla fine il significato di un’immagine è sempre un processo di negoziazione tra le varie parti in campo, tra le intenzioni dell’autore, il suo contesto di presentazione e il ricevente. Nell’opera di Hilliard il testo, accompagnato all’immagine, riveste un ruolo non di ancoraggio ma metalinguistico, in quanto svolge la funzione di riflettere, da una parte sulla parzialità dell’inquadratura fotografica, dall’altra proprio sul rapporto tra messaggio verbale e contenuto iconico. In questo contesto concettuale è il connubio di immagine e parola a formare il senso dell’opera, ed ecco un esempio di come il rapporto tra i due tipi di linguaggio non sempre si coniuga nel rigido legame semiotico della denotazione (che qui viene messo in discussione), ma può sprigionare significati ulteriori, aprire prospettive che i due messaggi, da soli, non avrebbero mai potuto originare. Non sempre, cioè, le immagini e il testo verbale sono legati da relazioni ‘stabili’ di ancoraggio. Queste relazioni possono anche essere ‘instabili’, incongrue, divergenti e, più che costringere il senso all’interno di cornici convenzionali, creare insubordinazioni e spostamenti. La didascalia di solito si lega a un’immagine, perché condivide con lei lo stesso referente e viene usata in funzione del significato dell’immagine; altre forme di relazione tra immagine e testo, come quelle utilizzate dall’arte concettuale, dalla Narrative Art o da alcune esperienze iconotestuali (in Italia un esempio significativo è costituto da alcune produzioni realizzate da Giorgio Falco e Sabrina Ragucci) creano piuttosto delle divergenze, per cui la parola non è didascalia al servizio dell’immagine (né l’immagine riveste il ruolo di illustrazione della parola scritta), ma luogo ulteriore di senso che agisce accanto, o anche in conflitto, con quello iconico, forzandone il senso latente: la giustapposizione apparentemente arbitraria tra i due codici crea degli interstizi, degli spazi intermedi che impediscono che la superficie dell’opera sia totalmente riempita e abitata, creando un movimento dialogico e aperto tra i due tipi di segni.

MZ: Il filosofo analitico John Langshaw Austin, in Sense and sensibilia (1962), sostiene che per dimostrare quello che qualcosa è bisogna dimostrare ciò che non è. Partendo da questa modalità, Keith Arnatt nel 1972 si è fatto fotografare in strada mentre indossa un cartello che recita la scritta: I’M A REAL ARTIST. In un’altra versione di Trouser-Word Piece (1972), la fotografia è stata poi esposta con accanto una grande cartolina che riproduce un brano del libro di Austin. L’artista sembra mettere in azione qualcosa che nega ciò che porta scritto a grandi lettere e che sembra voler affermare. Qui che valore ha la parola fotografata?

MP: Le tue domande, riguardanti questa tipologia di artisti, sono già esplicitamente indicative di come il rapporto tra immagine e testo, tra linguaggio verbale e linguaggio iconico sia stato un tema particolarmente frequentato dalla Conceptual Art, che mirava a smaterializzare l’oggetto artistico, fino a farlo scomparire. In quest’opera Arnatt usa i dispositivi dell’indagine logico-filosofica per ironizzare sul concetto di celebrità artistica. Fotografandosi con il cartello appeso, su cui si legge la scritta I’M A REAL ARTIST, si trasforma in un ready-made umano, cioè in qualcosa che subisce un mutamento di stato semiotico. In ogni caso qui abbiamo una frase che non è un semplice enunciato, ma riveste un valore attivo e performativo. Anche la fotografia viene impiegata come atto linguistico performativo, in quanto crea l’evento, con il concorso della frase scritta. La combinazione iconico-verbale è, anche qui, generatrice di un risultato che nessuno dei due linguaggi poteva raggiungere autonomamente, risolvendosi ancora una volta in un’operazione metalinguistica che mette in luce il paradosso della fotografia. Quest’ultima, infatti, da sempre considerata mera traccia di un evento, si rivela essere in realtà il dispositivo che non documenta l’evento, ma piuttosto lo crea e lo mette in azione. Nella fotografia Arnatt afferma di essere un artista, ma l’immagine che contiene questa dichiarazione è essa stessa una sua produzione artistica. Lo stesso atto performativo è contemporaneamente un enunciato e il contenuto stesso di quell’enunciato. A prescindere dal testo prelevato dal saggio di Austin, che si sofferma sull’indeterminatezza di un termine come ‘reale’, è la stessa frase sul cartello di Arnatt, messa in forma all’interno dell’immagine fotografica, a creare un paradosso logico-linguistico. L’arte concettuale si è mossa quasi sempre all’interno del territorio dell’autoriflessione, dell’indagine metalinguistica sui limiti e le possibilità dei linguaggi utilizzati. Si vede qui come il loro connubio sia capace di dar vita a incrinature, piccole deflagrazioni e piegature di senso impossibili da ottenere altrimenti. La parola mette in scacco la visione e viceversa, portando alle estreme conseguenze l’intuizione magrittiana di Ceci n’est pas une pipe.

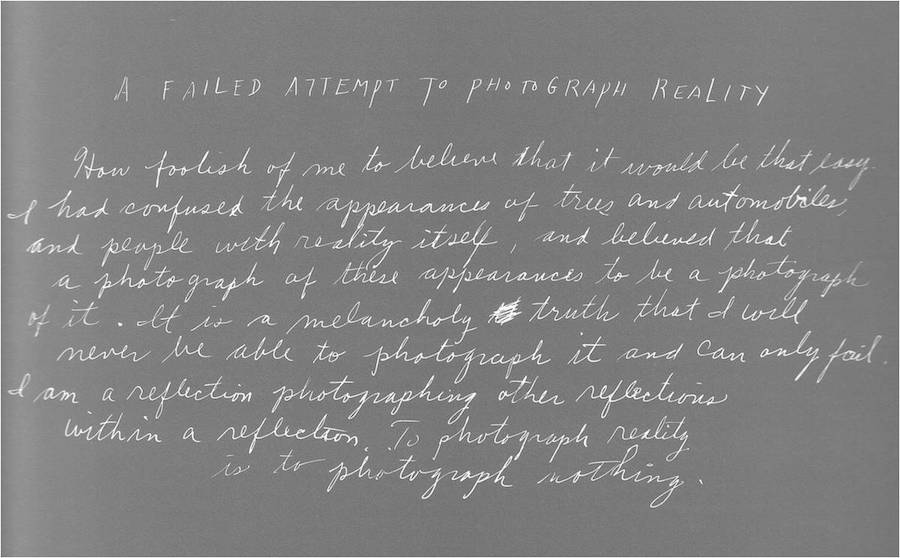

MZ: Tentativo fallito di fotografare la realtà (1975), di Duane Michals, è molto interessante perché la didascalia coincide con l’immagine, cioè la parola è intesa come opera fotografica. Michals ha scritto un testo su carta fotografica e lo presenta come fosse un’immagine, stampata alla gelatina bromuro d’argento. Qui, con le parole, esprime la sua difficolta di fotografare la realtà, cercando di rivelare il limite dell’oggettività, che invece intende equiparare il vedere al sapere o al comprendere. Come agisce qui il doppio binario dei linguaggi verbali e visuali?

MP: Ritorna qui il termine ‘reale’ e la volontà di recidere il legame supposto tra fotografia e realtà del mondo e di riflettere sui limiti ‘cognitivi’ del mezzo, ma per affermarlo l’immagine non è sufficiente. Per dire i limiti della fotografia in questo caso non basta l’immagine e si ricorre al linguaggio verbale. L’impiego da parte di Michals della scrittura deriva dal bisogno di trasgredire i limiti fotografici per attingere qualcosa di nuovo, per comunicare ciò che non è attingibile attraverso le immagini, perché considera più importante mostrare un concetto più che una forma visiva. La sua convinzione è che dove finisce la fotografia, inizia la scrittura. Il loro connubio costituisce una relazione simbiotica: uniti insieme, i due linguaggi sono in grado di esprimere un nuovo significato che non contenevano separatamente. Col passare del tempo, tuttavia, inserisce nelle sue fotografie didascalie e testi sempre più lunghi e dettagliati, evidenziando il fallimento della fotografia a raccontare storie. A Failed Attempt to Photograph Reality porta a compimento questa resa, eliminando completamente l’immagine fotografica e sostituendola con un testo verbale, trattato come materiale plastico, che da posizione marginale conquista il centro da protagonista assoluto. Ecco, qui più che a un connubio in grado di far scaturire un paradosso o un’apertura di senso, ci troviamo di fronte a una rinuncia definitiva, a una fotografia lasciata in potenza e mai pervenuta ad atto, essendo il testo verbale non fotografato, ma scritto a mano su carta fotografica. E tuttavia, tale carta, esibita insieme ad altre fotografie, diventa anch’essa un’immagine, una sorta di imagetext o comunque si trova ad occupare un confine ambiguo, il cui messaggio resta sospeso tra iconocità e testualità. Quest’opera mette in luce un aspetto rilevante: con la fotografia non si possono esprimere negazioni. Nel testo scritto a mano l’artista afferma, in sintesi, che non si può fotografare la realtà. L’ultima frase è: “To photograph reality is to photograph nothing”. Una tale proposizione negativa è difficile da rendere attraverso una rappresentazione iconica, di qualunque tipo. Solo un linguaggio astratto come quello verbale, o comunque facente uso di operatori logici, è in grado di esprimere negazioni. Questo discorso vale ancora di più per la fotografia, la quale è sempre fotografia di qualcosa, di cui afferma, seppure in modo sfuggente e ambiguo, l’apparenza. A dire il vero, a esprimere in modo efficace quella negazione Michals ci era riuscito qualche anno prima anche attraverso le sole immagini, ricorrendo però a delle sequenze, come la celebre Things are queer.

MZ: Sono curioso di sapere cosa pensi a proposito dei lavori fotografici dove i soggetti sono lettere dell’alfabeto o parole trovate in giro per le città, come per esempio quelli di Lee Friedlander e di Shannon Ebner.

MP: Malgrado a prima vista i lavori di questi due autori possano sembrare simili, in realtà sono alquanto diversi. In Letters from the people abbiamo i primi piani di lettere dell’alfabeto, di numeri e brevi scritte estratti dai loro contesti funzionali, che vanno dalle insegne commerciali alla segnaletica ai graffiti, trovati in varie città del Nord America. Friedlander li assembla insieme realizzando una collezione multiforme di segni grafici e linguistici, che vanno a formare l’incessante rumore visivo del mondo urbano, un sottofondo monotono e disordinato. Un collage metropolitano estremamente variegato di messaggi disconnessi, battute, slogan, espressioni di rabbia o amore, assemblati in una partitura jazz, quasi un inno a quell’energia sociale che rivendica la propria libertà di espressione, per quanto caotica, invadente, spesso volgare. Sono fotografie che seguono le orme tracciate da Walker Evans e producono un’indagine sul paesaggio urbano, anche se, a dire il vero, non si tratta di un’operazione documentaria vera e propria: isolare e ingrandire numeri e lettere dell’alfabeto, astraendoli dal proprio contesto comunicativo e facendo assumere loro dimensioni monumentali significa collocarli in un diverso orizzonte semantico. Tuttavia, in questo caso la parola non interagisce più di tanto con l’immagine e non dà origini ad aperture concettuali e metalinguistiche. Ben diverso è il lavoro di Shannon Ebner, il cui intento è invece di ridurre a unità parole e immagini. Le sue grandi lettere dell’alfabeto non sono tracce trovate nelle strade e sui muri delle città, ma sono sculture costruite da lei stessa con vari materiali e per le quali progetta dei supporti di esposizione. Tratta i simboli come se fossero immagini, enfatizzando la loro polisemia, o come partiture musicali, che contengono intervalli e silenzi. Anche tra le sue lettere Ebner inserisce vuoti, sospensioni, segni non verbali, errori di ortografia, come presenza il cui significato si apre a diverse interpretazioni e deve essere negoziato. Le sue produzioni si focalizzano su ciò che normalmente viene escluso dalla lingua scritta, o su quegli elementi su cui non si fa mai caso, al fine di stimolare una diversa comprensione. Si tratta insomma di un’operazione sul linguaggio fatta attraverso strumenti visivi, per decostruirne e frantumarne i processi meccanici, facendone emergere invece tutta la fisicità.

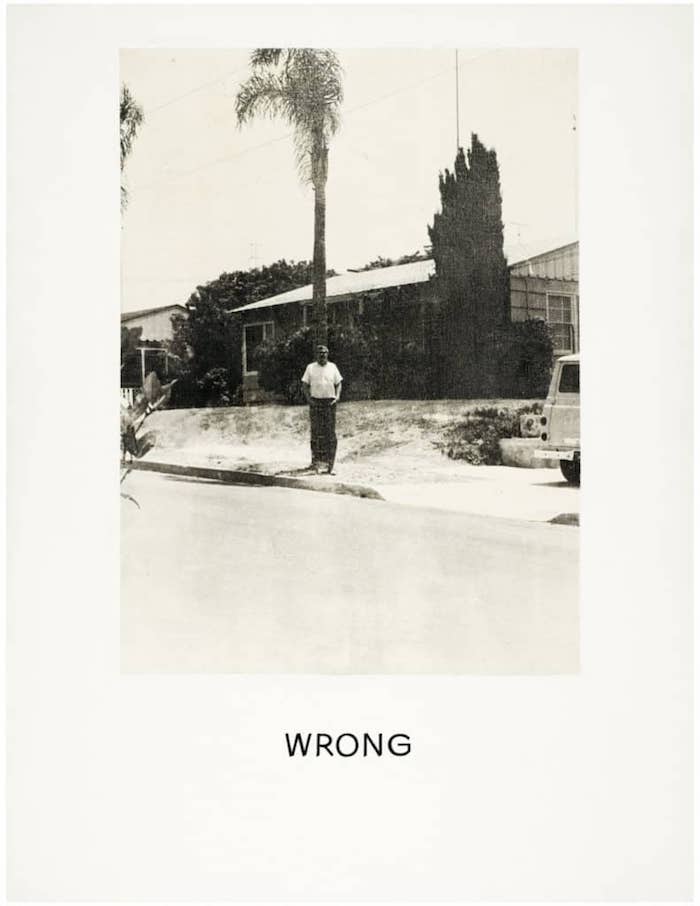

MZ: John Baldessari realizza diversi lavori sul rapporto tra immagine fotografica e testo / didascalia. Addirittura in An Artist is not Merely the Slavish Announcer (1967-1968), il geniale artista tratta il testo come un readymade, affida la copiatura a un cartellonista e innesca la sua ricerca concettuale mettendo in discussione l’antitesi modernista tra visivo e verbale. Che cosa mette in azione Baldessari secondo te e quali influenze avrà la sua intuizione sulle generazioni successive?

MP: Baldessari mette in discussione sia la natura dell’arte che il ruolo dell’artista. Equipara immagini e parole, facendole agire insieme per creare più livelli di significato e in questo modo sovvertire il linguaggio tradizionale dell’arte, scardinandone le residue certezze attraverso operazioni di decostruzione, sottrazione, frammentazione. Usa il testo verbale come un grimaldello metalinguistico per demolire le nozioni convenzionali sulla produzione artistica, come quando, nel 1971, realizza I will Not Make Any More Boring Art: un video in cui scrive a mano per oltre tredici minuti la stessa frase, come se stesse scontando la punizione inflitta da un maestro severo. L’esito disgiunge ironicamente significante e significato dell’opera, in quanto l’esercizio metodico e noiosamente ripetitivo contraddice il messaggio scritto. La parola viene usata con lo stesso effetto demolitore anche in altri lavori, come in Wrong (1967), in cui l’artista scardina le convenzioni e le regole compositive elencate nei manuali classici di fotografia. Unendo fotografie di se stesso con termini e frasi tratte da un libro sulla composizione, studia la relazione tra testo e immagine. Per esempio, una fotografia mostra Baldessari in piedi davanti a una palma che sembra crescere oltre la sua testa; secondo le regole classiche della fotografia, questa composizione è del tutto scorretta e l’artista lo sottolinea applicando sotto l’immagine la scritta Wrong. L’opera potrebbe essere la pagina di uno di quegli ipotetici manuali; in realtà si tratta di una sfida concettuale rivolta agli standard compositivi della fotografia convenzionale. Il lavoro di Baldessari rivela il potenziale narrativo dell’associazione delle immagini al linguaggio scritto, che permette di moltiplicare i livelli di lettura e di “scuotere” le convenzionali attribuzioni di senso. Sono tantissimi i suoi lavori che integrano parola e immagine e, a mio avviso, è proprio questa libertà di ibridazione dei linguaggi (film, fotografia, pittura, scultura, grafica, scrittura) l’eredità maggiore di questo artista, la sua intrepida e tenace propensione a far confrontare, amalgamare o collidere insieme l’iconico con il verbale, per creare cortocircuiti visivo-concettuali e far agire così una riflessione sovversiva sul rapporto – tema cardine dell’arte del Novecento – tra rappresentazione e realtà, tra le parole e le cose, e soprattutto per evidenziare come l’arte sia innanzitutto un sistema significante. Non importa di cosa sia costituito l’oggetto artistico o chi ne sia l’autore materiale; ciò che è importante è che la rappresentazione mentale, il significato, sia efficace nella sua connessione.

MZ: Abbiamo esplorato diversi esempi di Arte Concettuale che ha avuto la sua massima espressione negli anni Sessanta e Settanta. Quali sono le possibili attuali prospettive per queste forme espressive ibride che impiegano sia il linguaggio iconico sia quello verbale?

MP: È noto il celebre motto di Orazio: Ut pictura poesis: “Com’è la pittura, così è la poesia”, suggerendo un’equivalenza tra le due arti. Ma, all’antica pratica dell’ekphrasis (la ‘traduzione’ verbale della rappresentazione visiva) la modernità ha preferito la sentenza condensata nel detto popolaresecondo cui un’immagine vale più di mille parole. Difatti, proprio la modernità si era aperta all’insegna della netta distinzione, avanzata da Lessing, tra il verbale come arte temporale e il visuale come arte spaziale. Abbiamo visto, parlando dell’arte concettuale, come a partire dagli anni ’60 la pratica artistica si sia spostata verso la fusione dei due segni linguistici, accompagnata dalla riflessione teorica che seguiva lo stesso orientamento, a partire dall’appello di Roland Barthes a non considerare più verbale e visuale come due arti sostanzialmente differenti, ma come due “strutture testuali” relazionabili sebbene irriducibili e non traducibili l’una nell’altra. Sull’utilizzo del linguaggio verbale da parte degli artisti, due sono i modi principali adoperati: inserendo la parola nell’immagine o trasformandola in immagine. Da queste ibridazioni possono derivare produzioni variegate: narrazioni intermediali, iconotesti, operazioni concettuali. Il ventaglio di possibilità va dalla combinazione dei due media, considerati come linguaggi diversi ma abbinabili insieme in modo più o meno stabile, al trattamento della parola come immagine e dell’immagine come parola. Negli esempi citati in precedenza operava quasi sempre una particolare tipologia di relazione tra testo verbale e testo iconico, che dissociava arte e percezione sensibile (aìsthesis) e produceva puri atti mentali, cortocircuiti concettuali e riflessioni metalinguistiche, nel senso di miranti a meditare sui limiti e le possibilità dell’arte. La relazione intermediale, a ben vedere, utilizzando solo il significato logico, e non quello poietico e poetico (la poesis di Orazio), della parola, si risolveva in un’azione subordinata al concetto e ai meccanismi della logica analitica. Questa istanza modernista, tuttavia, ha esaurito la propria spinta generativa. L’uso dell’arte per indagare l’arte si muove dentro un ambiente autoreferenziale che alla lunga prosciuga i suoi sbocchi. Oggi la prospettiva dell’oltremedium necessita di nuovi orizzonti, in cui l’indagine non riguardi tanto le condizioni logico-linguistiche del fare arte ma esplori nuove possibilità di azione e di espressione, che agganci la ricerca al contesto storico, sociale e culturale in cui viviamo e che sia altresì capace di andare oltre le pure istanze del ragionamento concettuale. Si tratta di esplorare confini nuovi, di immaginare nuovi universi di senso, in cui la sinergia di testo e immagine, con il loro rapporto di cooperazione e di insubordinazione reciproca, può significare illuminare territori oltre il confine del conosciuto e rappresentato, plasmare nuove configurazioni intramediali del mondo, dare alla luce un’esperienza artistica arricchita e inedita.