In parallelo alla serie di interviste dedicate alle nuove ricerche in ambito fotografico – vedi la rubrica New Photography – abbiamo coinvolto anche critici, teorici, curatori e artisti per indagare, attraverso il loro punto di vista, le ulteriori possibilità e declinazioni della fotografia. Mauro Zanchi ha posto una serie di domande per individuare le dinamiche in atto e in divenire nel panorama attuale, sia italiano sia internazionale.

Conversazione con Roberta Valtorta —

Mauro Zanchi: Come è possibile mettere in azione una ulteriore proiezione immaginativa, più espansa (e anche sinestetica, forse), attraverso il medium fotografico? Stiamo andando in direzione di un’oltrefotografia – intesa come parte del volume mentale che si crea al di fuori e al di là della mera fotografia o dello scatto -, oltre il momento colto in un determinato istante del tempo?

Roberta Valtorta: Dico un cosa semplice. Io credo che non sia mai esistita una “mera” fotografia e uno “scatto” (un termine troppo giornalistico, erede di un altro termine riduttivo e metallico: clic – io preferisco parlare di atto fotografico, secondo l’espressione di Philippe Dubois) che possa avvenire in modo semplice e univoco. Perfino il ben noto e mitico “momento decisivo” bressoniano, che parrebbe inteso sostanzialmente a cogliere repentinamente un istante tra i moltissimi nel flusso del tempo e delle cose, contiene una enorme complessità: c’è un sentimento della vita di tipo surrealista, un interrogativo, c’è un sorriso, c’è un atto di stupore, c’è una percezione dello spazio anche di tipo cubista, dunque sfaccettata e aperta, c’è traccia dell’Esistenzialismo e c’è anche un po’ di filosofia Zen. Perfino della magia. E un “contraccolpo” psicologico importante, naturalmente. Anche la fotografia che si realizza nel più schietto e rigoroso “stile documentario” (seguendo la fortunata espressione di Walker Evans) va molto al di là della pura registrazione del dato reale, o meglio diremo del dato “solo” visibile. Nella fotografia infatti c’è sempre qualcosa di misterioso che supera il rapporto cosciente, diciamo, tra fotografo, macchina e scena che tanto a lungo è stato visto come qualcosa di immediato e diretto sotto la prolungata influenza di un’idea positivistica di fotografia. Un’idea successivamente rafforzatasi alla luce del concetto, importantissimo peraltro, di “impronta”. E che dire, allora, delle “semplici” fotografie di Eugène Atget, così profonde, evocatrici di altri mondi, pensose, rarefatte, non a caso amate dai surrealisti? O, venendo ai giorni nostri, delle fotografie di Guido Guidi, che mostrano “semplicemente” ciò che è lì, davanti alla camera, ma rimandano invece a pensieri lontani, a dilatati luoghi interiori o a chissà quale dimensione “altra” del mondo visibile? Dovremmo poi aggiungere che all’atto fotografico segue il completamento-lavorazione dell’immagine che ieri avveniva in camera oscura e oggi attraverso la postproduzione digitale. Perché il momento della ripresa e il momento del completamento dell’immagine sono due mondi diversi e tra loro complementari, o conseguenti poiché il primo dà il via al secondo.

MZ: Ci sono intrecci nella fotografia attuale con le questioni individuate dai ‘visual studies’, o implicazioni con le neuroscienze?

RV: I visual studies hanno alla base la giusta idea che analizzare le immagini non significhi soltanto seguire metodi di tipo diacronico, cercando influenze e derivazioni, ma anche indagare la cultura sul cui terreno nascono e le modalità e i canali attraverso i quali esse vengono prodotte e, forse ancora più importante, fruite. Troviamo dunque, intrecciati, riferimenti di tipo non solo storico ma anche antropologico, sociologico, filosofico, e una grande attenzione ai mass media. L’accento poi viene posto appunto sul rapporto tra l’immagine e il suo consumatore, e così le immagini prendono significato alla luce delle culture che si collegano tra loro in questo rapporto. Assume importanza quello che siamo soliti definire immaginario collettivo e importante è anche il senso che l’immagine assume nella vita quotidiana degli individui. In questa direzione, artisti maestri della contemporaneità come Cindy Sherman, oppure Thomas Demand (La Sala Ovale della Casa Bianca, L’Ambasciata del Niger a Roma), o gli artisti della cosiddetta “Pictures Generation” come Barbara Kruger o Richard Prince, sembrano proprio riflettere sulla complessità delle immagini radicate nell’immaginario collettivo, come dicevamo, e penetrate dentro di noi. Ma anche Joachim Schmid raccoglie e rilancia immagini già sparse e anzi sprofondate nell’utilizzo collettivo. Vi è anche Jeff Wall, che non riutilizza le immagini in quanto tali, ma gli schemi compositivi o anche le idee contenute in immagini già esistenti, protagoniste della storia della pittura o del cinema, o della comunicazione giornalistica, quindi immagini che ci appartengono. Credo che parte di quanto viene sperimentato nella stretta contemporaneità discenda dal lavoro di questi artisti, e di altri, naturalmente, che in questo momento non elenco. Non a caso sono moltissimi i giovani artisti contemporanei che riutilizzano continuamente immagini già prodotte e già esistenti, dunque già acquisite dal nostro inconscio.

MZ: In un episodio della serie Black Mirror (Crocodile) viene utilizzato un rammentatore, o riesumatore di ricordi, per accedere agli ingrammi, ovvero ai ricordi di quanto è avvenuto, ricordi soggettivi e personali di un accaduto. Il rammentatore raccoglie tutta una gamma di ricordi dei vari testimoni per ricostruire un quadro attendibile. Se dovessimo applicare questa possibilità nel campo delle arti quali sarebbero le immagini che potrebbe portare alla luce la fotografia del futuro interiore?

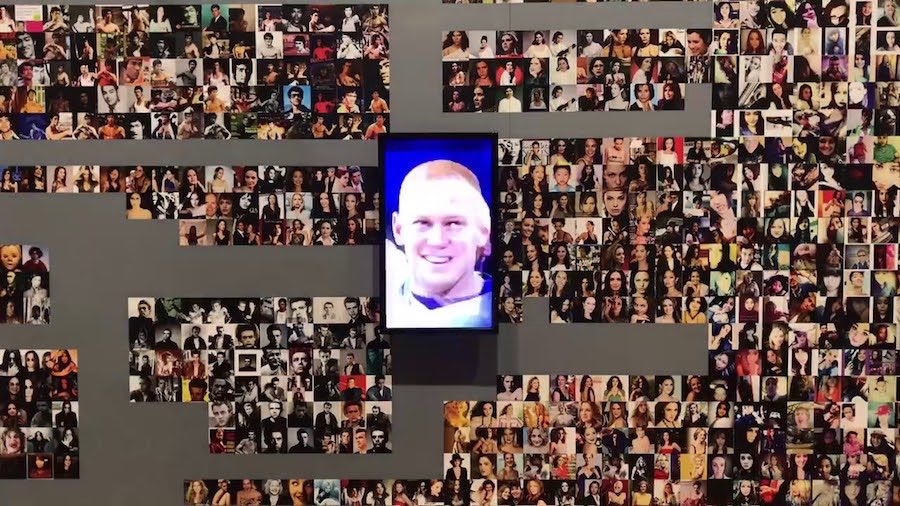

RV: La domanda è complessa. Come può essere l’arte “rammentatrice” di ricordi, soprattutto personali, quelli dell’artista stesso sostanzialmente, dunque profondi, singolari e difficili da comunicare ad altri? L’arte, nel momento stesso in cui viene fruita, mette sempre il fruitore nelle condizioni di costruire nuovi contenuti, collegamenti, pensieri. Quanto alla fotografia, essa propone enormi quantità di circoscritti frammenti provenienti dal passato, lontano o vicino, anzi da molteplici passati: la memoria, che dovrebbe costruirsi sull’assenza e segnalare la distanza temporale dalle cose ricordate preservando lo spessore del tempo, viene così “costretta” ad accogliere una varietà di ricordi diversi, compresi quelli che non ci appartengono ma provengono da registrazioni di frammenti di realtà di cui non abbiamo avuto esperienza. La tecnologia, insomma, tende a generare una memoria che non è del tutto nostra e che, non derivando dalla vita vissuta, potrebbe diventare estranea, aleatoria. Ma torniamo alla parola “rammentatrice”. Mi viene in mente, per assonanza, la parola “rammendatrice”. Rammendare. Nell’epoca contemporanea, dimentica della storia, sia collettiva sia personale, o se non dimentica senz’altro impegnata con fatica a capirla, che vede tutti vivere solo nel presente, è difficile ricordare: forse più che rammentare possiamo tentare di rammendare. Forse non si può più tessere, ma solo rammendare un tessuto molto, molto rovinato, sfibrato, lacerato. Per la prima volta mi sembra di poter dar un significato ai calzoni rotti, bucati, sfilacciati che molti giovani indossano. Torno dunque ancora, mi viene spontaneo, agli artisti che riutilizzano le immagini di altri artisti, o comunque le immagini già realizzate da altre persone, quelle che stanno negli album, sui banchi dei mercatini (sempre meno), negli archivi grandi e piccoli, quelle che sono state definite fotografia “vernacolare”, anzi le “adottano”, secondo l’espressione preferita di Joan Fontcuberta. Credo che la fioritura incredibile di pratiche di riutilizzo di immagini già esistenti, sia su supporto fisico sia esistenti nel web, possa legarsi a un inconsapevole desiderio di ricordare ed esprima anzi, simbolicamente, una fatica del ricordare: non solo la storia ma i pensieri, i desideri, le paure, i sogni già espressi sia da altri artisti, dunque da altri uomini e donne che sono già vissuti, sia da persone che non erano o non sono artisti ma hanno comunque prodotto e continuano a produrre immagini. Rimescolando, adottando, riutilizzando, rivestendo di altri significati le immagini già esistenti, lontane e vicine, arriveremo a una sorta di mise en abyme dei ricordi, a una poderosa stratificazione, arriveremo a una melma del ricordo. Ma questa attitudine degli artisti è già quasi storicizzabile, non è già quasi più del tutto contemporanea. Sorge e forse prevale oggi, e già si sta sviluppando molto, la tendenza a utilizzare immagini, documenti, scritti, elementi vari, non creati dagli artisti ma accumulati nei grandi depositi di dati. E a proposito di dati, mi viene in mente la recente mostra presentata all’Osservatorio Prada di Milano Training Humans, ideata da Kate Crawford, studiosa dell’intelligenza artificiale, e Trevor Paglen, artista e ricercatore, una mostra sul tema del volto umano costruita con immagini di training: repertori di fotografie utilizzate dagli scienziati per educare i sistemi di intelligenza artificiale a vedere e classificare il mondo.

MZ: Chi sono secondo te i precursori più interessanti della metafotografia o dell’oltrefotografia? Rispetto alle sperimentazioni delle avanguardie nell’Ottocento e nel Novecento chi secondo te negli anni più recenti ha aperto nuove possibilità attraverso il medium fotografico?

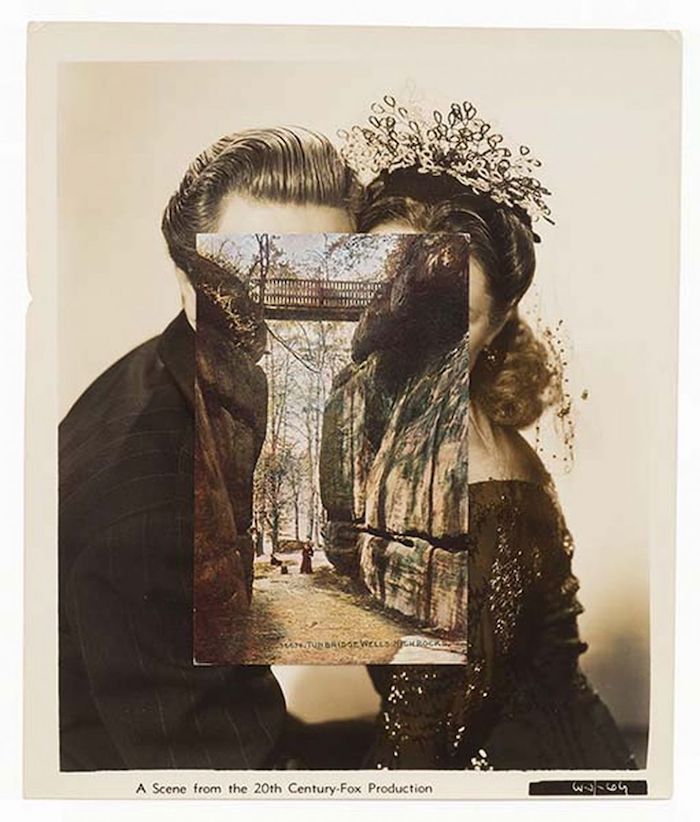

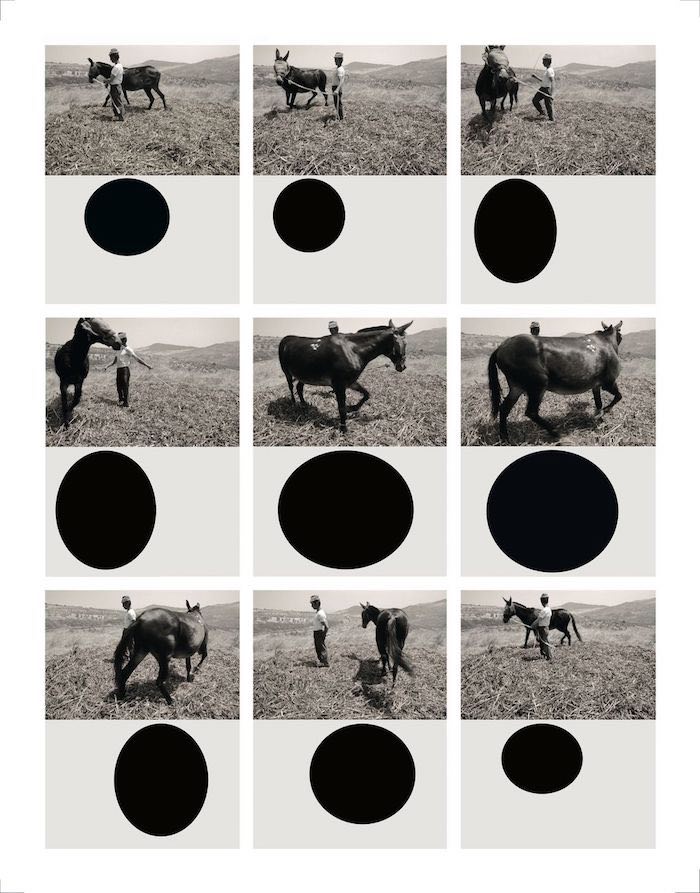

RV: Anche se devo dire che le definizioni metafotografia e oltrefotografia non mi sono del tutto chiare e sto cercando di capirle mentre rispondo a queste domande (ma penso che tali definizioni siano in via di discussione proprio in queste interviste in corso, chi lo sa), dico qualcosa che non è certamente nuovo: credo che i precursori si collochino nel periodo delle avanguardie storiche del Novecento. Dalle avanguardie non si scappa: fu un momento di massima consapevolezza del rapporto uomo-arte-tecnologia che portò gli artisti a un grande impegno nel capire il medium e dunque nell’andare oltre il suo utilizzo canonico, scavando. Fu anche il periodo in cui nacque il ready made. L’industria dominò la società e la cultura. Benjamin scrisse il suo saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica negli anni Trenta. Ma penso anche ad artisti rigorosi nel rispettare invece le caratteristiche intrinseche della fotografia, come Eugène Atget, o Josef Sudek, che con semplicità e poesia (mai avere paura di questa parola) hanno penetrato il mistero della rappresentazione meccanica dello spazio, la possibilità della fotografia di entrare in una dimensione che va oltre il visibile, diciamo, pur restandovi ancorata, in una sorta di prolungamento della percezione (che poi non è quella dell’occhio ma quella della macchina, e nel capire questo siamo assolutamente debitori di Benjamin prima con la sua definizione di “inconscio ottico”, di Vaccari poi, con la sua definizione di “inconscio tecnologico”), anzi di ampliamento e potenziamento della percezione. In anni più recenti gli artisti che sono andati “oltre” la fotografia sono moltissimi, perché moltissime sono le istanze che hanno percorso la fotografia contemporanea: penso a Paul Graham con il lavoro che si intitola Films, penso alla continua attività di Paolo Gioli che da sempre va rischiosamente “oltre” la fotografia, penso anche alle esplorazioni visive che ho voluto definire “intertestuali” di Mario Cresci, penso a Joan Fontcuberta con la sua ironia e straniante spregiudicatezza, a Thomas Demand e alla importante coincidenza tra oggetto scultoreo e oggetto fotografico, a Thomas Ruff, alla stessa Cindy Sherman, e penso immancabilmente a Joachim Schmid, così acuto nel pensare alle immagini fotografiche di cui ci nutriamo, anche a John Stezaker, che ha saputo riconsiderare le cartoline in una chiave diversa e quasi allarmante. Mi ripeto, lo so, ma io penso ai maestri della contemporaneità, è chiaro, poiché sono uno storico dell’arte e ho bisogno di vedere opere, azioni, pensieri sedimentarsi per cercare di capirne i significati e il peso, mentre attendo di capire quanto intensamente stiano lavorando gli artisti più giovani sull’idea di fotografia, e di arte, e osservo i loro tentativi giungere.

MZ: Nel panorama attuale della fotografia contemporanea, in cui sia i produttori di opere sia i fruitori vivono in un mondo significante (almeno se seguiamo la definizione di Algirdas Julien Greimas in Del senso, e se consideriamo il passaggio dal linguaggio al metalinguaggio: “Ogni metalinguaggio che possiamo inventare o immaginare per parlare del senso è non solo un linguaggio significante ma anche sostantivante, che coagula ogni dinamismo del progetto in una terminologia concettuale”), ogni ulteriore interrogazione diventa metalinguistica? Penso agli studi di semiotica, e mi chiedo se sia possibile trovare inediti sensi anche nel campo della fotografia, come è stato tentato per quanto riguarda la scrittura e il linguaggio. E’ possibile trovare nuovo senso passando dalla scrittura di luce alla metascrittura di luce? La fotografia attuale può svolgere un metadiscorso sul senso? Nel caso del medium in questione, la significazione diventa trasposizione di un piano di linguaggio in un altro (che può essere in questo caso specifico “metafotografico”)?

RV: Se il metalinguaggio è un linguaggio, diciamo un sistema di segni, che possiamo utilizzare per descrivere la struttura di dati linguaggi che vogliamo analizzare, su cui vogliamo riflettere, o semplicemente utilizziamo inconsciamente pescando in un grande serbatoio di cui disponiamo, è chiaro che anche nel caso di certi utilizzi della fotografia siamo in presenza di un metalinguaggio. La fotografia, benché sia un’arte di nemmeno duecento anni, ben più giovane di altre arti che l’uomo utilizza da migliaia di anni, ha tuttavia “accumulato” linguaggio per il fatto di essere nata ed essersi sviluppata in epoca industriale e poi postindustriale, epoca dunque densa di comunicazione, riproduzione, diffusione etc, come sappiamo e sempre diciamo. In questo accumulo si è indubbiamente creata una stratificazione di tipo metalinguistico. Tornando ancora una volta al periodo degli anni Sessanta-Settanta in cui fiorirono le neoavanguardie, un periodo che l’arte contemporanea ha alle spalle e che non va mai dimenticato, dobbiamo ricordare che molti artisti di allora idearono progetti di vero metalinguaggio fotografico: pensiamo, per fare qualche esempio, a John Baldessari, Jan Dibbets, Victor Burgin, John Hilliard, Giulio Paolini, lo stesso Josef Kosuth, Ken Josephson, e i nostri Ugo Mulas, il primo Mimmo Jodice, Mario Cresci, Paolo Gioli, anche Mario Cattaneo, e naturalmente Franco Vaccari. Oggi, in una civiltà sovraccarica di comunicazione, mi sembrano molto interessanti quelle ricerche che “si sovrappongono” non solo e non tanto ad altri linguaggi artistici già attuati (e qui tornerei, ancora una volta, al riutilizzo di immagini già esistite nella storia dell’arte di cui già dicevo) ma ai linguaggi tecnologici “anonimi” in cui siamo immersi. Faccio un solo esempio: la ricerca di Doug Rickard A New American Picture, nella quale l’artista cerca e trova in google street view immagini molto simili a quelle della tradizione dei grandi fotografi americani del Novecento come Walker Evans, Robert Frank, Stephen Shore (ma anche del cinema americano, direi). Siamo di fronte a un curioso intreccio-sequenza di linguaggi, allora: quelli stratificatisi nella visione della realtà ambientale e sociale dell’America, quello di street view che coglie le caratteristiche dei luoghi, che sono “quei certi” luoghi, quello ulteriore di Doug Rickard che, ricalcando il modello del ready made, sceglie e preleva dalla rete le immagini che gli consentono una riflessione sull’immagine dell’America, un’immagine che viene ribadita e che si avvia così verso una sorta di “assolutezza” iconica, mi verrebbe da dire.

MZ: Immaginiamo che sia possibile rivedere tutte le fotografie registrate e scattate nella memoria personale, direttamente nello sguardo retroattivo. Ma a noi interessano altre immagini, quelle più preziose, quelle custodite nel mistero, per ora ancora inaccessibile o raggiungibile per pochi istanti, del corpo o della mente o dell’anima o di un altro non luogo determinato. Quali sono le fotografie più sacre e profonde secondo te, che riescono ad accendere un immaginario lirico nella coscienza?

Sono le immagini assolutamente più semplici e, vorrei sottolineare, più vuote. Esse alludono a molto, a tutto. Mi vengono in mente certe fotografie di Marina Ballo Charmet, frammenti quotidiani fatti di niente, immagini vaghe, spesso, aeree, ma che proprio per questa loro indeterminatezza puntano a qualcosa di lontano e indecifrabile, che nel suo caso di Marina è la sommersa dimensione dell’inconscio. Anche le fotografie di Guido Guidi, scarne e come mancanti di qualcosa, intendo dire mancanti non in senso negativo ma nel senso che dichiarano apertamente che la fotografia è un solitario frammento, che la vita è un solitario frammento. Ci sono anche le immagini del mare di Mimmo Jodice, luminose e disabitate, da lui stesso definite metafisiche, e sicuramente la serie Seascapes di Hiroshi Sugimoto, che parla dell’immensità vuota ed eterna del mondo senza uomo, solo acqua e cielo. Ma penso anche, chissà perché, alla serie Street View di Michael Wolf che nella loro genericità e anonimità tecnologiche sono invece lontane, misteriose, sprofondate in una sorta di abisso tipico delle immagini che non sono di nessuno se non della macchina che le ha generate. Penso ai vari artisti che utilizzano le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza, che hanno qualcosa di indistinto e vago, minaccioso. E mi viene in mente anche un lavoro di Richard Somoroff, non recentissimo, di più di dieci anni fa, dal titolo Absence of Subject, nel quale l’artista, partendo da una serie di ritratti di August Sander, ha cancellato il soggetto, la persona, la presenza, l’identità dunque, lasciando lo sfondo vuoto, completando, come si può ben capire, con intervento digitale la parte mancante una volta tolto il soggetto, cioè l’elemento principale della fotografia. Tolto l’elemento principale, si crea un vuoto densissimo, profondissimo, affascinante e quasi imbarazzante. Se vogliamo parlare di sacro, si tratta forse di un vuoto sacro. Forse di un lutto, di una mondo “altro”, forse di una attesa.

MZ: Ora, nella chiosa, ti pongo la domanda più lunga e complessa. In un recente progetto di ricerca, test condotti su volontari analizzano la loro attività cerebrale in tempo reale, grazie a immagini catturate con sofisticate tecniche come la risonanza magnetica funzionale, o l’elettrocorticografia, una sorta di elettroencefalogramma della corteccia cerebrale. Una delle principali questioni che dividono gli scienziati è se la coscienza sia un semplice sottoprodotto dei processi di elaborazione dell’informazione, e quindi in teoria riproducibile anche su un computer, o se, invece, derivi da caratteristiche peculiari del cervello, che sia, quindi, letteralmente nascosta tra le pieghe dei neuroni, in particolare tra i binari delle cellule nervose, i microtubuli. Il cosmologo Penrose, insieme al medico anestesista americano Stuart Hameroff, ha pubblicato uno studio sulle pagine di Physics of Life Reviews, in cui ipotizza che siamo vicini a provare sperimentalmente l’origine quantistica della coscienza, proprio grazie alle ricerche sui microtubuli, sui quali agiscono i principi attivi di molti anestetici. Secondo la teoria di Dehaene, invece, un ruolo importante sarebbe svolto dalla corteccia prefrontale del cervello, che controlla i processi cognitivi più complessi. Sarebbe la corteccia prefrontale a raccogliere le informazioni sensoriali, organizzandole secondo una scala di priorità, prima di trasmetterle alle aree cerebrali esecutive. In base a questa ipotesi, la coscienza consisterebbe proprio in questo processo di selezione: “È un po’ come se in una stanza al buio illuminassimo con una pila una sedia, e in quel momento diventassimo consapevoli della sua esistenza” (Carlo Miniussi, direttore del Centro mente e cervello dell’Università di Trento). Tra gli interstizi di queste attuali ricerche cosa può fare venire alla luce la nuova visione della fotografia?

RV: Sì, è lunga e complessa questa domanda e non so se riuscirò a rispondere in modo utile. Se gli impulsi creativi, come ogni forma di linguaggio o spinta rivolta al sociale, si collegano a manifestazioni neuronali che avvengono in aree specifiche del cervello, bisognerà capire dove collocare la mediazione della macchina/apparato tecnologico in questo processo. Non dimentichiamo mai che la fotografia è un’immagine mediata dalla tecnologia. Come si comporta dunque la vista mediata dalla macchina, o, anche, prodotta dalla sola macchina? Ma questo è un ragionamento “tradizionale”, che dà per scontato che noi vediamo qualcosa che è “fuori” nel mondo esterno. Proviamo a spostare l’asse del ragionamento e diciamo che la realtà non è ciò che sta “fuori” (da noi, dalla macchina fotografica, dalla videocamera) e che invece là fuori non c’è nulla ma ogni cosa (forme, colori, suoni, luce) non è una proprietà del mondo ma è una costruzione della nostra mente. E’ un prodotto dei nostri meccanismi cognitivi, una creazione del nostro cervello. Allora l’immagine, poniamo, di un paesaggio non “entra” in noi, poiché là fuori c’è solo un universo muto, informe, fatto di molecole e campi elettromagnetici, e l’esperienza del mondo è un lavoro della coscienza. Chiediamoci ora: se la realtà virtuale generata da un software non va considerata una alternativa alla realtà fisica ma una metafora della nostra condizione biologica (considerando che il lavoro che compie il nostro cervello è simile a quello che compie il software, nel senso che sia l’uno sia l’altro creano un mondo che non c’è), potrà anche la macchina fotografica creare un mondo così come fa il nostro cervello?