Nella lunga conversazione tra Mauro Zanchi e Sara Benaglia, tanti i temi toccati: le conseguenze della post crisi provocata dal covid-19; la messa in discussione della visione patriarcale da parte di artiste donne; metafotografia e femminismo; “invisibilità visibile” e politiche d’informazione; artiste e teoriche militanti e, ultimo, ma non meno importante, il punto di vista di Benaglia sull’ iperfotografia del futuro.

Mauro Zanchi: Cosa significa per te il medium metafotografico, soprattutto alla luce delle attuali conseguenze dovute alla pandemia da covid-19? Cosa dovremo rivedere e quali saranno gli sviluppi post-crisi?

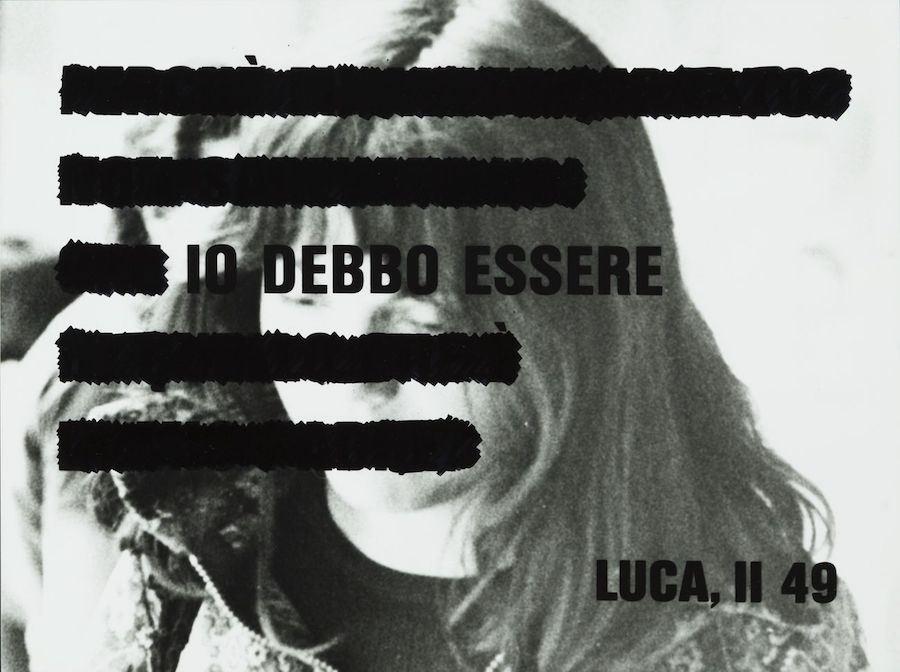

Sara Benaglia: L’inconscio collettivo rimosso dallo scatto di una macchina fotografica è l’idea di Franco Vaccari, a cui faccio riferimento nel pensare alla metafotografia. Che non è un concetto definito, ma un discorso aperto per dare attenzione a una genesi dimenticata. La camera oscura come modello scientifico si è imposto per sostituirsi alla concezione euclidea per cui è dall’occhio che venivano emanati raggi luminosi. Sarah Kofman, in Camera Obsura of Ideology (1998) ha avuto il pregio di evidenziare come l’ideologia ottica sia stata usata da Marx nel Capitale per descrivere l’illusione dell’autonomia. È interessante il fatto che la camera oscura dell’ideologia sia da lui presentata come un apparato per l’occultazione e l’errore. È come se esso mantenesse simultaneamente una relazione con il reale e al contempo lo occultasse. In questo la camera oscura somiglia molto all’inconscio di una classe dominante che desidera oscurare il carattere storico del proprio privilegio. Freud usa la camera oscura come metafora per descrivere l’inconscio, mentre per Nietzsche esso è una metafora della dimenticanza. Kofman evidenzia come la camera oscura sia non un mezzo che porti chiarezza quanto piuttosto un feticcio per alcuni pensatori. La sua è un’aspra critica di un occhio onnipresente che scongiura l’orrore della castrazione. Inoltre l’inconscio della società patriarcale controlla un soggetto oggettivizzato, per cui in un certo senso la fotografia è un rimedio contro il timore della castrazione. Non credo che la metafotografia finora abbia messo in discussione profondamente le condizioni politiche e materiali che sostengono le strutture del patriarcato, anzi molto spesso si è affidata agli strumenti del capitalismo cognitivo, superando da un lato il mezzo fotografico, ma dall’altro spingendolo verso una riconferma delle condizioni economiche in cui opera. Sono d’accordo con Naomi Klein quando afferma che il Coronavirus è il disastro perfetto per il “capitalismo dei disastri”. Se pensiamo alla politica flessibile del “primo uso di armi nucleari” (Gen. Tod Walters), all’uso militare della tecnologia del 5G, all’uso politico che verrà fatto della recessione economica per aumentare le diseguaglianze e arricchire le élite, penso una volta di più che il modello culturale che tratta l’arte come bene di lusso, invece che come strategia di avvicinamento al bene comune, sia un problema essenziale. L’idea stessa di produzione e accumulazione d’arte è problematica, perché promuove una svalutazione. Per me l’arte tange l’etica e non può simulare il ritmo dell’accumulazione capitalistica. Ogni recupero e riproposizione di valori “universali” che non lascia emergere con chiarezza l’escluso dalla sua narrazione è nocivo. Alcuni artisti ripropongono acriticamente dettagli di una cultura umanitaria e in Italia vengono promossi perché i limiti di questa cultura (che è una patrimonio nazionale) sono un tabù. L’invisibilità è una questione emersa con il COVID-19. Non mi riferisco al fatto che il virus sia invisibile all’occhio nudo, ma piuttosto all’occultamento di un sistema esclusivo costruito nei secoli.

MZ: Quali sono le artiste che hanno utilizzato il medium fotografico in una modalità funzionale a scardinare false certezze della cultura occidentale o che ha messo in discussione la storia dell’arte di matrice patriarcale?

SB: L’espressione matrice patriarcale sintetizza simbolicamente che cosa è per me la storia dell’arte: un problema da risolvere, perché nelle trame della sua tradizione si sono conservati sessismo, razzismo e capitalismo. È impossibile, leggendo l’antinomia nella domanda, non pensare all’opera A MALE ARTIST IS A CONTRADICTION IN TERMS (2013) di Chiara Fumai: una rivendicazione non solo dell’esclusione delle donne dall’arte per secoli, ma soprattutto dell’idea di arte come (ri)produzione immacolata attuata per via paterna, una homogeneration. Valore che crea valore, la speculazione filosofica che emerge dai soli desiderio e forma, senza madre, senza lavoro. È una causalità socio-metafisica occidentale che non smette mai di essere di moda, anche nell’arte. Le donne – che sono tutto fuorché un soggetto unitario, come ci ricordano le opposizioni tra femminismo neoliberale e quello socialista – in questo possono essere pensate come una risorsa annullata, quale risultato di una genesi dimenticata, invisibilizzata, da feticismo, idealismo e capitalismo. C’è una spaccatura interna per cui la donna vede sé stessa e vede sé stessa mentre è guardata. È quello che, riferendosi al cinema, Laura Mulvey nel 1973 chiama la “rappresentazione della forma femminile in un ordine simbolico”, in cui assorbe le lodi linguistiche delle fantasie maschili. L’inconscio della società patriarcale è strutturato da quelle fantasie, in cui il soggetto alienato, terrorizzato dalla mancanza di fantasia, diventa l’oggetto codificato dell’erotismo nel linguaggio della pittura, del cinema e della fotografia. Guardare è un modo di controllare un altro che diventa oggetto. La fotografia, come il cinema, può fabbricare nozioni denigrative di genere, di razza e di classe. Molto spesso, ancora oggi, le donne fotografe mimano lo sguardo maschile. Credo che il modello di arte contemporanea faccia forza sull’espressione del sé e che rischi quindi di appiattire gli artisti a capitale umano. La sfida del femminismo neoliberale, anch’esso un’idea contraddittoria e dannosa per il femminismo socialista che guarda “oltre Marx”, è quella dell’uguaglianza sul mercato del lavoro. L’infiltrazione di una razionalità di mercato in tutte le sfere della vita sta dividendo la soggettività femminile: da un lato ci sono donne che auto-investono sulla propria individualità per aumentare il loro valore patrimoniale (il che riguarda anche artiste, galleriste e curatrici), dall’altro ci sono donne usate come risorse sempre sfruttabili e disponibili. Le donne privilegiate hanno bisogno di sfruttare le seconde (attraverso il lavoro invisibile della cura), erodendo futuri alternativi, anche nel tentativo di dimenticare per sé le condizioni che hanno “naturalizzato” la differenza sessuale. Credo che dovremmo pensare al potenziale politico del precariato e alla forza di quelle operatrici dell’arte che nessuno conosce, perché non rientrano in una logica che farebbe di loro delle comete sostituibili.

MZ: Metafotografia e femminismo. Cosa è nato da questo sodalizio?

SB: Per costruire abitazioni femministe bisogna smantellare quelle che sono state costruite sinora, attraverso un processo di opposizione che reclama la nostra identità e le ragioni alla base di ciò per cui lavoriamo. Quello femminista è un discorso intersezionale (Combahee River Collective, 1977) che vuole la fine del sessismo, del razzismo e lo sfruttamento del lavoro nel capitalismo. In questo senso la trasformazione mediale, oggetto dello studio che abbiamo chiamato Metafotografia, avrebbe potuto portare con sé un desiderio di ricominciare diversamente. Forse mi sbaglio o sono troppo pessimista, ma credo che non ci sia alcun sodalizio tra metafotografia e femminismo, tranne nei casi in cui è messo in crisi il rapporto stesso tra individuo e macchina. Che però ha visto una vittoria della seconda sul primo, per cui mi chiedo se questo non sia sintomatico di una trasformazione in capitale umano, che replica, come detto prima, le mosse di un femminismo neoliberale, che però, per me, è una contraddizione in termini. Devo affermare anche che, comunque, l’arte in genere non è autonoma, al di là del fatto che nella storia si sia parlato di automonie, soprattutto formali. E quando delle mobilitazioni si riattivano nell’arte corrono il grande rischio di essere depoliticizzate in questo passaggio.

MZ: Pamela Lee (in Artforum, maggio 2011) afferma che stiamo vivendo nell’epoca dell’open secret, ovvero in un periodo minacciato da un’invisibilità visibile, che attenta continuamente al cuore delle politiche d’informazione. Conosci artisti che stanno lavorando su questo tema, utilizzando il medium fotografico?

SB: L’idea di una minaccia da un’invisibilità visibile mi ha fatto ricordare la giustizia come medium nella Contour Biennale 8, curata da Natasha Ginwala. In particolare ricordo Code Names (2001-ongoing) di Trevor Paglen, un glossario parietale sul segreto di stato e la sorveglianza di massa, una lista di termini criptici e frasi relative a programmi militari e unità di intelligence; il lavoro di Agency, un’iniziativa nata a Bruxelles nel 1992 e che classifica una lista crescente di “cose” che resistono alla distinzione tra natura e cultura e che in quell’occasione mostrò il codice 001621 (Selfie di scimmia); e infine www.inhabitants-tv.org.

Comunque da Colonia Italia (2015), di Giovanni Fasanella e Mario J. Cereghino, alle stragi impunite degli anni Settanta, al brain washing generazionale delle tv di Berlusconi, al silenzio sulle ex colonie africane, alle infiltrazioni mafiose negli apparati dello stato, agli incendi nei tribunali, non credo che sia necessario essere informati da Artforum sull’open secret. In Italia ne abbiamo da vendere. I politici in questo genere di attività si rivelano sempre come i veri artisti.

MZ: La mostra Lo Specchio Concavo è nata dalla lettura del saggio Lo Specchio Ardente (1975) di Anne Marie Sauzeau, scritto che riprende gli studi di Luce Irigary, per proporre un’alterazione del modello di “specularizzazione” tradizionale, ovvero sessista. Lo specchio concavo rimanda dunque a un’arma ustoria, che convogliando i raggi solari genera un fuoco. Nella mostra erano evidenti due filoni di ricerca: quello della critica al linguaggio visivo e quello che vede la crescita nel contemporaneo della radice marxista del femminismo. È nel corso degli anni ’80 che il femminismo subisce un backlash negativo sotto influenze mediatiche. Cosa è emerso di nuovo, dopo aver curato la mostra costituita da circa quaranta artiste che hanno utilizzato il medium fotografico?

SB: Carla Lonzi è stata la mia porta di ingresso sul femminismo, un femminismo radicale, bianco e se vogliamo anche borghese. Per quanto riguarda il rapporto della Lonzi con la critica d’arte, significa per prima cosa ricordare la sua presa di distanza dal mondo dell’arte (non è per certi versi paradossale, in questo senso, il recupero della sua figura nell’arte contemporanea?). Assenza della donna dai momenti celebrativi della manifestazione creativa maschile, scritto a Milano nel marzo 1971, è una presa di coscienza circa la relazione tra creatività e patriarcato. Nei testi dell’autrice la donna, che più che soggetto è un prodotto della civilizzazione, riconoscerebbe una funzione liberatoria a un’arte istituzionalizzata in cui lei stessa non ha fatto che assistere ai gesti degli altri. Ecco, tuttora io mi chiedo se abbia senso per una donna bianca mitizzare una cultura umanistica dalla quale è stata esclusa. Come si fa a fare studiare alle bambine una storia in cui il genio non può avere una vagina? Insomma, per la Lonzi il vero gesto creativo è chiamarsi fuori da un gioco di momenti celebrativi della manifestazione creativa maschile, rifiutandosi di accoglierla. Lo S.C.U.M. Manifesto (1968) di Valerie Solanas ha insultato tutto ciò che si è prostrato al servizio di questo sistema; Silvia Federici in Calibano e la Strega (2004) ha evidenziato l’essenzialità della caccia alle streghe nell’accumulazione originaria per una transizione al capitalismo, che da un lato ha privatizzato le donne borghesi e dall’altro ha trasformato le donne delle classi inferiori in un bene comune; Audre Lord ha scritto “the master’s tolls will never dismantle the master’s house”; Marina Vishmidt ha scritto della riproduzione dell’autonomia nella relazione tra lavoro, denaro, crisi e arte contemporanea, evidenziando la commistione tra individualismo e arte, ma anche il fatto che il moderno mito della produzione d’arte fa sì che l’artista non lavori solo per la propria soddisfazione, ma anche per arricchire altri. Da dove ripartire dunque? Lasciando da parte il femminismo radicale, il femminismo neo-liberale, le illusioni del cyborg e della full-surrogacy, ripartiamo dal femminismo socialista di Mariarosa dalla Costa, anti-capitalista di Naomi Klein, anti-imperialista di Alicia Garza, anti-etero-patriarcale di Paul Preciado e anti-razzista di Keeanga-Yamahtta Taylor.

MZ: L’uguaglianza politica di uomo e donna e la loro disuguaglianza filosofica sono nelle opere diversamente declinate e presentate non senza contraddizioni. Quale è la tua posizione su questo argomento?

SB: La donna e l’uomo non esistono come concetti universali astratti. Barbara Smith, in All the Women Are White. All the Men are Black. But Some of Us Are Brave (1982), poneva l’attenzione sulla necessità di un discorso intersezionale tra genere e razza; un’assenza innegabile nel femminismo radicale italiano. Mentre sarà il femminismo marxista in Italia ad interrogarsi sulla relazione tra riproduzione sociale e politiche del debito internazionale. Per quanto riguarda l’uguaglianza politica tra generi, pur in una dimensione socialista, Marx non ha preso in considerazione il lavoro di riproduzione nel Capitale (1867). La differenza di genere, moralmente voluta dalla collaborazione tra anatomia e religione, ha le sue radici nel capitalismo. E tutto questo è politico e non risolvibile sul piano dell’autocoscienza privata. Marx si è dimenticato anche delle minoranze, del lavoro degli schiavi e delle questioni di razza in relazione al lavoro. Per risolvere le contraddizioni del presente è necessario modificare il sistema economico esistente, e Marx ci ha lasciato gli strumenti per farlo. Però è necessario andare oltre Marx.

MZ: Quali sono le artiste italiane che con il mezzo fotografico hanno trasferito la loro dimensione privata su un piano sociale e politico, combattendo o meno con sistemi e ideologie che le hanno discriminate?

SB: Libera Mazzoleni, Nicole Gravier, Lisetta Carmi, Tomaso Binga, Cloti Ricciardi, Paola Mattioli, Marcella Campagnano, Marinella Pirelli, Ketty La Rocca. Ma anche Francesca Rivetti e Alessandra Spranzi.

MZ: Negli anni Sessanta e Settanta l’arte femminista utilizza il mezzo fotografico per riflettere sulla cultura visiva e sulle sue più profonde implicazioni. In quegli anni il femminismo chiede al mondo dell’arte di affrontare le funzioni dell’immagine, intese come espressione di potere, ideologia e valori sociali. Viene messa in discussione anche l’utilità del mezzo e della rappresentazione “in generale”. Chi sono le artiste più interessanti che hanno vissuto quel periodo rivoluzionario?

SB: Chi erano e chi sono, perché non per tutte l’orologio femminista si è fermato negli anni Settanta. Non ci sono un prima e un dopo nel rapporto tra accumulazione del capitale e patriarcato, è un continuo. Per questo penso a Tabita Rezaire, Trinh T. Minh-ha, Sarah Moldoror, Laure Prouvost, Wendelien van Oldenborgh, Cao Fei, Barbara Hammer, Faith Ringgold, Heba Y. Hamin, Adam Harvey.

MZ: Come immagini la iperfotografia del futuro?

SB: Credo che il destino della fotografia dipenderà da quello delle persone, dal fatto che non si estingueranno nel breve periodo, dalla relazione tra capitale e tecnologie e anche dall’abbassamento dell’autodifesa digitale. Nel sistema globalistico l’essere umano non ha identità e le sue esperienze gli sono vendute ancor prima che esse siano vissute. Le tecnologie dipendono dal discorso teologico che è l’economia, quindi mi aspetto che l’iperfotografia, se esisterà, sarà un derivato di questo sistema. Tutto ciò che sarà prodotto diventerà esca per vendere altre esperienze affinché diventino “personali”. La logica dell’iperfotografia sarà gestita da un sistema più evoluto di capitalismo della sorveglianza, sostenuto anche da un’educazione artistica che diventerà artistico-scientifica. Mi aspetto che le macchine fotografiche scattino fotografie alimentate dall’impulso decisionale di chi ne è proprietario, ovvero un essere umano eteronomo, cioè “regolato da parte degli altri”. Non sarà il contenuto di una fotografia a modificare un comportamento, bensì la macchina stessa a produrre alterazioni creative secondo protocolli automatizzati. Nessuno vorrà più abitare il proprio corpo e in parte non potrà farlo per l’alterazione della natura umana e per la distruzione dell’ambiente, per cui all’iperfotografia sarà delegato il compito di scrivere una dimensione futurista in un mondo senza uscita. In un ambiente al collasso, le immagini potrebbero essere create dal linguaggio composto delle tastiere, in un’inversione meccanica del gesto, qualora una conversione all’automazione fosse considerata sconveniente in un mondo in cui gli esseri umani saranno schiavi. Susan Sontag scriveva che fotografare significa appropriarsi di ciò che si fotografa. Io credo che essere filtrati da una macchina implichi acconsentire a una serie di regole e rapporti e quindi esserne appropriat*, perché la macchina vede schemi prima che noi li abbiamo immaginati.