La geografia dei luoghi di Milano che nel corso degli ultimi quindici anni sono stati abitati dal festival itinerante Video Sound Art è stata ampia e diversificata, al punto che ogni edizione può essere ricordata nelle sue peculiarità e nel dialogo che di volta in volta ha prodotto con il contesto urbano e sociale cittadino. In occasione della XV edizione, che si svolge questo fine settimana, il festival si incunea nei Magazzini Raccordati, uno spazio dei tunnel ipogei della Stazione Centrale che viene qui impiegato per la prima volta come sede espositiva. L’opera video Never Ground di Natália Trejbalová, importante nuova produzione realizzata grazie al supporto dell’Italian Council che dà il titolo all’edizione corrente, è del resto perfettamente coerente con questa scelta curatoriale (ne abbiamo parlato con l’artista). La curatrice Laura Lamonea ha riflettuto con noi sulla storia e sullo statuto del festival e sulle peculiarità di questa edizione.

Federico Abate: Quindici anni sono un traguardo importante per un festival che ogni anno ambisce a sperimentare nuove modalità di dialogo con il contesto urbano. Guardando retrospettivamente al lavoro svolto fino ad oggi, in quali aspetti credi che Video Sound Art sia cambiato ed evoluto nel corso degli anni? Cosa è, invece, rimasto immutato?

Laura Lamonea: In questi quindici anni l’identità di Video Sound Art è rimasta riconoscibile: ciò che all’inizio era sperimentazione spontanea si è trasformato in un lavoro più articolato e continuativo. Penso soprattutto alla produzione di nuove opere. Oggi abbiamo consolidato un metodo nella ricerca e nella produzione che ci permette di seguire artiste e artisti in diverse fasi: dall’ideazione all’allestimento, fino all’ingresso delle opere in collezioni pubbliche e private. Nel tempo abbiamo costruito una rete stabile di collaborazioni con musei e realtà internazionali. Ogni edizione nasce infatti da un tema di ricerca legato a un luogo preciso e prende forma attraverso le opere, il public program, le nuove produzioni e il coinvolgimento attivo delle persone. La scelta degli spazi è sempre stata realizzata in collaborazione con le istituzioni cittadine: questo ci ha portati nelle scuole, nelle piscine pubbliche, al Museo di Storia Naturale, al Planetario. Negli ultimi cinque anni, però, il rapporto con il Comune di Milano è cambiato. La sede della quindicesima edizione è coerente con il progetto artistico, ma si tratta a tutti gli effetti di un affitto di spazi: non si è creato un legame con una comunità. Il lavoro del team oggi è proprio quello di preservare il cuore del festival, adattandosi alle trasformazioni della città. Nel frattempo il dipartimento educativo ha intensificato le attività con scuole e università, coinvolgendo gli studenti nei processi progettuali e facilitando l’incontro con le pratiche artistiche contemporanee. Per VSA non si tratta di una programmazione collaterale, ma un modo per rendere il pubblico parte attiva nella produzione culturale.

FA: Il format del festival itinerante è in effetti un vostro marchio di fabbrica. Nel corso degli anni avete attivato luoghi diversissimi, e nella scorsa edizione vi siete messi in dialogo con un intero quartiere, quello di Lodi-Corvetto. Quest’anno tocca ai Magazzini Raccordati, nel Tunnel della Stazione di Milano Centrale. Che cosa avete compreso, con il tempo, del rapporto tra arte contemporanea e spazi non convenzionali? Dopo quindici anni, questa modalità curatoriale rappresenta ancora una scelta radicale come per le prime edizioni?

LL: Con il tempo abbiamo compreso che lavorare in spazi non convenzionali non significa scegliere luoghi alternativi, ma assumere il contesto come parte integrante della curatela. Ogni edizione del festival nasce da uno studio approfondito delle caratteristiche sociali, storiche e architettoniche dello spazio: osserviamo come è stato abitato, che funzione ha avuto, come si inserisce nel tessuto urbano. Il festival ha convissuto con l’attività sportiva della piscina Cozzi, rimasta aperta ai nuotatori per tutta la durata della mostra; ha abitato scuole pubbliche nelle fasce serali; ha scoperto la storia dei sotterranei della città: dell’Ex Albergo Diurno all’archivio Cà Granda dove le opere sono state allestite in presenza dei ricercatori di Labanof – Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense. Quando interveniamo in una scuola, in un teatro o in un impianto sportivo, cerchiamo di mettere in dialogo gli artisti, le istituzioni, i gestori della sede, la comunità che lo abita. Questi confronti, a volte non semplici da gestire, riportano la pratica curatoriale ad una dimensione di mediazione: lo spazio e le persone che lo vivono modificano l’opera, e l’opera a sua volta trasforma la percezione del luogo. Dopo quindici anni, questa modalità rimane per noi una scelta radicale: è un modo per continuare a interrogare il ruolo dell’arte nella società, per non dare per scontato dove e come essa possa esistere.

FA: Il festival è una realtà non solo espositiva, ma anche produttiva. Cosa significa aver costruito in quindici anni un ecosistema che sostiene nuove opere e ricerche? Com’è cambiato nel tempo il vostro modo di relazionarvi con gli artisti e con le loro pratiche?

LL: Come dicevo prima, fin dall’inizio abbiamo affiancato all’attività espositiva quella del centro di produzione, che opera attraverso Open call, residenze e processi di accompagnamento curatoriale. Negli anni abbiamo costruito una rete stabile di relazioni con artisti, musei, fondazioni e gallerie, creando un sistema che mette in connessione la fase di ricerca con quella della diffusione e della circolazione delle opere. Questo lavoro di intermediazione crea opportunità concrete di crescita per gli artisti e, allo stesso tempo, ci permette di mantenere viva una dimensione di ricerca indipendente, in cui la produzione non è mai solo esecutiva ma diventa un processo di conoscenza condivisa. Il nostro modo di lavorare con gli artisti è cambiato nel tempo. Oggi il rapporto è diventato più strutturato e collaborativo: seguiamo gli artisti in tutte le fasi della produzione, li mettiamo in dialogo con professionisti di discipline diverse e li accompagniamo verso un inserimento solido nel circuito istituzionale. Un esempio emblematico è la collaborazione pluriennale con l’artista Enrique Ramirez, con cui abbiamo sviluppato un progetto collaterale della Biennale Manifesta 12 nel 2018 a Palermo, abbiamo sostenuto una ricerca presso gli archivi del Touring Club Italiano nel 2019 a Milano e nel 2020 abbiamo prodotto un’opera che è entrata nella collezione della Fondazione Pinault.

FA: Il pubblico di VSA è cambiato insieme al festival? Avete percepito una crescita di consapevolezza e di partecipazione, magari anche grazie al Public Program che ogni anno aspira ad attivare un dialogo interdisciplinare sui temi cogenti di ciascuna edizione?

LL: Negli anni abbiamo assistito a una trasformazione del nostro pubblico, che è cresciuto insieme al festival. Oggi il pubblico di Video Sound Art è una comunità eterogenea, composta da professionisti del settore, ma anche da pubblico non specializzato. Una parte importante di questa evoluzione sicuramente è legata al Public Program, che non è mai stato pensato come un semplice programma collaterale alle mostre, ma come uno spazio di ricerca condivisa per amplificare le connessioni tra l’arte, la filosofia, la scienza e le pratiche sociali. Voglio citare, ad esempio, la scorsa edizione nel quartiere Lodi-Corvetto, dove i talk condotti da studiosi e urbanisti hanno permesso di discutere il rapporto tra abitare, appartenenza e trasformazione urbana, coinvolgendo attivamente gli abitanti e i commercianti. Altri strumenti a cui teniamo particolarmente sono la mediazione culturale, una metodologia che ci ha permesso di avvicinare pubblici molto differenti, stimolando forme di partecipazione più profonde e i percorsi di coprogettazione con le scuole e le università, di cui ho parlato prima. Tutti questi strumenti favoriscono lo sviluppo di un pubblico consapevole, che non è più solo spettatore ma diventa parte attiva della produzione culturale, contribuendo alla costruzione di un linguaggio comune tra chi crea e chi fruisce.

FA: A cosa si deve la scelta di celebrare questo traguardo con un tema che rimanda alle profondità del sottosuolo e che trova ambientazione in un luogo a sua volta ipogeo? Cosa significa oggi rifugiarsi nel grembo della terra, secondo la tua visione curatoriale e in funzione della selezione delle opere di Natália Trejbalová, Adele Dipasquale, Nicoletta Grillo e Andrea Mauti?

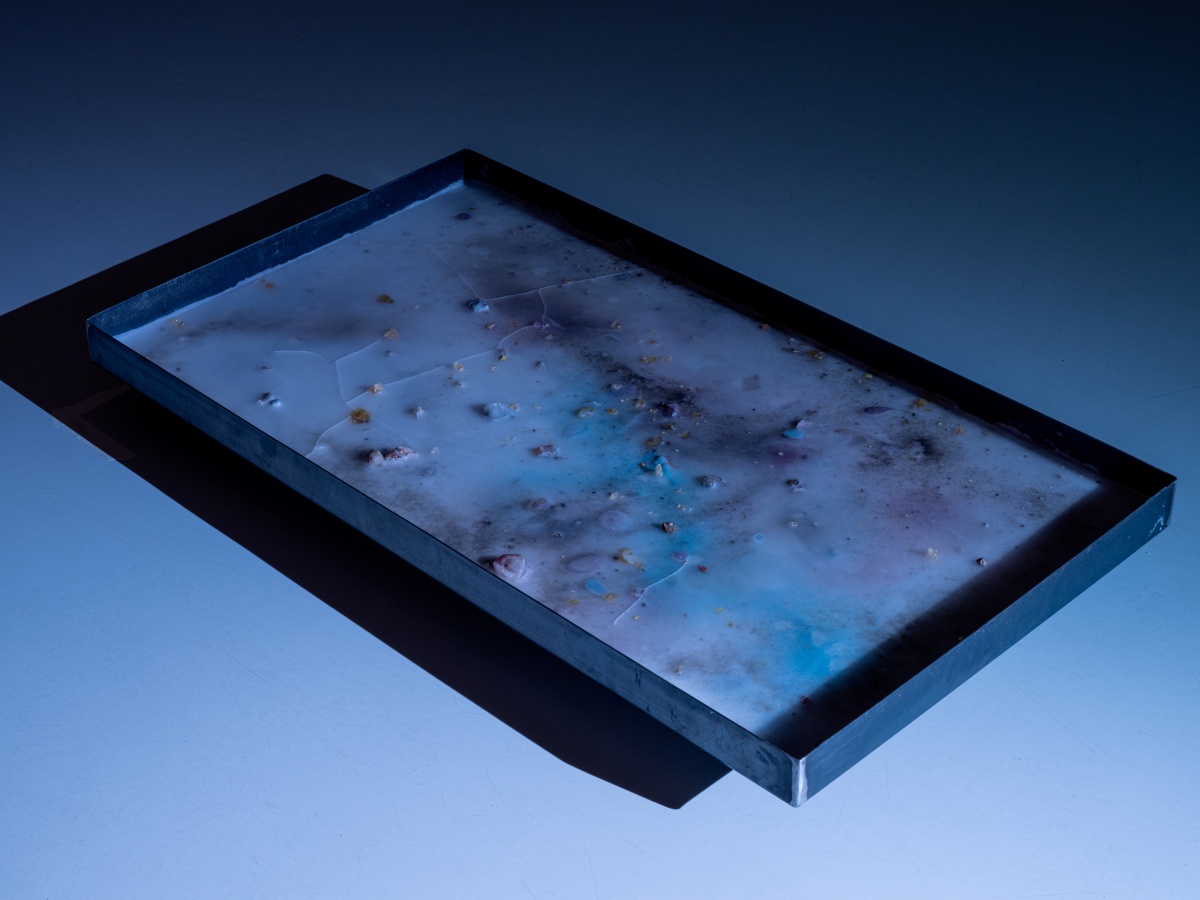

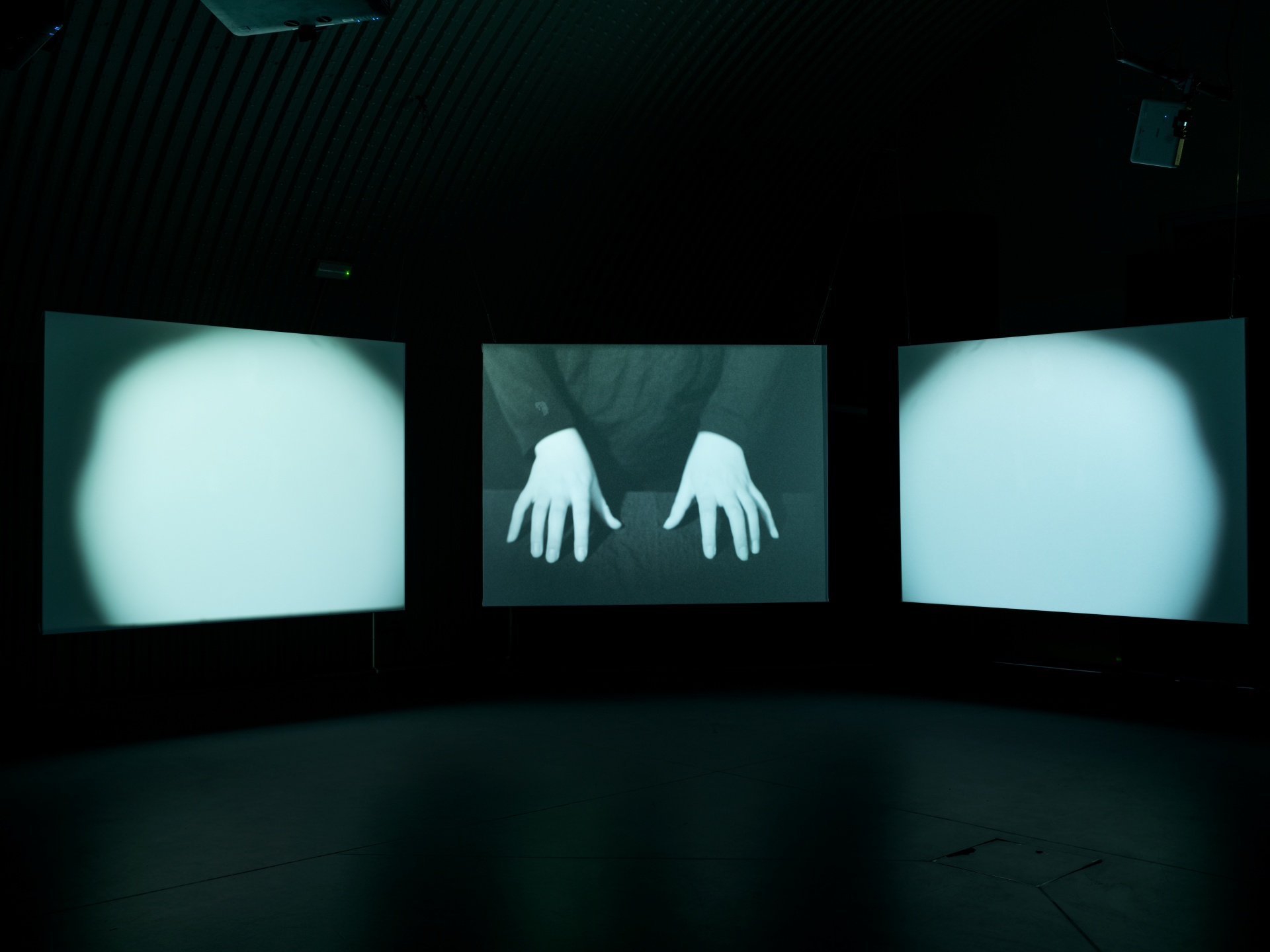

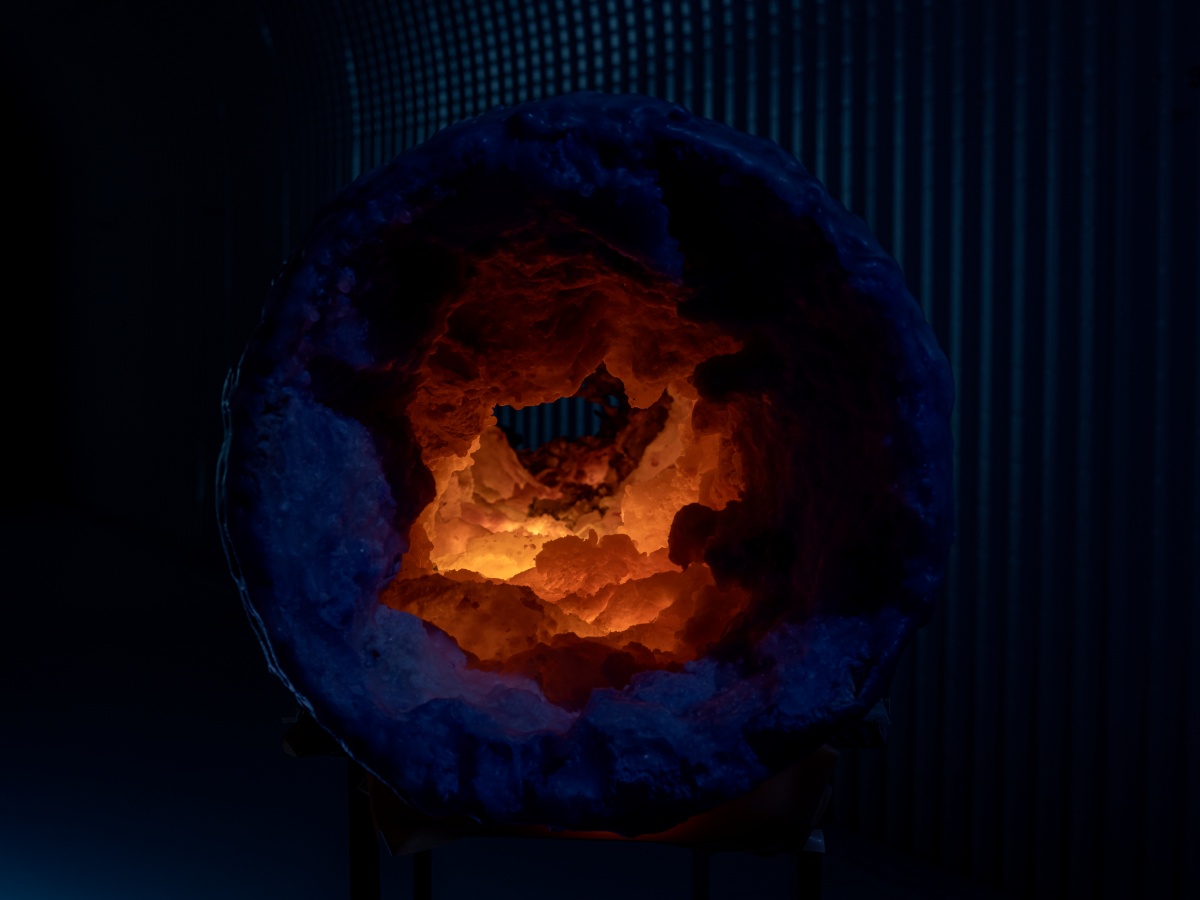

LL: La scelta di lavorare sul tema del sottosuolo nasce dalla nuova produzione video di Natália Trejbalová, Never Ground, che il festival ha prodotto grazie al programma Italian Council del Ministero della Cultura. Il film, che dà anche il titolo a questa edizione, è ispirato a racconti fantascientifici sul mondo sotterraneo e alle più recenti scoperte scientifiche che connettono l’esplorazione speleologica all’esplorazione spaziale. La scelta di presentare il Festival nei Magazzini Raccordati ci sembrava poter aggiungere un livello dialogico importante al progetto. Si tratta di uno spazio sotterraneo che conserva le tracce della Milano industriale ma che oggi si apre a nuovi usi e nuove narrazioni. La discesa nel sottosuolo diventa così non solo un gesto fisico, ma anche simbolico: un modo per ascoltare ciò che resta nascosto sotto la superficie, per dare visibilità a storie e prospettive. Le opere di Adele Dipasquale, Nicoletta Grillo e Andrea Mauti ampliano la ricerca sul sottosuolo come metafora delle voci sepolte e sommerse dalla Storia. Adele Dipasquale attraverso la nuova produzione video, Spirit Talks, indaga la dimensione medianica come strumento di evocazione, di ascolto, di possibilità di contatto con l’invisibile. Nicoletta Grillo con l’installazione fotografica Orizzonte ritrae la topografia calabrese, dove il paesaggio scavato diventa immagine di una memoria che riaffiora. Andrea Mauti, con Esausta (Voice Voice), esplora il potenziale poetico e narrativo degli oggetti, liberandoli dalle implicazioni politiche e sociali che ne definiscono abitualmente la funzione. Never Ground è un invito collettivo a riconoscere la nostra visione parziale del mondo sotterraneo e, allo stesso tempo, ad aprirsi a nuove possibilità di pensiero e di sguardo.