Testo di Angelica Lucia Raho

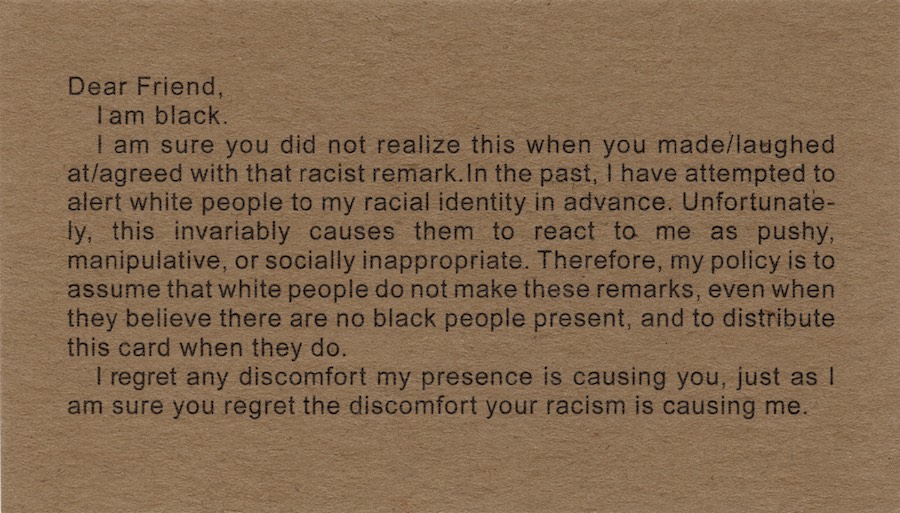

Oltre a presentare in maniera esaustiva il complesso lavoro di un’artista contemporanea fondamentale, la mostra Adrian Piper. Race Traitor è l’occasione per riflettere sul concetto di white passing e sulla “patologia visiva” rispetto ai temi dell’odio, dell’ingiustizia sociale e della xenofobia. Nata Adrian Margaret Smith Piper, l’artista cresce ad Harlem, un quartiere di New York conosciuto per essere centro culturale e commerciale afroamericano. Self-Portrait Exaggerating My Negroid Features (1981) è il manifesto della fisionomia dell’artista, con la pelle troppo scura per i bianchi e troppo chiara per i neri. Si parla infatti di white passing quando la pigmentazione della pelle e i tratti fisiognomici permettono di “passare per bianca”. Questa situazione può generare delle circostanze risolte in maniera geniale da Piper con My Calling (Card) #1 (1986-90), bigliettino da visita su cui è scritto: «Caro amico, sono nera. Sono sicura che non te ne sei accorto quando hai fatto/riso a quel commento razzista. […] Mi scuso per ogni disagio che ti potrebbe causare la mia presenza, così come sono sicura che ti scusi per il disagio che hai causato a me con il tuo razzismo».

Come artista e attivista, Piper è impegnata nell’educazione del pubblico – oltre i confini dell’arte – sulla finzione del concetto di “razza”, tanto da proclamare il suo ritiro dall’essere nera con l’opera Thwarted Projects, Dashed Hopes, A Moment of Embarrassment nel 2012. Come appare sulla sua pagina Wikipedia (che ha fatto scrivere e riscrivere a causa di errori fattuali e di cui si può trovare la versione corretta sul sito www.adrianpiper.com): «Piper si identifica pubblicamente come una donna americana di riconosciute origini africane. Come tutti gli americani, è “razzialmente” (cioè etnicamente) mista».

Le istanze identitarie manifestano la necessità di documentare la propria presenza, e la retrospettiva ne restituisce la genesi e lo sviluppo. La primaria deriva concettuale di Piper, come nella serie Hypothesis Situation, in cui documenta delle azioni spazio temporali, fa da preludio all’attivismo politico dove la ricerca della sua presenza diventa pretesto per affrontare un’autodeterminazione sociale in una scala più ampia.

Adrian Piper, Race Traitor, 2018 91,44 x 60,96 cm Stampa digitale, edizione firmata e numerata di 7 esemplari Foto: Fotofix Rennie Collection, Vancouver © Adrian Piper Research Archive (APRA) Foundation Berlin

Adrian Piper, Self-Portrait as a Nice White Lady, 1995 Pastello a olio su stampa alla gelatina d’argento 30,4 x 20,3 cm The Studio Museum in Harlem, New York © Adrian Piper Research Archive (APRA) Foundation Berlin

In What It’s like, What it is #3 (1991) un uomo ripete e rinnega ogni stereotipo culturale, circondato da gradinate per gli spettatori, al centro di un ambiente minimalista, museale e immacolato. L’opera Art for the Art World Surface Pattern (1976) rappresenta, all’interno della mostra, il principio della consapevolezza politica dell’artista. Si tratta di un cubo bianco il cui interno è interamente ricoperto di immagini cruente e violente tratte dai giornali. Si sente un audio che imita l’indifferenza tipica dello spettatore del mondo dell’arte rispetto a queste scene, sulle quali Piper pone la scritta “Not a Performance” (ma realtà). Quale sarà allora la nostra reazione quando entriamo nella Black Box/White Box (1992)? L’artista costruisce un ambiente “protetto”, sedendoci su una comoda poltrona siamo al cospetto delle immagini del pestaggio di Rodney King, da parte della polizia di Los Angeles, e del suo volto tumefatto. Alla destra della poltrona Piper mette a disposizione dei fazzolettini, forse nel caso in cui dovessimo commuoverci, nel momento in cui riuscissimo ad uscire dai panni del visitatore attento di una retrospettiva al PAC per mostrare un po’ di preoccupazione ed empatia. Una frase, tanto tragica quando piena di speranza, accompagna l’ingresso delle box: «Una volta che hai portato via tutto da un uomo, lui non è più in balia del tuo potere. È libero. – Alexander I. Solzhenitsyn, The First Circle».

L’aspetto di una persona non definisce la sua identità. L’artista sfida anche i canoni del binarismo di genere con la creazione del suo alter ego maschile The Mythic Being. A partire dal 1973 indossa baffi finti, parrucca e occhiali da sole per indagare la sua stessa storia genetica con un genere e un aspetto esteriore diverso dal suo. L’opera Race Traitor (2018), autoritratto dell’artista nello stesso stile dei Political Self Portrait, è simbolo e titolo della mostra, ma anche manifesto di una ricerca costante e globalmente condivisa. In una intervista su Frieze, Agata Waleczek chiede ad Adrian Piper: «Quale domanda senti il bisogno di fare in questo momento?», l’artista risponde: «Se la razza umana non sia altro che una tragica mutazione senza la quale l’universo sarebbe stato un posto migliore».

Adrian Piper. Race Traitor

A cura di Diego Sileo

19 marzo – 9 giugno 2024

PAC Padiglione Arte Contemporanea, Milano