Nel 2025, il Premio Lissone entra in una nuova era. La mostra, ospitata dal MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Lissone dal 19 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, celebra non solo la sua edizione biennale dedicata alla pittura contemporanea, ma anche il 25° anniversario del museo. Il Premio Lissone, nato originariamente nel 1946 nella città brianzola, ha attraversato varie fasi: da manifestazione nazionale per la pittura italiana, a rassegna internazionale nel dopoguerra, interrotta nel 1967, e infine a rinascita nel 2002. Dal 2006 l’evento è passato a una cadenza biennale, alternandosi al Premio Lissone Design.

Quest’anno, l’edizione si presenta con un’impronta fortemente internazionale e dialogica. In collaborazione con il direttore del MAC Stefano Raimondi, Lorenzo Balbi (Direttore del MAMbo, Bologna) ed Hanne Mugaas (Head of Programs OCA, Norvegia) hanno partecipato alla selezione di due artisti ciascuno per il premio. Le figure scelte, tutte sotto i quarantacinque anni, sono state invitate a dialogare tra loro e con il museo. L’età degli artisti, nonostante non sia stata una scelta intenzionale, riflette in un certo senso l’autenticità storica del Premio Lissone.

«Questo rispetta quello che era il premio storico di Lissone – racconta Stefano Raimondi – dove partecipava, per esempio, un giovane Mario Schifano. L’idea è quella di mostrare un linguaggio nella sua fase di evoluzione.»

In occasione di questa nuova edizione, per decisione del direttore il premio abbandona l’idea tradizionale del “vincitore unico”: ogni artista vedrà un’opera entrare nella collezione permanente del museo. «Io non ho mai visto l’arte come agone: non si tratta di chi è più bravo, ma di un percorso di crescita collettiva. L’arte viaggia attraverso il dialogo, e abbiamo voluto creare una piattaforma comunitaria in cui gli artisti crescono conoscendosi e confrontandosi tra loro. Devo ringraziare sia il Comune, che ha accolto questa idea, sia gli artisti, che hanno accettato di dividere la prima posizione in sei parti uguali, permettendo che sei opere entrassero a far parte della collezione permanente del museo.»

La mostra si sviluppa su tutti e tre i piani del MAC. Alcune opere sono visibili anche verso l’esterno, incarnando l’idea di un’arte per tutti.

Al livello inferiore trovano spazio i lavori di Ariel Schlesinger e Landon Metz, artisti selezionati da Raimondi stesso. Schlesinger propone un intervento che partendo da oggetti d’uso (tappeti, divani, serrature, forbici) esplora i temi del nomadismo, dell’identità e della trasformazione. L’artista lavora soprattutto con il fuoco, al contempo elemento di distruzione e rigenerazione. Questo concetto si nota in particolare con una delle opere più suggestive presentate dall’artista per quest’edizione del Premio Lissone, Untitled (Red Carpet). Reinterpretando il concetto di tela e pittura, Schlesinger si serve di una fiamma ossidrica per generare dei buchi all’interno di un tappeto. Il riferimento è ad un episodio riguardante un artefatto conservato a Berlino nel Museo di Pergamo. Un tappeto turkmeno, distrutto in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra mondiale, è stato esposto nel museo senza nascondere i segni del danneggiamento. La distruzione parziale del manufatto ne ha permesso una rinascita; e così un’operazione di colonizzazione viene trasformata da gesto di espropriazione in una storia nuova. Il fuoco è per l’artista uno strumento vitalistico che riattiva l’oggetto e lo spazio circostante, suggerendo una riflessione sul nomadismo contemporaneo di ecosistemi, esseri viventi e materiali.

Landon Metz, al contrario, si sposta dalla pittura “tradizionale” per costruire un’architettura visiva atmosferica, con opere che dialogano in un moto perpetuo e forme che si moltiplicano. L’installazione invita lo spettatore a fermarsi, a contemplare, in un silenzio carico di vibrazioni.

«(Metz) ha un’architettura che definisco atmosferica, e per questo abbiamo deciso con cura il suo posizionamento sotto ai lucernari, che creano effetti di luce quasi musicali. Dico “musicali” perché l’artista è molto legato sia alla pittura sia alla musica.»

Al primo piano sono presentati i due artisti italiani selezionati da Lorenzo Balbi: Valerio Nicolai e Viola Leddi.

Valerio Nicolai lavora sulle tele come “oggetti economici”: tele piegate, tappezzerie dipinte a mano, in un’azione artistica tra mimetismo ed ironia. Il tono è leggero e sarcastico, come in Ritorneremo, dove venti tele dipinte e piegate vengono disposte in fila come portafogli nell’espositore di un negozio. Tra i lavori esposti spicca Nuova Carboneria, un divano a ferro di cavallo le cui decorazioni sono state dipinte a mano sul tessuto, al cui interno è posizionato un dispositivo che riproduce i discorsi disarticolati e frivoli di un immaginario salotto borghese. Al di là dell’aspetto ludico, le opere di Nicolai evocano una riflessione sul valore e sulle implicazioni economiche della pittura, mantenendo però sempre un tono ironico e leggero.

Viola Leddi, invece, affronta la figura femminile, l’adolescenza e la salute mentale attraverso media espressivi differenti. Certamente il lavoro più interessante è l’esplorazione della donna attraverso le Pill Boxes, una reinterpretazione di Le signorine di Felice Casorati. Le donne protagoniste del quadro perduto di Casorati vengono identificate da Leddi con un nome da lei scelto, posizionato su un cartiglio di porcellana che decora quattro piccoli portapillole. Leddi fa corrispondere ad ognuna delle donne dipinte da Casorati un disturbo psichico, e posiziona nelle scatole degli psicofarmaci. Leddi propone anche delle tele. Tra queste XY, dove una serie di assi cartesiani viene “interrotta” da mosce con ali luminescenti. Le mosche sono un elemento biologico incontrollabile che creaun contrasto tra ordine e caos.

Al secondo ed ultimo piano, sotto la curatela di Hanne Mugaas, trovano posto le artiste Cecilia Granara e Giuliana Rosso. Entrambe lavorano sul tema dell’identità femminile e del corpo, ma con linguaggi completamente differenti. Cecilia Granara, nata a Gedda e attualmente attiva in Messico, utilizza grandi tele dai colori acidi e densi per rappresentare la vita, la morte e il ciclo della rinascita. Le sue opere giocano con elementi simbolici e vitalistici, dove il corpo umano, nelle sue parti anatomiche più evidenti, sembra rinascere e rigenerarsi attraverso un processo di disgregazione e ricomposizione.

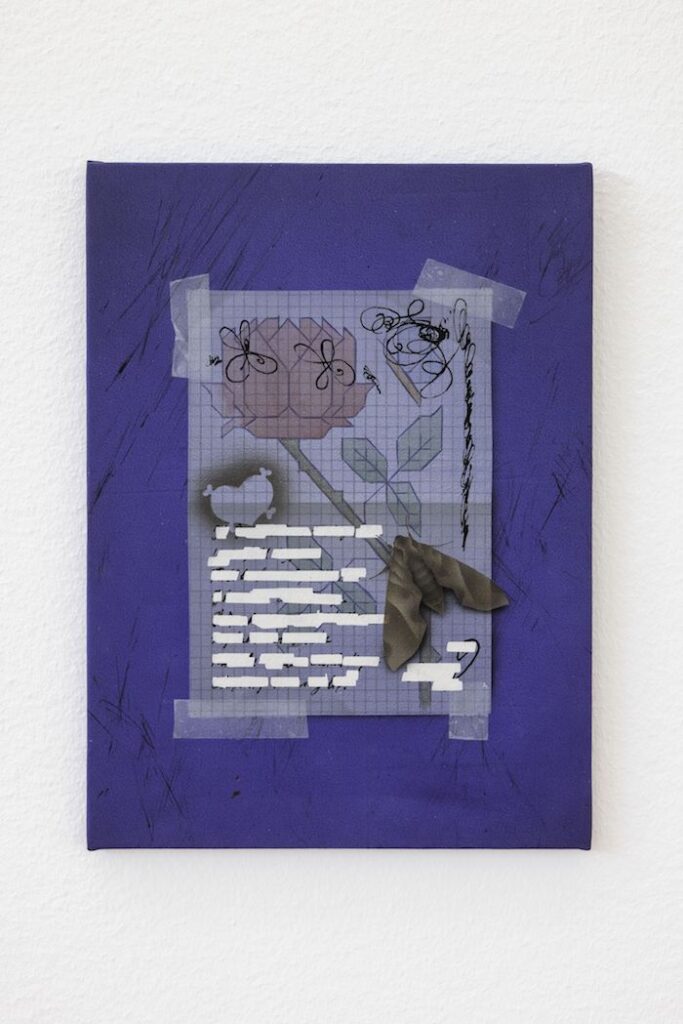

Il lavoro di Giuliana Rosso esplora spesso momenti di passaggio, in particolare quell’area di confine tra l’adolescenza e l’età adulta. Le sue opere evocano la sensazione di scarabocchi spontanei di un’adolescente che prendono vita e si diffondono nello spazio espositivo, trasformando la tela o la carta in un territorio di sperimentazione emotiva. Le figure che emergono raccontano tensioni e stati d’animo intensi: ribellione, imbarazzo, noia, curiosità e angoscia, ma sempre filtrati da una delicatezza cromatica e da una sensibilità all’atmosfera circostante. I segni sulle superfici appaiono come incisioni insistenti e i colori hanno toni pacati e meditativi, creando opere sospese tra introspezione e incertezza.

L’edizione 2025 del Premio Lissone non è solo un evento espositivo, ma un vero e proprio segnale di rilancio per il MAC. In un anno che segna il venticinquesimo anniversario dell’istituzione – che intende trasformarsi in “museo della luce” grazie all’apertura delle vetrate sul tessuto urbano – la mostra incarna un patto tra città, museo e artisti.