Per parlare della quinta edizione di Pensare come una montagna – Il biennale delle Orobie, occorre cominciare dalla fine. O, per meglio dire da ciò che può definirsi una cerimonia di chiusura del quarto ciclo. Del resto, Pensare come una montagna è una biennale sui generis, che si svolge non ogni due anni ma per due anni, e in cui il legame con la natura e la sua ciclicità si fa fondamentale. Nel corso dell’inaugurazione della quinta edizione, il 4 ottobre 2025, viene infatti riproposta la performance Spin and Break Free di Cecilia Bengolea. Stravolgendo i canoni della danza classica ma conservandone i movimenti, i ballerini sotto la direzione di Bengolea ricreano una Primavera botticelliana dell’industria tessile. I costumi di scena simboleggiano i vari stadi di lavorazione del lino. La performance infatti, pensata per il Linificio e Canapificio Nazionale di Villa d’Almè, si svolge su una partitura che include le interviste ai lavoratori stessi della fabbrica.

Natura e legame con il territorio sono due elementi, mai disgiunti, che costituiscono i temi cardine anche di questa edizione di Pensare come una montagna. A riprova della continuità con l’edizione precedente il motivo della danza, seppur con nuove forme, viene ripreso anche in questo nuovo ciclo.

Un punto di vista innovativo e coerente attraversa una delle opere presentate nel ciclo, delineando il legame tra l’uomo e la montagna, osservato da due prospettive complementari e originali. In un contesto globale segnato da una crescente crisi ecologica, l’uomo emerge come principale artefice della degradazione degli ecosistemi: responsabile di deforestazioni, inquinamento marino e atmosferico, e di pratiche produttive che compromettono la biodiversità. In questa prospettiva, ponendosi al di sopra dalle altre specie, l’uomo appare come responsabile assoluto della propria azione distruttiva.

Nel progetto Mother of Millions di Gaia Fugazza (Milano, 1985), realizzato in collaborazione con NAHR – Nature, Art and Habitat Residency, il rapporto tra uomo e ambiente viene rovesciato rispetto alla consueta visione contemporanea. L’artista riflette infatti su come la scomparsa dell’uomo dal territorio montano possa anch’essa generare un impoverimento della biodiversità. La scultura, in terracotta, è composta da tre grandi blocchi e rappresenta per l’artista una sperimentazione formale, essendo questa la prima opera scultorea di grandi dimensioni realizzata da Fugazza. Sulla superficie dell’imponente corpo della “madre di milioni” sono incisi e dipinti con pigmenti naturali uomini, animali, piante e forme vegetali: segni semplici che testimoniano la compresenza vitale di tutte le specie.

Mother of Millions è anche una riflessione sui diversi tipi di ripopolazione. I territori della Val Taleggio e della Val Brembilla, in tempi recenti, sono infatti diventati luoghi di accoglienza per richiedenti asilo: spazi in cui il paesaggio si ripopola di nuove persone, di giovani, di vite che germogliano sui versanti della valle come i nuovi esemplari nascono dai rami della Kalanchoe delagoensis (nome botanico della Mother of Millions). Questa pianta originaria del Madagascar, è in grado di rigenerarsi in modo asessuato, facendo nascere nuove piante direttamente dai propri rami — un’immagine che l’artista traduce nella scultura di una figura vagamente femminile con le braccia aperte verso l’alto, gesto insieme di accoglienza e forza. Dalle braccia della figura germogliano piccole sculture che ne ripetono le sembianze: si muovono, gattonano, sembrano animarsi lungo gli arti della madre, in una dinamica di generazione continua. La postura stessa della figura è inusuale per la tradizione scultorea monumentale: le gambe sono disposte in modo asimmetrico, con un ginocchio piegato, come nell’atto di sollevarsi.

Questa posizione richiama, per analogia, le immagini del parto epì kathédras nella Grecia classica. Il motivo del parto da seduta è pan-mediterraneo, con origini ben più antiche di quelle greche. In quest’ottica, l’immagine evoca un archetipo di dea madre assoluta. Il progetto di Gaia Fugazza si configura così come un inno alla vita e, insieme, una riflessione sulle gerarchie della natura: all’interno del paesaggio montano, anche l’uomo è un animale tra gli altri, parte integrante dell’equilibrio ecologico. La sua presenza, lungi dall’essere solo distruttiva, contribuisce alla biodiversità attraverso pratiche tradizionali come la coltivazione e soprattutto la transumanza, esperienza a cui l’artista stessa ha partecipato e che ha ispirato molti dei disegni incisi sulla superficie della statua.

Il forte legame tra territorio e popolazione che lo abita è al centro anche del progetto Graces for Gerosa di Bianca Bondi (Johannesburg, 1980), presentato all’interno della chiesa romanica sconsacrata di Santa Maria in Montanis. Qui l’artista riprende il tema della danza e l’immaginario botticelliano evocato dalla performance coreutica del quarto ciclo.

Bondi realizza una serie di sette calchi in gesso, nati dalla collaborazione con alcuni abitanti di Gerosa. Dai colli dei calchi, privi di testa, emergono elementi vegetali decorativi, in contrasto cromatico con l’uniformità bianca dei corpi. Le sculture, disposte in cerchio e colte nell’atto di compiere un passo di danza, sembrano sfiorarsi le mani in un girotondo che trasmette un senso di vitalismo panico.

Il motivo della danza dialoga poi con la sacralità dello spazio, trasformando l’intervento in una sorta di cerimonia pagana, un inno alla vita. Il legame con l’architettura è ribadito anche dai materiali: il gesso delle statue richiama i colori delle pareti interne, mentre le tracce di polvere lasciate a terra sembrano creare un filo fisico che unisce le sculture alle mura della chiesa. Per Bondi, questi calchi rappresentano infine una testimonianza potenzialmente eterna di sette esistenze sulla terra.

Il Biennale delle orobie è un evento internazionale che, per questa ragione, ospita progetti di grande respiro. In collaborazione con il Centro Dalmine viene presentata l’installazione di Abraham Cruzvillegas (Città del Messico, 1968) An unstable and precarious self-portrait munching some traditional Fritos, sipping a couple of caballitos of Casa Dragones, after a busy journey with some dear friends, listening at the same time to the ‘Clair de lune’, performed by Menahem Pressler, and ‘Folie à Deux’, by Stefani Joanne Angelina Germanotta. L’opera, realizzata con materiali industriali come carriole e tubi metallici, crea un vortice che sembra richiamare due aste con bandiere. I colori verde e rosa sono un elemento ricorrente nella pratica dell’artista, e un riferimento a una favela di Rio de Janeiro.

In occasione dell’inaugurazione, l’installazione è stata attivata da una performance musicale di Dudù Kouate (Senegal, 1963), che sfrutta oggetti di uso quotidiano per creare suoni e riverberi sui tubi metallici che compongono l’opera stessa. Gli strumenti impiegati vanno da tappi di sughero e tubi di gomma a elementi ironici, come un piccolo giocattolo che, se rovesciato a testa in giù, riproduce il muggito di una vacca. L’insieme crea un’esperienza sonora che ricorda i ritmi e i suoni della transumanza.

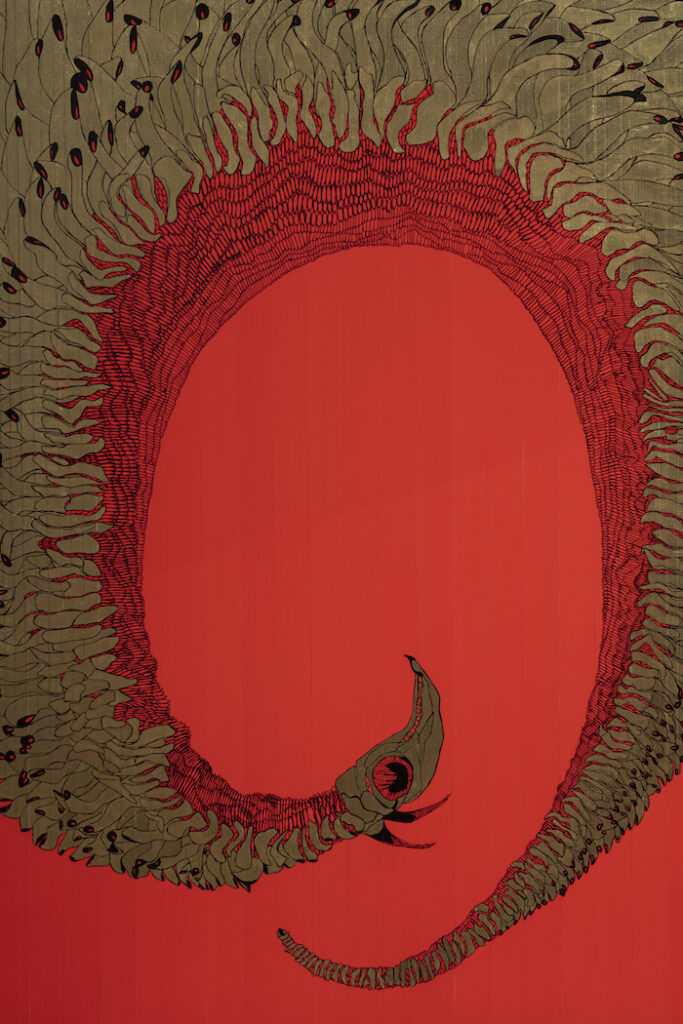

Alla GAMEC viene poi ospitata l’antologica TEN dell’Atelier dell’Errore, collettivo fondato nel 2002 dall’artista bergamasco Luca Santiago Mora che coinvolge giovani neuroatipici. TEN raccoglie il lavoro degli ultimi dieci anni del collettivo e si sviluppa attraverso i diversi spazi della sede.

I principi operativi del collettivo sono due: gli animali e gli errori. Nelle opere esposte, il processo creativo è più importante del prodotto finale. Santiago Mora ricrea infatti un laboratorio rinascimentale, dove ogni artista si specializza in un aspetto specifico, mentre le opere vengono realizzate collettivamente. Questo approccio è evidente nello stile uniforme dei lavori esposti, testimonianza del lavoro simultaneo e condiviso di più persone.

Quando si “pensa come una montagna”, il principio di identità sembra quasi dissolversi: prima percepiamo lo spazio, e solo successivamente noi stessi all’interno di esso. Questo processo di identificazione con la montagna è al centro dell’installazione pittorica Becoming Mountain di Pedro Vaz (Maputo, 1977), ispirata alla Veduta del Pizzo della Presolana dipinta all’inizio del Novecento da Ermenegildo Agazzi – anch’essa esposta in GAMEC.

L’artista portoghese racconta di un viaggio di tre giorni da Castione della Presolana fino a Colere, durante il quale in alcuni tratti il sentiero era così stretto che lo sguardo coincideva con la parete rocciosa, facendo addirittura sparire l’orizzonte. In questo modo, il corpo stesso dell’artista si fondeva con la montagna, e il suo punto di vista diventava quello della montagna stessa. Lo stile dell’opera utilizza pennellate delicate e vaghe per rappresentare il paesaggio montano, sottolineando il tema centrale della fusione dell’identità: nel momento in cui ci si fonde con essa, la montagna “sparisce”.

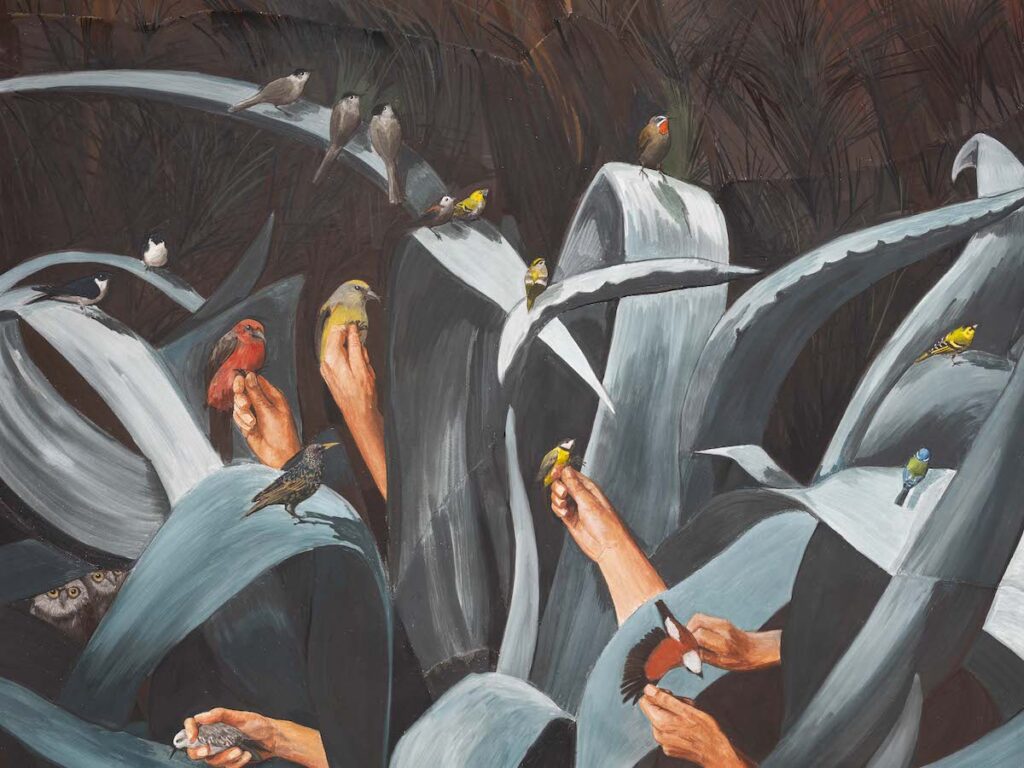

Ed è con la sparizione – in piena vista – che il racconto di Pensare come una montagna continua, nel murales La montagna non esiste di Agnese Galiotto (Chiampo, 1966), realizzato nel centro storico di Almenno San Bartolomeo. L’artista crea un affresco dalla composizione triangolare che richiama la sagoma del Monte Albenza, il cui lato destro sembra proseguire idealmente nell’affresco. Uno stormo di uccelli di specie comuni — gazze, piccioni, tortore — si muove dalle vette verso la pianura, mentre un piccolo gruppo emerge da un cespuglio in basso, ognuno sorretto da piccole mani. Questo dettaglio è ispirato alla pratica ornitologica dell’inanellamento degli uccelli, osservata da Galiotto durante la creazione del film Migratori.

A destra del murales, delle margherite siamesi evocano metaforicamente fragilità e resistenza, richiamando una natura che non è necessariamente bella, così come gli uccelli non sempre presentano colori vivaci o originali. Lo sfondo in tono mattone caldo contribuisce a creare un universo onirico e un’atmosfera quasi messianica, accentuata dallo stormo scuro che sembra precipitare verso lo spettatore.

Il titolo è proprio ispirato ad un’interpretazione animale del concetto di montagna. Per gli uccelli infatti, le montagne non esistono come confine: ciò che per gli esseri umani è stato storicamente considerato un limite naturale, geografico e politico diventa per loro un corridoio continuo, in cui lo spazio è attraversabile e privo di barriere.

Questa edizione di Pensare come una montagna si sviluppa su due livelli che progressivamente si intrecciano fino a fondersi e poi dissolversi: l’uomo e la montagna, l’uomo che si identifica con la montagna, la montagna osservata dall’uomo e l’uomo che osserva dalla prospettiva della montagna. Alla fine, la montagna stessa scompare.

Che cosa resta?

Pensare come una montagna – Il Biennale delle Orobie è un progetto di GAMeC

Direzione artistica: Lorenzo Giusti

Associate Curators: Sara Fumagalli, Marta Papini