“Not yet è un momento di transizione, una postura sospesa in cui il futuro non è ancora definito e il passato resta vivo nelle dispute sulla sua interpretazione. not yet è una consapevole celebrazione del dissenso e della resistenza contro narrazioni storiche e politiche chiuse, che cercano di definire il possibile come già deciso”. Così si esprimeva Tomasz Kireńczuk, per il quarto anno direttore artistico del Santarcangelo Festival, presentando la 55° edizione che, come ogni estate, avrebbe presto trasformato il paese di Santarcangelo di Romagna in una città-teatro: il titolo, not yet, allude alla dimensione del “non ancora” come alveo interstiziale abitabile dai corpi che anelano ad autodeterminarsi. In quel momento non si poteva immaginare quanto questo titolo si sarebbe rivelato un triste presagio a pochi giorni dall’inizio del festival, quando si è diffusa la notizia dei risultati delle valutazioni delle commissioni ministeriali deputate a valutare le candidature al bando triennale nazionale 2025-2027 per accedere al Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, che hanno sollevato polemiche su vari fronti; in particolare, la commissione per il Multidisciplinare – in cui sono fatte rientrare quelle realtà che puntano all’ibridazione di diversi linguaggi espressivi – ha deciso di decurtare i punteggi validi per l’assegnazione dei fondi ministeriali a molti festival, teatri e circuiti indipendenti e sperimentali. L’ecatombe generale ha estromesso o fortemente danneggiato enti di valore come i Teatri di Vetro e Margine Operativo a Roma, il festival Testimonianze, Ricerca, Azioni del Teatro Akropolis a Genova, Fuorimargine a Cagliari, il Danae Festival del Teatro delle Moire di Milano, Festival Ipercorpo a Forlì, BIG Bari International Gender Festival, il Festival delle 100 Scale a Potenza. Anche la manifestazione di Santarcangelo di Romagna, che rappresenta un’eccellenza dalla storia longeva e riconosciuta a livello internazionale (solo quest’anno ha ospitato 38 compagnie italiane e internazionali, 20 delle quali in prima nazionale, per un totale di 140 appuntamenti), ha subito un dimezzamento del proprio punteggio da 28 (su 35 totali) a 14, il che comporterà ricadute economiche significative. Molti operatori di settore hanno denunciato come la sistematicità del trattamento riservato a festival e teatri che portano avanti una ricerca aperta alle possibilità espressive di corpi e individualità non conformi e al portare alla luce storie di sopraffazione e violenza sistemica, spesso mediante approcci non convenzionali che rappresentano il fulcro della sperimentazione in ambito performativo e teatrale nel nostro Paese, sia dettata da un’agenda politica chiara di almeno una parte della commissione. Pronto ad inaugurare a distanza di pochi giorni dall’annuncio, il festival di Santarcangelo si è trasformato in una tribuna da cui sia gli organizzatori, sia varie compagnie tra quelle presenti in programmazione hanno preso parola sulla situazione, facendo anche da megafono per le istanze degli altri festival colpiti. Nei giorni successivi si è tenuta anche un’assemblea nazionale degli operatori del settore per coordinare una reazione dal basso, sono partiti i ricorsi per rivedere i punteggi e le raccolte fondi per aiutare le realtà più fragili a sostenere le spese economiche per difendersi.

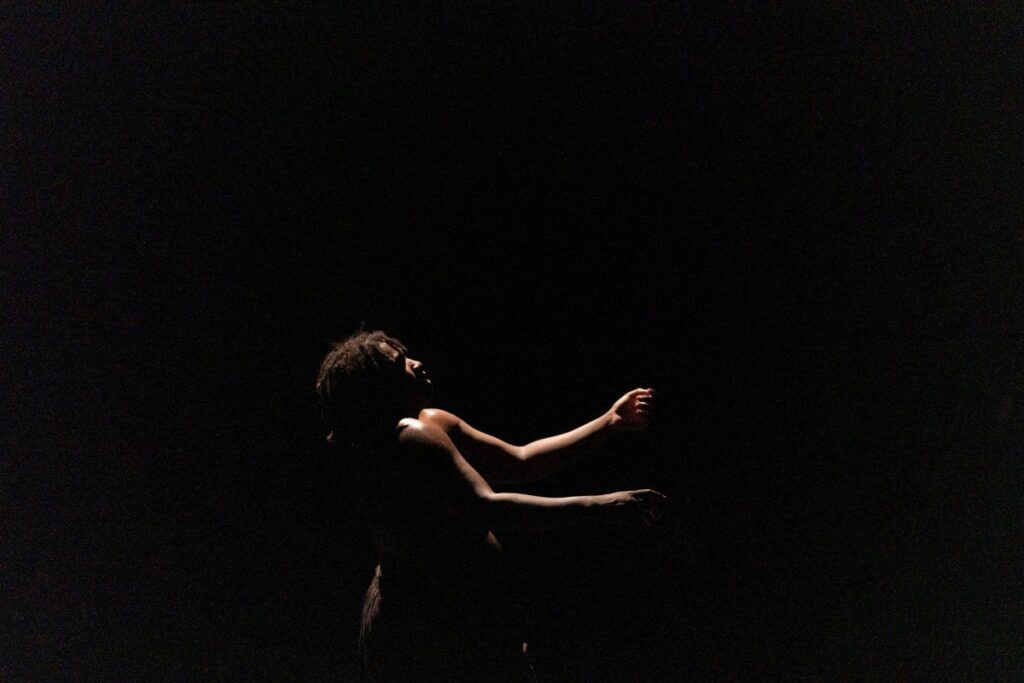

In questa sede ci pare opportuno soffermarci sul fatto che quanto accaduto si manifesta, con malaugurato tempismo, come la reificazione delle istanze evocate nella dichiarazione di intenti di not yet. Il Presidente dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri Giovanni Boccia Artieri presentava questa edizione scrivendo che le arti performative “non sono ornamento del reale, ma atto radicale di reimmaginazione”, sono “spazio in cui corpi, voci, biografie divergenti possono abitare il tempo con dignità e intensità”; e ancora, “sono gesto politico che si oppone alla normalizzazione della paura, alla neutralizzazione del dissenso, alla cancellazione delle differenze per un’uguaglianza senza valore”. E molti degli spettacoli dei primi giorni di programmazione hanno messo in scena gesti e corpi intrinsecamente politici. Difficile trovare un’immagine più forte di un corpo femminile integralmente nudo, quello di Hana Umeda (Giappone / Polonia) in RAPEFLOWER, che parla dello stupro attraverso il vocabolario di gesti estremamente controllati della danza jiutamai, praticata dalle donne giapponesi del XIX secolo, in un’epoca di diffusa violenza privata. Il trauma personale e collettivo degli abusi subiti viene esorcizzato attraverso un rituale che ha il suo climax in una sovrapposizione metaforica e insieme scenografica con la figura di Artemisia Gentileschi: le immagini delle sue Giuditte, che a loro volta elaborano i traumi della pittrice con il loro gesto di radicale rovesciamento dei rapporti di potere, “vestono” il corpo nudo di Umeda. “Indossare le pelli degli altri” per veicolare storie di abusi assume un ruolo centrale anche in BOUJLOUD (man of skins) di Kenza Berrada (Marocco / Francia): la figura mascherata dell’Uomo delle Pelli, presente nei rituali ancestrali del Marocco come simbolo di fertilità ma la cui metamorfosi è causata, secondo il mito, dall’atto sacrilego di uno stupro perpetrato in un luogo sacro, è l’alter ego tramite cui l’artista rielabora le storie vere e finora taciute di giovani donne del suo Paese di origine, assumendo su di sé sia l’identità delle vittime che quelle dei carnefici. L’attenzione alle vessazioni e alle ingiustizie sistemiche subite dal genere femminile, stavolta guardando nello specifico allo sfruttamento in Occidente delle donne provenienti dal Sud-Est asiatico per il lavoro domestico, ritorna anche in Magic Maids di Venuri Perera (Sri Lanka / Olanda) ed Eisa Jocson (Filippine), che adottano l’utensile tradizionalmente associato alle pulizie, la scopa, e, sovrapponendolo all’immaginario delle streghe, lo trasformano in uno strumento di emancipazione. Alcuni lavori trovano ispirazione in storie di donne e uomini fuori dai canoni comunemente accettati nelle società in cui hanno vissuto, che per questo hanno subito ripercussioni dirette o indirette, ma che a distanza di decenni possono trovare riscatto: è il caso della “donna-scimmia” Julia Pastrana, tristemente nota in relazione al fenomeno dei freak show dello scorso secolo, impersonata da Jéssica Teixeira (Brasile) in MONGA, oppure dei tre ballerini e coreografi queer polacchi del dopoguerra, Stanisław Szymański, Wojciech Wiesiołłowski e Gerard Wilk, rievocati in THREESOME di Wojciech Grudziński (Polonia).

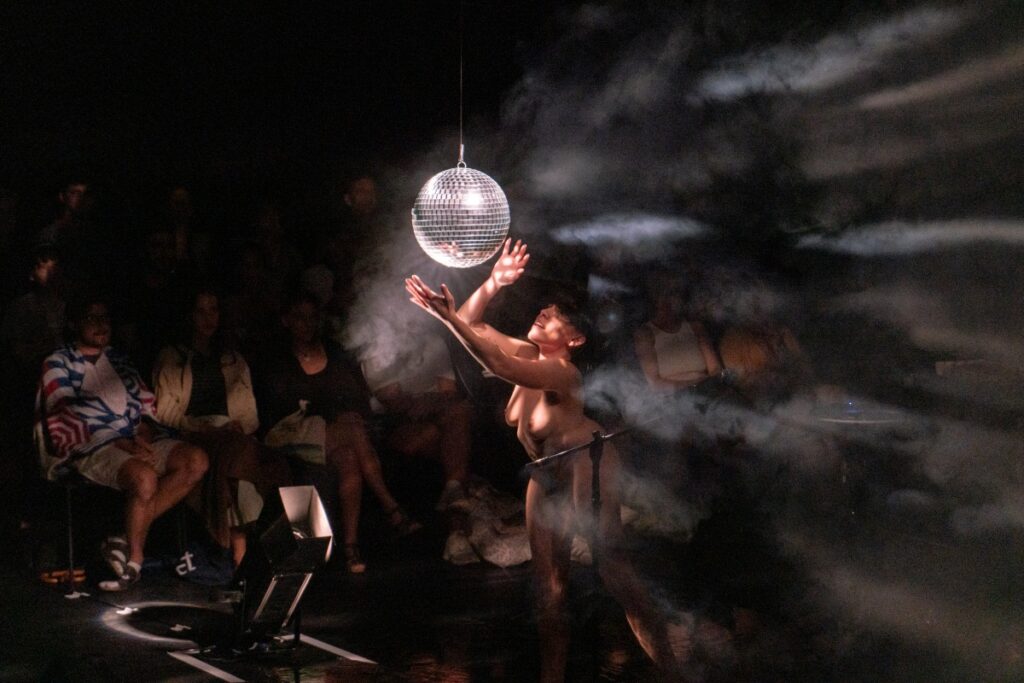

In Slamming, Xenia Koghilaki (Grecia) entra in relazione con Irini Georgiou e Noumissa Sidibé in una dinamica a tre che sublima lo scontro euforico dei corpi davanti al palco di un concerto in un movimento all’unisono al ritmo battente della vita. Gli arti si intrecciano, i torsi si comprimono e scaricano gli uni sugli altri il proprio peso; tre individualità diventano un tutt’uno nel buio della notte, circondate dalla folla del pubblico cittadino. Il lavoro era infatti messo in scena sulla piattaforma rotonda collocata in Piazza Ganganelli, che rappresenta il luogo del festival di massima apertura alla collettività cittadina al di fuori delle cortine, che spesso delimitano spazi sicuri di libera espressione, degli altri siti utilizzati per la messa in scena degli spettacoli, che siano teatri veri e propri, la palestra di una scuola o, novità di quest’anno, il complesso industriale delle ex-corderie. Opposta sul piano della relazione con il pubblico è l’esperienza intima, concepita per uno spettatore alla volta, di Cinema Impero di Muna Mussie (Eritrea / Italia), che prende la forma di una proiezione in una sala cinematografica deserta commentata dal vivo, in un orecchio, dall’artista. Immagini storiche dell’Istituto Luce degli anni di occupazione coloniale fascista dell’Eritrea si alternano a riprese girate dalla stessa Mussie in un viaggio recente compiuto nel suo Paese natale. Il centro di gravità di queste narrazioni parallele, a cui si aggiunge l’ulteriore layer della voce meccanica di un’intelligenza artificiale che tenta di descrivere le immagini messe in sequenza, è il Cinema Impero di Asmara, vestigia ormai inerte di quella fase storica. Un’altra indagine sul colonialismo tragicamente attuale è Language: no broblem di Marah Haj Hussein (Palestina), che esplora il tema del multilinguismo tra arabo palestinese ed ebraico come lingua d’occupazione della propria terra madre. Il tema affine della razzializzazione dei corpi nei Paesi occidentali è invece al centro di Qui a peur di Davide-Christelle Sanvee (Togo / Svizzera), come di Have A Safe Travel di Eli Mathieu-Bustos, che elaborano gli abusi razziali subiti rispettivamente attraverso un capovolgimento dello sguardo inquisitorio – gli spettatori di Sanvee al teatro Petrella si ritrovano osservati da presenze posizionate nei palchetti – o mediante un linguaggio performativo che coniuga nuove tendenze come il dancehall e l’house con danze tradizionali come il butō. Potente e immaginifico, infine, il nuovo lavoro di Silvia Calderoni e Ilenia Caleo, temporale {a lesbian tragedy}, in trasferta allo storico Teatro Petrella di Longiano. La “tragedia lesbica”, che vede in scena anche Ondina Quadri e Francesca Turrini, è una sequenza di brevi quadri statici intervallati da dissolvenze in nero, di “meteorologie” affettive in cui “ectoplasmi, umori condensati, corpi gelatinosi” interagiscono tra loro in uno spazio asettico e ostile, che ci viene detto essere ispirato all’immaginario delle backrooms, ambienti liminali e labirintici di estensione infinita a cui si accederebbe, secondo il folklore della rete, fuoriuscendo dal piano della realtà con un glitch. Le “emozioni spazializzate” e aggrumatesi in corpi subiscono la perturbazione di una cappa temporalesca opprimente, che è tragicamente figlia del nostro tempo e, evidentemente, della situazione politica attuale.

Cover: Hana Umeda, RAPEFLOWER | Foto Pietro Bertora