Dal 2018 la città di Fermo e il suo territorio provinciale sono interessati da interventi site e context-specific coordinati dal progetto curatoriale Karussell, che mette in dialogo gli artisti e il patrimonio storico locale, anche grazie a proficue collaborazioni con soggetti privati. Più in generale l’obiettivo prefissato è riconnettere la zona delle Marche meridionali ai grandi centri culturali mediante l’arte contemporanea. Come altri palazzi, giardini ed ex-chiese fermane, anche il tardo-seicentesco Palazzo Brancadoro negli anni ha offerto più volte i propri spazi per i progetti di Karussell. Quest’anno torna ad aprirsi per la mostra Nel mentre, di Mario Airò (Pavia, 1961): le opere si adagiano negli ambienti del piano nobile del palazzo, ove ha sede il Circolo di Ave, punto di riferimento per la promozione della musica classica; e la mostra (allestita fino al 15 settembre) rappresenta proprio un omaggio alla musica, nella forma di un’interpretazione poetica, tra suono e materia, del principio generativo dell’armonia. Per meglio comprendere secondo quali modalità si è manifestato questo omaggio, ne abbiamo parlato con l’artista.

Federico Abate: Mi pare che il titolo, Nel mentre, possa vicendevolmente evocare la simultaneità di plurimi eventi accordati ad una comune armonia, oppure una dimensione sospesa, una pausa nello scorrere del tempo, e forse un consentaneo interstizio nella continuità dello spazio. Cosa rappresenta per te questo titolo rispetto all’ensemble delle tue opere?

Mario Airò: Nel mentre vorrebbe essere allusivamente plurimo di significati: indicare l’intervallo, sia nel passare da uno stato e ad un altro, come momento di trasformazione, sia nel senso di un intervallo musicale, sia le cose che avvengono improvvisamente, che prendono forma nel flusso degli eventi… Indica anche il luogo dove avviene lo “straordinario”, qualità fondamentale per l’opera d’arte.

FA: Nel foglio di sala, la curatrice Matilde Galletti evidenzia il fatto che le opere in mostra sono “attinenti a una dimensione armonica del visivo che si traduce in andamento musicale per mezzo dei segni di cui è composta”. Le opere in effetti sembrano trasformare la musica in immagini o cogliere le armonie sottese alle accidentalità del reale. È il caso, ad esempio, di Diapason #3 (2019), in cui cinque elementi di ottone a forma di diapason, ingranditi alla lunghezza di due metri e mezzo e appesi ad una parete, contengono fogli di carta assorbente imbevuti di inchiostri colorati, riproducenti le righe di una parte dello spettro di emissione luminosa dell’oro (e distanziati in modo da richiamarne gli intervalli); l’opera è completata da una scultura più piccola, composta da una mano che tiene un cimbalo, un antico strumento musicale impiegato in contesti rituali. Puoi parlarci delle diverse sfere sensoriali, tra il visivo e il sonoro, evocate in quest’opera? Cosa ti interessa, più in generale, dell’interazione e dell’interdipendenza tra immagine e suono?

MA: Gli spettri di emissione sono differenti da un elemento all’altro, quasi impronte digitali: i colori emessi quando gli atomi sono irradiati dalla luce sono dovuti ai salti di orbita degli elettroni, che avvengono su determinate frequenze. Sappiamo tutti che a luce è sia onda che corpuscolo: nello spettro appare la musicalità delle frequenze dell’atomo eccitato dalla luce; vediamo in forma di spazio una sequenza di frequenze che si dispongono su intervalli che appaiono più musicali che geometrici. La presenza dei cimbali di origine tibetana vorrebbe portare all’interno dell’opera un segno che allude al suono, all’accordarsi con le frequenze, così come il diapason accorda l’intera orchestra.

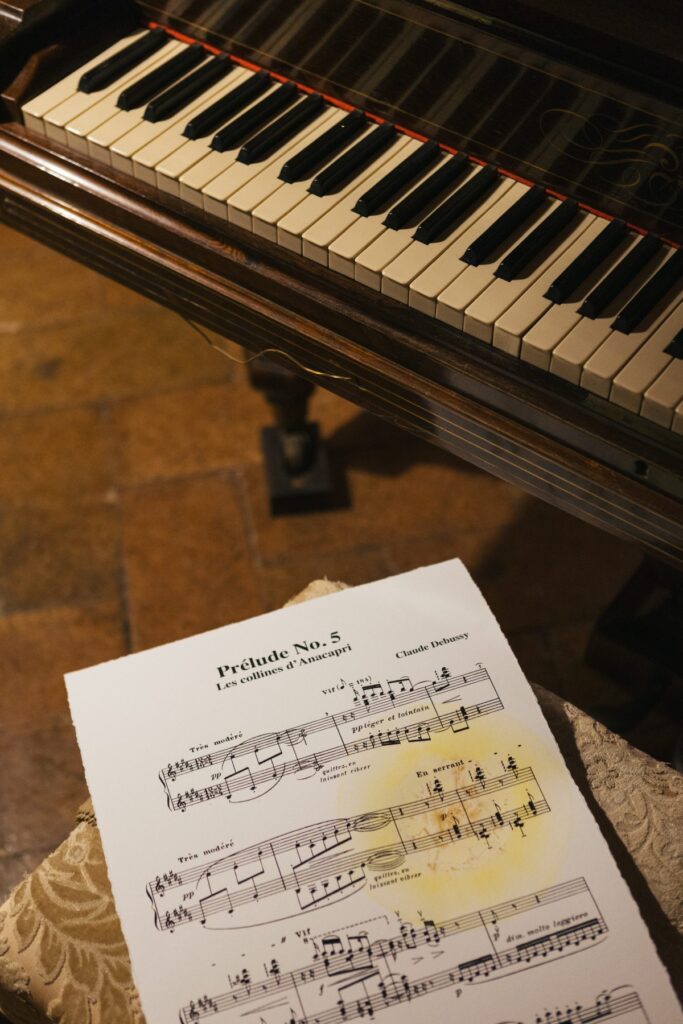

FA: Una fragile e sinestetica leggerezza connatura sia Estrellita (2003), un fiore in un vaso di vetro che anela alla luce zenitale che lo illumina mentre risuona l’omonimo brano di Manuel Ponce, e Les collines d’Anacapri (2025), in cui una rosa intrisa di alcol viene pressata in modo da depositarne il colore su uno spartito, che trascrive invece una composizione di Claude Debussy. Negli anni hai più volte utilizzato fiori ed altri elementi naturali come parte integrante delle tue opere, o vi hai alluso in modo più o meno esplicito. In che modo la materia organica entra nella tua ricerca? Nelle opere citate, che relazione intendi instaurare tra l’effimera levità dei fiori e i brani che hai scelto?

Estrellita è un’aria con un’estensione verticale particolarmente accentuata; voleva essere un po’ la guida, come Virgilio per Dante, per la rosa che si allunga e spinge aldilà del suo baricentro, cercando di raggiungere il fascio di luce che le è indispensabile. Les collines d’Anacapri è un brano che ho scelto espressamente per Palazzo Brancadoro, per il Circolo di Ave: anche perché è un brano dove musica ed immagine sono strettamente intrecciati, come nel resto della mostra. Direi che l’origine, l’avvio, il momento propulsore che mi porta ad individuare potenzialità di immagine da esplorare, è sempre un incontro, qualcosa che mi stimola, che tocca determinate corde e che avviene nel mondo. Cercando di rimanere aderente a quest’origine, cercando di ridurre al minimo le traslazioni, traduzioni, mi capita spesso di integrare elementi del mondo nelle opere, non importa se organici o inorganici.

FA: Opere come Diapason #3 e Les collines d’Anacapri creano una connessione tra fenomeni fisici (la radiazione elettromagnetica dell’oro, la forza esercitata dalla pressa rudimentale) e un’esperienza poetica. Puoi parlarci del ruolo della scienza nella tua ricerca estetica? Il richiamo all’oro, evocato in assenza in Diapason #3, cela anche un rimando all’immaginario alchemico?

MA: C’è chiaramente un rimando all’alchimia e alla trasformazione alchemica: del resto come non pensare che il clou dell’opera non sia generare una trasformazione, quasi transustanziazione? La curiosità mi spinge a interrogarmi sui fenomeni, su come avvengono, sul perché determinate cose ci producano intensità particolarmente vivide: la scienza è uno strumento di indagine dell’esperienza e spesso può facilitare il processo di comprensione di determinati eventi e aiutare ad individuare i punti nodali attorno ai quali articolare la sfera d’azione dell’opera.

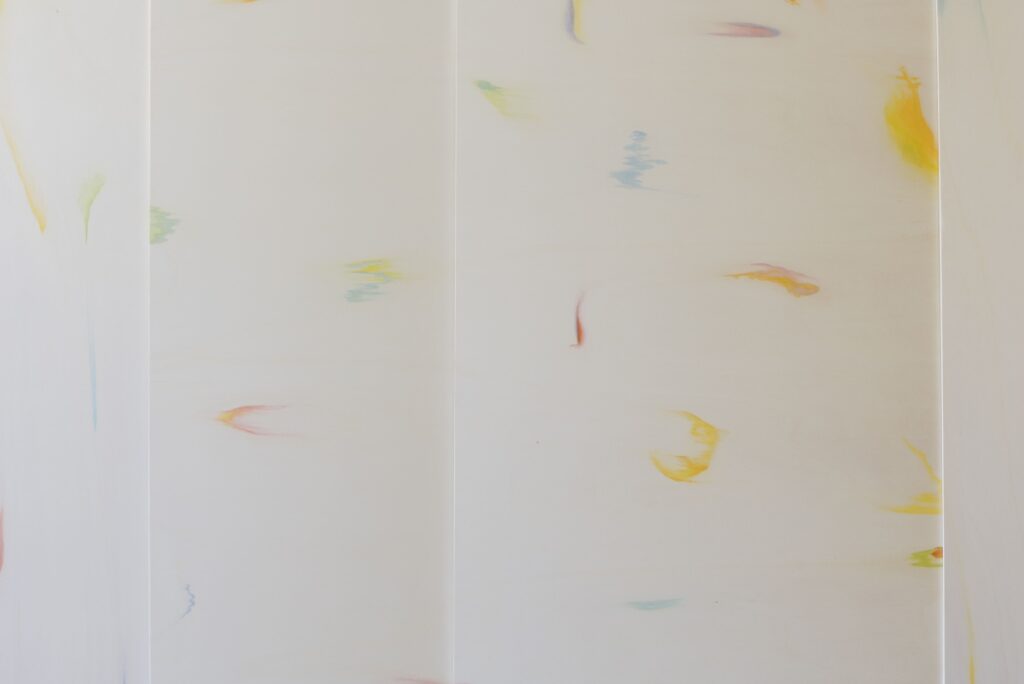

FA: In Pareidolia capillare (2025) fai risaltare mediante colori opalescenti le venature di alcuni pannelli di pioppo; in Anatoma tobeyoides (2019), invece, hai ricoperto un pannello bianco di un intrico di segni pressoché invisibili, che simulano il tracciato ondivago del micro-mollusco che dà il titolo all’opera, e che deve a sua volta il proprio nome al pittore Mark Tobey. Oltre a rappresentare un omaggio all’artista americano e ai suoi White Writings, Anatoma tobeyoides, così come Pareidolia capillare, gioca sui limiti della percezione e sulla tendenza umana a ricercare una trama di senso nell’informe, facendone scaturire nuove immagini. Puoi parlarci di questo aspetto della tua ricerca?

MA: Mi ha sempre intrigato il fenomeno dell’immagine per gli umani; l’unica specie animale che vede in essa qualcosa che va aldilà della percezione mera e propria. E ho sempre cercato di attingere l’acqua il più vicino possibile alla sorgente di questo rapporto complesso ed intensissimo. Pareidolia capillare è l’ultimo tentativo di avvicinamento, cercando di oltrepassare tutte le convenzioni linguistiche, in modo da far sì che fosse il fenomeno stesso a manifestarsi, in un azzeramento totale dell’autorialità. Con Anatoma tobeyioides volevo riuscire a far sì che dal bianco l’immagine apparisse all’improvviso nel processo della percezione. Volevo che si generasse negli occhi dello spettatore, durante l’esperienza del vedere.

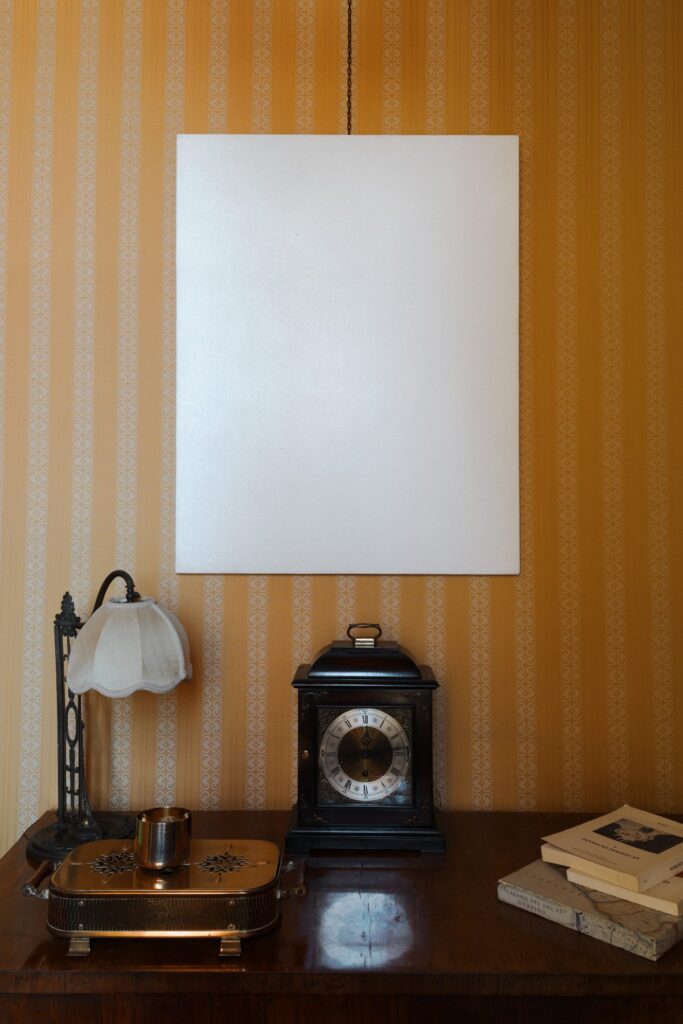

FA: Tutte le opere presenti in mostra abitano gli ambienti seicenteschi di Palazzo Brancadoro e interagiscono con i suoi arredi: Diapason #3 viene bagnato dalla luce del sole che entra dalle finestre dello scalone di accesso, mentre Estrellita, irrorata dal suo getto di luce, è posata sulla punta della coda del pianoforte; e ancora, gli spartiti impressi del colore delle rose de Les collines d’Anacapri sono disseminati nelle varie stanze, e i disegni invisibili di Anatoma tobeyoides entrano in relazione visiva con i decori del tessuto che ricopre la parete retrostante. Cosa ha significato per te rapportarti con questo spazio così connotato?

MA: Mi è sempre piaciuto molto confrontarmi con spazi molto caratterizzati, che definirei luoghi piuttosto che spazi. In ogni occasione provo a ideare opere che siano simbionti del luogo. Non amo molto le opere che sembrano calate dall’alto, quasi ufo atterrati da un altro pianeta, tutte pregne di sé e del proprio valore. Preferisco un po’ di understatement per l’opera, una situazione più liminale, che ci apra orizzonti di possibilità non ancora indagate.