Come parte del programma di Opentour / Art is coming out, l’iniziativa dell’Accademia di Belle Arti di Bologna che ogni anno offre l’opportunità ai suoi studenti e studentesse di esporre i propri lavori in un circuito di mostre ospitate dalle gallerie cittadine afferenti all’Associazione delle gallerie di arte moderna e contemporanea Confcommercio Ascom, la galleria P420 ha ospitato la mostra Tre angoli, una porta e una colonna, con la curatela di Massimo Bartolini, che insegna ai bienni di Scultura e Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico dell’Accademia. In parallelo, lo spazio Megadue ha ospitato la performance Al suono di un flauto di Gianlorenzo Nardi, anch’essa con la supervisione di Bartolini. Le opere dei cinque artisti e artiste in mostra presso la P420 sono snodi energetici che attivano e valorizzano alcuni punti strutturalmente rilevanti del doppio white cube della galleria, come testimoniato dal titolo scelto: sono infatti rispettivamente tre angoli (della seconda sala), una porta (quella di passaggio tra i due ambienti espositivi) e una colonna (nella prima sala, di fronte all’ingresso della galleria) a divenire poli di aggregazione per i lavori, eterogenei nei formati e nei media impiegati ma tutti accordati ad una precisa riflessione spaziale. È questo un interessante connotato delle mostre di Opentour, in cui si pone la necessità di esporre i migliori esiti del percorso di artisti e artiste, cangianti nei linguaggi adottati e negli obiettivi a cui tendono le rispettive ricerche; ciò offre l’opportunità non così consueta di impostare il percorso espositivo non tanto in senso tematico o sulle fortuite analogie riscontrabili tra lavori spesso molto diversi l’uno dall’altro, quanto sul rapporto tra le opere e la scatola spaziale in cui si vanno a collocare, scardinando le convenzioni e le scelte preferenziali adottate dalle gallerie nella loro programmazione istituzionale. Lo si riscontra già appena varcata la soglia della P420, dato che la prima sala è quasi totalmente vuota e le uniche presenze riscontrabili, per quanto comunque dissimulate nel bianco su bianco, sono quelle di una famiglia di funghi del legno in terra cruda germogliati sui lati opposti della colonna centrale, l’unico “albero” della “foresta” in cui il micelio ha potuto fruttificare. Il lavoro è Ti suonano i capelli (2024) di Anna Tappari (Cesena, 1999), vincitrice di Art Up | Premio dei Collezionisti 2023, e come alluso dal titolo si completa di un’importante componente sonora. In prossimità dei funghi è infatti possibile sentire il suono lieve di due respiri che si rispondono da un lato all’altro della colonna; la vita palpita in quel contrappunto di flussi d’aria, che è anche il suono del vento che trasporta le spore fungine, permettendo al ciclo di rinnovarsi. Allo stesso tempo, in altri punti della sala sono installati degli altoparlanti che effondono il nettare melodico di un canto popolare corso, O so ér’ un acilucciu / Complainte amoureuse, che parla di trasformazione, amore, solitudine; e i respiri riprodotti in prossimità della colonna sono quelli emessi nella fase di riscaldamento del fiato e di rilassamento del diaframma propedeutici all’emissione sonora. Dunque, la foresta offre a chi la sa ascoltare il suo respiro fiorito nel canto.

Nella stanza-ufficio del personale della galleria che si sviluppa in trasversale tra le due sale espositive, proprio in corrispondenza del punto di accesso alla seconda parte del percorso di mostra, si colloca Fontana II (2023) di Tommaso Silvestroni (Forlì, 1999), in verità un tombino rovesciato che invece di far defluire nel sottosuolo l’acqua piovana la fa zampillare verso l’alto; un lavoro che gioca su uno stretto dualismo tra due arredi urbani connessi alla gestione delle acque, l’uno strettamente di servizio e appartato, l’altro divenuto storicamente strumento di rappresentanza del potere politico, in modo assimilabile al monumento. È una piccola disfunzione controllata, “sovversiva” anche in senso letterale, quella che ostacola il passaggio dei visitatori e di chi lavora in galleria. E una volta entrati nella seconda sala subito si deve fare i conti con un altro ostacolo o filtro, convogliato come il tombino-fontana verso lo snodo della soglia: Falena (2024) di Sara Cortesi (Bagnacavallo, 1999), che Bartolini descrive come “una ‘tenda-cancello’ la cui struttura di bambù, che mima il ferro battuto, sembra edificare un riparo leggero, fatto di ombre di grafite su una stoffa luminosa, e il mondo animale mineralizzato incontra e sostiene le volute aeree del vegetale”. Ancora di Sara Cortesi è Orecchino da parete (2024), che adorna l’angolo estremo della galleria: un gioiello organico in carta per involtini primavera decorata con coloranti alimentari e perline, che in quella posizione fa pensare sia ad una ragnatela rilucente, sia alle icone russe poste in corrispondenza degli angoli delle stanze. Sull’angolo opposto converge invece la sequenza di mattonelle da cucina che Dilan Perisan (Ankara, 1991) impiega in Excavation of the Solaris (2020) come piedistallo ready-made e di minima elevazione per una serie di agglomerati di rifiuti quotidiani dell’artista (una lattina, un cartone per uova, zenzero secco, un cavo doccia, un contenitore per crema, cera d’api…), convertiti in scultura. Il titolo allude al film Solaris di Andrej Tarkovskij, in cui il pianeta omonimo pone gli scienziati protagonisti di fronte alla materializzazione di ricordi, emozioni e fantasie recondite; durante il periodo della pandemia Covid-19, l’artista ha pensato di indurre su se stessa lo stesso effetto esperito dagli scienziati sul pianeta, andando a scavare in profondità nei suoi ricordi e nelle sue fantasie, con l’intenzione di creare un nuovo sé reimmaginando il passato; pertanto ogni giorno per tre mesi, al momento del risveglio, ha realizzato un oggetto che incarnasse ciò che balenava nel suo inconscio. Per farlo, ha impiegato i propri rifiuti, suo passato materiale, così da definire un’archeologia immaginaria di quel periodo.

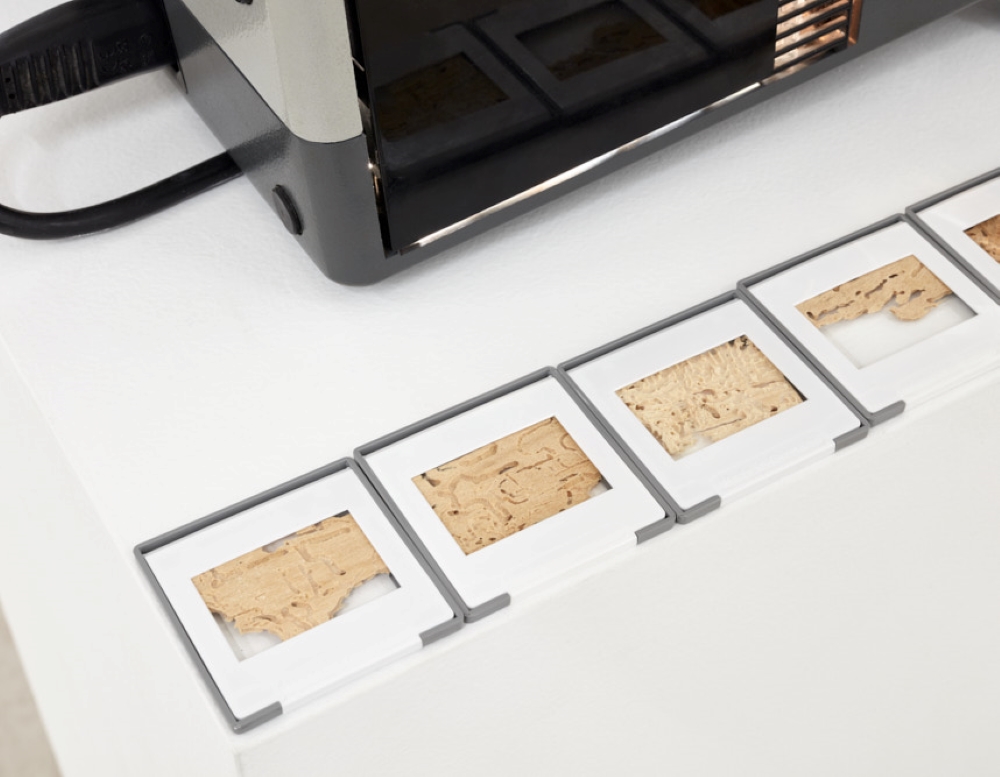

Incorniciano un altro angolo della stanza due video di Tommaso Silvestroni, proiettati ortogonalmente l’uno rispetto all’altro sulle due pareti adiacenti (i proiettori sono persino collocati l’uno sopra l’altro). Candiano (che sembra piatto all’aviatore che lo sorvola) (2024) è una ripresa aerea nell’area in cui si ergevano una volta le torri di raffreddamento del complesso petrolchimico SAROM di Ravenna, resa celebre dal film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni. Le torri sono state recentemente demolite dal gruppo proprietario dell’area, lasciando a terra “un geoglifo in rilievo dell’incontro di due grandi cerchi che sono due mondi e pista di atterraggio” (Bartolini). La ripresa è realizzata mediante un cellulare attaccato ad un aquilone, uno strumento ludico e, di nuovo, sovversivo, in quanto a differenza dei droni non è normato e permette pertanto di filmare senza autorizzazioni un’area inaccessibile. Inoltre, l’impiego di questo strumento vuole richiamare anche una favola scritta dallo stesso Antonioni con Tonino Guerra (e citata nel film) sul tempo e sul futuro dell’umanità, che ha proprio come titolo L’aquilone. L’altro video, Teodora (2022), è stato girato due anni prima in un parcheggio della stessa area industriale, dove l’artista ha assistito per caso al test di alcune auto truccate da parte di un gruppo di ragazzi. Nel breve video un’auto sgomma tracciando, di nuovo, delle circonferenze. Il titolo richiama il nome della centrale termica le cui torri si stagliano sullo sfondo, ma fa a sua volta riferimento all’omonima imperatrice bizantina legata alla storia della città; dunque Silvestroni cattura nel doppio video il collasso di diverse temporalità, intrecciando inusitate corrispondenze. Le pareti più lunghe della sala vedono affrontati due lavori di Federico Zamboni (Moncalieri, 1999). Passaggi (2021) consiste in un’altra proiezione, in questo caso però di origine analogica, dato che a stagliarsi sul muro sono le ombre di frammenti di legno tarlato provenienti da vecchi mobili della casa dei nonni dell’artista, inseriti all’interno di diapositive. L’intenzione è quella di recuperare le tracce lasciate dagli insetti, come una calligrafia che rimane inscritta nel legno, e di magnificarle mediante una focalizzazione, che invita a dedicare tempo e attenzione ad un microscopico ritaglio di esistenza. Dal lato opposto, appoggiato alla parete si erge un piccolo muro a secco realizzato con pietre di fiume, sulla cui sommità è appoggiato in equilibrio un santino rappresentante il mistico e poeta tibetano Milarepa. Nella biografia Vita di Milarepa, che dà anche il titolo all’opera (2024), si narra di come nel suo percorso di ascesi il monaco abbia dovuto affrontare varie prove, tra cui costruire a secco un edificio sulla cima di una montagna, smontarlo e erigerlo nuovamente. Zamboni richiama la storia di Milarepa perché interessato a riflettere sulla conquista dell’inutile, sul dare valore all’azione non finalizzata, dunque indifferente a cause e conseguenze, che spinga a soffermarsi (di nuovo una “focalizzazione”) sul momento presente. Il muretto a secco costruito in galleria è solo una brevissima fase transitoria della vita geologica delle pietre, destinate a tornare alla natura dopo questa parentesi.

Lo stretto dialogo con lo spazio architettonico connota anche la performance Al suono di un flauto di Gianlorenzo Nardi (Giulianova, Teramo, 1995) presso la nuova sede di Megadue, in un piccolissimo locale recentemente convertito a luogo di sperimentazione in campo performativo da Fabio Farnè, Stefano Giuri, Filippo Tappi e Gabriele Tosi. Due performer indossano sulle proprie spalle delle sculture in gesso che presentano forme ovoidali e romboidali mediate dalle opere di Constantin Brancusi, configurandosi quindi come un esplicito omaggio, sul piano formale e materiale, all’opera dello scultore di origini rumene. “Dalle sculture di Brancusi qui reincarnate – scrive Bartolini – emerge la figura della scala, visualizzazione verticale di un canto tendente all’infinito, e quella dell’ovoide che, come il flauto è indice di un inizio: il primo strumento musicale costruito dall’uomo 35.000 anni fa, e la prima forma di molte vite”. Le sculture di Nardi sono però predisposte con dei lacci per essere indossate come zaini da due performer, che pertanto si fanno carico (e si prendono cura) di un ingombro fragile in uno spazio limitato, calibrando attentamente i propri movimenti. Inoltre sono connotate dal fatto di sfruttare le proprie cavità interne come cassa di risonanza per i suoni registrati di due flauti autoprodotti, rispettivamente in metallo e in bambù. Nardi non impone una coreografia di movimenti; piuttosto lascia liberi i performer di interpretare autonomamente il proprio compito. Il pubblico assiste a quanto accade dall’accesso dello spazio, traguardandolo attraverso l’unica, stretta apertura, oppure può decidere di entrare a sua volta nel piccolo ambiente, negoziando il proprio spazio con le presenze umane e inorganiche, per poter sentire con maggiore intensità il suono che promana da esse e che invece all’esterno si riverbera sulla volta del porticato antistante Megadue, lasciando interdetti i passanti.