Nel lavoro di Mohamed Bourouissa (Blida, Algeria, 1978. Vive e lavora a Parigi) comunità storicamente escluse dalle narrazioni dominanti acquisiscono nuovi ruoli da protagoniste nello scenario sociale. La fotografia, che costituisce il fulcro della sua pratica, è posta in interrelazione con altri linguaggi espressivi, che includono il video, il sonoro, il disegno e la scultura, tanto nel senso della modellazione 3D quanto in quello più tradizionale della manipolazione di materiali industriali, e si presenta in coreografie allestitive complesse. Dopo l’importante monografica dello scorso anno al Palais de Tokyo, fino al 28 settembre 2025 è possibile visitare presso Fondazione MAST, a Bologna, la più ampia personale dedicatagli in Italia, dal titolo Communautés. Projets 2005-2025. È in effetti un focus su quattro progetti sviluppati nell’arco di vent’anni a costituire l’ossatura della mostra: ma secondo il curatore Francesco Zanot Communautés si connota più come una campionatura del suo percorso che come una vera e propria retrospettiva, di cui tuttalpiù potrebbe rappresentare uno scheletro potenziale. Questo perché il pur necessario sguardo dall’alto su una ricerca densa e coerente non pretende di offrirsi come una restituzione totale e non si fossilizza in una canonica scansione cronologica, anzi l’allestimento favorisce rispecchiamenti tra esperienze diverse e distanti nel tempo, oltre che tra diverse modalità espressive, interpretando in modo originale il canonico percorso di visita nell’area espositiva di Fondazione MAST. Si ha l’impressione, infatti, che una mostra di fotografia più tradizionale sviluppata lungo i corridoi esterni e nell’ambiente conclusivo “avvolga” e conferisca nuove chiavi di lettura ad un’altra mostra situata invece negli ambienti principali, in cui il medium fotografico, pur ancora protagonista, si ibrida con sculture e disegni.

La prima serie più canonicamente fotografica che trova posto nell’ideale “anello esterno” della mostra è Périphérique (2005-2008). Qui l’artista si avvale della collaborazione di amici, conoscenti e attori non professionisti per inscenare situazioni di tensione apparente, che rievocano le rivolte avvenute nel 2005 nelle banlieues francesi e la rappresentazione che ne è stata data sui media. Périphérique è esemplificativa di un’attitudine che caratterizza il lavoro dell’artista e di cui parla anche il curatore nello spillato che accompagna la mostra: “sfuggendo ai limiti della documentazione oggettiva e distaccata della realtà, Bourouissa spesso interviene direttamente sulle dinamiche delle comunità nel contesto di una complessa riflessione che include numerosi altri temi e soggetti, tra cui la città, la migrazione, il conflitto e la messa in scena. Il coinvolgimento attivo dei soggetti è una delle principali modalità operative dell’artista, ma anche quando ciò non avviene i suoi lavori sono generalmente il risultato di qualche forma di interazione o negoziazione”. Le immagini della serie sono costruite in modo da esaltarne la teatralità, rifacendosi a strategie compositive proprie delle estetiche del neoclassicismo e del romanticismo, sedimentate nell’immaginario contemporaneo: un gesto sospeso traduce enfaticamente l’alterco tra due individui (Le dos, 2009), un cane si stende sul padrone ai piedi di una collinetta (La butte, 2007). Non manca un uso strumentale della sfera simbolica del patriottismo francese, come in La République (2006), in cui sopra un edificio anonimo sventola la bandiera nazionale, all’apice di una composizione ascensionale di uomini di colore che reinterpreta la Libertà che guida il popolo di Delacroix. In La capuche (2022) – uno scatto tra i più recenti con i quali, a distanza di anni, l’artista continua ad arricchire la serie – un cappuccio candido pare sacralizzare come un’aureola il primo piano del volto assorto di un uomo; al contrario, in Le cercle imaginaire (2007-08), la felpa nera dell’individuo anonimo che si erge al centro di un cerchio di fuoco presenta sul torso e sul cappuccio una grafica che riproduce uno scheletro stilizzato, e che appare piuttosto luciferina. In questi tableau vivant, in cui si sente distintamente l’influenza di Jeff Wall, Bourouissa si allontana dalle esigenze documentaristiche del medium fotografico ma senza dismetterne i codici narrativi, facendosi interprete dell’identità dei cittadini francesi di origine araba o africana, mediante l’impiego di dispositivi estetici di stampo postmoderno.

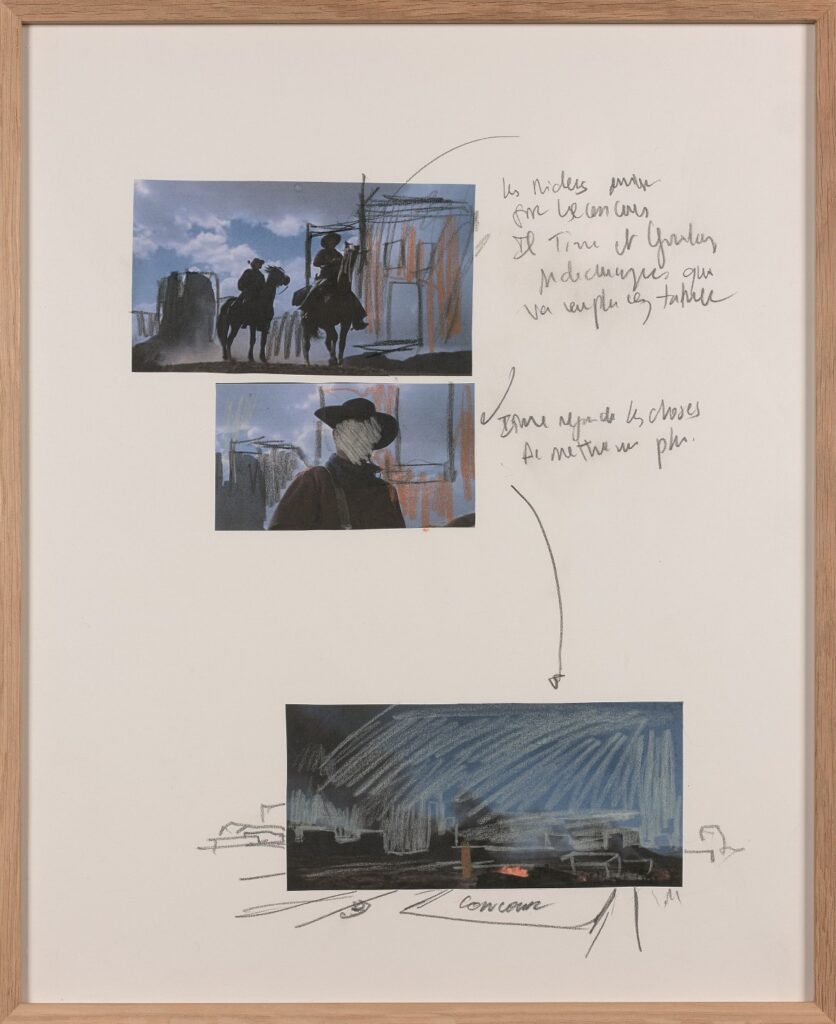

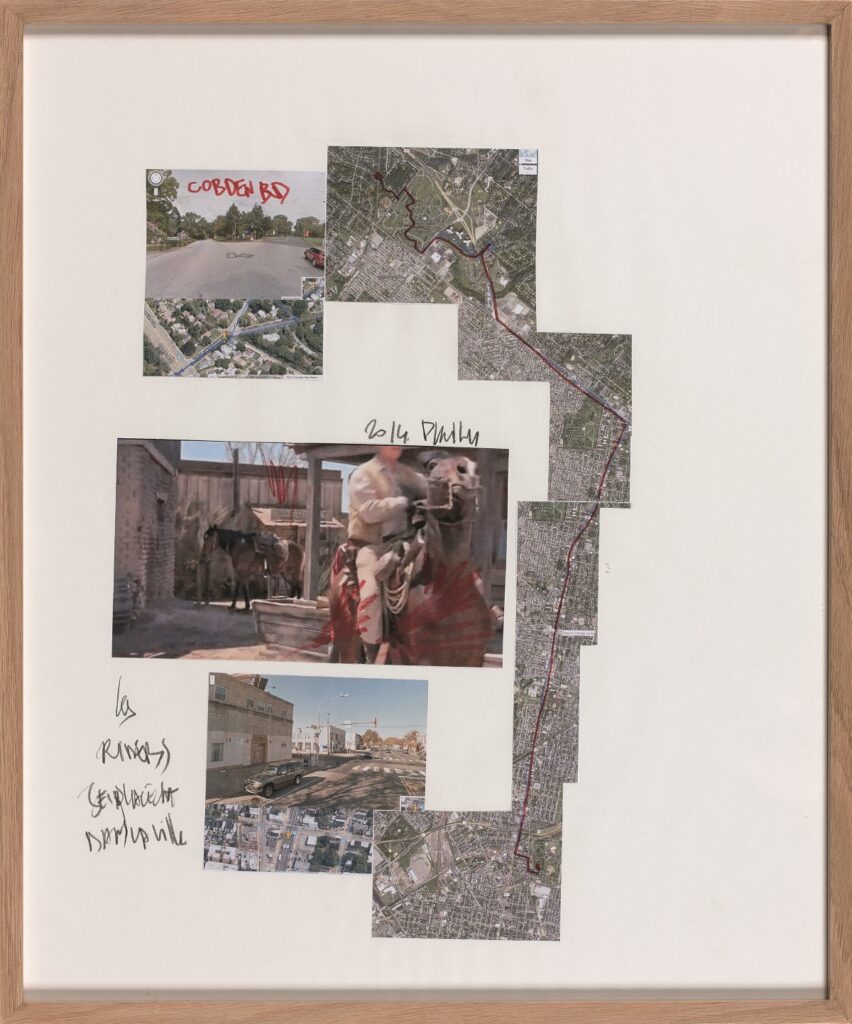

Périphérique entra in risonanza con un altro lavoro posteriore di qualche anno, Horse Day (2013-2019), di cui si incontrano testimonianze già a partire dalla rampa di accesso che introduce al tradizionale percorso espositivo del MAST. Qui si trova una serie di quelli che a prima vista appaiono come aggregati sospesi di tessuti e altri materiali leggeri e colorati e che, anche grazie ai volantini che tappezzano le pareti, si rivelano essere delle esuberanti selle da cavallo, protagoniste di un’iniziativa messa in atto dall’artista a Philadelphia nel 2014 in collaborazione con una scuderia sociale della comunità afroamericana locale. Il mito tutto occidentale del West magnificato dal cinema di Hollywood, che ha storicamente escluso le comunità native o afrodiscendenti in nome del mito colonialista della conquista delle terre selvagge, trova qui una forma di rivendicazione culturale: Bourouissa ha promosso una competizione-performance equestre, coinvolgendo la comunità per realizzare i costumi e organizzare una parata che sovvertisse il canone estetico tradizionalmente connesso all’equitazione nel contesto statunitense. In quella occasione sono stati anche prodotti, e sono qui esposti in sale successive, disegni e collage (vi compaiono fotografie satellitari del percorso urbano della parata e still frame da classici del cinema western) e un film in due canali, in cui i momenti salienti della competizione si giustappongono e si alternano al racconto della vita degli abitanti del quartiere. Negli anni seguenti Bourouissa ha continuato a lavorare sulla documentazione prodotta in quella occasione; ne sono scaturite delle “sculture fotografiche”, che su una base di lamiere di carrozzerie di automobili vedono stampate delle immagini delle scuderie e di membri della comunità. L’impiego di questi supporti vuole evocare sia la pratica dell’auto tuning, ampiamente diffusa nelle culture suburbane globali, sia il rapporto della città di Philadelphia con l’industria siderurgica e automobilistica nel contesto della Rust Belt americana; ma qui, come evidenzia ancora Zanot nello spillato, “invece di perpetuare l’immaginario della marginalizzazione, tanto monolitico quanto quello del vecchio West, Bourouissa eleva i suoi soggetti a figure iconiche, cavalieri meccanici e postapocalittici, raccontandoci una storia poco nota, inventandone di nuove e invitandoci a riflettere sul potenziale dell’arte come strumento di riscatto sociale”. Sulle lamiere stratificate, che incorporano anche i finimenti dei cavalieri, le immagini si incastrano a mosaico, si nascondono negli sguanci e nelle pieghe del metallo o risaltano sulle parti convesse. In alcuni casi si distendono come arazzi sulle pareti, in altri casi si raccolgono su se stesse e diventano autoportanti, includendo profili di figure monumentali senza volto, prodotti con la stampa 3D.

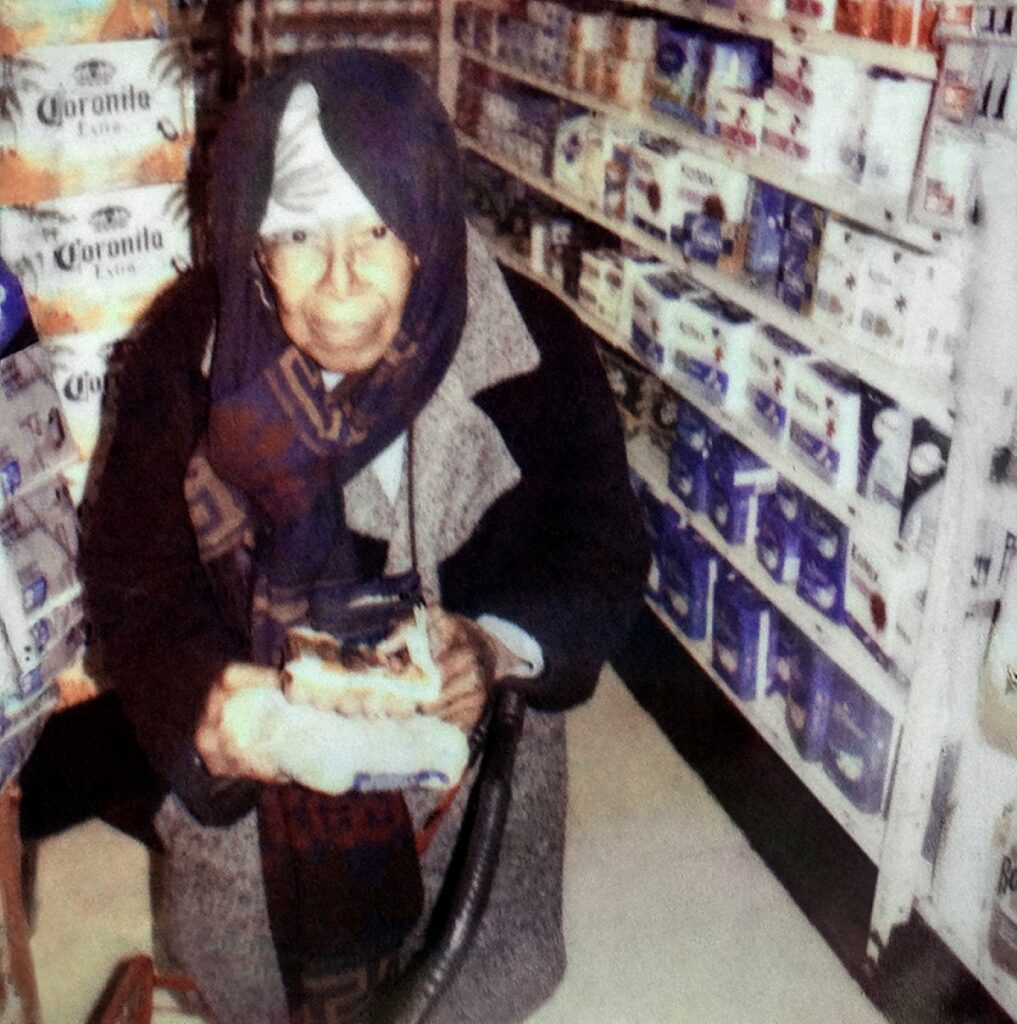

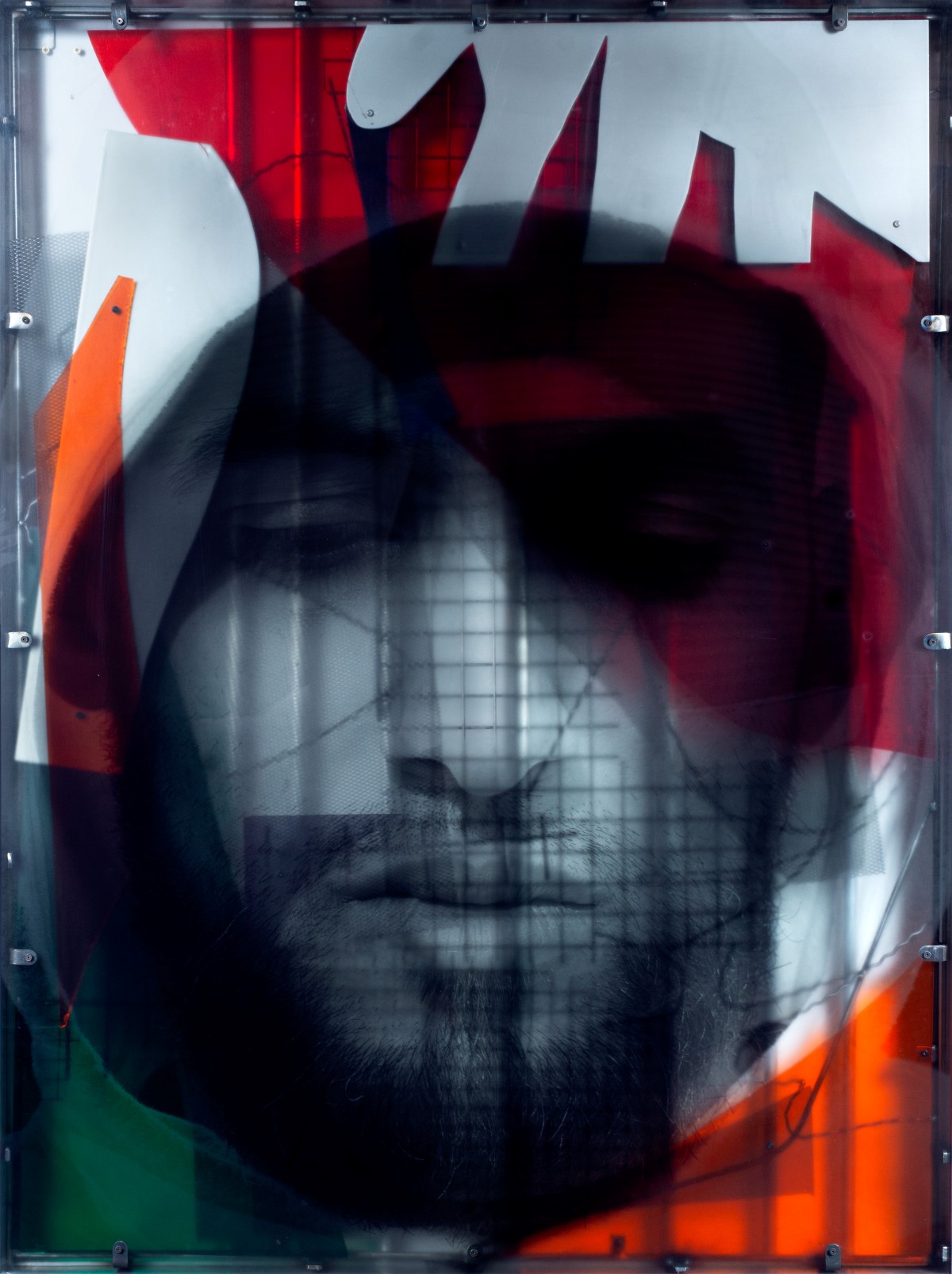

Proseguendo, si incontrano gli scatti dalla serie Shoplifters (2014), in cui ad essere al centro sono invece le dinamiche di sorveglianza e controllo esercitate in modo discriminatorio su individui ai margini del sistema sociale. Il lavoro consiste nell’appropriazione e decontestualizzazione di diciannove polaroid che l’artista ha trovato appese sulla porta di un minimarket di Brooklyn nel 2014, le quali erano state scattate dal proprietario per umiliare altrettanti avventori del negozio in evidente difficoltà economica sorpresi a rubare generi di prima necessità. Bourouissa ha rifotografato le immagini; esponendole come una galleria di ritratti, denuncia i meccanismi repressivi introiettati nella società e riscatta la dignità delle persone immortalate contro la loro volontà. La mostra si conclude con il nuovo progetto dell’artista, che si pone a coronamento di vent’anni di lavoro, anche in funzione del fatto che attinge a serie preesistenti per prelevare dettagli che così possono essere risemantizzati. In Hands (2025) sono in particolare dei frammenti di gesti e di corpi ad essere ritagliati e trasformati attraverso la stampa su plexiglas di vari colori, che trova collocazione su una griglia metallica, visibile dunque in trasparenza. “La griglia è un momento terribile per la sensibilità, la materia” scrive Antonin Artaud in un passo che ha ispirato il lavoro dell’artista: l’irreggimentazione, la struttura, è per il corpo un simbolo di coercizione sistemica. Ma i corpi non si arrendono, né si sedimentano dopo la loro prima apparizione; tornano a ripresentarsi, intrisi di nuova energia – ecco che riappare, per esempio, anche il volto di Le capuche – rinnovando il proprio impegno per emanciparsi dalle “griglie”, in una tensione anticoloniale e di classe che, rispetto alle precedenti esperienze di osservazione partecipante in seno alle comunità marginalizzate, è ora sublimata in un simbolo senza tempo.