Come spesso accade con gli spazi espositivi non affacciati sulla strada, e che piuttosto restano reclusi all’interno di palazzi privati, anche per la bolognese LABS Gallery entrare dalla rumorosa via S. Stefano oltre i due portoni che conducono al white cube senza affacci sull’esterno (corrispondente alla navata dell’antica chiesa di S. Maria della Ceriola) dà la sensazione di accedere ad una dimensione altra. Per chi frequenta lo spazio ed è abituato a questa sensazione di separazione dal mondo, colpisce al contrario trovarsi davanti quella che in qualche modo appare come una “finestra” monumentale di oltre sette metri di larghezza aperta su un panorama astratto, biomorfo, che occupa quasi per intero l’estensione di una delle pareti lunghe. È ISO #250, l’opera di Marco Emmanuele (Catania, 1986) che domina la sua mostra personale Palmo Panorama, a cura di Saverio Verini, aperta fino al 10 gennaio. In linea con una pratica che l’artista porta avanti da tempo, l’opera è stata realizzata stendendo con una spatola un impasto di minuscoli frammenti di vetro misti a sabbia; una “pittura” ricca e materica, basata sulla miscelazione di diverse particelle più che sul loro amalgama, dato che ad un esame ravvicinato i singoli elementi restano come granuli ben individuabili. Spostandosi sul piano della “rappresentazione”, gli ammassi di colore che si addensano in diversi punti dell’opera sembrano rispondere ad una dinamica chimico-fisica non troppo differente, dato che si spandono gli uni sugli altri senza legarsi tra loro. Assecondando l’istinto che tende a vedere questa composizione astratta come un “panorama” (il titolo della mostra pure sembra spingere in questa direzione) e provando a basarsi, per quest’analisi empirica, su quanto suggeriscono i colori delle diverse sezioni, pare di cogliere una scansione di piani: sulla destra forse si staglia in primo piano un ammasso roccioso di colore scuro, che farebbe da quinta scenica ad una valle dominata da un lago e chiusa alle spalle da una cortina collinare, la quale al contempo sembra alludere anche ad un seno femminile, che sembrerebbe stillare una nuvola come se fosse una goccia di latte. Sopra il paesaggio così tratteggiato l’acqua del lago non sembrerebbe vincolata dalla legge di gravità, dato che fluttua e guizza in aria, come se fosse dotata di intelletto. Ma a conferma del fatto che questa è solo una delle tante letture possibili, Saverio Verini nel suo foglio di sala preferisce vedervi un “territorio visto dall’alto”, una “Pangea” di cui si può percepire la crosta “ruvida e preziosa”.

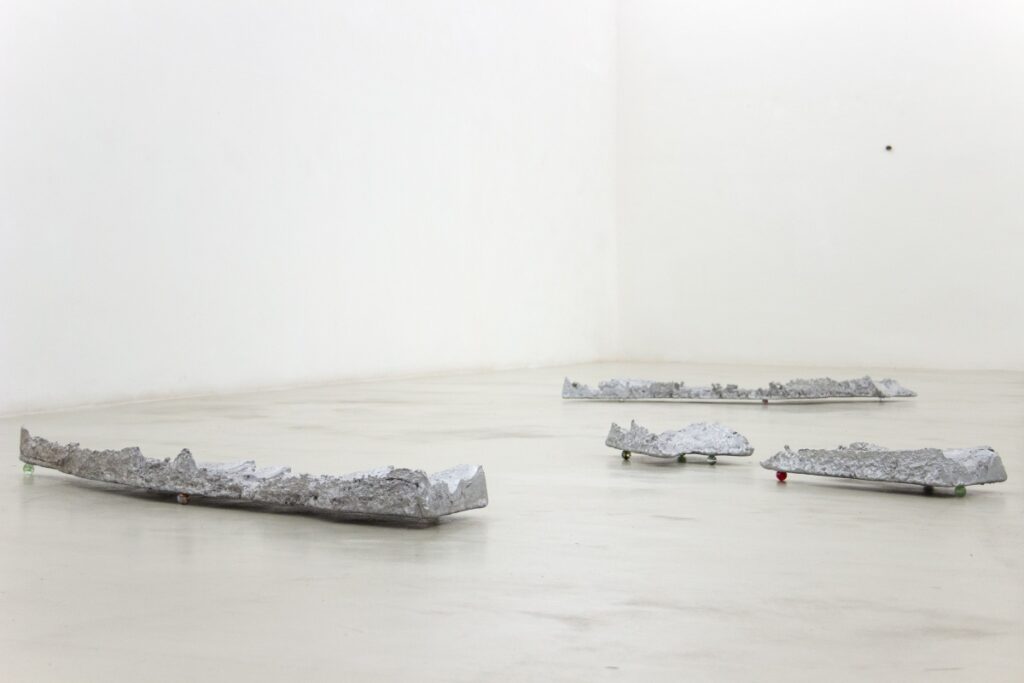

Quale che sia la lettura più consona, il rapporto con il dato naturale – per quanto alterato, onirico o alieno – sembra essere uno dei pochi dati su cui poter fare affidamento. Questo punto di vista aiuta anche a leggere le cinque sculture che si trovano ai piedi di ISO #250, e che sembrano assimilabili a zolle di terra dissestate, o a letti asciutti di ruscelli di montagna. Il neologismo che dà il titolo alla serie, Ruscente, sembra risuonare con questa ipotesi interpretativa. Le opere sono ricavate da fusioni in alluminio a partire da impronte lasciate sulla sabbia dal trascinamento di lastre di ferro, ognuna differente dalle altre, e che riproducono il profilo dei volti di cinque poeti cari all’artista: Dario Bellezza, Giorgio Caproni, Jolanda Insana, Lucio Piccolo e Valentino Zeichen, i quali danno il nome a ciascun “ruscente”; e questi ultimi reificano a loro volta il carattere pregnante e terragno dei componimenti di ciascun poeta. Alcuni estratti da poesie di questi autori sono riportati nel foglio di sala, e chissà che tra tutti non sia Il raggio verde di Piccolo a parlarci, su un piano prettamente emotivo, di quel panorama così enigmatico che continua a riempirci lo spettro visivo, e di cui le sculture sono una proiezione nella sala espositiva: “Da torri e balconi protesi / incontro alle brezze vedemmo / l’ultimo sguardo del sole / farsi cristallo marino / d’abissi… poi venne la notte / sfiorarono immense ali / di farfalle: senso dell’ombra. / Ma il raggio che sembrò perduto / nel turbinìo della terra / accese di verde il profondo / di noi dove canta perenne / una favola, fu voce / che sentimmo nei giorni, fiorì / di selve tremanti il mattino”.

Ma in qualche modo i “ruscenti” ricordano anche delle piste per biglie sulla spiaggia, e ad uno sguardo attento, si può notare in effetti che esse poggiano proprio su alcune biglie di vetro, come perle variopinte che, invece di nascondersi passive all’interno di un’ostrica, svolgono qui funzione “strutturale”, dato che sollevano le fusioni in alluminio abbastanza da far sembrare che levitino. Così dall’ampia prospettiva del panorama si passa all’altro termine del dualismo evocato nel titolo della mostra, “palmo”, che parla di prossimità e di focalizzazione sui dettagli preziosi (anch’essi legati ad un immaginario naturalistico), ma che si manifesta direttamente anche nel disegno di due mani che si sfiorano tra loro, verosimilmente quelle dell’artista (Palmo panorama). L’ultima gemma si rivela al visitatore che volta le spalle al “panorama” e ai “ruscenti” e si approssima all’uscita: ecco Occhio di bimbo viperino, un calco in bronzo del guscio di una noce, all’interno del quale si rivela un’altra biglia in vetro che il titolo suggerisce di interpretare come la reliquia di una strana creatura; oppure, per il curatore, come “un amuleto trovato per caso su una spiaggia in autunno”, che svolge la funzione di “spioncino” da cui il “piccolo demiurgo” che ha creato per gioco il panorama può osservare compiaciuto la propria opera.