A Trento, negli spazi delle Gallerie, il collettivo Museo Wunderkammer espone fino al 21 settembre “Wunderkammer City. A Urban Collection”, un’esposizione che interroga la forma stessa del museo e il suo rapporto con la città. Curata da Marco Scotini e Andris Brinkmanis, la mostra raccoglie undici anni di azioni, performance e progetti che hanno fatto dell’urbano non solo un contesto, ma una materia viva da plasmare, rimettere in discussione e riscrivere attraverso il linguaggio dell’arte.

Il collettivo Museo Wunderkammer, fondato da Luca Bertoldi e Giusi Campisi, ha costruito negli anni un laboratorio che non separa mai arte e spazio pubblico. Piuttosto, li mette in tensione: tra istituzione e cittadinanza, tra politiche territoriali e immaginari soggettivi, tra memoria rimossa e nuove narrazioni. Questo è il principale motivo di originalità del duo, che differenzia radicalmente MWK dalla ormai diffusa tendenza di ricerca sull’arte pubblica. Proprio la Wunderkammer, nella sua genealogia seicentesca, era una raccolta di rarità ed esotismi naturali ed artificiali; qui si trasforma in collezione urbana, dove ciò che riaffiora sono storie dimenticate, relazioni minoritarie, utopie mancate e possibilità ancora aperte.

La mostra si sviluppa lungo tre narrazioni, che però si intrecciano continuamente. Le Cartografie dell’urbano (eventi, immaginari e luoghi) restituiscono la città come processo in corso, fatta di eventi, desideri e mappe condivise dai suoi abitanti. Questo archivio digitale e partecipato non si limita a documentare, ma agisce come spazio di riappropriazione collettiva, come nel caso di Collezione di Immaginari Urbani (2024): una call pubblica indirizzata alla donazione di elementi alla città di Trento, che sempre rispetta l’attitudine nomade di MWK nel non lasciare tracce.

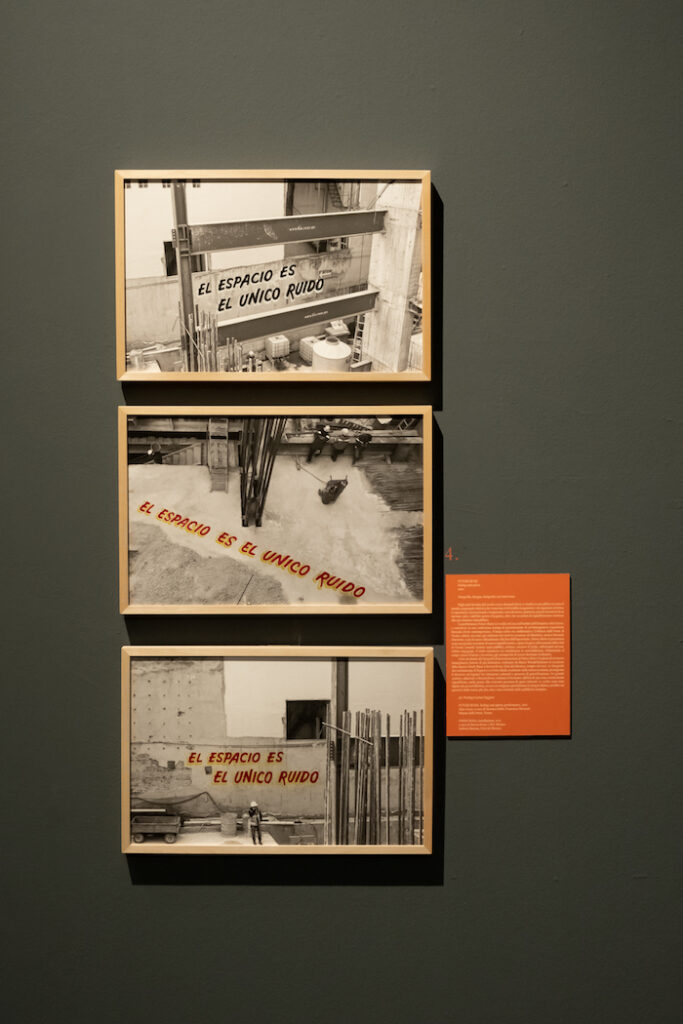

La sezione Wunderkammer (mirabilia dell’ordinario) mette invece in discussione lo statuto del museo stesso, mostrandone la precarietà e l’ambiguità: non tempio di conservazione, ma installazione effimera, mobile e politica, capace di farsi critica delle logiche istituzionali. Ci si interroga così sul tema del falso (Riproduzioni. La messa in scena del possibile, 2016), o ancora sull’immaginare i musei in spazi di servizio, come in Farmacia Wurmkos, con l’intento di ri-catalogare il mondo sulla scorta del Mundaneum di Paul Otlet ed Henri-Marie La Fontaine.

Infine, la sezione Archivio (memorie rimosse e presenti inediti) porta alla luce episodi dimenticati della storia di Trento, in particolare degli anni Settanta, e li re-interpreta attraverso linguaggi contemporanei che non li museificano, ma li attualizzano, collocandoli in un dialogo vivo con il presente. Memorabile, in questa parte, il progetto Rosa Trento (2024), monumento effimero sviluppato sul cosiddetto Caso Zorzi risalente al 1974 e nel quale la magistratura indiziò 263 donne per aborto clandestino, resi tangibili attraverso 263 faldoni archivistici marchiati dal Tribunale di Trento.

“Wunderkammer City” si offre dunque come un attraversamento, più che come una contemplazione. Non c’è il desiderio di fissare un canone o celebrare una genealogia, ma di lasciare aperta la domanda: cosa può essere oggi un museo? Quali storie — invisibili, marginali, non ufficiali — possono entrare a farne parte? In che modo una comunità può riconoscersi in un dispositivo che invece di custodire separa, attiva e mette in tensione?

In questa sospensione tra archivio e invenzione, tra memoria e immaginazione, la mostra di MWK propone un’alternativa radicale: il museo come spazio di sottrazione e di possibilità, come luogo in cui l’ordinario torna ad essere straordinario, non perché raro o esotico, ma perché condiviso e riattivato.