E’ lo studio d’artista inteso come luogo della trasformazione e del divenire il punto di partenza della mostra curata da Davide Ferri in occasione del Ipercorpo, Festival Internazionale delle arti performative svoltosi a Forlì negli spazi dell’Oratorio di San Sebastiano.

Dall’idea dello studio come luogo solitario dell’artista nell’immaginario settecentesco, passando per spazio di condivisione nella rappresentazione di Courbet, fino al mai visto studio di Duchamp e la nuova factory di Hirst. L’esposizione dal titolo “La pratica quotidiana” reagisce alle suggestioni del tema di questa edizione proponendosi come un dispositivo in movimento, in costante evoluzione: durante i cinque giorni di festival gli artisti sono stati chiamati a vivere lo spazio come il proprio studio, frequentandolo quotidianamente, e a modificare l’assetto dell’allestimento stesso. Lo studio è rievocato così come dimensione dell’incerto, del fare frammentario, non progettato.

Sul lungo tavolo le piccole opere di Nazzarena poli Maramotti, Alessandro Sarra, Gabriele Picco e Marta Mancini trovano ogni giorno una nuova disposizione, un nuovo ordine. Seppur nella loro autonomia i loro lavori appaiono come organi di un corpo unico la cui trasformazione è imprevedibile. Un continuo cambiamento che porta con sé continue nuove associazioni, relazioni, contrasti e che forse pecca, almeno fino al penultimo giorno di apertura, di un’eccessiva suddivisione.

Ed ecco allora che i disegni dai tratti adolescenziali realizzati in modo rapido che sembrano richiamare un certo gusto dadaista di Picco, si affiancano ai dipinti della Poli Maramotti, pittrice proveniente dal paesaggio, attraversati da forze e movimenti che spostano il realismo tipico del ritratto verso l’astrazione. E ancora le opere della Mancini, nelle quali le forme delle pennellate larghe e sinuose sopravvivono ad un impeto di protagonismo dello sfondo portato in primo piano, convivono con le linee di Sarra nate per via di stratificazioni successive, cancellazioni e sovrapposizioni.

Tra loro c’è chi ha portato questi lavori sotto braccio in treno e chi li ha realizzati in loco, ci sono disegni e pagini di appunti, frammenti di opere non finite o irrisolte.

Le opere si configurano così come il risultato di un dialogo e di confronto tra gli artisti, presenti all’interno dello spazio per tutta la durata del festival, e gli artisti e il pubblico, invitato ad una frequentazione continua dello spazio.

L’Oratorio si trasforma in vero e proprio luogo di produzione per Bekhbaatar Enkhtur e Federico Pietrella. Il primo, si dimostra capace di abitare lo spazio attraverso un lavoro che si espande in modo progressivo con il procedere della mostra. Sedie, assi di legno e un divano provenienti dalla sede dell’ex deposito ATR, si combinano a figure di animali modellati di getto con l’argilla cruda. In queste, rappresentanti dei cervi (animale simbolico nella tradizione mongola), elementi naturali come rami e foglie si mescolano al materiale artistico e ad oggetti di uso comune come orecchini e bicchieri di plastica. Tecnicamente non ancora “pronte” le sculture popolano la mostra arrampicandosi sul materiale recuperato, adagiandosi sui pavimenti, cavalcando le assi di sostegno del lungo tavolo. La creta non cotta diventa qui metafora del passare del tempo, del decadimento e ancora una volta del divenire.

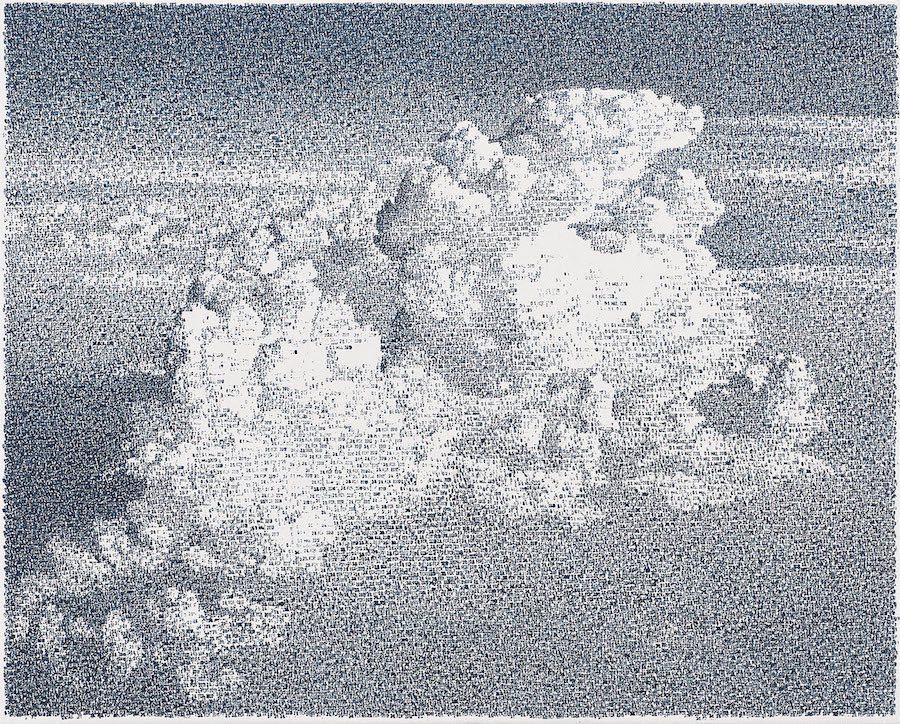

E’ costruito proprio sul passare del tempo l’intervento di Pietrella che utilizza un timbro datario come pennello. Ogni giorno il lavoro prosegue e corrisponde ad un cambiamento di data. Le nuvole, soggetto al quale l’artista sta dedicando i suoi ultimi lavori, si compongono sulla tela con una tecnica che sembra rimandare al Pointillisme francese e alle teorie della percezione di fine Ottocento. Una pratica letteralmente quotidiana che porta con sé il concetto di scorrere del tempo, di recupero di un oggetto del passato e del gesto, della ripetizione: le zone di concentrazione della “timbratura” cambiano, irregolari nel corso dei giorni e delle ore.

Una mostra quindi irregolare e imprevedibile che mette in luce le possibilità dell’arte di riflettere sui processi e non solo sugli strumenti, che si trasforma linguaggio del divenire e che trova qui la possibilità di esprimersi nella sua dimensione più intima di solito rilegata al luogo privato dell’artista.