Testo e intervista di Davide Pirovano —

Fabio Cherstich, regista di prosa e opera, è anche il principale collezionista europeo e ricercatore dell’artista Patrick Angus. Scomparso prematuramente, a causa dell’AIDS, Angus attraverso le sue opere ha testimoniato l’America di fine anni ‘70 e inizio anni ‘80, sotto l’ispirazione di grandi maestri, come David Hockney e una grande passione per Pablo Picasso. Quest’ultima dimostrata anche dal dipinto intitolato proprio “Self-portrait as Picasso” (1980). Le opere di Angus raccontano attraverso i colori e i segni della matita, storie di persone, luoghi e atmosfere che non esistono più. Un diario intimo, narrazione e testimonianza della vita pubblica e privata del periodo, prima che la catastrofe dell’AIDS portasse via gran parte dei soggetti ritratti nei suoi lavori. Quello che ci rimane grazie al realismo di Angus, sono tasselli di un periodo storico rilevante, che ha segnato una generazione. Sono testimonianza completa e vibrazione di un’epoca. Nell’apparato visivo, ma anche nei titoli, che in alcune occasioni citano le canzoni che hanno definito i momenti collettivi della società del periodo, come avviene con “I Get Weak” (1991) e “Hanky Panky” (1990). Tutto riporta nella mente la nostalgia di un intero frangente storico.

L’intervista a Cherstich, è in occasione della personale di Angus alla Bortolami Gallery di New York, dal 15 gennaio al 27 febbraio 2021, prima personale dell’artista nella grande metropoli, dopo l’ultima del 2004 al Leslie – Lohman Museum of Gay and Lesbian Art.

Davide Pirovano: Cosa ha fatto scattare questo grande interesse verso Angus?

Fabio Cherstich: L’interesse per Angus non è scattato all’improvviso anche se sicuramente la mostra in corso da Bortolami è la più importante per prestigio e visibilità e sta diventando un caso non solo a NYC. Negli ultimi due anni due retrospettive lo hanno visto protagonista al Kunstmuseum di Stoccarda nel 2017 e al Long Beach Museum of Art nel 2019. Un importante catalogo antologico pubblicato da Hatje Cantz e altre pubblicazioni importanti su magazines internazionali e riviste di settore hanno strappato all’oblio non solo il suo straordinario talento e la sua personalissima visione del mondo, ma, soprattutto, una preziosa testimonianza della grande stagione del realismo americano, una storia di arte e vita affascinante e complessa. Sicuramente unica.

DP: Che potenziale ha visto nelle sue opere?

FC: Da quando nel 2012 a Parigi l’artista italiano e mio caro amico Tomaso De Luca mi ha parlato del lavoro di Angus mostrandomi un quadro che considero ancora oggi uno dei miei preferiti (Hanky Panky del 1990) – non ho mai smesso di appassionarmi sempre di più non solo alla sua opera – che trovo speciale – ma alla sua biografia entrando in contatto con la famiglia, gli amici e i compagni di vita: I pochi sopravvissuti all’AIDS che ha decimato una generazione di artisti.

DP: Dove e come inizia la carriera di Angus?

FC: Angus da quando ha tredici anni e vive a North Hollywood disegna ininterrottamente, principalmente ritratti e nature morte. Una insegnante delle scuole superiori nota il suo talento e consiglia alla madre di chiamare due volte alla settimana un’insegnante privata di pittura e disegno per aiutare a sviluppare il talento che ha intuito nel ragazzo. Molto timido e introverso nella vita ma molto determinato nell’ambizione a diventare un artista.

DP: Come si evolve la sua ricerca?

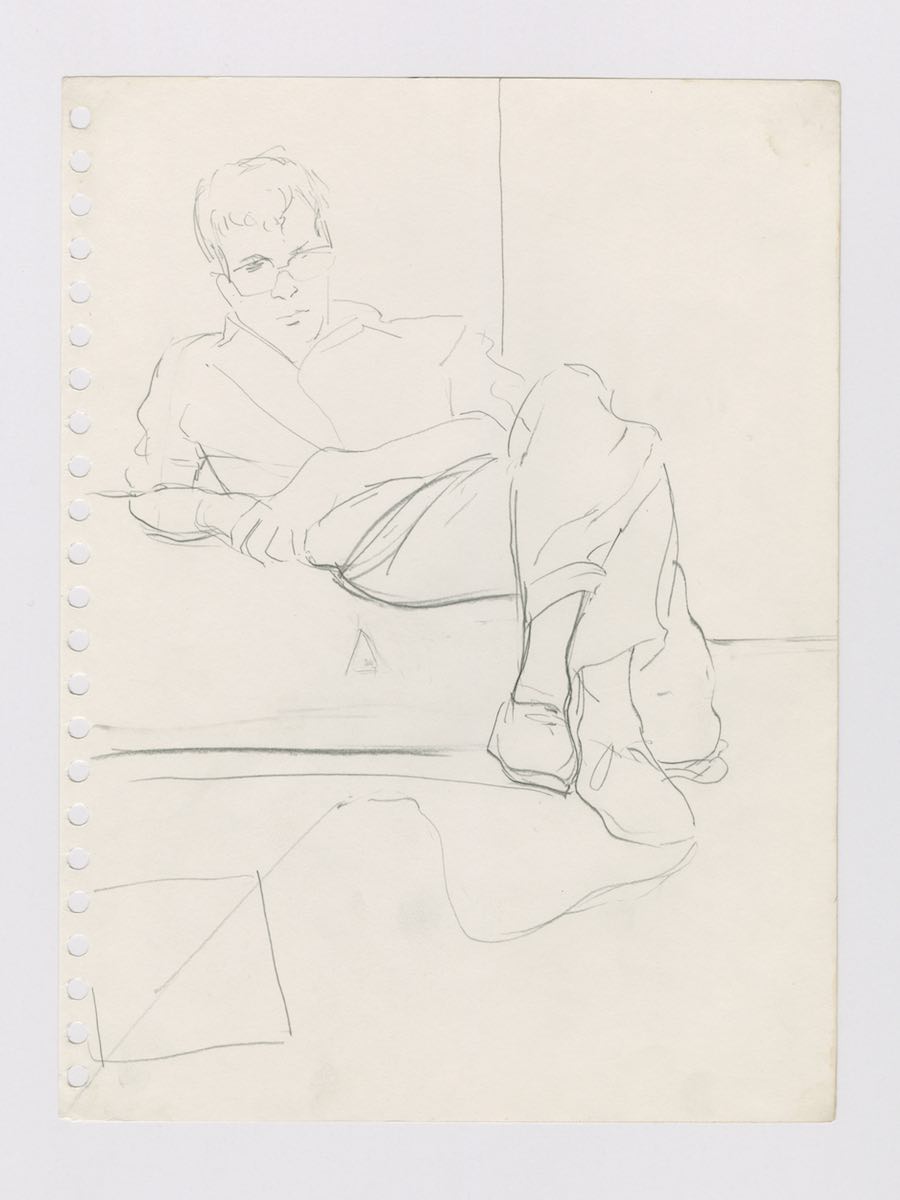

FC: Già nel primissimo periodo di produzione – fine anni ‘60 – ricorre nel lavoro di Angus l’ossessione per il ritratto: sé stesso e i suoi enigmatici boys, inizialmente amici o compagni di scuola, poi i modelli di figura dal vero del Santa Barbara Institute of Art. Sono queste le sue muse, adolescenti e provinciali, dandies improvvisati, workers, sportivi, ragazzi annoiati e quasi persi, ritratti seminudi su un letto o distesi sul divano, l’aria spesso sfuggente, forse annoiata, belli e inafferrabili nei loro jeans e magliette attillate. Il tema sessuale si fa più esplicito e insistente a partire da fine anni ‘70, quando Angus approda nella sconfinata e spaventosa Los Angeles alla ricerca di una vita più avvincente e libera e desideroso di Farsi conoscere come artista. Quando approda a Los Angeles a metà anni 70 e desideroso di sentirsi parte di un mondo, quello artistico e libertino dove poter finalmente esprimere la propria omosessualità, ma rimanendo, di fatto, sempre ai margini. Un’auto-condanna alla solitudine, forse, ma certo l’unica posizione possibile per essere davvero testimone di qualcosa.

DP: Quali sono stati i suoi principali maestri?

FC: Hockney e tutti gli artisti della Bay Area quando si trova a Los Angeles, poi Picasso, amato e studiato sin dalle scuole Superiori. La sua pittura si può dire un mix di queste influenze, in assoluta antitesi con la vocazione informale del mercato dell’arte di quegli anni.

DP: Cos’ha apportato di nuovo rispetto a chi lo ha ispirato?

FC: Come ha scritto Emanuele Mocarelli nel prezioso testo che accompagnava la prima mostra Italiana dell’artista presso la LOOM Gallery di Milano nel 2015 “…i dipinti (di Patrick Angus) appaiono oggi pionieristiche e fondanti attestazioni di una precoce riflessione sui queer spaces, che Angus scandagliava con occhio acuto e divertito; sottraendo così, grazie a una padronanza magistrale del mezzo pittorico, il mondo infero della drague newyorkese allo stigma dello squallore e della condanna sociale, per farne metafora di condizioni universali. Angus è un grande realista americano, e il suo dispositivo ottico embrica sempre saldamente le figure nel contesto e nello spazio, il calore del corpo nella implacabile indifferenza del mondo non umano. Esistono studi preparatori nei quali egli calcola, come il Severini dell’effort moderne, l’intavolatura proporzionale dei dipinti, in sezione aurea. E benché il sensibile ductus della sua pittura tremi quando accarezza i corpi amati dei ragazzi, Angus non è mai pittore espressionista: anzi, le ultime opere, costellate di programmatici rimandi ad Hopper, attestano una decantazione formale estrema, di cui purtroppo non conosceremo mai i possibili esiti.”

DP: Le sue opere hanno un valore soprattutto di testimonianza di ciò che sono stati gli anni ‘70 e ‘80 in America. Oggi, oltre a questo importante valore testimoniale, cosa ci raccontano le sue opere?

FC: Luoghi e persone che non esistono più fissati per sempre da Angus su tela e su carta. Il diario visivo non solo di Angus ma di un’epoca.

DP: La narratività delle sue immagini, ci parla di tanti episodi: sia privati che collettivi. Potremmo concepire come un’unica storia per immagini la sua opera?

FC: Assolutamente sì. Osservando i suoi lavori si sfogliano le pagine di un diario visivo personale, intimo, in cui la provincia americana della sua infanzia è sintetizzata in tele e lavori su carta che ritraggono ambienti domestici o spazi aperti e desolati, gas station abbandonate e villette immortalate con occhio fotografico. Los Angeles e i suoi characters, le palme, i luoghi del cruising all’aperto che anche lui frequentava. E poi i clubs e le saune gay di New York o gli appartamenti di amici e amanti. Un diario per immagini appunto.

DP: Questa personale alla Bortolami Gallery di New York è la prima dopo quella del 2004 al Leslie – Lohman Museum of Gay and Lesbian Art?

FC: La Prima a NYC sì.

DP: Da dove nasce l’idea di questa esposizione e cosa esplora di nuovo nel corpus produttivo di Angus?

FC: Un anno fa ero a NYC per presentare il lavoro di Angus alla curatrice della collezione permanente del Whitney Museum. Dopo quell’incontro sono andato su consiglio di Paola Clerico da Stefania Bortolami per parlare di un’artista che lei rappresenta e io amo molto, Barbara Kasten.

Avevo portato con me il mio libro “a visual diary” per farle conoscere il lavoro. Colpo di fulmine. Lo ha sfogliato velocemente e mi ha detto “fantastico, facciamo una mostra”. E così è stato. La scelta fatta è stata quella di concentrarsi sui lavori su carta presentando però anche 3 tele importanti del periodo New Yorkese… speriamo solo l’inizio del tanto atteso ritorno a NYC finalmente da protagonista.

Il grande successo che Angus avrebbe meritato come artista non fece che sfiorarlo sul finire della sua vita, in una grande mostra personale organizzata dall’università di Santa Barbara nel febbraio del 1992; è in questa occasione che David Hockney (sì, proprio lui, uno dei suoi modelli assoluti) comprò sei suoi lavori e girò un breve video della serata. Rimane una foto di due uomini che ridono: uno è Hockney – alto, corpulento, già approdato nell’iperuranio dei maestri del Novecento – e l’altro è Angus – minuto e già visibilmente consunto dall’AIDS che lo ucciderà solo tre mesi dopo, eppure sorridente, forse per la prima volta consapevole del proprio straordinario talento.

Oggi possiamo finalmente dire che la stella di Angus sia tornata a brillare anche a New York, la città che lui ha più amato e che finalmente dopo troppi anni di indifferenza grazie alla mostra di Bortolami celebra il talento di un grandissimo artista che considero ormai come un amico venuto dal passato: Patrick Angus.