Il testo seguente opera su due piani interconnessi: da un lato, una riflessione critica e concettuale sugli spazi latenti come ambienti epistemici e culturali; dall’altro, una navigazione nelle sezioni della mostra Le monde selon l’IA – curata da Antonio Somaini ed ora in corso a Jeu de Paume -, in cui tali concetti si incarnano nelle pratiche artistiche.

Le due dimensioni – teorica e curatoriale – si intrecciano senza gerarchie: una struttura bifocale in cui ogni nozione viene seguita dalla sua risonanza visiva. Le opere non illustrano i concetti, e i concetti non descrivono le opere: entrambi coesistono come vettori nello spazio del pensiero critico.

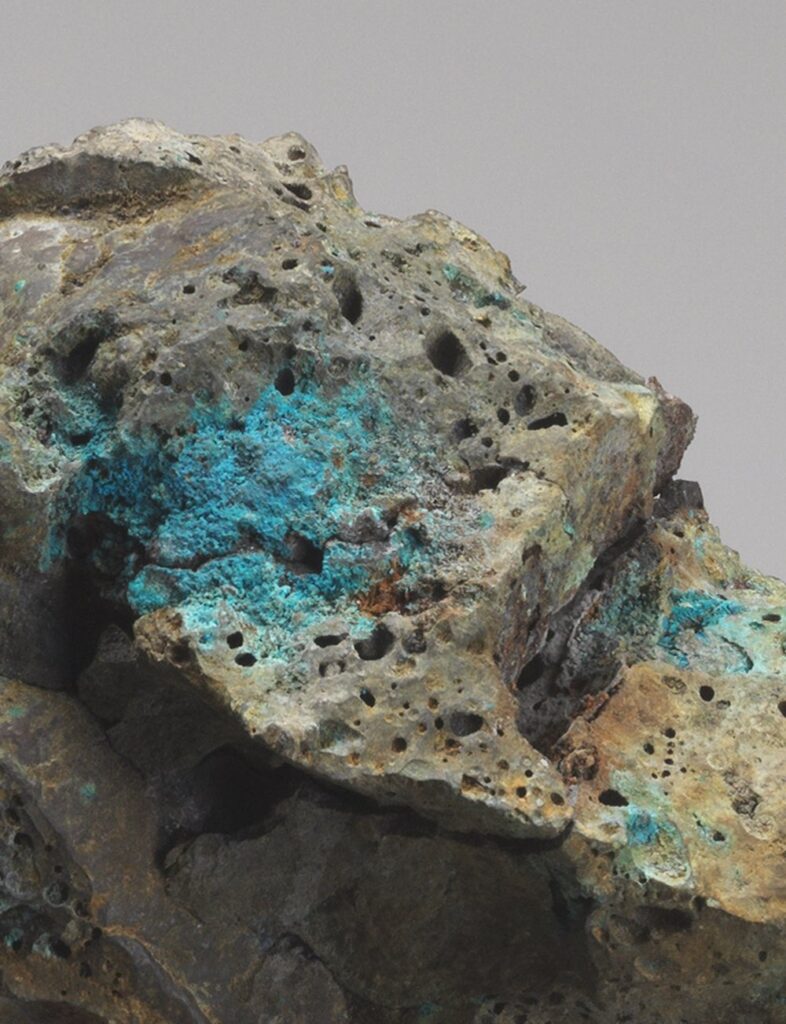

Nel cuore della retorica dell’immateriale, della leggerezza del cloud, si cela il peso geologico dell’infrastruttura. L’intelligenza artificiale è minerale prima ancora che digitale. I data center non evaporano: consumano, bruciano, scavano. Julian Charrière e Agnieszka Kurant riportano alla superficie questa materia nascosta. Le loro opere trattano la cultura computazionale come estensione delle logiche estrattive: una filiera che inizia nel sottosuolo e termina nell’immagine. Lì dove crediamo di vedere dati, stiamo guardando la geologia.

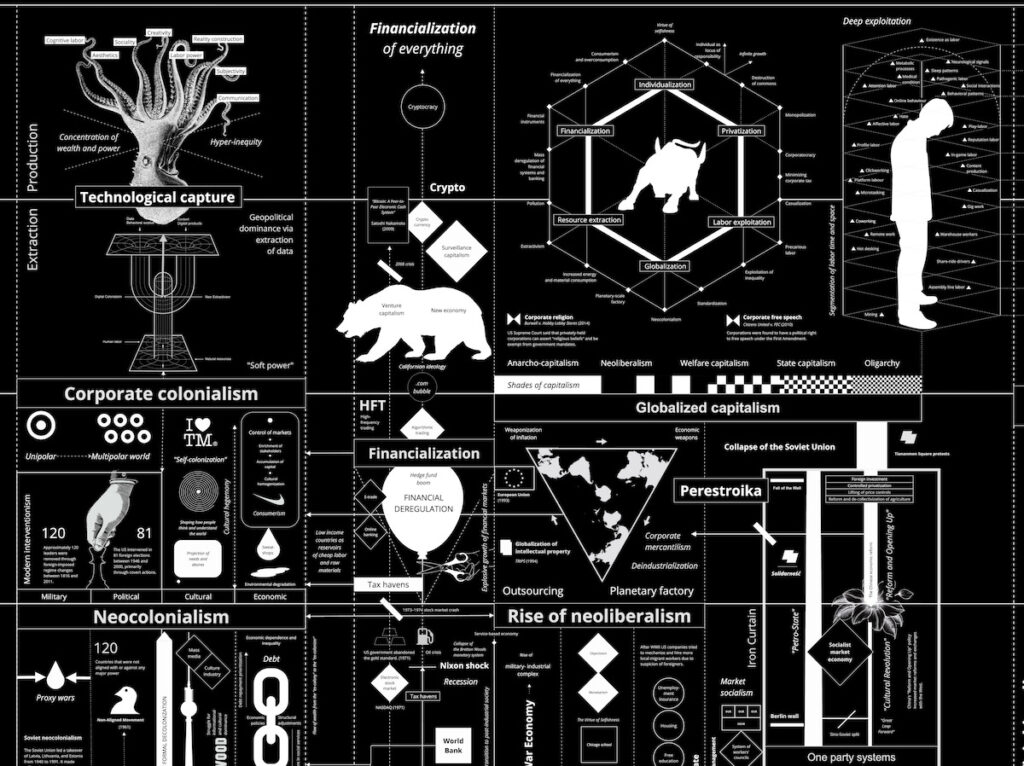

Cos’è davvero l’intelligenza artificiale? Non una singola tecnologia, ma un assemblaggio vasto e opaco: energia, dati, corpi, algoritmi, economie. Kate Crawford e Vladan Joler ne tracciano le geografie e le storie. Anatomy of an AI System non è rappresentazione, ma dissezione critica: mostrano come ogni modello sia anche un’infrastruttura e ogni infrastruttura un atto politico. Anatomie del potere in forma di diagramma.

Nessuna macchina pensa da sola. Ogni modello di IA è il frutto di una moltitudine: clic, annotazioni, correzioni. Ma anche pattern biologici, swarm intelligence, dinamiche sociali. L’opera di Agnieszka Kurant mostra intelligenze che emergono dalla collettività: sciami, reti, sinapsi artificiali. Clemens von Wedemeyer ne traccia la geometria sociale, rendendo visibili le strutture relazionali che abitano i dati. L’IA, qui, è un ecosistema.

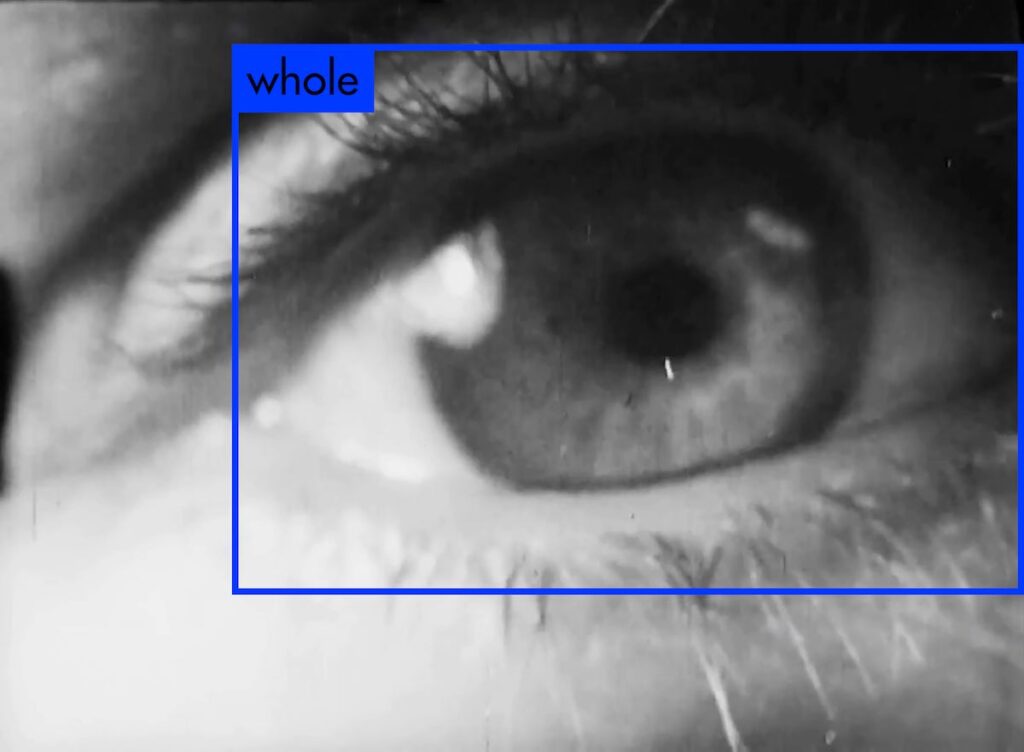

Che cosa vedono le macchine? Non il mondo, ma griglie di informazioni. Dal pionierismo teorico di Harun Farocki all’indagine estetico-politica di Trevor Paglen – di cui è esemplare Behold These Glorious Times! (2017) -, il campo visivo dell’IA viene smontato, interrogato, disturbato. Queste opere rivelano uno sguardo post-umano, operativo, addestrato a riconoscere e a escludere. Un nuovo regime visivo, dove vedere è anche potere.

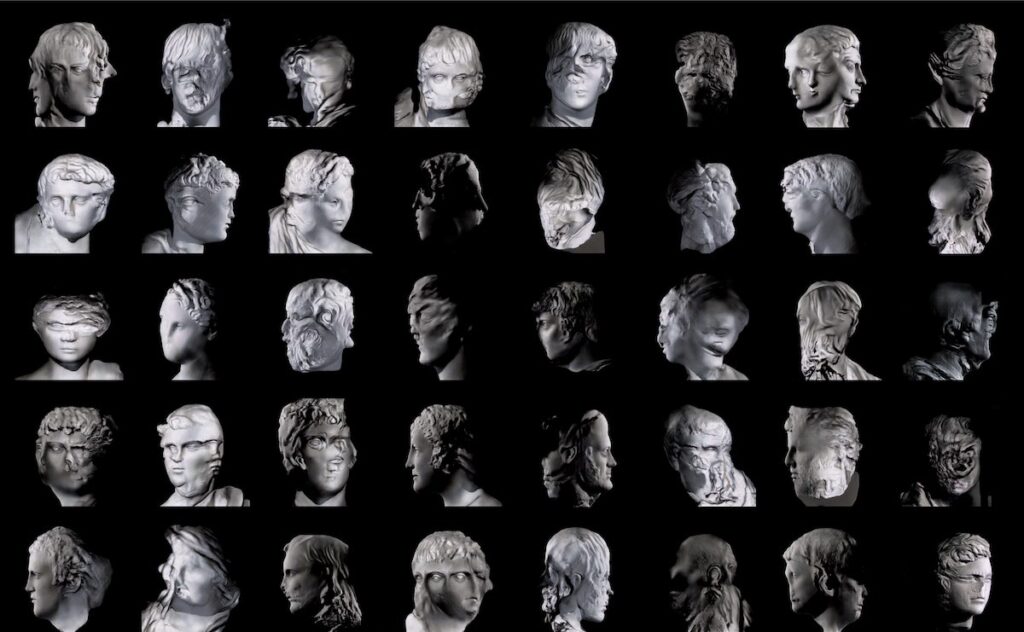

Il volto umano è superficie da classificare. Le tecnologie di riconoscimento facciale ed emozionale ereditano una lunga genealogia di controllo, da Lavater a Lombroso fino ai dataset automatici. Trevor Paglen e Adam Harvey ne espongono l’estetica disciplinare, fatta di griglie, etichette, inferenze. Ogni volto riconosciuto è anche un volto normalizzato. Ogni emozione tracciata, una semplificazione del vivente.

Dietro ogni modello generativo c’è una moltitudine invisibile. Milioni di clickworker annotano, filtrano, sorvegliano. Hito Steyerl ne denuncia la condizione post-fordista, post-coloniale, neocoloniale: Mechanical Kurds (2025) è un documentario sulle condizioni dei turchi meccanici che operano da un campo rifugiati in Kurdistan, contribuendo al training di veicoli senza conducente come droni, che potrebbero poi essere usati contro la stessa popolazione curda. Agnieszka Kurant tenta di restituire una forma, un’immagine, ai turchi meccanici. Meta Office, in collaborazione con questi lavoratori, espone i luoghi in cui si costruisce l’automazione. L’intelligenza artificiale non è autonoma: è la somma di infiniti gesti minimi, umani, sottopagati.

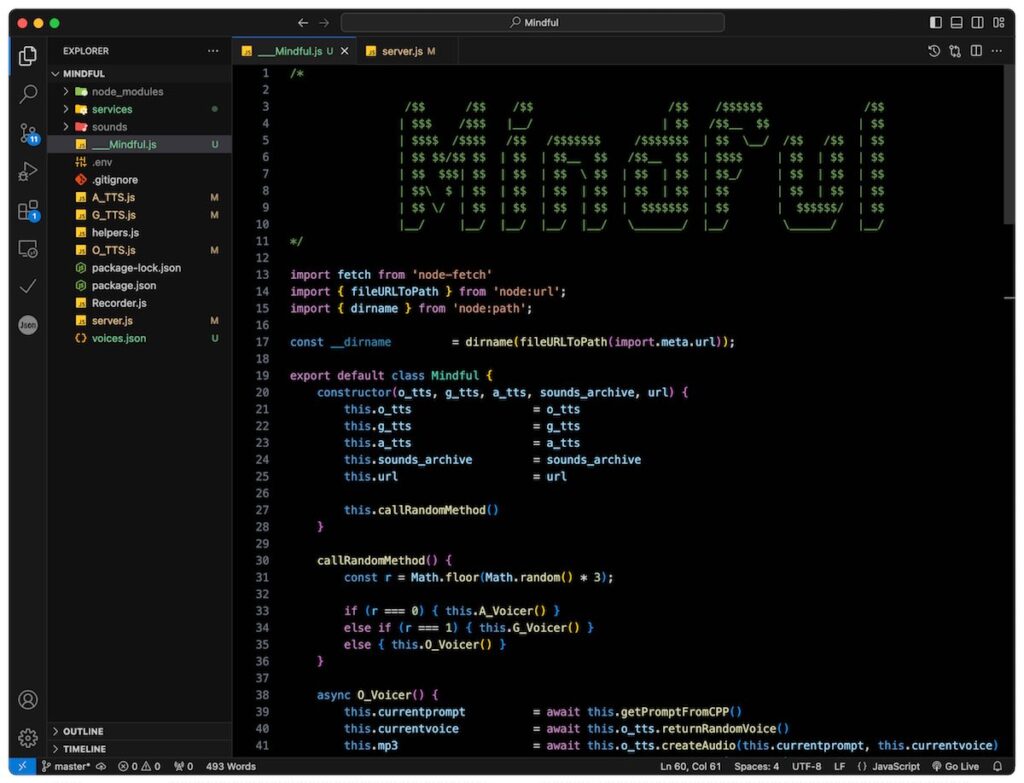

Dentro ogni modello generativo si nasconde uno spazio vettoriale: un campo di potenzialità. Julien Prévieux lo attraversa, creando un Poem, Poem, Poem, Poem, Poem (2024-25), un ready-made di voci prelevate da un training dataset per ChatGPT.

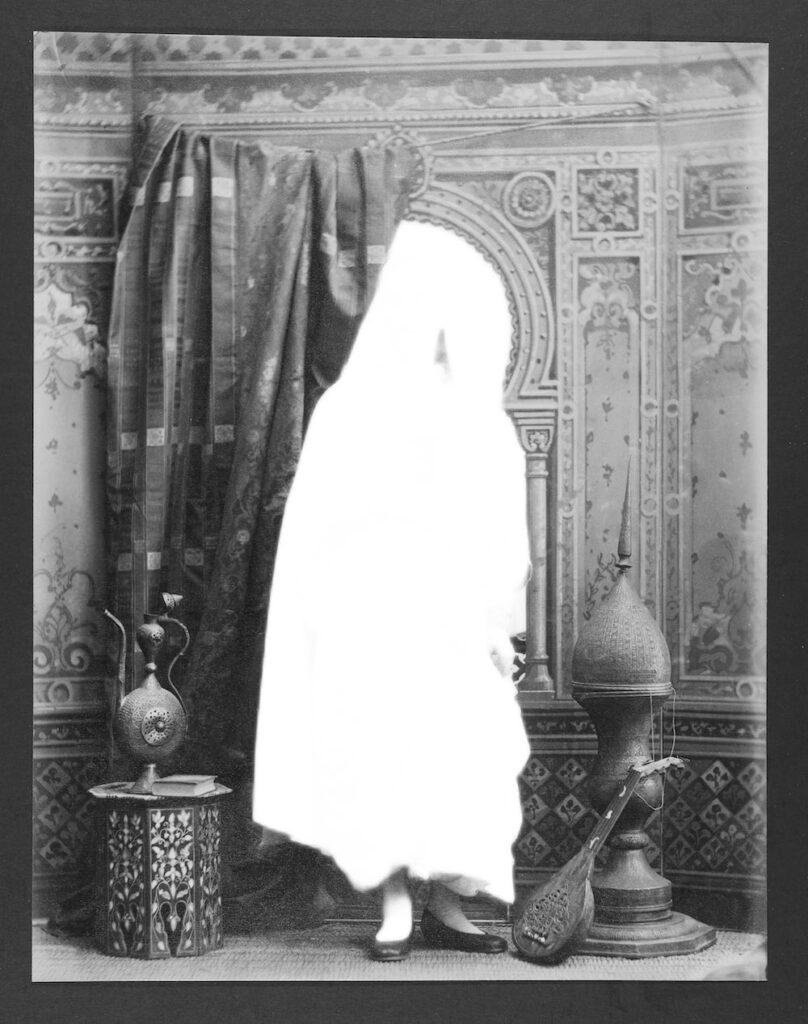

Non è solo il presente ad abitare lo spazio latente. Anche la storia viene trascritta in vettori: statue mancanti, affreschi interrotti, memorie spezzate. Justine Emard genera pitture rupestri che non sono mai esistite. Egor Kraft ricostruisce rovine dell’antico. Nouf Aljowaysir in Salaf (2020) crea ritratti visivi che simboleggiano i limiti e i fallimenti dell’intelligenza artificiale nel ricostruire e interpretare la sua cultura e identità. L’IA qui diventa strumento di controstoria, generatore di passati possibili, ma è anche produttrice uncanny di stereotipi e cliché sul mondo arabo.

Il prompt non è solo uno strumento: è una poetica. Dalla ekphrasis alla generazione, le parole ora creano immagini. Victor Burgin lo aveva prefigurato. Il collettivo Estampa ne esplora le ambiguità. E una protostoria del prompt, fatta di istruzioni, score, concetti, mostra che già da decenni l’arte lavorava con testi performativi. Oggi, quella tradizione fluxus diventa algoritmo.

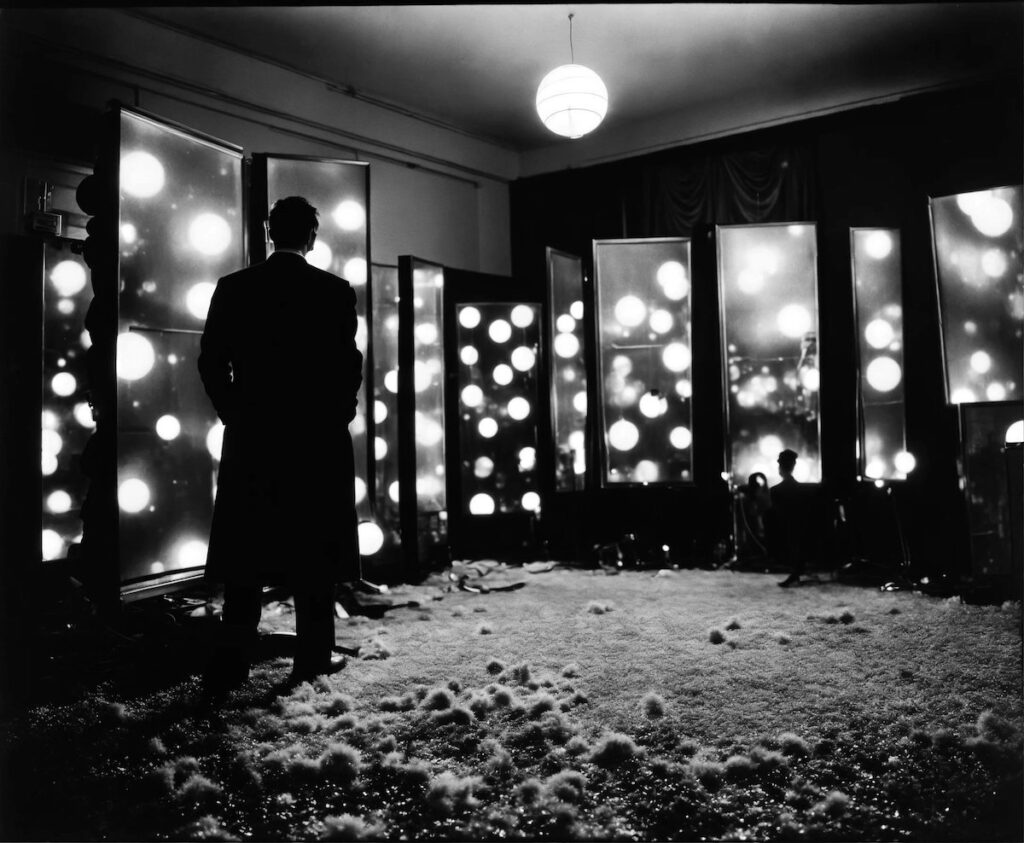

La fotografia non muore: muta. Joan Fontcuberta lo sa da sempre. L’immagine fotorealistica in eHerbarium (2024-25), generata dall’IA, non ha più bisogno della luce. Non documenta, ma simula. Érik Bullot ne fa una genealogia cinematografica: un cinema immaginario, che si espande tra parapsicologia, progetti incompiuti, immagini fantasma. Il realismo si disfa, e con esso la sua pretesa di verità.

La generazione si fa allucinazione. I video e i film raccolti nella sezione Training, Hallucination, Speculation non sono semplici output algoritmici, ma soglie alterate della percezione. Érik Bullot, Inès Sieulle, Gwenola Wagon, Andrea Khôra, Julien Prévieux e John Menick mettono in crisi la cronologia, destabilizzano i generi, confondono voce umana e macchina. Le immagini emergono in uno stato di veglia sospesa, dove il pensiero critico si fonde con la visione psicotropica. Holly Herndon e Mat Dryhurst riflettono sul tempo come flusso latente che può essere inciso tentando l’impossibile: intervenendo preventivamente nei dataset futuri, trasformando l’opera in pre-memoria.

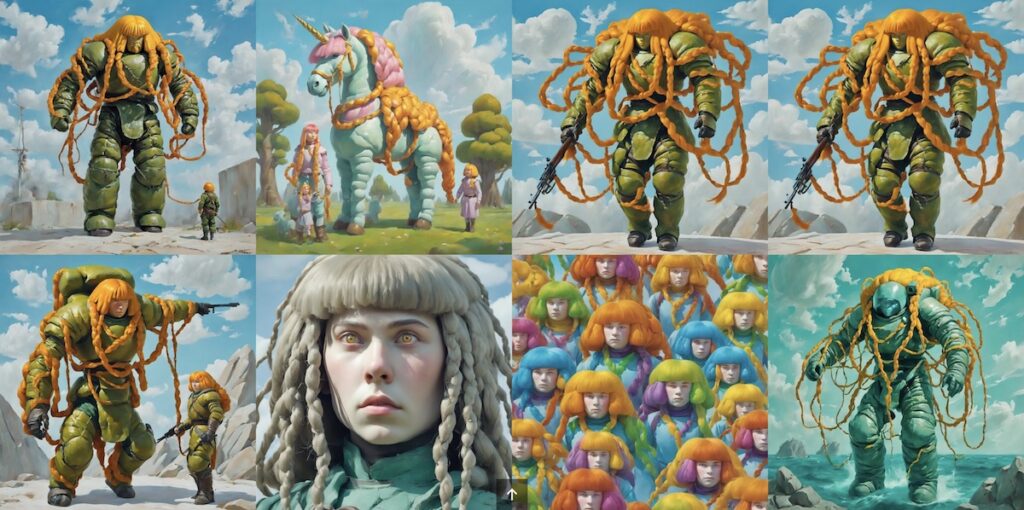

Esplorare uno spazio latente è un atto topologico: ci si muove lungo traiettorie, si abitano curve vettoriali. Le pratiche artistiche oggi non solo mappano questi ambienti, ma li modificano, li sabotano, li rifondano. Le tecniche di fine-tuning, come LoRA, permettono di introdurre nuovi corpi, nuovi gesti, nuove estetiche nei modelli. Ogni immagine così generata non è solo un risultato, ma un intervento ontologico: cambia la forma del modello stesso.

Alcuni artisti cercano di agire prima ancora che lo spazio venga addestrato. In xhairymutantx, Herndon e Dryhurst si interrogano su come influenzare il contenuto futuro dei dataset, trasformando la loro stessa immagine in un campo di variazioni: autoclonazione come gesto di autodeterminazione algoritmica. L’archivio diventa progetto, il passato diventa futuro condizionale.

Ma ogni spazio ha i suoi limiti. Ogni modello di IA porta con sé una visione del mondo, implicita nei dati che ha visto, nei filtri che lo hanno addestrato, nelle politiche aziendali che ne determinano le soglie. I modelli generativi non sono neutri: rappresentano un regime estetico e simbolico. Crawford lo dice chiaramente: lo spazio latente è una Weltanschauung computazionale.

I modelli open source offrono parziali alternative, ma anch’essi ereditano bias strutturali. I controlli invisibili – filtri, blacklist, pesi modificati – determinano ciò che può essere generato, e soprattutto ciò che non può esserlo. Gli utenti si muovono in territori oscuri, senza mappe, sondando con prompt e tentativi. Ogni immagine ottenuta è anche una rivelazione: un punto accessibile in un dominio invisibile.

Gli spazi latenti non archiviano, generano. Non conservano fedelmente il passato, ma ne offrono infinite permutazioni. Sono archivi speculativi, che trattano le immagini come materiale plastico. In questo senso, operano come una “quarta memoria”, come suggerisce Grégory Chatonsky: una trasformazione della memoria terziaria (esterna, registrata) in memoria sintetica, riplasmabile.

In mostra, questa tensione è ovunque. Emard, Kraft, Al-Badri, Stylianou-Lambert: le loro opere non ricostruiscono il passato, lo riscrivono. Lo fanno emergere come possibilità. Bullot visualizza progetti mai realizzati, un cinema che non c’è mai stato. Wagon riattiva archivi familiari, spostandoli su piani distopici. Chatonsky carica sé stesso nel vettore, generando autobiografie parallele.

Tutti questi gesti definiscono una nuova archeologia: non del reperto, ma del possibile. Lo spazio latente non è il luogo della verità, ma del condizionale. Le immagini che produce non sono “vere”, ma plausibili, affioranti da una memoria che nessuno ha mai visto, e che pure ci riguarda.

“Architecture of the latent space and pathmaking”. Le parole di Hito Steyerl sintetizzano il cuore della mostra: esplorare, navigare, incidere. In questi spazi invisibili si gioca una parte crescente della nostra produzione culturale. Lì, invisibili, si moltiplicano le immagini, e con esse, le possibilità di immaginare diversamente.

In un’epoca in cui la cultura visiva viene progressivamente modellata da architetture computazionali opache, la mostra Le monde selon l’IA non offre risposte, ma topografie. Le opere selezionate da Antonio Somaini non illustrano un concetto, né si limitano a testimoniare uno stato dell’arte: tracciano vettori, attraversano domini latenti, espongono le tensioni tra trasparenza e opacità, automazione e immaginazione, predizione e memoria.

Il concetto di spazio latente si impone come infrastruttura invisibile ma determinante: non solo tecnica, ma politica, estetica, epistemologica. Esso riconfigura il modo in cui guardiamo, ricordiamo, descriviamo, generiamo. Ogni intervento artistico diventa così un atto critico su ciò che può essere visto, detto, ricordato. E su chi detiene il potere di decidere tutto questo.

In questo senso, The World Through AI non è soltanto una mostra. È un tentativo di mappare l’immaginario algoritmico contemporaneo prima che questo diventi del tutto invisibile. Un invito a occupare lo spazio latente non solo con prompt, ma con consapevolezza.

Le monde selon l’IA

A cura di Antonio Somaini

Jeu de Paume – Paris

11.04-21.09.2025

Cover: Inès Sieulle The Oasis i deserve 2024