Nel cuore di una rivoluzione visiva e concettuale senza precedenti, Generativa interroga le possibilità della fotografia e dell’immagine algoritmica di creare nuovi immaginari collettivi. In un tempo in cui l’intelligenza artificiale riplasma profondamente le modalità di produzione, percezione e significazione dell’immagine, la mostra in corso nella Domus Magna della Misericordia Maggiore, in Bergamo Alta, dal 19 settembre al 5 ottobre 2025, esplora il tema della speranza e dell’attesa generazionale come forma di resistenza, presa di posizione, di apertura, di costruzione critica del futuro. Spazio BACO diventa un luogo di riflessione attiva e di apertura sensibile, in cui l’immagine — nelle sue versioni fotografiche, analogiche, generate, riusate o manipolate — si fa materia fluida di senso e di trasformazione.

Otto giovani artisti — Andrej Benetollo, Beatrice Burlone, Giorgia Cappetti, Giacomo Colombo, Erik Falchetti, Chiara Ferretti, Max Levite, Stella Regno — portano visioni analogiche o generate da algoritmi, spingendo il linguaggio fotografico oltre i suoi confini storici, verso una zona ibrida dove l’umano e il non-umano dialogano, si contaminano, si interrogano.

La fotografia, in questo contesto, non è più soltanto traccia luminosa del reale, ma dispositivo per immaginare possibilità. Alcuni artisti lavorano con la tensione dell’immagine generata con IA generative o in camera oscura, sollevando interrogativi su cosa oggi definisca l’autenticità di uno sguardo. Altri riflettono sul ruolo della macchina e dell’errore algoritmico come forma di rivelazione involontaria. Altri ancora sondano la dimensione della memoria attraverso salti nello spaziotempo, prelevando immagini presenti in fotografie analogiche, per sostare a lungo nella matericità delle figure rimaste fissate nelle stampe. La mostra si costruisce intorno a una serie di domande.

Quale tipo di attesa colma di speranza nel futuro, in queste pratiche, emerge come spiraglio di senso in uno spazio in cui la visione è parziale e alcune volte anche distorta? Come possono le immagini – e in particolare quelle nate o modificate con l’intelligenza artificiale – aprire varchi nel presente? Che relazioni si innescano tra la soggettività postumana e il rapporto tra memoria collettiva e rigenerazione algoritmica?

In tutti i casi, ciò che viene messo in scena non è una fiducia ingenua nella tecnologia, ma un uso poetico e critico del suo potenziale generativo.

L’ambiguità tra ciò che è reale e ciò che è sintetico non viene sciolta, ma mostrata come zona di possibilità. Guardare diventa un gesto di responsabilità. È lo sguardo umano a completare, a volte a decifrare, altre a smarrire il senso delle immagini. Questo smarrimento, tuttavia, non è perdita. È un viatico per un’immaginazione che non sia più solo visiva, ma anche etica.

Generativa è una mostra sulle potenzialità dell’immaginazione in tempi in cui la realtà è sempre più mediata, sorvegliata, ricreata. È un invito a pensare la presenza di una forma di speranza non come attesa passiva, ma come atto generativo, in cui l’intelligenza — umana e artificiale — è chiamata a ricostruire, insieme, un immaginario condiviso.

Opere in mostra

CORPUS™ (2025) di Andrej Benetollo è un’indagine tagliente sull’era ambigua del corpo artificiale. L’artista si inserisce nel flusso della tecnologia generativa per esporre la sua logica intrinseca, usando gli stessi strumenti che vuole mettere in discussione. La sua scelta di impiegare Sora, Veo e Vidnoz AI è un atto performativo che riduce il ruolo dell’autore a quello di un “assemblatore”, un testimone che assiste alla nascita di un’entità artificiale che parla di sé. Il risultato è un video di due minuti che si presenta come uno spot per una fittizia azienda, CORPUS™, specializzata in corpi artificiali. Questa “pubblicità” denuncia la natura del prodotto. Il corpo femminile generato dall’IA è una presenza assoggettata, una proiezione delle perversioni e dei desideri sia dell’utente sia di chi ha creato il processo di generazione. Il testo, scritto da ChatGPT e veicolato da un voice-over, è la voce della macchina stessa che, con fredda oggettività, svela le sue potenzialità e, implicitamente, le sue ambiguità. Benetollo, in un gesto di autodenuncia, si limita a montare i frame, a dare forma a una narrativa che non è sua, ma che è stata creata e calibrata dall’IA stessa. L’opera si inserisce così in un meccanismo di aspettativa che caratterizza il tempo attuale. Il corpo artificiale diventa un dispositivo di gratificazione, un’immagine creata per soddisfare un bisogno di attenzione e riconoscimento. In un mondo in cui molti utenti cercano nei chatbot uno psicologo personale, il video riflette la dipendenza da risposte immediate e misurabili. L’attesa è performativa. Ogni frame, ogni posa del corpo artificiale è un investimento in un capitale di visibilità. CORPUS™ è un’opera che, con lucida ironia, ci mostra come l’immagine generata dall’IA sia un’esca, una promessa che alimenta un circolo vizioso in cui il desiderio di connessione si trasforma in una dinamica di potere e di rappresentazione.

L’opera How Can I Hide? (2024) di Beatrice Burlone rappresenta una sfida radicale al concetto stesso di identità nell’epoca della sua iper-esposizione. In un mondo che ci costringe a definirci attraverso profili e immagini digitali, l’artista impiega gli strumenti deputati alla definizione – la fotografia, l’intelligenza artificiale, la fotogrammetria – per eludere la sua presunta identità.

La ricerca visiva si dispiega come un paradosso concettuale. Viene utilizzata la fotografia per fissare un’immagine e contemporaneamente per negarne la stabilità. Il corpo, anziché essere il punto di partenza per una rappresentazione univoca, diventa un campo di indagine dove l’artista sperimenta la dissoluzione dei contorni. Dalla creazione di un doppio digitale attraverso un avatar all’analisi geometrica del volto, fino al gesto di nascondersi dall’obiettivo della fotocamera, ogni atto è un tentativo di sfuggire alla definizione e di lasciare intendere che l’identità non è un dato, ma un processo inafferrabile e indefinito.

Questo gesto di sottrazione va oltre un atto di nichilismo ed è da intendere come un tentativo di prendere posizione. In un periodo che spinge verso una visibilità totale, l’artista suggerisce l’esistenza di un’intimità autentica, uno spazio dove non si è costretti a scegliere tra il rivelare tutto o il nascondersi dietro maschere. L’identità è così intesa come un confine da tracciare verso altre possibilità di interpretazione, un luogo abitabile, che si può reinventare continuamente. La fotografia, la tecnologia e la natura diventano complici in questa ricerca sempre spostata nello scorrere del tempo biologico, dentro la possibilità di esistere al di fuori dei contorni imposti dall’immagine. L’io e la sua rappresentazione, anziché essere in conflitto, diventano parte di una narrazione aperta e mutevole.

Il progetto Acqua e zucchero (ricordo con pochi attributi) di Stella Regno, un salto spaziotemporale in una dimensione compresa tra il 2005 e il 2025, è al contempo un viaggio à rebours e una meditazione stratificata sulla memoria e sulla sua ineludibile degradazione. Regno si confronta con l’impossibilità di replicare un ricordo con la stessa purezza e intensità del momento in cui ha vissuto un determinato momento, riaffiorato grazie al ritrovamento di una fotografia dell’infanzia.

L’opera prende avvio da un gesto fondativo legato alla prima fotografia scattata dall’artista, all’età di dieci anni, durante un pranzo di famiglia. Quell’immagine, catturata con l’innocenza di un occhio infantile è un punto di partenza per una serie di rielaborazioni. Regno, attraverso un processo analogico che si oppone alla logica della riproduzione digitale, nega l’ottimizzazione del ricordo. L’immagine viene ingrandita, ritagliata, stampata in negativo su carta per fotocopiatrice e lucido, e infine esposta su carta fotosensibile con la luce di una semplice lampada da scrivania. Ogni passaggio di questo rituale, apparentemente votato alla perdita, è in realtà un atto di controllo. L’autrice cerca di fissare la flebilità del passato, di monitorare la sua dissoluzione. Il risultato è una serie di fotografie evanescenti, in cui i dettagli si perdono, la grana aumenta e le forme si riducono a silhouette spettrali. Le persone, i fiori, gli oggetti diventano tracce, fantasmi, che sono stati privati della loro tangibilità. Il processo di degradazione, in questo contesto è allo stesso tempo un fallimento e un’affermazione. L’artista accetta che un ricordo non possa essere mantenuto in uno stato di perfetta nitidezza e, anzi, celebra la sua naturale e progressiva alterazione.

L’approccio analogico ribalta l’idea moderna della memoria come un file digitale da conservare e ottimizzare. In un tempo storico ossessionato dall’archiviazione perfetta, l’artista lascia intendere che i ricordi non sono dati immutabili, ma entità vive che convivono con la loro possibilità di essere dimenticate. La manipolazione dell’immagine originale è un gesto vincolato alla speranza che un ricordo, anche se parzialmente sbiadito, non possa mai essere del tutto cancellato. È possibile intervenire sul nostro passato con la consapevolezza che qualcosa si perderà sempre. Ma in questa perdita si può acquisire una nuova e più profonda comprensione di ciò che rimane.

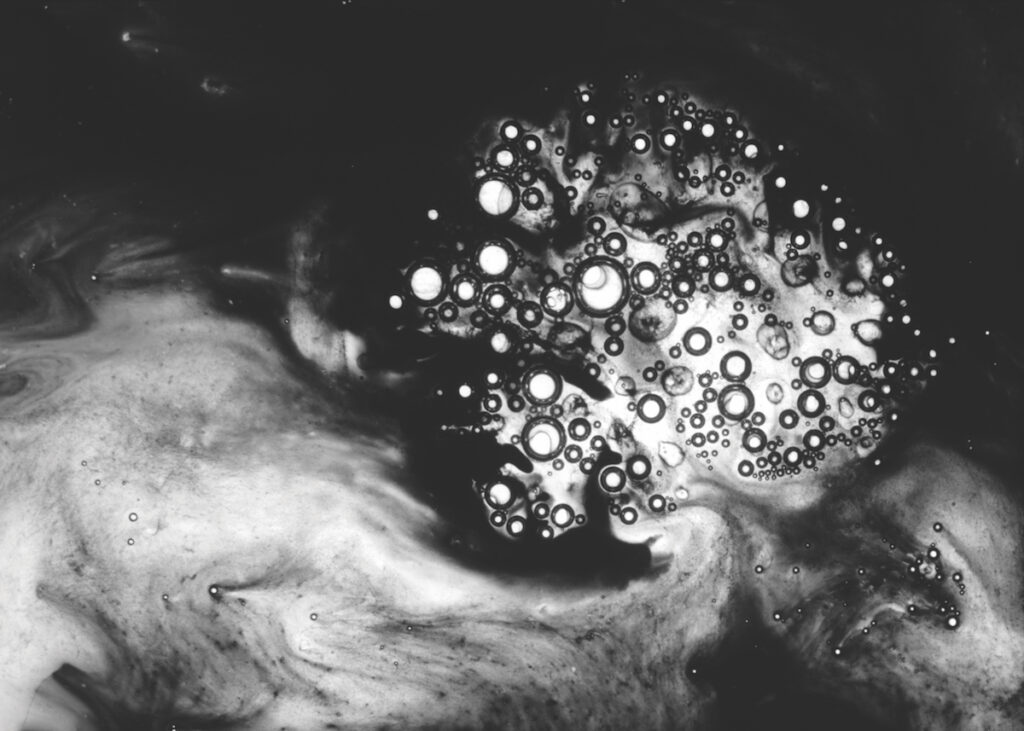

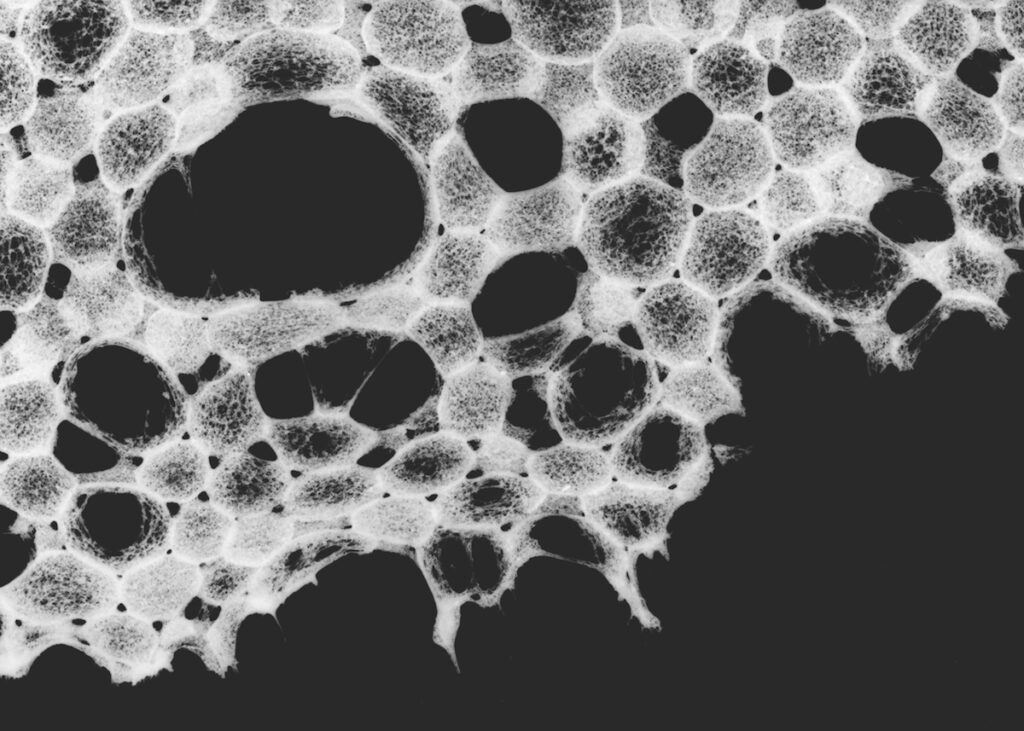

La ricerca di Erik Falchetti si oppone radicalmente alla dematerializzazione dell’immagine nell’era digitale. La sua è una riappropriazione e non una scelta nostalgica per il mezzo analogico, una deliberata ricerca di una dimensione del reale che egli ritiene più ricca, conoscitiva ed espressiva.

L’artista crea matrici temporanee e fugaci, a volte con materiali durevoli come lastre in metallo, altre con elementi volatili come bolle d’aria. L’avvicinamento a queste forme elementari gli consente di osservare l’unità germinale della visione, al di là dell’oggetto nel suo insieme. L’immagine viene quindi impressa su carta fotosensibile, un supporto che, non richiedendo dispositivi elettronici, si presenta come un portatore fisico e materico di un messaggio.

L’atto di creazione si svolge in una camera oscura avvolta dalla luce rossa e pervasa dall’odore delle soluzioni chimiche, in un luogo dove i confini dello spazio si perdono in un’oscurità più grande, in una dimensione da cui sgorga una luce troppo forte per essere guardata direttamente. Falchetti, in questo spazio, si relaziona con un universo che ritiene primordiale, facendo apparire le immagini latenti di incarnazioni bestiali, come il Gufo e l’Orso della serie Foresta oscura (2024). Queste immagini sono realizzate con negativi fatti a mano, unici e irriproducibili, che fungono da metafora per la natura irripetibile dell’esperienza stessa. La serie Atlante (2023), invece, si nutre di ricordi, desideri e assenze, trasformati in architetture da sogno e da incubo, ispirate alle città invisibili di Italo Calvino. Anche in questo caso, l’artista utilizza il monotipo fotografico per ricreare visioni che dovrebbero dissolversi nella mente dei fruitori. L’opera di Falchetti è un’ode all’artigianalità fisica dell’immagine, un’esplorazione che nega l’efficienza della tecnologia digitale in favore di un processo lento e meditato.

Fruscio dipinto di paradiso (2025), di Giorgia Cappetti, si presenta come una sottile indagine sul rapporto con il passato e con il futuro in un’epoca di profonda precarietà. Con un gesto semplice ma carico di significato, l’artista sceglie di guardare il mondo attraverso un filtro inaspettato, nella semitrasparenza colorata di un palloncino. Le fotografie risultanti sono istantanee della realtà e visioni trasfigurate, intrise di una qualità onirica. La presenza del palloncino agisce come una sorta di diaframma tra l’occhio della macchina e il mondo, distorce i contorni e trasforma il quotidiano in una possibile memoria alterata.

Queste immagini esprimono un malessere collettivo generazionale, in un periodo segnato da instabilità sociale e incertezza. La loro natura confusa e sfocata evoca quel senso di nostalgia che, secondo l’artista, caratterizza il suo presente. La nostalgia, l’anemoia e l’adesione alla retrocultura non sono solo legati a un sentimento individuale, ma vengono individuati come un rifugio collettivo e specchio generazionale, un’illusione di stabilità per chi è nato nei primi anni del 2000, appartenente alla Generazione Z e ancorata a un passato idealizzato. L’opera di Cappetti si muove proprio in questa “frattura”, proponendosi di rompere il ciclo paralizzante di una nostalgia passiva.

Fruscio dipinto di paradiso è soprattutto un invito a riconoscere i meccanismi intrappolano nel passato, per poter guardare avanti. L’immaginazione, soffocata dalla ripetizione culturale e dalla precarietà, tenta di liberarsi dal peso di un passato idealizzato, nel tentativo di riattivare la forza generativa che permette di desiderare e costruire un futuro di possibilità.

Il progetto 8529 (Film d’archivio) di Max Levite si configura come un’acuta critica alla condizione del sé nel tempo del tecnolibertarismo, in cui la promessa di libertà individuale e connessione interminabile è veicolata da piattaforme come Instagram, nella diffusa sensazione di essere insieme ad altri, ma frammentati. Ben lontano da una sterile condanna morale, il lavoro è un’indagine su come un’applicazione possa trasformarsi in una lente ideologica, che filtra e standardizza l’intera esperienza umana, dalla memoria al desiderio, dall’emozione alla relazione.

Attraverso il meticoloso montaggio di anni di stories tratte da un unico profilo Instagram, quello di una figura di nome Ginevra, Levite costruisce un archivio filmico che trascende il concetto di ritratto e diventa una metafora collettiva, un collage di immagini effimere che, una volta accostate, rivelano il meccanismo di una società che vive per la visibilità e la performance. Il progetto non offre risposte, ma apre una frattura, uno spazio critico che induce gli spettatori a dubitare, a rallentare e a immaginare usi alternativi del digitale, al di fuori della logica della produzione continua di sé. Riunendo e rallentando il flusso continuo delle stories effimere, Levite restituisce densità a ciò che era destinato a scomparire. Smonta un meccanismo e lo trasforma, per riappropriarsi di ciò che sembrava già perduto. Si oppone all’ideologia dell’accelerazione infinita e a ritrovare ritmi più umani. È un atto di resistenza poetica in attesa che, nel dubbio e nel rallentamento, cerca di ritrovare la forza di immaginare un futuro diverso. A complemento del lavoro visivo, un pamphlet funge da estensione teorica. Con una scrittura che oscilla tra analisi, confessione e poesia, il testo esplora il legame problematico tra il desiderio umano e il capitalismo digitale. L’opera di Levite riflette su come la speranza sia stata ridotta a una dinamica fragile, precaria, misurata in like, follower e visualizzazioni. È una speranza condizionata, effimera, che ci lascia con la sensazione di essere esposti eppure invisibili.

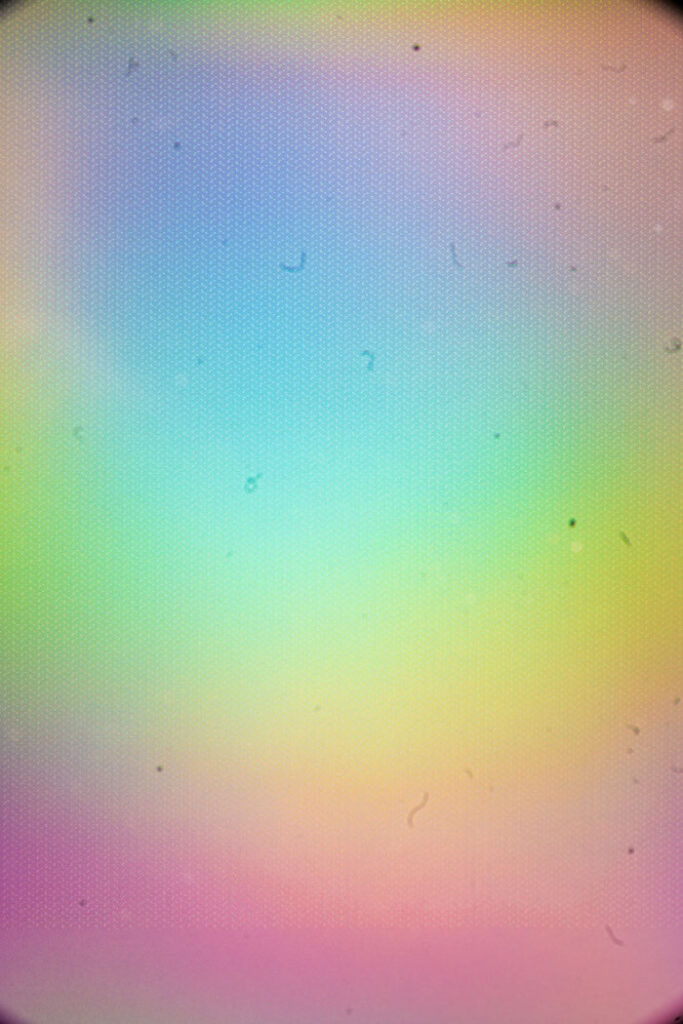

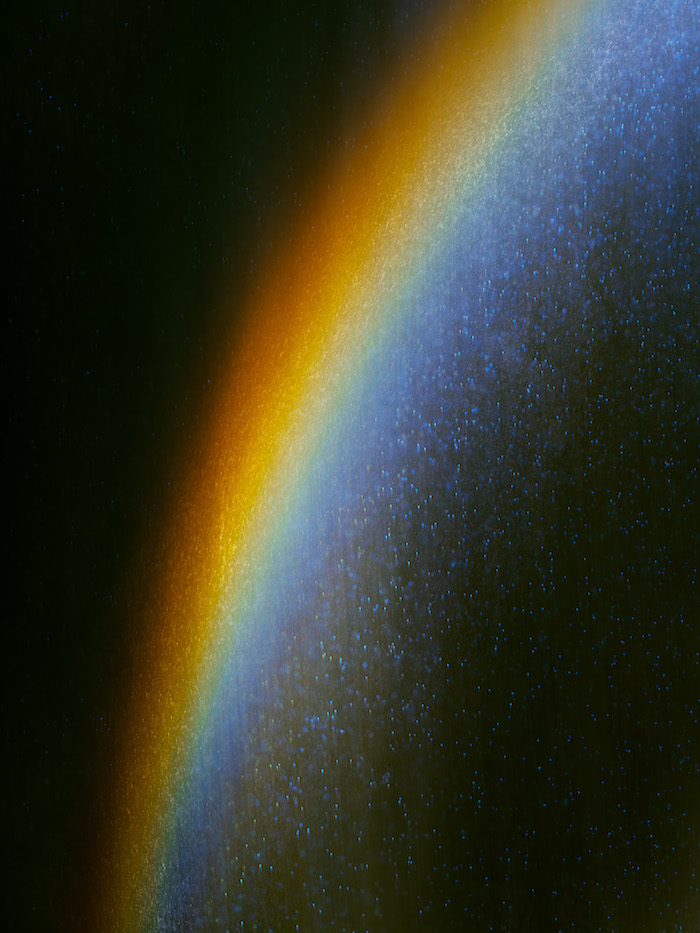

Attraverso Engineering HOPE (2025), Giacomo Colombo si confronta con la costruzione e la strumentalizzazione di un concetto che, nella sua essenza, dovrebbe rimanere intangibile e solo evocato per assenza. Partendo dal simbolo archetipico dell’arcobaleno, da sempre icona di un nuovo inizio dopo la tempesta, l’artista ne analizza il significato culturale, che si è trasformato da fenomeno naturale a veicolo di un’ideologia. In questa accezione, è sempre il rovescio di una mancanza, un desiderio fragile e manipolabile, che rende vulnerabile sia l’individuo sia la società.

Colombo osserva come, in una società che si regge sulla fiducia nel futuro e sul consumo costante, la speranza divenga merce. In questo scenario, essa non è più un’emozione autentica, ma un dispositivo visivo di rassicurazione collettiva, come l’arcobaleno che durante la pandemia è stato diffusamente utilizzato come strumento di propaganda.

L’installazione ricrea un arcobaleno artificiale in un ambiente controllato. L’opera associa il fenomeno luminoso artificiale a tre fotografie che ritraggono i colori presenti in un sensore digitale. L’associazione tra il colore e la tecnologia mette in luce come il fenomeno naturale venga scomposto, ricodificato e trasformato per essere adattato all’era della comunicazione pervasiva. Il lavoro di Colombo, con la sua precisione formale e il suo rigore concettuale, indaga la natura della speranza nell’epoca contemporanea: un concetto che, svuotato della sua essenza, rischia di diventare un semplice prodotto, ingegnerizzato per soddisfare un bisogno di rassicurazione in un mondo sempre più incerto.

In Chrono Virtualis (2023), Chiara Ferretti si confronta con l’impalpabile e sempre più elusiva percezione del tempo nella nostra era digitale. L’opera si articola come un dialogo visivo tra la linearità inesorabile del tempo reale e la sua natura manipolabile e distorta all’interno del mondo dei videogiochi. Ferretti mette a confronto, attraverso una serie di screenshot di paesaggi virtuali e di scorci del mondo reale, due esperienze temporali opposte, una soggetta all’ineluttabilità dei secondi che scorrono, l’altra plasmabile dalla volontà umana e dalle logiche del sistema.

Il videogioco, in questo contesto, diventa un’allegoria calzante della nostra illusione di controllo. Ogni giocatrice/giocatore, muovendosi in scenari in cui il tempo può essere accelerato o sospeso, fonde il suo tempo reale con quello virtuale e sperimenta una sensazione di libertà e padronanza, che spesso manca nella vita quotidiana. Questa esperienza, però, genera uno stato di spaesamento, un territorio in cui il confine tra ciò che è autentico e ciò che è simulato si dissolve, producendo un senso di perdita dell’orientamento.

L’opera è scandita dal suono costante di un metronomo, che batte a 60 BPM, una presenza sonora che simboleggia il tempo cronologico e universale. Questa scelta formale accentua il contrasto tra la fluidità del tempo simulato e l’implacabile regolarità del tempo reale. L’artista ci suggerisce che, in questa condizione di profondo disorientamento, la speranza non è solo la proiezione di un futuro desiderabile, ma anche il tentativo di ritrovare un tempo che sembra essersi dissolto. È un atto di orientamento fragile e incerto, la ricerca di un punto fermo in un orizzonte in cui memoria, presente e immaginario si intrecciano senza più confini.

Generativa

A cura di Sara Benaglia, Corrado Benigni e Mauro Zanchi

Con opere di Andrej Benetollo, Beatrice Burlone, Giorgia Cappetti, Giacomo Colombo, Erik Falchetti, Chiara Ferretti, Max Levite, Stella Regno

Spazio BACO, Domus Magna della Misericordia Maggiore, Bergamo Alta, dal 19 settembre al 5 ottobre 2025

Cover: Baco . Generativa – Max Levite – Giacomo Colombo