Lo scorso 18 ottobre a Bologna è stata inaugurata la sesta edizione di Foto/Industria, biennale di fotografia dell’industria e del lavoro. La rassegna (fino al 26 novembre), che prende il titolo di GAME, si propone di indagare in che modo il medium fotografico può essere utilizzato per raccontare l’industria del gioco in tutte le sue declinazioni. Il direttore artistico Francesco Zanot ha articolato questa riflessione in un totale di dodici mostre (undici personali e una collettiva) allestite in una serie di spazi culturali del centro storico e presso il MAST. Grazie allo sguardo dei fotografi e delle fotografe, le pratiche del gioco e i rispettivi settori produttivi rivelano interrelazioni profonde con tanti aspetti del nostro vivere, manifestando di riflesso peculiarità e criticità della società contemporanea; alle radici di questo punto di vista sono le teorie espresse in Homo Ludens, il saggio scritto nel 1938 dallo storico Johan Huizinga, secondo cui il gioco è un rituale laico che è condizione necessaria per la nascita e lo sviluppo della cultura. Sul piano dell’allestimento, si è optato per la progettazione ad hoc di una serie di apparati espositivi in grado di instaurare nuove relazioni tra le fotografie e gli spazi fortemente connotati che le ospitano, prendendo ispirazione dalla mostra Moves: Playing Chess and Cards with the Museum, curata nel 1987 da Hubert Damisch presso il museo Bojimans Van Beuningen a Rotterdam ed entrata immediatamente negli annali della storia della curatela. In quella circostanza, una selezione di capolavori della collezione del museo, dalla Torre di Babele di Bruegel ad opere di avanguardia di Mondrian e Kandinskij, era stata disposta sui riquadri di una scacchiera, imbastendo una coreografia di corrispondenze di senso che il visitatore era invitato a decifrare attraverso un’ideale partita a scacchi con il museo. “Grazie a questo semplice accorgimento – ha osservato Zanot durante la conferenza stampa – il museo si trasformava da classico luogo di consacrazione dell’arte, in cui le opere erano contemplate, a luogo di confronto. I visitatori erano investiti di un ruolo attivo e il museo diveniva un playground, senza però diminuire la sua autorevolezza. Con Foto/Industria 2023 abbiamo voluto fare qualcosa di simile, portando i visitatori sullo stesso piano delle opere e dentro le opere. Il gioco conduce spesso chi lo pratica ad abbandonarsi, a lasciarsi andare, a immergersi in una realtà alternativa, a costruire uno spazio libero e laicamente sacro, come diceva Huizinga”. In accordo con questo spirito, accompagna la mostra un catalogo che include un testo critico del curatore e una panoramica delle foto esposte, accostate in un saggio visivo che vuole suggerire nuovi nessi formali e semantici tra lavori apparentemente molto diversi, lasciati all’interpretazione del fruitore.

Una volta riconosciuta la sua natura di fenomeno stratificato, il mondo del gioco nei suoi esiti più vari può essere destrutturato in base a quattro chiavi di lettura che riflettono sulla sua natura di dispositivo, secondo un approccio analitico che deve un tributo alla categorizzazione del ludus in funzione dei suoi possibili principii fondamentali, operata dal sociologo Roger Caillois in I giochi e gli uomini (1958). È immediato pensare innanzitutto al gioco come un dispositivo tecnologico, una macchina o un manufatto che deve la sua conformazione o struttura concettuale ad un corpus di regole, “leggi” integrative o alternative a quelle del mondo reale, a partire dalle quali i giocatori imbastiscono una sfida o una partita. Reach Capacity di Ericka Beckman (Stati Uniti, 1951), presso lo Spazio Carbonesi, è una videoinstallazione prodotta con mezzi analogici che riflette polemicamente sul tema del mercato immobiliare newyorkese trasformando Lower Manhattan in un tabellone di Monopoly, su cui uomini d’affari e speculatori innalzano parallelepipedi colorati senza alcun riguardo per le necessità delle persone comuni. Improvvisamente lo schermo ruota sul proprio asse, segnando un netto cambiamento: vengono adottate nuove regole, secondo il modello del gioco da tavolo che fu l’antenato di Monopoly, ovvero The Landlord’s Game, un gioco didattico di inizio Novecento che educava i fruitori alle teorie dell’economista Henry George, consentendo l’apertura di casse comuni in chiave anticapitalista. In Ghost Karaoke di Raed Yassin (Libano, 1979), ospitata da Alchemilla, una serie di lavori ruota attorno al tema della memoria familiare dell’artista, indagata mediante un processo di scavo tra le macerie emotive di vite segnate dalla guerra civile in Libano. Proprio a causa del conflitto la famiglia ha perduto tutti i suoi album di fotografie, ritrovandosi costretta a conservare come tesori mentali i ricordi del proprio passato felice. Yassin rende nuovamente tangibili queste reminiscenze altrimenti sull’orlo dell’oblio adottando supporti memoriali estranei: in The absent album (2010-2015) dissemina sulle pareti di una stanza un puzzle scomposto di cento fotogrammi tratti da film egiziani, particolarmente popolari nel suo paese di origine, selezionati in modo che richiamino situazioni realmente vissute dall’artista e dai suoi familiari. Lo stesso tema torna ad essere indagato anche in The Company of Silver Specters (2021-in corso), una distesa di fotografie provenienti da famiglie sconosciute che l’artista ha acquisito e ricoperto di veli di colore che, offuscando i lineamenti e quindi cancellando vite ormai anonime, tentano di rievocare il proprio patrimonio di immagini perdute. Nel lavoro che dà il titolo alla mostra e che ne rappresenta il fulcro (2015), centrale è la pratica del karaoke in quanto strumento ludico di rievocazione di memorie passate attraverso la riesumazione di brani canori desueti; il cortometraggio di Yassin, composto di filmati amatoriali che mostrano un giovanissimo cantante divenuto una star del mondo arabo, rispecchia anche un trauma della vita passata dell’artista, che da bambino accompagnava come corista la madre cantante nei suoi tour, almeno fino al giorno in cui gli capitò di stonare, subendo il dileggio del pubblico. Il trauma fu così forte da portarlo a interrompere per molti anni i rapporti con la madre. Attraverso il microfono e la videocamera, un “gioco per adulti” apparentemente naif acquisisce pertanto un ruolo catartico. Al Museo Civico Archeologico è esposta la serie Flippers (1977) di Olivo Barbieri (Carpi, 1954), un’indagine sistematica dell’interno di un deposito abbandonato di flipper rinvenuto casualmente dal fotografo. Soggetti privilegiati dell’obiettivo di Barbieri sono i fondali in legno e vetro degli apparecchi, decorati con mosaici gremiti di icone e simboli dell’immaginario pop, dalla musica rock ai supereroi. Tali composizioni, inquadrate da una distanza ravvicinata, si astraggono dal contesto ambientale e dal dato materiale dell’oggetto; anche le fratture e le abrasioni dovute all’incuria vengono interpretate visivamente come elementi bidimensionali del patchwork di immagini; come nei décollage di Mimmo Rotella, i profili netti e tersi dei personaggi si frantumano in voragini e nuove configurazioni segniche, prodotte all’unisono dal caso e dal fotografo, sostituendosi (o sovrapponendosi) al campionario infinito di immagini preesistenti.

Altre mostre riflettono sul gioco come dispositivo spaziale, in stretta correlazione col contesto ambientale, fino alla scala architettonica e urbanistica. Fino, cioè, all’ipersaturazione di stimoli della capitale mondiale del gioco, Las Vegas, indagata fin nei suoi recessi più oscuri da una serie ventennale di Daniel Faust (Stati Uniti, 1956), un nutrito corpus di scatti documentaristici che assembla su grandi formati verticali campionari monotematici. Faust costruisce un report visivo sulle peculiarità e sulle contraddizioni di una città nata e sviluppatasi in funzione delle dinamiche del gioco e del divertimento, che ne inventaria lo sviluppo dal 1987 al 2008, dalle insegne al neon degli hotel, all’interno dei casinò, alle wedding chapels, agli spettacoli circensi. La mostra Las Vegas, ospitata nella sala adiacente a quella di Barbieri presso il Museo Civico Archeologico, è un mosaico di mosaici di immagini che dialoga con le distese frammentate di scritte ed illustrazioni a colori saturi che caratterizzano il lavoro del fotografo italiano. Se le foto dei flipper di Barbieri sono anche una riflessione metadiscorsiva sul ruolo del medium fotografico nella società delle immagini, per riassumere in una formula il lavoro di Faust si può adottare una frase di Jean Baudrillard, citata nel testo di sala a firma di Sean O’Toole: “Contiguità frattale, l’assenza di qualsiasi dialettica: nessuna ‘visione del mondo’, nessuno sguardo – solo la rifrazione del mondo, del mondo nei suoi dettagli, ciascuno sullo stesso piano degli altri”. Tanto gremita e pulsante di luci è la vita notturna di Las Vegas, tanto sono desolati e inquieti i parchi giochi, le giostre e i luna park tra l’Europa e l’America della serie Playgrounds di Linda Fregni Nagler (Svezia, 1976; vive e lavora a Milano) esposta presso Palazzo Boncompagni. I luoghi deputati all’intrattenimento dei bambini sono indagati una volta calato il sole, mostrandone il lato più recondito e perturbante, in una stasi surreale che spegne i colori e la vita, risalendo nel tempo alle origini del medium fotografico: scattando in pressoché totale assenza di luce, Fregni Nagler deve optare per lunghissime esposizioni, proprio come ai tempi dei primi esperimenti di Louis Daguerre (vedute di città altrettanto desolate e oniriche, dato che non era ancora possibile fissare il dinamismo della folla). Proprio a causa del buio la fotografa ha controllo limitato sulla composizione al momento dello scatto e l’immagine affiora in fase di sviluppo quasi come la ripresa di una telecamera di sicurezza, o come un sogno inquietante scaturito dall’inconscio. Ritorna ad essere crepitante di un’umanità ondivaga e sguaiata, spaccata dai divari sociali, la serie di fotografie d’epoca di Heinrich Zille (Germania, 1858-1929) esposta presso Casa Saraceni nella mostra Berlin Funfair. Gli scatti, in prestito dalla Berlinische Galerie, risalgono all’inizio del Novecento e consistono in un reportage condotto tra i tendoni di una fiera periodica di Berlino; un documento che restituisce ambivalentemente la meraviglia e lo squallore di un micromondo di povertà, di teatranti esausti e di fenomeni da baraccone spietatamente gettati in pasto allo sguardo del pubblico. In un’epoca in cui la fotografia era dominata dalla ritrattistica e da anodine vedute urbane, Zille si presenta nell’inedito ruolo di osservatore partecipante, che rinuncia volontariamente alla precisione artefatta delle composizioni a favore dell’autenticità più schietta dell’immagine. Dimenticati nei cassetti della sua casa, gli scatti sono stati riscoperti solo decenni dopo la sua morte, per poi divenire punti di riferimento per fotografi come Jeff Wall e Michael Schmidt; quest’ultimo negli anni Ottanta è stato incaricato di produrne alcuni ingrandimenti, anch’essi esposti in mostra.

Un terzo approccio teorico al gioco lo interpreta come un dispositivo sociale, in quanto strumento attivo di instaurazione di sistemi di simboli condivisi con altri individui o di costruzione e rafforzamento di rapporti interpersonali. La salle de classe di Hicham Benohoud (Marocco, 1968), esposta nella Biblioteca d’arte e di storia ricavata nella ex-chiesa di San Giorgio in Poggiale, include per intero il progetto fotografico omonimo composto tra 1994 e 2000, periodo nel quale Benohoud ha lavorato come insegnante d’arte in una scuola di Marrakech. I soggetti sono i suoi giovani studenti, invitati a creare props improvvisati funzionali ad autorappresentarsi ed interagire reciprocamente. Mediante tende e coperte, tubi di carta usati come protesi per estendere braccia e gambe, maschere e armature dal valore quasi totemico, i ragazzi si appropriano di un’isola di libertà nel contesto rigidamente normato dell’istituzione scolastica, la cui oppressione continua ad essere allusa mediante la metafora visiva di corpi costretti da reti e nastro adesivo, oppure con una piramide di banchi che parla di gerarchie imposte. Carlo e Luciana di Erik Kessels (Paesi Bassi, 1966) rappresenta invece la riesumazione di un’auto-indagine amatoriale e prolungata di una coppia di Vignola. Nei primi tempi dopo il matrimonio e poi di nuovo decenni dopo una volta raggiunta la pensione, marito e moglie presero l’abitudine di fotografarsi a vicenda di fronte agli stessi sfondi e con la stessa posa nelle varie località che visitavano nei loro viaggi intorno al mondo, da Parigi, ad Atene, a Pechino. Kessels, specializzato nella cosiddetta found photography (una pratica fondata sul riciclo e la risemantizzazione di fotografie già esistenti), scoprì la lunga serie di doppie fotografie grazie ad un amico della coppia e decise di pubblicarla nella sua collana di libri fotografici In Almost Every Picture. Gli ambienti del piano terra e la corte interna di Palazzo Magnani sono occupati da ingrandimenti delle immagini accoppiati su strutture che ricordano album aperti; in un angolo è presente anche una catasta totalmente bianca, a rappresentare, come le pagine vuote che occupano la parte centrale del libro di Kessels, i decenni di astensione da questo gioco di ruoli che, in tutta la sua leggerezza, è anche una riflessione concettuale sul ruolo della fotografia nelle nostre vite. Seeing me, seeing you, seeing us di Danielle Udogaranya (Regno Unito, 1991) a Palazzo Paltroni presenta i risultati di una pratica artistica che coniuga l’attivismo e la modellazione 3D, incentrata sull’estensione della rappresentatività all’interno del videogioco simulatore di vita quotidiana e di relazioni sociali The Sims. Udogaranya riscontrava limitazioni negli strumenti a disposizione degli utenti per tratteggiare e definire il proprio avatar all’interno del gioco, a causa delle perduranti disparità di attenzione da parte degli sviluppatori a sfavore delle minoranze e delle categorie sociali svantaggiate; di conseguenza, solo una porzione limitata degli utenti poteva dirsi davvero rappresentata all’interno del gioco. Pertanto, l’artista si è posta al servizio della community per modellare nuovi asset. In mostra è esposta una lunga serie di “ritratti” digitali di avatar che fanno uso di queste nuove possibilità e che rappresentano un inno all’emancipazione.

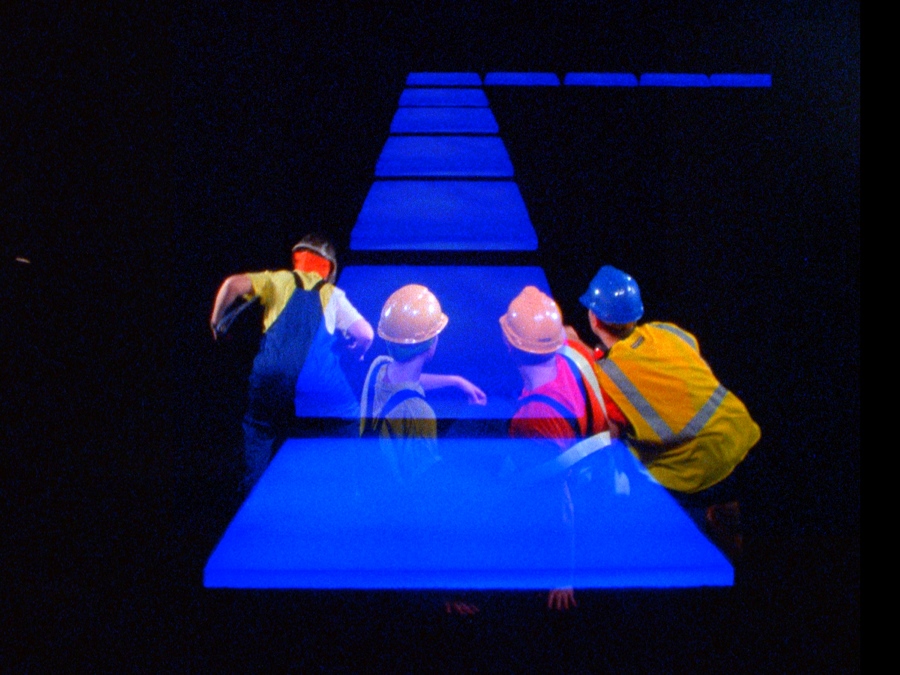

Un ultimo blocco di mostre interpreta il gioco come un dispositivo per l’invenzione di nuove realtà, integrative o alternative rispetto al mondo tangibile. Nella pratica di Andreas Gursky (Germania, 1955), protagonista di una personale al MAST dal titolo Visual Spaces of Today (ne abbiamo parlato qui), il grande formato esalta immagini costruite, corrette o armonizzate in postproduzione, in un gioco demiurgico di creazione di rapporti armonici, simmetrie e contrasti. Nella Sala delle Ciminiere del MAMbo Cécile B. Evans (Stati Uniti/Belgio, 1983) presenta in anteprima assoluta una nuova opera video dal titolo Reality or Not, che riflette sulle magmatiche percolazioni tra diversi gradi di realtà che intridono ogni aspetto della società contemporanea, sempre più tendente all’evasione verso onirici mondi digitali, non ultimi quelli dei videogiochi (molti personaggi e ambienti del film sono generati attraverso motori grafici impiegati dall’industria videoludica). Il film narra la storia di un gruppo di studentesse di liceo alla periferia di Parigi, a cui viene chiesto di partecipare ad un esperimento nella forma di un reality show televisivo, che consente a ciascuna di loro di modificare a proprio piacimento la realtà che la circonda, con un unico vincolo: dover trovare un compromesso tra le rispettive realtà potenziali. Il modello di riferimento a cui ispirarsi è la celebre esperienza libertaria di autogoverno della Comune di Parigi, durata per poche settimane nella primavera del 1871. Foto/Industria 2023 si conclude con la collettiva Automated Photography, allestita all’interno dell’ex-chiesa di San Mattia. La mostra prende le mosse da un progetto di ricerca del Master di Fotografia dell’ECAL/University of Art and Design Lausanne. L’innesco della riflessione coincide con l’osservazione che nella società contemporanea le immagini sono in larga prevalenza prodotte da altre macchine in modo automatico, senza alcun intervento umano; è il caso delle registrazioni effettuate da satelliti, droni e camere di sorveglianza, o delle immagini fotorealistiche prodotte dall’intelligenza artificiale e dalla computer grafica. Altro tema è l’automazione dell’elaborazione e della distribuzione delle immagini tramite machine learning e user targeting. I curatori Milo Keller e Marco De Mutiis hanno restituito così il senso del lavoro svolto: “lo scopo della mostra è aprire le scatole nere di questi sistemi che ci circondano e capirne i meccanismi e i pregiudizi in modo ludico. Ci si può chiedere quale sia il ruolo del fotografo nel rapporto di confronto, scontro e collaborazione tra macchina e umano: per noi il fotografo del futuro non è un utilizzatore passivo di questi sistemi, ma piuttosto un attore attivo e un ‘giocatore’ che gioca contro il gioco”.