Un libro, per l’esattezza l’edizione originale di Les Sculptures de Picasso (Editions du Chêne, Parigi 1948) – illustrata con 216 fotografie di Brassaï, che incontra Picasso per la prima volta nel 1932 con l’incarico di fotografare tutte le sculture dal 1899 al 1948 per un album preparato da Tériade, con la collaborazione di Albert Skira – è inchiodato al muro attraverso uno spesso chiodo in bronzo. Ciò che subito attira l’attenzione è quella particolare prospettiva che il gesto iconoclasta di Elisabetta Benassi genera; osserviamo frontalmente la copertina, ma non possiamo fare a meno di concentrarci, guardandolo di sguincio, su quello spesso chiodo conficcato nel muro.

La mano di Dio (2024), questo il titolo dell’opera, è una dextera Domini fuori tempo massimo che sembra fare da contraltare a un’altra opera, Autoritratto al lavoro (2025 e 2021) in cui Benassi presenta due motozappe d’epoca, di un rosso fiammante, prodotte dalle Officine Meccaniche Benassi. Le tre opere, La mano di Dio e Autoritratto al lavoro, partono da un oggetto per desacralizzare, da un lato, la visione modernista del ready-made, dall’altro, forse, una più ampia e conservatrice visione causale della storia. Attorno a questo perno ruota, in modo strabico e discontinuo, tutto il display di Autoritratto a lavoro (la mostra in corso fino al 26 agosto). All’interno di questo asse, e con un moto ondivago, né cronologico né tematico, si sviluppa la prima grande mostra antologica dedicata a Elisabetta Benassi da un’istituzione attiva nella città in cui l’artista vive e lavora.

Nel corso del Ventesimo secolo, le mostre sono diventate il medium per la diffusione della maggior parte dell’arte; esse sono il luogo di scambio nell’economia politica dell’arte, nella costruzione di senso, talvolta decostruito. Le mostre amministrano il significato culturale dell’arte. Benassi propone in maniera coerente un’articolata riflessione sul concetto stesso di retrospettiva, e per farlo costruisce un display chiamato a esercitare un ruolo fondamentale nell’organizzazione dello spazio intorno a un grande intervento installativo, in cui le opere – video, fotografie, installazioni, suoni – sono elementi di una partitura più ampia. Un sistema di architetture in gesso, progettate da Ilaria Benassi, scandisce lo spazio senza dare un’indicazione di percorso ben precisa; attraverso questo sistema, siamo come autorizzati a compiere uno spostamento di fruizione, a concepirci come flâneurs ondivaghi che cercano di afferrare elementi quasi sempre parziali e mai completamente circoscrivibili, quasi sfuggenti.

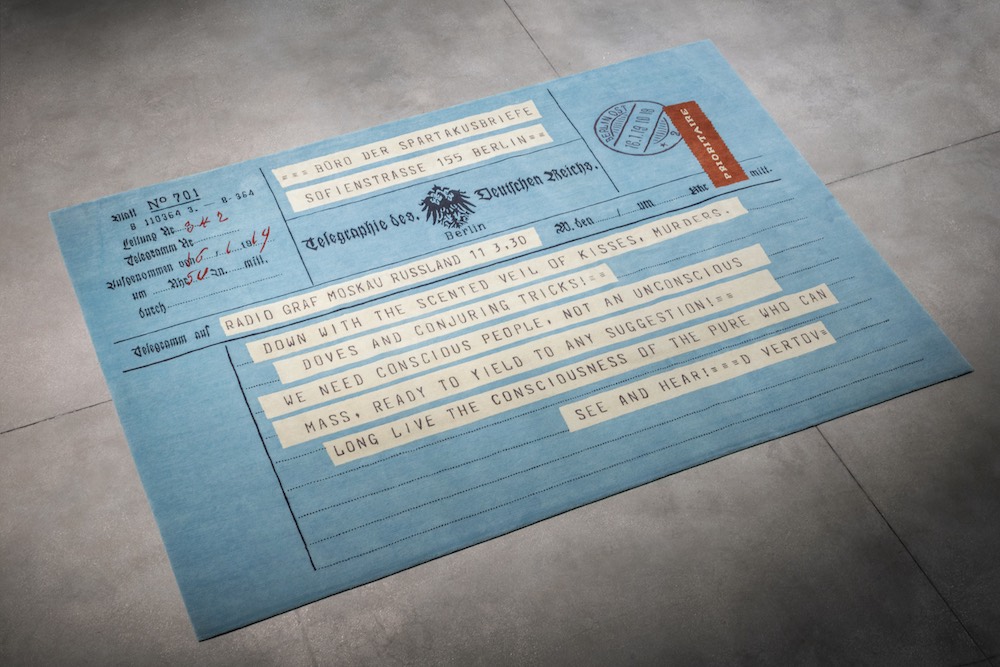

Il progetto espositivo presenta oltre venti anni di produzione, giustapponendo lavori storici dei primi anni 2000 a opere recenti e nuove produzioni realizzate per l’occasione; tra i lavori in mostra, The Pure Who Can (2024), un tappeto in lana annodato a mano, che cita Dziga Vertov e il telegramma da questi inviato alla Redazione della Lettera Spartachista di Berlino, è chiamato a significare in maniera lampante il rapporto dell’artista con la storia e, più propriamente, con la storia dell’immagine: «Abbasso il velo profumato di baci, gli omicidi, le colombe e i giochi di prestigio! Abbiamo bisogno di persone consapevoli, non di una massa inconsapevole, pronta a cedere a qualsiasi suggestione! Viva la coscienza dei puri che possono vedere e sentire!».

Elisabetta Benassi si muove con grande libertà – la stessa che deriva dalla assoluta non riconoscibilità o, meglio, dal moto costante e continuo alla non ripetizione – tra diversi linguaggi; attraverso l’installazione, il video e la performance, Benassi abdica in favore dell’osservazione critica dell’eredità culturale e artistica della modernità. Nelle sue opere compaiono gli spettri di Angela Davis, del Gorilla Bushman, di Pier Paolo Pasolini, di Jean Luc Godard. Fantasmi e icone, questi protagonisti della storia recente sono associabili tutte e tutti, a vario titolo, a un evento che l’artista rilegge e analizza, archiviandolo attraverso una speciale modalità di riappropriare la storia facendole raccontare infinite narrazioni. Sullo sfondo dei suoi lavori appare sempre una domanda sulla condizione e l’identità attuali, sui loro rapporti col passato storico e una spinta a riconsiderarlo, guardandolo in controluce.

Proponendo una crasi tra spazio e tempo, attraverso l’alternarsi di vari elementi, Benassi materializza un sillabario fatto di storie rinnovate, personaggi che riaffiorano, materiali di un archivio in-archiviabile che emergono portando nuova luce su aspetti minimi o sommersi. In questo, l’oggetto è parte integrante di un ribaltamento di contenuti, è un totem che parla di un tempo e di una storia da riscrivere attraverso gli sguardi molteplici di chi se ne impadronirà.