La mostra collettiva Con lo zucchero in bocca, ospitata presso l’Istituto Svizzero di Roma e curata da Lucrezia Calabrò Visconti, si configura come un’indagine critica della relazione ambivalente tra dolcezza e dominio, desiderio e sfruttamento. Prendendo come punto di partenza la storia del sito espositivo – Villa Maraini, un tempo appartenente a Emilio Maraini, imprenditore attivo nell’industria dello zucchero da barbabietola – la mostra propone una riflessione stratificata sul modo in cui le estetiche della dolcezza vengano storicamente impiegate per mascherare e integrare dinamiche estrattive di natura coloniale, ecologica e simbolica. Come ricorda Donna Haraway, non ci si può tirare indietro di fronte al disordine (Haraway 2016), ma è necessario abitare la complessità. La mostra assume questa postura, scegliendo di non separare dolcezza e violenza, desiderio e dominio, ma di mostrarne l’ambivalenza a partire dall’intreccio di gradi di complessità molteplici.

Il titolo stesso, Con lo zucchero in bocca, funge da chiave di lettura per il progetto curatoriale, evocando non solo una sensazione corporea ma anche un’operazione concettuale: la dolcezza come veicolo retorico di narrazioni normalizzanti e neutralizzanti. In tal senso, lo zucchero non è soltanto merce o metafora, ma anche mezzo attraverso cui si costruiscono dispositivi di soft power, apparentemente innocui ma profondamente pervasivi.

Attraverso le opere di Gianfranco Baruchello, Binta Diaw, Gina Fischli, Pauline Julier, Oz Oderbolz, Sergio Rojas Chaves, Virginie Sistek e Milva Stutz, il percorso espositivo mette in discussione i paradigmi narrativi con cui il concetto di natura viene spesso rappresentato nella cultura visiva contemporanea. Le strategie adottate spaziano dal riferimento autobiografico all’invenzione di finzioni critiche, sovvertendo così l’immaginario idilliaco e riconciliatore tradizionalmente associato alla natura stessa.

A partire dal dolce (1979) è un film di circa 22 ore in cui Gianfranco Baruchello declina il concetto di “dolcezza” a partire da tematiche quali il corpo, i sistemi di potere, la morte, lo sfruttamento degli animali, le favole, la guerra. Filmate dalla camera di Alberto Grifi sono alcune figure di rilievo della cultura dell’epoca (tra gli altri, Pierre Klossowki, Felix Guattari, Denise Marie Roberte Morin-Sinclair), insieme a lavoratori e lavoratrici dell’industria dolciaria.

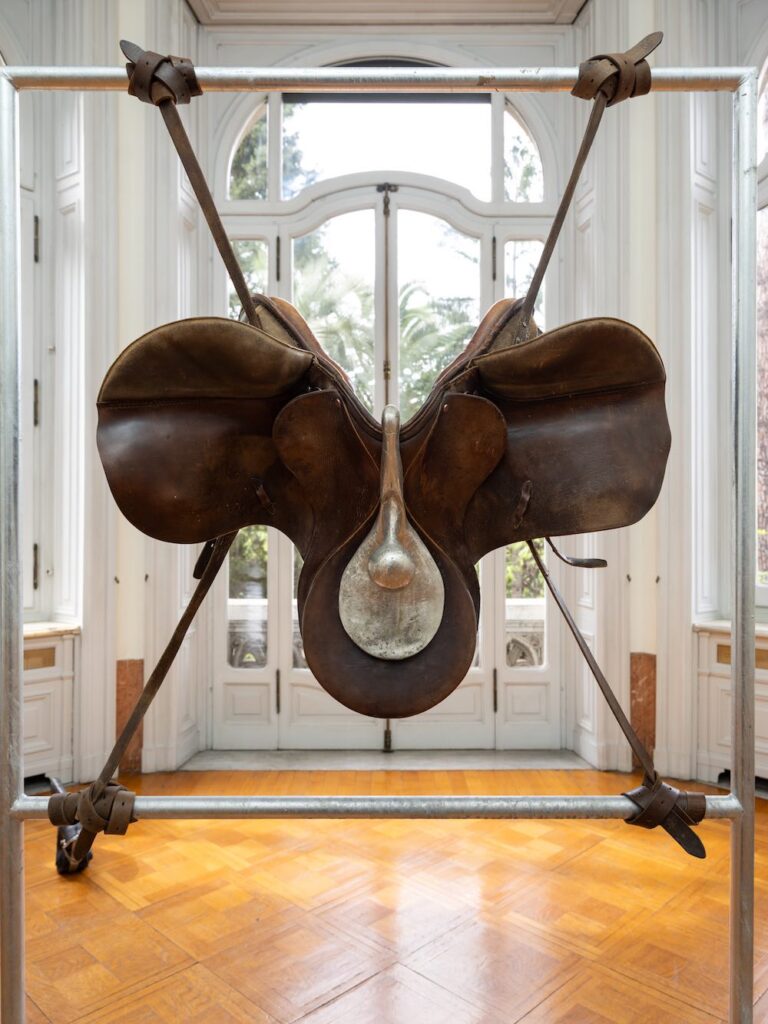

Diversi schermi, con alcuni estratti del film, sono distribuiti lungo il percorso espositivo a fare da contrappunto alle altre opere in mostra, con interventi situati che partono dallo spazio – centrale, come già visto, nello sviluppo concettuale dell’intero progetto – per investirlo di significato e problematizzare la dinamica di relazione tra le sale. L’esplosione scomposta e maldestra delle torte di Gina Fischli – che riprendono le classiche forme dei dolci a più strati – rappresenta, con una miscela di gesso, cemento e, talvolta zucchero, alcuni luoghi iconici del potere, nel tentativo di mettere in scena un banchetto sbilenco in cui risemantizzare il nostro sguardo, a partire dalla decostruzione di ciò che, simbolicamente, aleggia imponente nelle città di tutto il globo. Nel dialogo intrattenuto dalle opere di Oz Oderbolz (le sculture Juicy, Dick Hammer, Hell Rider e These Boots Are Made for Walkin’) insieme ai disegni a carboncino su carta di Milva Stutz la dimensione ludica e ironica irrompe in un ambiente che, ancora una volta, si costruisce nella relazione con lo spazio esterno (il meraviglioso giardino di Villa Maraini) ponendoci davanti a un insieme di costruzioni identitarie che ripensano gli stereotipi – il Marlboro man, il topos delle bagnanti e del nudo femminile – invertendone la percezione più consuetudinaria e intavolando un racconto silenzioso in cui la rappresentazione dell’ambiente bucolico nei paesaggi abitati di Stutz e la sella e gli stivali del cow boy di Oderbolz incontrano una fascinazione per la revisione radicale di identità altre.

Nero Sangue, l’installazione di Binta Diaw composta da pomodori vetrificati, espone la logica di sfruttamento dei corpi neri, legando a doppio filo l’estrattivismo neocoloniale al passato. L’opera di Pauline Julier – che nella sua pratica affronta l’estrazione di risorse come forma di racconto geopolitico, ibridando documentario e narrazione speculativa – è sospesa tra osservazione scientifica e finzione, mettendo in discussione le modalità con cui la conoscenza visiva – e il potere – si esercitano attraverso lo sguardo. Tools for birds hospitality di Sergio Rojas Chaves si compone di alcuni elementi di arredo in vimini ricoperti di semi; un tutorial audio su come imitare i suoni degli uccelli accompagna l’installazione: la domesticità diventa un territorio poroso, attraversato da alleanze, spesso obbligate e dettate da un desiderio di controllo sull’ambiente.

Virginie Sistek indaga le forme di domesticazione e sfruttamento che regolano i corpi animali e le relazioni di potere nella storia della produzione. In Resurrection Ranch, l’artista affronta il tema delle “blood farms”, dove le cavalle vengono sottoposte a gravidanze forzate per l’estrazione di ormoni destinati all’industria farmaceutica. In Bienpeureuse, Sistek rilegge il celebre Pratone degli anni Settanta, trasformandolo in un divano fatto di tessuti riciclati che sovvertono le logiche muscolari del design modernista. Con il video Pâtis Tidiness, l’artista costruisce una favola speculativa in cui pecore ribelli fondano una società alternativa sul pianeta Domis; Women’s Land, invece, presenta le voci della comunità femminista OWL, attiva a partire dagli anni ’70 in Oregon, come testimonianza di un modello di vita rurale lesbica e separatista, basata sull’autogoverno e l’ecologia relazionale.

In mostra, il ricorso a materiali e oggetti del quotidiano – cibo, arredi, forme familiari – che vengono decontestualizzati o manipolati, produce un effetto perturbante che si traduce in una dialettica tra attrazione e repulsione, problematizzando la fruizione dell’opera e il suo potenziale critico. L’ironia e l’ambiguità diventano qui dispositivi epistemologici in grado di destabilizzare la relazione tra forma e ideologia. Le opere si confrontano inoltre con una varietà di scale – dal microscopico al cosmico – suggerendo una connessione tra dinamiche metaboliche individuali e processi sistemici su scala globale. Questo spostamento di scala mette in evidenza l’interdipendenza tra corpi, risorse e immaginari, configurando lo spazio espositivo come zona di frizione tra ecologia, economia affettiva e memoria storica. Attraverso un linguaggio obliquo e talvolta ludico, che interroga lo spettatore tanto sul piano percettivo quanto su quello ideologico, il dispositivo espositivo mette in discussione le narrazioni dominanti, invitando a riconsiderare la dolcezza non come linguaggio di conforto, bensì come strategia di potere.

Cover: Con lo zucchero in bocca, Installation view, Istituto Svizzero, Roma, 2025. Opere in foto di Oz Oderbolz e Milva Stutz.