Come ogni anno Art City, il fitto calendario di eventi legati all’arte contemporanea diffusi nella città di Bologna e nella sua città metropolitana in occasione di Arte Fiera, ha avuto il suo fulcro in uno Special Program, che, mantenendo la consuetudine di proporre una varietà di interventi coordinata attorno ad un tema portante, in questa edizione è stato interamente dedicato alle Porte della Città. È proprio intorno a questi dieci monumenti architettonici, vestigia dell’originaria cinta muraria trecentesca e testimoni di tanti momenti importanti della storia sociale e politica della città, che i curatori Lorenzo Balbi e da Caterina Molteni hanno coordinato una serie di interventi strettamente legati alle peculiarità architettoniche di ciascun sito storico (allestiti fino al 16 febbraio). Porta Mascarella, che nello scorso weekend ha accolto chi da Arte Fiera è giunto in città passando dal Ponte di Stalingrado, è colonizzata da un piccolo stormo di otto neon di vari colori, opera di Angelo Plessas (Atene, 1974) dal titolo Extropic Optimisms: Portal IV (2025). Questi otto organismi luminosi hanno le fattezze di simboli plurimillenari, che per quanto nell’era della rete abbiano subito alterazioni grafiche e risemantizzazioni, continuano a irradiare un’aura catartica e di buoni auspici: la colomba e il simbolo della pace sono immediatamente intelligibili perché profondamente radicati nell’immaginario; la mano, gesto usuale di benvenuto, richiama anche le antiche pratiche di cura e di assistenza taumaturgica; l’onda (che nella pratica spirituale del Reiki elimina l’aura negativa), la luna crescente, l’infinito e l’unione dello Yin e dello Yang sono simboli di conoscenza e di bilanciamento cosmico.

Proseguendo in senso orario, si incontra presso Porta San Donato un intervento minimale, che si nasconde nei ruderi dell’antico varco di accesso alla città. Deep Water Pulse (2017) di Susan Philipsz (Glasgow, 1965) consiste in un’installazione audio che riproduce il suono ritmato di un emettitore subacqueo, impiegato da navi o aerei per inviare segnali precisi relativi alla propria posizione in caso di incidenti. Il segnale viene inviato alla porta dal vicino Museo Luigi Bombicci, in cui ha sede la collezione universitaria di mineralogia; tra le teche contenenti i campioni di rocce e minerali sono installate cinque fotografie della serie Elettra (2015), che ritrae ciò che rimane del relitto dell’imbarcazione omonima che Guglielmo Marconi impiegò a partire dal 1919 come laboratorio galleggiante per condurre le sue ricerche sui sistemi di comunicazione radar. La nave, già di proprietà di Maria Teresa d’Austria, passò in seguito allo Stato italiano e, impiegata in guerra, fu colpita nel 1944 da un siluro britannico al largo della costa dalmata. Recuperata, venne smembrata e i suoi resti furono dispersi in varie località. Ma il battito cardiaco di Elettra continua a pulsare. In corrispondenza del passaggio coperto di Porta San Vitale si incontra Phone user 4 (2021-2022) di Judith Hopf (Karlsruhe, 1969), una scultura in cemento che mostra una figura assorta nello schermo del proprio smartphone. L’opera fissa un gesto che per la grande maggior parte delle persone è divenuto abitudinario e compulsivo, e il “rallentamento” che i visitatori sono invitati ad osservare è rappresentato anche dalla scelta di comporre l’opera, nella sua versione originale in argilla, per accumulo progressivo di materia, caratteristica poi trasposta nella versione in cemento.

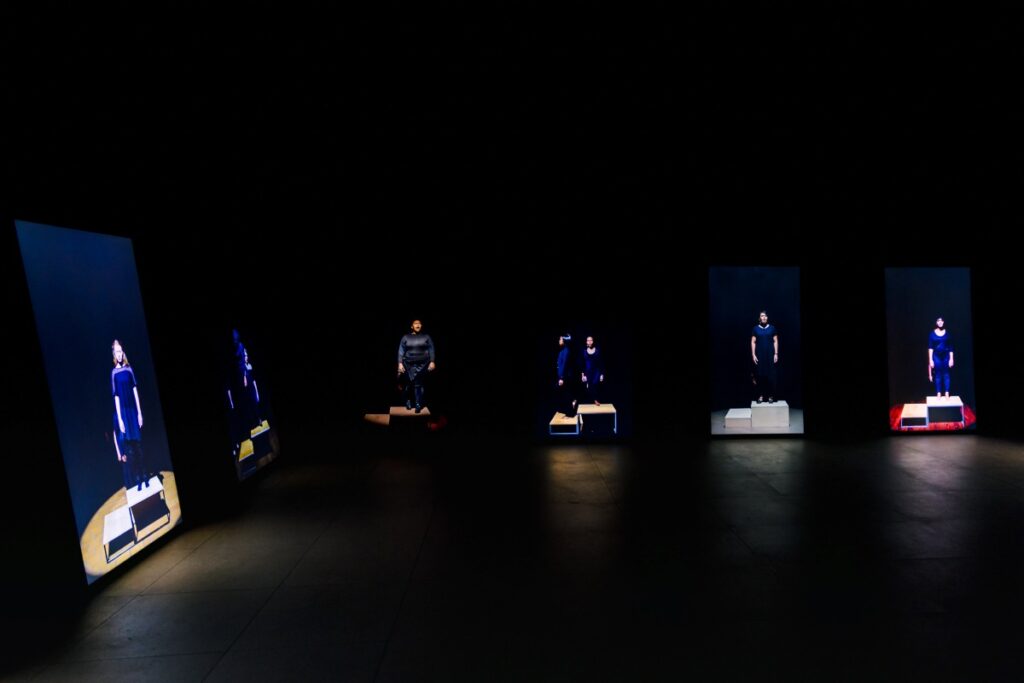

Giunti a Porta Santo Stefano, si entra all’interno dei locali e si sale ad una saletta raccolta al primo piano. Qui è allestita Elegy (2015-in corso) di Gabrielle Goliath (Kimberley, 1983): su una serie di schermi verticali giustapposti lungo le pareti sette donne si alternano su un podio per intonare la medesima nota, senza soluzione di continuità, per la durata complessiva di un’ora. Ciascuna interprete sostiene la nota per tutto il tempo in cui ne è in grado, per poi lasciare il posto alla successiva, che non desiste dal suo compito e permette alle compagne di riposare la gola, fino a quando non toccherà nuovamente a loro. Il canto sostenuto è un lamento funebre che ricorda sette donne o membri della comunità LGBTQIA+ violentati e uccisi in Sudafrica, le cui storie, testimoniate da persone a loro vicine, possono essere lette su dei fogli presentati nell’anticamera dell’installazione. Il dolore provato per quelle storie tragiche si sublima in un canto universale. Rispetto all’intervento di Goliath, racchiuso come in una camera ardente nell’interiorità più raccolta di Porta Santo Stefano, sotto l’arcata di Porta Castiglione si palesa, solenne, un’altra elegia, nella forma di un cumulo di macerie che occlude il passaggio. Tremendous gap between you and me (2025) di Fatma Bucak, artista curda nata nel 1984, altera l’architettura e la funzionalità della porta, che sembra espellere parte di se stessa. In prossimità dei detriti si può sentire una voce femminile che canta una poesia scritta dall’artista, sull’abisso che isola gli esseri viventi in tempi funestati da catastrofi; la voce si fa sempre più ovattata, come se fosse progressivamente sepolta e resa flebile dalla frana di macerie.

Sulla terrazza merlata di Porta Saragozza si stagliano invece due sculture in ottone di Francesco Cavaliere (Piombino, 1980), una imponente e l’altra piccola e nascosta. Otto, doppia curva lingua! (2025), alta quasi tre metri, include due maschere carnevalesche le cui bocche si aprono a megafono in direzioni opposte. Nel weekend di Arte Fiera la scultura è stata impiegata dall’artista per amplificare delle storie fantastiche raccontate alla città dalla cima dell’edificio. La scultura termina con una spirale ascensionale, che è liberamente ispirata all’ERIM di Pier Luigi Ighina, telegrafista pioniere degli studi sui movimenti elettromagnetici. In questo modo la scultura assume le sembianze di un parafulmine, che “carica” idealmente di energia il racconto performativo, esattamente come lo strumento inventato da Ighina era in grado, secondo le sue teorie, di veicolare l’energia dal cielo alla terra: “l’ottone è il materiale impiegato per gli strumenti a fiato, ma anche quello utilizzato per le tubature delle case – commenta l’artista – dunque è un materiale che si fa attraversare, dalla mia voce come dalle scariche elettriche che possono discendere dal cielo”. Quasi nascosta alla vista tra due merlature dell’altra ala del tetto, ecco anche una piccola campana, “più mistica”, che si palesa solo per qualche scintillio di riflesso nelle giornate più terse. Su Porta San Felice sventola una bandiera nera su cui compare la scritta A Man was Lynched by Police Yesterday, realizzata da Dread Scott (Chicago, 1965) nel 2015. Il lavoro è un riferimento esplicito ad un fatto di cronaca, l’uccisione in South Carolina di un afroamericano, Walter Scott, che aveva tentato di fuggire dopo essere stato fermato dalla polizia a causa di un faro rotto nella propria automobile; uno degli agenti aveva reagito sparandogli alla schiena. La bandiera riporta lo stesso messaggio già veicolato da un suo iconico antecedente, vale a dire la bandiera rimasta appesa dal 1920 al 1938 nella sede ufficiale della National Association for the Advancement of Colored People a New York, come manifestazione di dissenso e di resistenza in quell’epoca di aperta discriminazione nei confronti delle persone di colore. La bandiera veniva appesa sulla facciata dell’edificio ogni volta che una persona nera veniva linciata dalla polizia; allo stesso modo Scott la ripropone sulle facciate di edifici di tutto il mondo, per sensibilizzare sulle violenze immotivate ancora perpetrate dalle forze dell’ordine per motivi razziali.

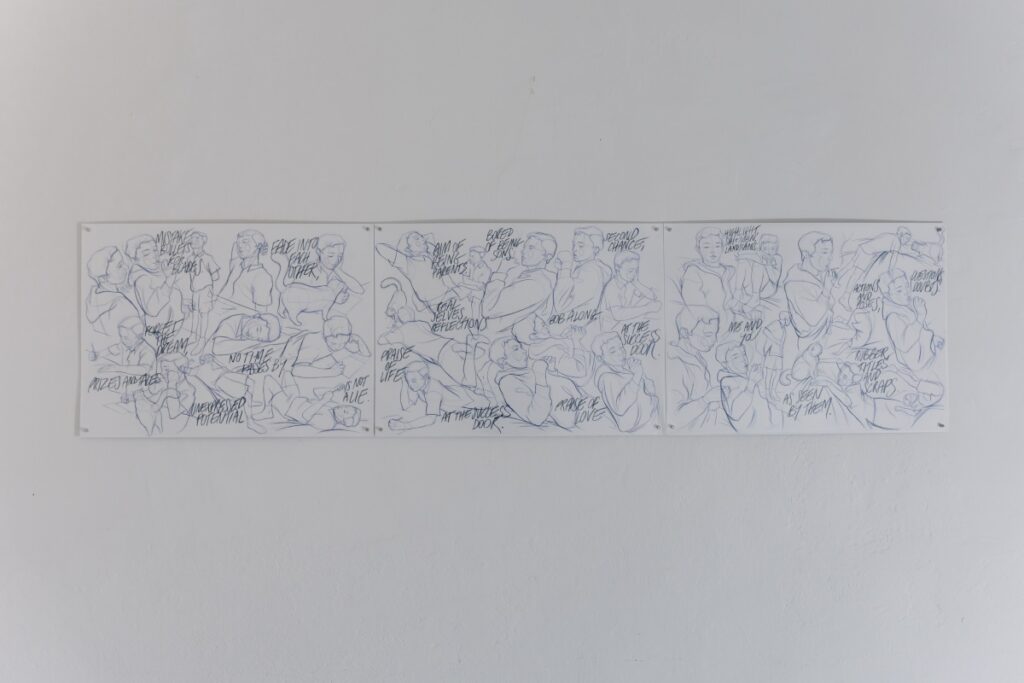

Porta Lame accoglie chi è diretto verso la città dai quartieri esterni di nord-ovest con una discesa nei meandri della terra. Questo il tema di Aaaaaaa (2025) di Valentina Furian (Venezia, 1989), un video che segue un’attività di ricognizione all’interno della Grotta del Farneto (situata nel parco regionale dei Gessi e dei Calanchi bolognesi) condotta da A., uno speleologo che a causa di un trauma infantile – l’esser stato attaccato al volto da un cane – è diventato balbuziente. Nel corso della discesa, strisciando attraverso stretti pertugi o contemplando la volta di una cavità rilucente di luccichii minerali, A. canta estratti di alcuni articoli relativi al suo incidente, apparsi su Il Resto del Carlino nel febbraio 1999; il motivo del canto è ripreso dal celebre brano Maria dei The Blondie, di moda in quegli anni. Cantando la sua storia – cantare è una tecnica che aiuta chi soffre di balbuzie a lavorare sulla propria fluidità di espressione – e inoltrandosi nelle profondità come se fossero le fauci del cane responsabile della sua cicatrice, A. reagisce al suo trauma e lo esorcizza. I disegni di Andrea Romano (Milano, 1984) esposti all’interno dei locali di Porta Galliera sono invece ispirati alla storia di Anteo Zamboni, un ragazzo di quindici anni di famiglia anarchica che nel 1926 tentò di assassinare Mussolini durante un corteo a Bologna e che per questo venne ucciso dai fascisti. Il diretto precedente sono proprio i disegni che lo stesso Zamboni aveva realizzato qualche giorno prima dell’attentato, in cui il disegno della pistola si giustappone ad inni alla libertà dal dittatore. La serie Study of Anteo di Romano mostra il ragazzo da vari punti di vista, con l’estetica dei bozzetti preparatori, tradizionalmente impiegati per studiare le sfumature emotive del soggetto, come per tentare di ridare un’anima a quel ragazzo di cui rimangono poche tracce fotografiche.

Il tour delle porte si conclude sotto al portico del MAMbo, dove per motivi tecnici è stata installata la scultura gonfiabile in pvc Intervento ambientale (2025) di Franco Mazzucchelli (Milano, 1939), originariamente prevista per Porta Maggiore. Le sculture di Mazzucchelli, originate da solidi geometrici semplici, sono concepite per entrare in stretta interazione con gli elementi atmosferici e con il pubblico che frequenta lo stesso spazio architettonico con cui esse stesse si confrontano, sovvertendone i connotati monumentali. Proprio sotto questo grande cono ripiegato per adattarsi al passaggio coperto del portico ha avuto avvio la performance BARK (2021) di Derek MF Di Fabio (Milano, 1987): un coro queer in bicicletta che da quel punto di partenza si è avviato lungo l’originario perimetro delle mura, transitando vicino a tutte le porte, senza smettere di cantare. L’audio della performance era anche trasmesso via radio e in streaming, per coinvolgere quante più persone possibili in questo canto di auto-affermazione, che ad ogni riproposizione si adatta ai corpi che lo veicolano e ai luoghi con cui entra in relazione.

Cover: Porta Mascarella. Angelo Plessas | Foto Valentina Cafarotti