Aurelio Andrighetto intervista Gino Gianuizzi, co-curatore dalla mostra A Scientific Encounter: The Complex, in corso al Museo di Palazzo Poggi di Bologna fino al 31 agosto 2025)

AA – La mostra A Scientific Encounter: The Complex, di cui sei co-curatore, è ospitata nel bellissimo Museo di Palazzo Poggi a Bologna, che conserva gli antichi corredi delle camere di geografia e nautica, architettura militare, fisica, storia naturale, chimica, anatomia umana ed ostetricia. Una mostra che mette quindi in rapporto l’arte con la scienza nel segno del contemporaneo inteso come interpolazione di tempi diversi: quello degli antichi corredi e quello del presente che grava su di noi. Gli artisti invitati si sono calati in questa faglia temporale per esplorare la complessità, che è il tema della mostra. Inizierei a chiederti come è nato il progetto espositivo.

GG – Wolfgang Weileder è un artista con il quale ho più volte collaborato (La sospensione, neon, 2009; Meridiano, MAMbo, 2014; Osservatori, Noto, 2018; The Folly, Reggia di Caserta, 2018) invitandolo anche per un workshop nel mio corso in accademia.

Wolfgang è docente di scultura alla Newcastle University, e nel 2017 avvia il progetto di ricerca A Scientific Encounter: On inter-objectivity, una collaborazione tra la Newcastle University, l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Montpellier e la Facoltà di Medicina dell’Università di Montpellier.

A Bologna Wolfgang incontra Palazzo Poggi, che è un luogo seducente: da qui nasce l’idea di proporre nuovamente quel progetto, coinvolgendo altri artisti e me come curatore.

Nel novembre 2019 propongo il progetto allo SMA (Sistema Museale di Ateneo). Fra difficoltà e lentezza nel muovere la macchina burocratica dell’Istituzione, irruzione e permanenza della pandemia da Covid-19 sono trascorsi circa cinque anni.

AA – L’Istituto delle Scienze e delle Arti Liberali ospitato a Palazzo Poggi dal 1711, con i suoi strumenti scientifici, i suoi preparati anatomici e le sue mostrificazioni (il pesce-coniglio e il rospo-coccodrillo), rispecchia la cultura un periodo a cavallo tra il Seicento, periodo in cui la scienza è legata alla meraviglia, e il Settecento delle classificazioni e delle tipologie, un’epoca incerta in cui l’arte sfuma nella scienza e viceversa. È un rapporto che la mostra reinterpreta nel segno della complessità, o forse dovremmo dire della complicatezza, come suggerisce l’etimo di “complico” (piegare, avvolgere). Visitando il museo, fondato da Ferdinando Marsili, ho avuto infatti l’impressione del risvolto, della piega, del percorso tortuoso fatto dalla scienza, che non corrisponde all’idea di una traiettoria lineare, progressiva e finalizzata. Le opere in mostra sembrano enfatizzare questa tortuosità, evocando l’incertezza epistemologica del periodo in cui nasce l’Istituto delle Scienze e delle Arti Liberali. È in questo senso che va intesa la complessità di Scientific Encounter: The Complex?

GG – The Complex, il Complesso citato nel titolo (i titoli delle mostre sono pre-testi), in effetti si riferisce all’idea di Ferdinando Marsili, fondatore dell’Istituto delle Scienze e delle Arti Liberali, che sosteneva la necessità di integrazione fra la cultura umanistica e la nascente cultura scientifica.

La visita al museo rivela come il procedere del metodo scientifico sia stato e credo sia ancora un percorso tortuoso e che l’effetto osservatore descritto dalla fisica quantistica sia qualcosa che interviene sempre e inevitabilmente nei processi di ricerca e di studio. Il museo di Palazzo Poggi poi è una potente wunderkammer che non richiede al visitatore una preparazione nel campo delle scienze per essere interpretata, ma attraverso gli oggetti che esibisce invita continuamente ad esercitare la curiosità, a predisporsi alla meraviglia. Forse questa è anche una chiave per leggere gli interventi che gli artisti hanno realizzato inserendosi quasi mimeticamente nel percorso espositivo. Gli approcci sono differenziati, i media utilizzati tutti quelli disponibili ma mi sembra che ogni intervento interroghi chi percorre le sale del museo imbattendosi nei lavori dei venticinque artisti e che ad ogni osservatore sia consegnato l’incarico di agire proprio quell’effetto osservatore attraverso cui il suo sguardo eserciterà un’interferenza con quello che si trova davanti ai suoi occhi.

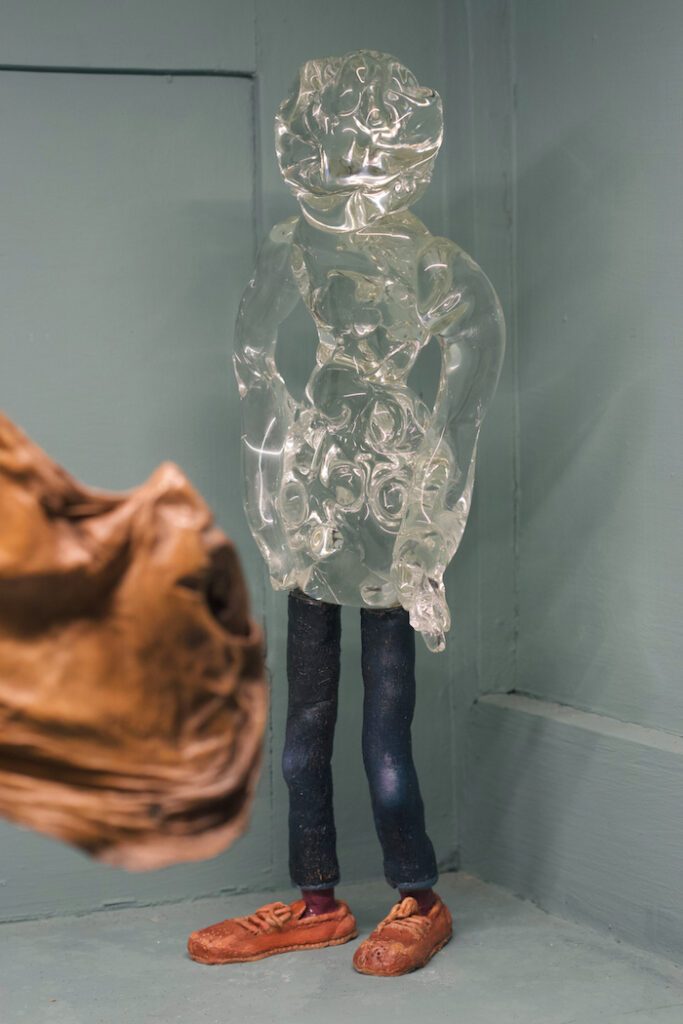

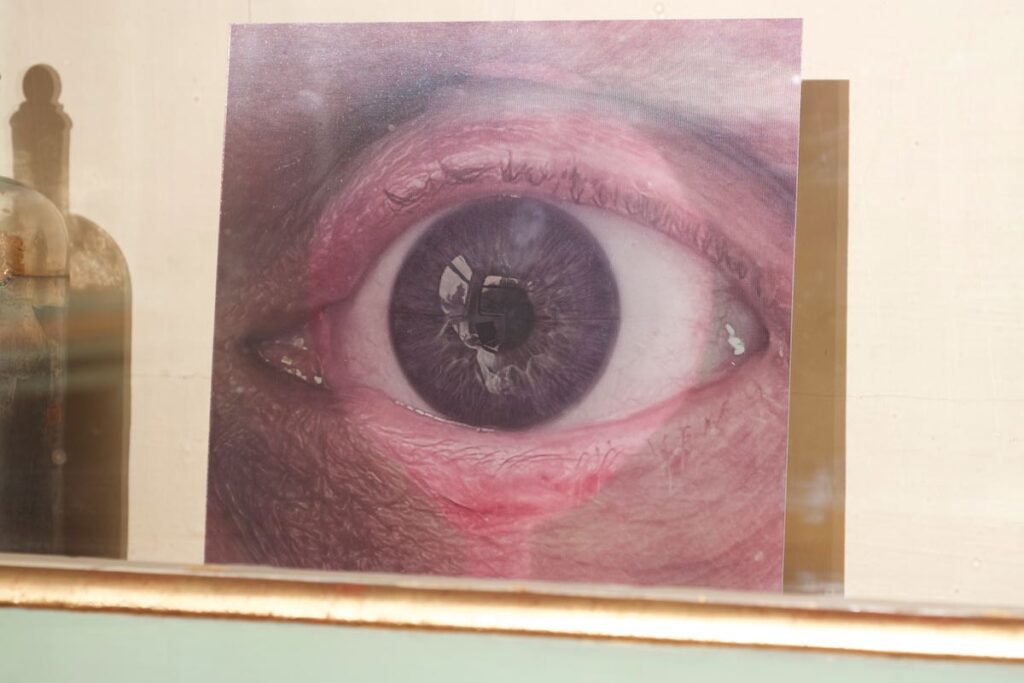

AA – Quello che dici a proposito dell’incuriosire il visitatore mi fa pensare al sorprendente discorso che Monica Cuoghi ci ha rivolto in occasione della visita guidata che hai organizzato la settimana scorsa «l’anima si trasferirà nelle “intelligenze artificiali” di silicio che diverranno più complesse degli esseri umani di carbonio». L’opera di Cuoghi e Corsello sorprende quanto la teoria sottesa che, per certi versi, richiama quella di Nikolaj Fёdorov: Abbozzo dell’immagine di un compito universale di resurrezione, un testo scritto intorno al 1900 con il quale l’autore sosteneva la necessità di una radicale espansione della vita umana per mezzo di metodi scientifici. Mescolando scienza e spiritualismo, il Cosmismo russo di cui Fёdorov fu il fondatore, dette il via all’esplorazione spaziale sovietica. Scienza, tecnologia, visionarietà e spiritualismo s’intrecciano tra loro anche in Riva di occhi N° 2 (2025), l’opera di Cuoghi e Corsello esposta a Palazzo Poggi insieme a Cuore di vetro (2024) e Bambina bovina (2025). La coppia di artisti ha interpretato il tema della complessità nel segno di una visionarietà che desta stupore.

Potresti descrivere alcune delle opere che, mimetizzandosi con gli oggetti della collezione scientifica, suscitano la sorpresa dei visitatori?

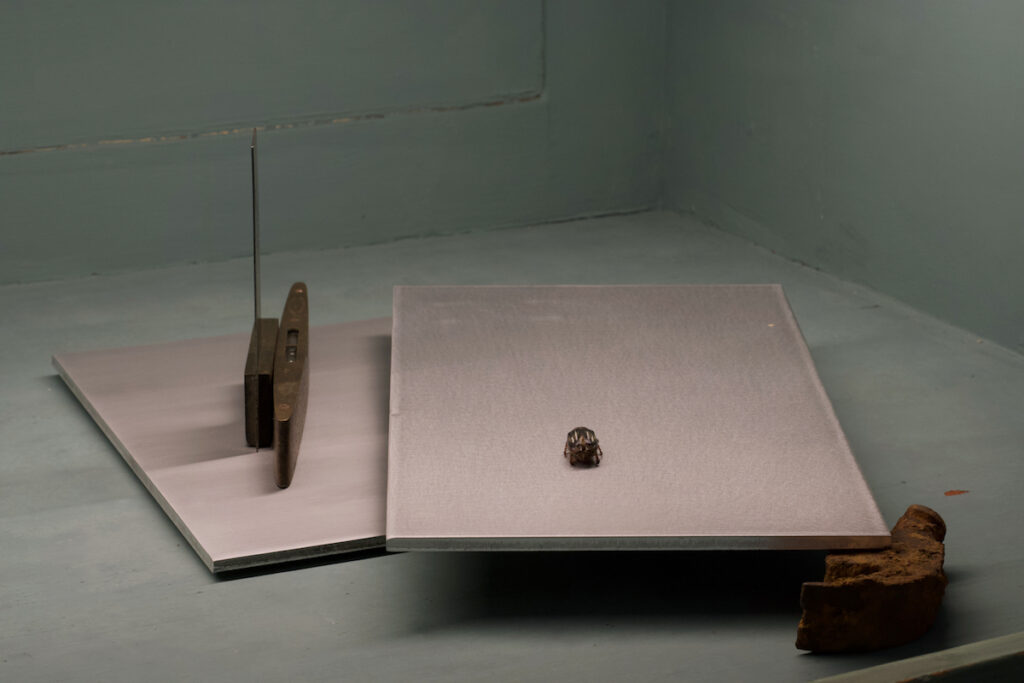

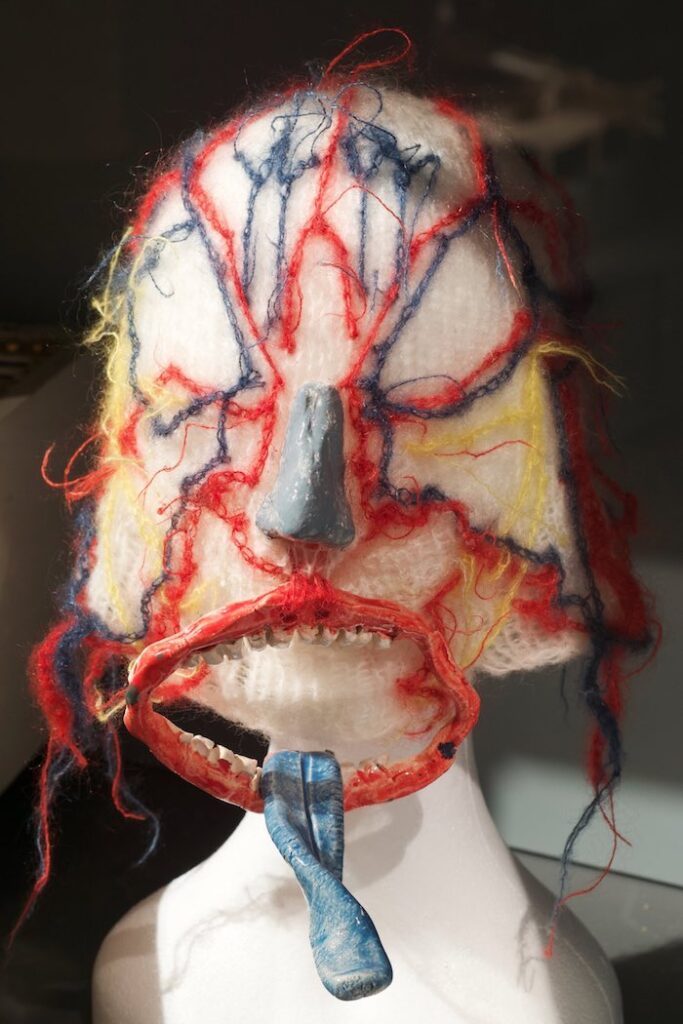

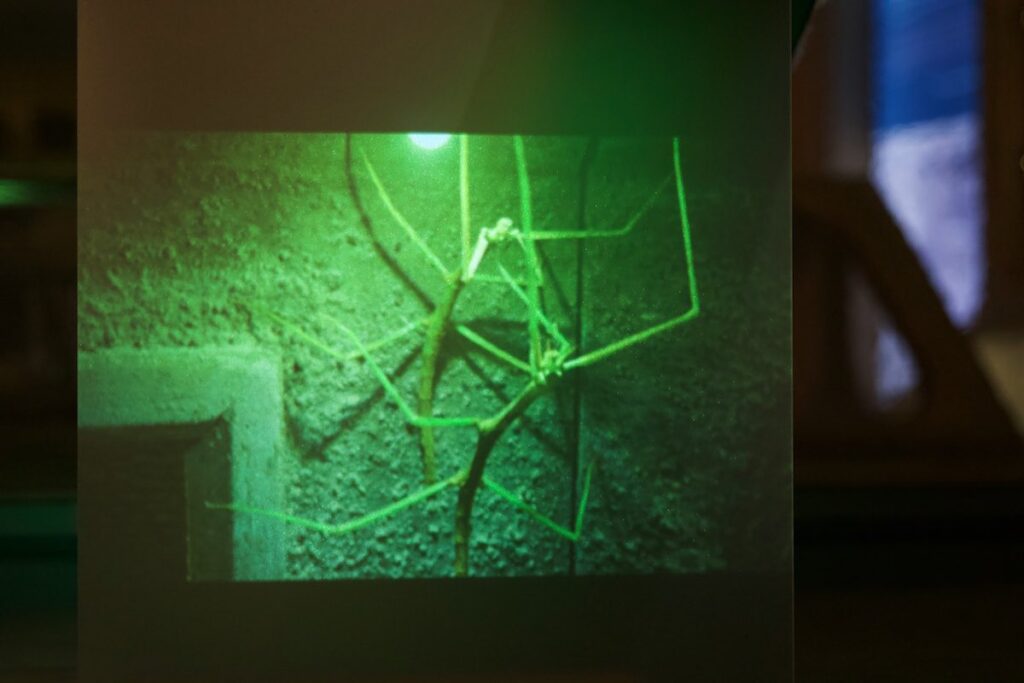

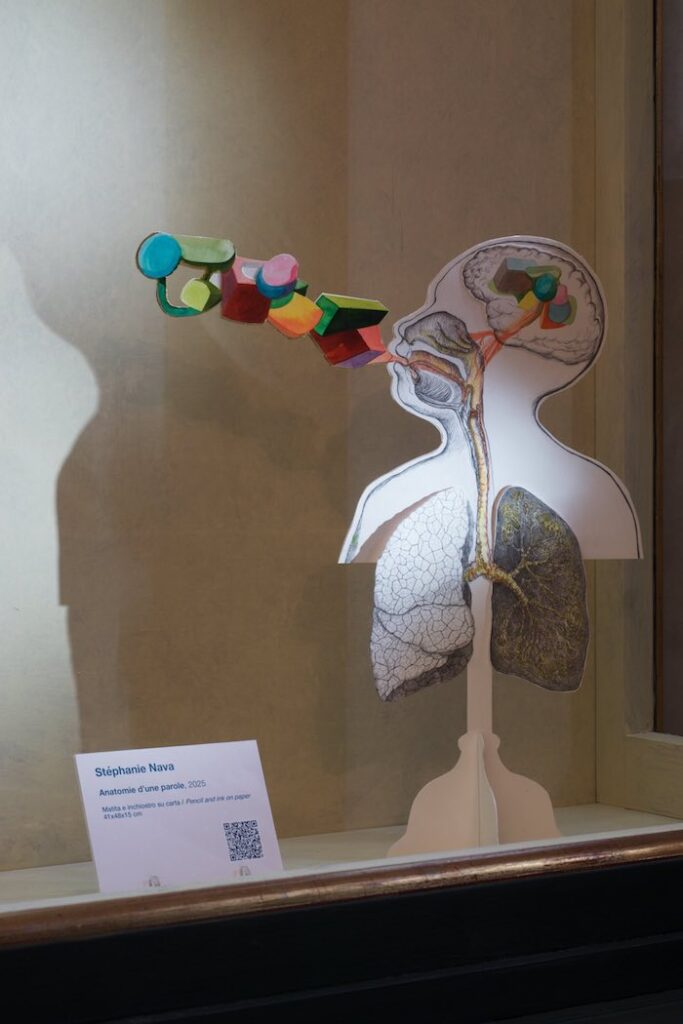

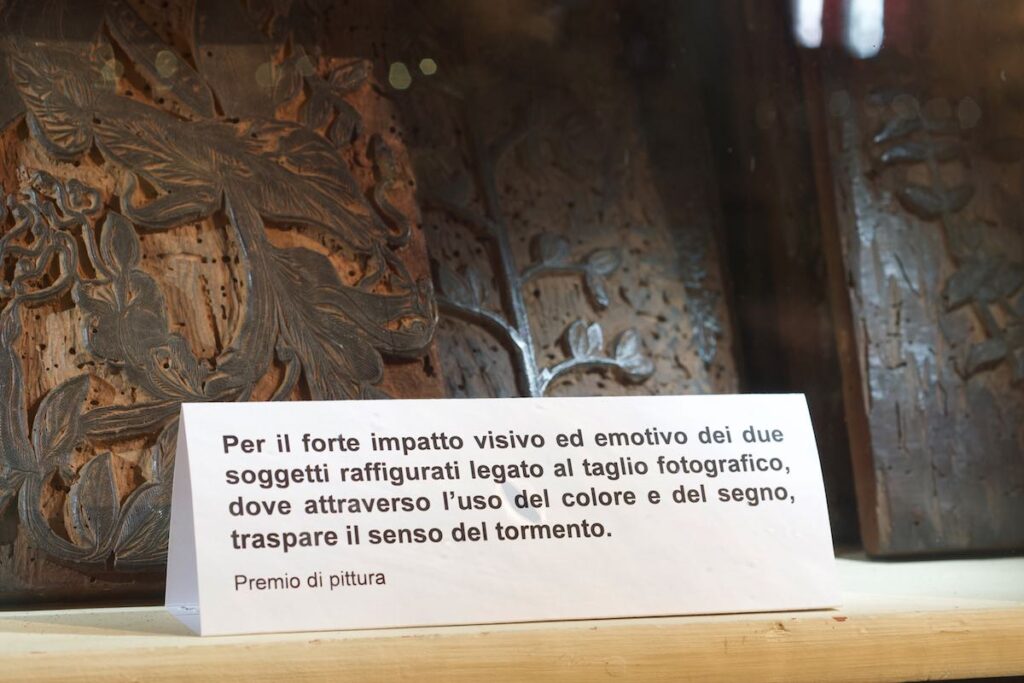

GG – Dove una teca vuota contiene un disegno immateriale (Schaefer); due fotografie lenticolari giocano con il nostro guardare e ammiccano a una presenza mimetica (Meyer); un modello architettonico riferito a un disegno di Maria Clara Eimmart (1676–1707) astronoma, artista e incisore che descrive le fasi lunari (Weileder); un disegno di luce colorata scaturisce da una mensola (Doherty); un cuore di vetro aleggia galleggia sulle vetrine degli spellati (Cuoghi Corsello); l’anatomia di un invisibile ontologico, il linguaggio attraverso la materializzazione plastica di una frase, pronunciata e ricevuta (Nava); tre orchidee avvolte da una patina di rame lucente si abbracciano (Cini); frammenti estrapolati da testi che motivano l’assegnazione di premi ci interrogano (Mercuri); dipinti a olio descrivono un tempo in cui la natura ha metabolizzato la città e la rigurgita in uno stato colossale (Pace); fra le architetture militari riluce il modello di un rifugio antiatomico di design (Sauer); statuette di suonatori il cui corpo appare intrappolato, annullato dalla polvere e dai detriti (Codeghini); una mano-guanto realizzata con sottili lamine di ottone regge un grande cristallo (Casini); una grande tovaglia-sintografia è posata su un tavolo anatomico (Cuoghi Corsello); una piccola pesante moneta di piombo è testimonianza di un progetto “Arte e Scienza” del 1986 (Norese); un film documenta mantidi e insetti stecco che abitano un ambiente sotterraneo tra bunker e discoteca (M+M); un testo che racconta un sorprendente ritrovamento archeologico (Zanazzo); la riproduzione fotografica in scala 1:1 del dente di un narvalo (Voltolina); un teatro-collage moltiplicato da specchi rimanda a un trattato di Athanasius Kircher (Brown); sfere di pietra e sfere di legno incise di occhi, una sfera di seta che è maelstrom e uragano (Losi); strumenti di misurazione diventano metafore di un sapere che include l’incompletezza e il caso (Laskarin); due coppie di pannelli ricoperti da immagini tratte da dipinti e affreschi antichi, il punto di partenza per erigere un castello di carte (Avveduti); l’atto della cancellatura, letterale e simbolico, rimarca la fragilità di qualcosa che potrebbe andare perduto per sempre (Dover); parti animali utilizzate nella ricerca scientifica sono composte in eleganti forme scultoree (Hadzi-Vasileva); tre sfere di alabastro attraversate dalla luce rivelano la loro differente struttura interna, evocando mondi immaginifici e immagini scientifiche (Voltolina); maschere realizzate in mohair, seta e ceramica smaltata creano un’impressione inquietante e disumana (Reif); un assemblaggio di elementi danno vita a un aldilà alchemico delle piante insieme con erbari antichi (Laurence)… e poi quella conversazione con Monica, sciamana, tramite con il mondo dei suoi spiriti e delle sue divinità che davanti a Riva di occhi N. 2 ci ha raccontato come l’anima sia portata a cercare la complessità, dunque nel futuro l’anima si trasferirà nelle “intelligenze artificiali” di silicio che diverranno più complesse degli esseri umani di carbonio, fino al momento in cui le “intelligenze artificiali” costruiranno esseri di carbonio: uomini, in una spirale perpetua.

AA – Questa mostra s’inserisce in un tuo lungo percorso curatoriale che inizia negli anni Ottanta. Quali sono le mutazioni più significative che hai potuto rilevare nella pratica, nella critica e nella cura dell’arte contemporanea?

GG – Ti rispondo prendendo in prestito il volume d’ombra, di cui non abbiamo parlato. È una porzione di spazio che sta fra l’ombra propria, che appartiene alla geometria descrittiva, e l’ombra portata, che appartiene alla geometria proiettiva.

Questa mostra e tutte le altre che ho curato sono per me assimilabili al volume d’ombra. Stanno in quello spazio compreso fra il pensiero del curatore (misurabile come l’ombra propria) e la realizzazione (non misurabile a causa delle numerose varianti: artisti, opere, spazio espositivo, etc.) spazio e luogo attraverso il quale si passa progressivamente dall’ombra all’oscurità, dall’oscurità al buio, dal buio alle tenebre e da lì all’abisso. L’abisso è definito da una parte sola, dall’altra non c’è confine.

Mi piace che non ci sia confine. Del fare mostre mi interessa il non prevedibile che sta fra l’idea mia e le idee degli artisti tradotte in opere e che genera quello che poi si rende pubblico e che sorprende. Il mio percorso curatoriale è il percorso di un dilettante, è parte del mio percorso di vita, come ne è parte il progetto neon, come pure camminare e salire montagne, e leggere e ascoltare musiche. E seguito a fare per il piacere di fare, lavorando a progetti condivisi che aprano relazioni.

Rilevo le mutazioni intorno, professionismo e specializzazione: opere che sono prodotti realizzati e confezionati con grande perizia, display espositivi curati con estrema attenzione, sofisticati apparati comunicativi, testi che dimostrano una grande padronanza degli strumenti del mestiere.

Non so risponderti meglio.

Cover: M+M, Club Bunker, 2023, Film-installazione, film 3D, colore, suono / Installation, 3D film, color, sound. Loop, 7min 37sec. Foto: Alex Barracato