Protagonista del ventesimo approfondimento sulla fotografia contemporanea è Andrea Botto

Mauro Zanchi: Ho visto il video 3, 2, 1… Fire! Mi piace molto la presenza scultorea mutevole che si è venuta a creare dopo l’esplosione, e i rumori dei massi che rotolano su altre pietre verso valle. Mi interessa quest’aspetto del rapporto tra fotografia e scultura effimera. Mi puoi parlare di questo aspetto nella tua ricerca?

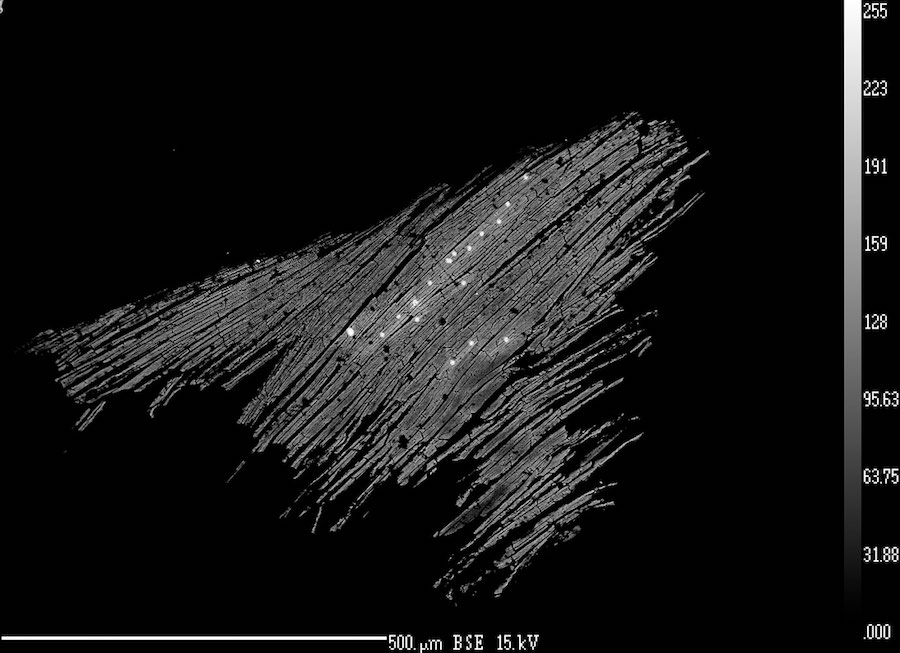

Andrea Botto: La riflessione tra immagine e forma scultorea è qualcosa che è emerso negli ultimi anni, ma che probabilmente era già presente sottotraccia e in maniera forse inconsapevole già in precedenza. Se guardo ai miei lavori sulle trasformazioni del paesaggio hanno tutti indubbiamente qualcosa a che fare con delle forme plastiche: le collaborazioni con i geologi che mi hanno mostrato come leggere in segni della Terra, la ricerca nei cantieri di demolizione che cancellano l’esistente creando un vuoto fisico ancorché temporaneo, le riflessioni su memoria e immaginario che, innescati dalle immagini, assumono quasi una propria materialità.

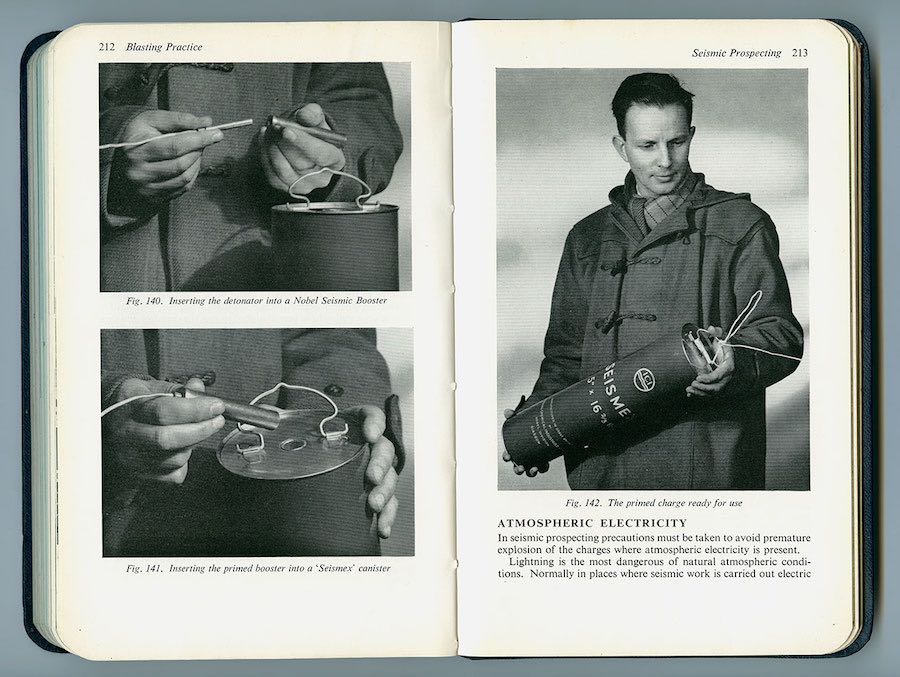

Dirò forse una cosa scontata visti i numerosi esempi storici, ma penso che la fotografia abbia molte più cose in comune con la scultura, che con la pittura o altre arti visive. Ovviamente, tutto questo ha subito un’accelerazione con il progetto KA-BOOM, la mia ricerca ormai ultra decennale sull’uso degli esplosivi, dove ho improvvisamente trovato le conferme a molte delle riflessioni che avevo maturato in precedenza. Iniziato come una risposta sovversiva alla tradizione della fotografia di paesaggio e allo stesso tempo come una riflessione più ampia sullo spettacolo della distruzione, è uscita man mano sempre più prepotentemente la dimensione scultorea dell’esplosione, o meglio del post-esplosione, sia essa una nuvola di detriti e polvere, una colonna d’acqua, una struttura che implode e collassa. Ma, mentre questo poteva essere prevedibile ripensando ad esempio alle immagini dei ‘funghi’ atomici, la novità è quello che tutto ciò ha innescato sotto il profilo più materiale e ‘performativo’ facendo prendere al mio lavoro una direzione del tutto inaspettata. Mi riferisco in particolare a tutta la parte in cui ho ricostruito e fotografato degli oggetti facsimile, rimettendo in scena delle fotografie trovate su alcuni manuali di esplosivistica usando me stesso come attore.

Penso che c’entri qualcosa anche un’idea di ‘materialità’[1] e di un ‘ritorno al reale’[2] messi in atto attraverso la capacità mimetica delle immagini. In definitiva però, credo che il vero punto di contatto fotografia e scultura effimera sia il concetto di ‘tempo’ che pervade e attraversa tutta la mia ricerca.

MZ: E la presenza dei pigmenti colorati apre anche al rapporto tra pittura e scultura, soprattutto ricordando come per molti secoli i due medium si sono sentiti in competizione per la supremazia nell’arte?

AB: In parte è vero, ma nel mio caso non la considero

una questione centrale. Mi interessa piuttosto molto di più come la fotografia,

o forse sarebbe più corretto dire il ‘fotografico’, possa essere una sorta di

terzo incomodo tra le altre due, sfruttando la sua congenita ambiguità e il suo

potere camaleontico di adattamento al contesto.

L’idea di usare dei pigmenti colorati all’interno dei fori per l’esplosivo è

nata dopo quasi cinque anni in cui avevo collezionato una serie di fotografie

di detonazioni. Sentivo la necessità di entrare maggiormente nel processo

progettuale dell’esplosione, visto che tutto il lavoro KA-BOOM si basa sulla relazione tra fotografia ed esplosivi e

sull’intreccio dei ruoli tra fotografo e fochino. Il colore è un intervento

minimo, ma fondamentale e spiazzante, perché aggiunge un effetto pirotecnico

inaspettato in quella situazione. E proprio la pirotecnica, che compare qua e

là nel lavoro, ma che ho scelto di non inserire specificamente nel libro pubblicato nel 2017,

è ora la naturale evoluzione della ricerca e il campo

dove sto concentrando la mia attenzione.

A

pensarci bene, i fuochi d’artificio potrebbero essere un’efficace sintesi tra

pittura e scultura, oltreché tra arte e scienza[3],

in cui si inserisce la fotografia attraverso il rapporto con la luce.

MZ: Mi interessa approfondire ciò che riguarda tutta la parte in cui tu hai ricostruito e fotografato degli oggetti facsimile, rimettendo in scena le fotografie trovate su alcuni manuali di esplosivistica. E anche ciò che rappresenta il fuori campo, rispetto a quello che si vede nelle serie legate alle esplosioni. Ci puoi parlare di tutto quello che concorre a estendere ulteriormente l’immagine derivata dall’istante decisivo colto nello scatto?

AB: Quella parte del lavoro nasce in seguito all’opportunità di consultare e studiare una serie di libri e manuali sull’uso degli esplosivi. Mi sono letteralmente innamorato di quelle immagini che definisco ‘funzionali’, nate con il solo obiettivo di mostrare un prodotto o un’azione senza nessuna velleità artistica, ma che hanno una forte componente estetica di ritorno quando vengono prelevate e portate in un altro contesto, come d’altronde molte ricerche del passato ci hanno insegnato[4]. L’impossibilità di usarle direttamente e di reperire gli oggetti raffigurati mi ha spinto a ricostruire quegli oggetti con materiali più semplici (carta, plastica, cartone, fili elettrici, ecc.) e a usare me stesso come attore per rimettere in scena pedissequamente le immagini che ritenevo più interessanti. Il fuori campo serve a suggerire tutto ciò che avviene prima dell’esplosione e che normalmente non vediamo. Realizzando questo lavoro mi sono reso conto che l’attesa è forse il momento più interessante, quello in cui si prepara tutta l’attrezzatura, che può durare anche diverse ore e aumenta man mano l’ansia per ciò che accadrà. Un processo irreversibile, che una volta innescato non si può fermare e che si esaurisce in pochi secondi. Ecco perchè forse, più che definirlo ‘istante decisivo’, con la cui retorica e mitologia il mio lavoro indubbiamente si scontra, si dovrebbe parlare piuttosto di ‘momento anticipato’, prendendo a prestito l’espressione coniata dal fotografo americano Richard Misrach.

MZ: Trovo interessante il fattore ironico nella tua ricerca. Che ruolo ha rispetto all’ossessione che ha alimentato i tuoi lavori per molti anni?

AB: L’ironia gioca un ruolo

fondamentale per me, non solo nel lavoro, ma anche nella vita. E non potrebbe

essere altrimenti visto che mi chiamo Botto e fotografo esplosioni!

Battute a parte, è ovvio che nel mio lavoro emerga qua e là tutto il mio

immaginario, il mio bagaglio culturale fatto di riferimenti anche molto diversi

e apparentemente dissonanti. Ad esempio, mi diverte molto dire che tra le

suggestioni di KA-BOOM possano coesistere

la scena finale di Zabriskie Point,

gli esperimenti strampalati di Wile E. Coyote e la dissacrante Phototeca di Ando Gilardi… È forse il

piacere di non prendersi troppo sul serio, o magari la consapevolezza che

attraverso l’ironia si possa arrivare ancora più in profondità, toccando corde

diverse e dicendo cose molto serie.

MZ: Parafrasando un’intuizione di Italo Calvino applicata al linguaggio letterario (” Scrivere è sempre nascondere qualcosa sperando che venga poi scoperto”), pensi che col medium fotografico sia possibile mettere in atto la stessa modalità? E se sì, tu cosa hai celato nelle tue opere sperando che fosse colto dai fruitori?

AB: Ho sempre pensato che la fotografia sia uno dei metodi più efficaci per mostrare una cosa e dire tutt’altro, sfruttando la sua congenita ambiguità e capacità camaleontica di adattamento al contesto. Al di là di tutte le possibili manipolazioni o costruzioni, la fotografia rimane un’impronta della realtà, ma è anche molto altro, perché allude a qualcosa che va al di là del soggetto e che si relaziona direttamente con la dimensione dell’invisibile. È interessante a questo proposito notare come in molti miti greci la verità o la conoscenza possano essere raggiunte solo chiudendo gli occhi, e che l’invisibile possa essere guardato soltanto attraverso il suo riflesso. Qualcosa che deve essere svelato superando diversi livelli e che ha molti punti in comune con la pratica fotografica. Amo tutti quei progetti che agiscono su più livelli di lettura e così ho sempre cercato di costruire i miei lavori. Non so se vi ho celato volutamente o no delle cose, forse me stesso, forse delle domande aperte a cui altri proveranno a rispondere in futuro come ho fatto io con le immagini del passato, ma mi piacerebbe che le mie opere non dicano tutto subito, che anzi sollevino qualche dubbio sollecitando una osservazione più prolungata e ripetuta nel tempo, trovando sempre qualche particolare che era sfuggito in precedenza.

MZ: L’oltrefotografia è parte del volume mentale che si crea al di fuori e al di là della mera fotografia o dello scatto, oltre il momento colto in un determinato istante. È una ulteriore, e piú espansa, proiezione immaginativa. Dove si sta dirigendo la tua ricerca piú recente? Quale futuro presagiscono le tue opere (che tipo di futuro immaginato è presente nelle tue fotografie)?

AB: Molti anni fa, parlando del mio progetto Atlante Italiano007_rischio paesaggio realizzato per le collezioni del MAXXI, dicevo che avevo provato a mostrare i luoghi non solo per ciò che sono, ma anche per quello che potrebbero o avrebbero potuto essere. Una sorta di sguardo ‘in potenza’. E nel dire questo facevo riferimento ad una mia idea di paesaggio (ma forse anche di tempo) sintetizzata nella famosa scena finale del film Il Pianeta delle Scimmie, in cui in un drammatico cortocircuito temporale il futuro diventa passato o viceversa e crolla improvvisamente il velo dell’illusione. Sto leggendo Il libro del mare di Morten A. Stroksnes e vi ho trovato una citazione interessante che mi sembra pertinente con lo sguardo fotografico: “Nulla succede in tempo reale, tutto ciò che vediamo è passato. Siamo sempre un po’ indietro. Perfino nelle nostre interazioni più prossime, perfino nelle nostre teste siamo indietro di un milionesimo di secondo.” Qualche anno fa il curatore francese esperto di new media Richard Castelli ha detto: “Il problema del nostro presente è che è così presente che sta uccidendo il futuro e ha quasi completamente ucciso la storia.” Credo sia molto difficile pensare al futuro in questo momento storico e dalle mie opere potrebbe sembrare che abbia sempre più il sopravvento una visione distruttiva quasi apocalittica. In realtà ogni distruzione porta in sé una grande componente creativa e innovatrice. Non so dire quali e di che natura saranno gli effetti, ma mi piace molto osservare questo processo entropico assolutamente necessario ed inevitabile, proprio mentre sta accadendo.

MZ: Qualche settimana fa mi hai detto che, rispetto a quello che è stato indagato nella mostra sulla metafotografia italiana, trovi molto più interessante quello che accade nel campo dei ‘visual culture studies’ o certe implicazioni con le neuroscienze. Mi sembra molto interessare approfondire questo aspetto. Potresti entrare più nel dettaglio della questione?

AB: Non mi riferivo in particolare alla mostra che hai curato, ma a tutta la letteratura e ai dibattiti prodotti in questi anni sulla cosiddetta post-fotografia, su cui nutro molte perplessità.

Credo che queste teorie abbiano più di un vizio di fondo. Il primo è quello di coniare dei neologismi che nel tempo si dimostrano poco più che operazioni di marketing, il secondo è quello di dimenticare che, come diceva John Szarkowski, “la fotografia è nata tutta intera, come un organismo. La sua storia consiste nel percorso attraverso il quale ne facciamo la progressiva scoperta.”[5] L’evoluzione tecnologica ha sempre condizionato l’evoluzione della fotografia e del linguaggio fotografico. E dirò di più, visto che la sua storia è sempre stata anche una storia ‘sociale’, è naturale che essa venga colpita dalle modificazioni di certi comportamenti e abitudini indotte dai nuovi media cosiddetti ‘social’, che tendono ad estremizzare qualcosa che comunque era già presente nel DNA fotografico. Si continua in maniera sistematica e strumentale a confondere la forma con la sostanza, il contesto con il fenomeno in sé.

Ma al di là di tutti questi discorsi che aprono una discussione complessa su terreni molto scivolosi, credo che ci sia molto da esplorare nelle nuove tecnologie e nel rinnovato rapporto tra arte e scienza, soprattutto per la fotografia. In tutto questo mi sembra davvero molto interessante il campo dei ‘visual culture studies’ che elabora concetti e strumenti propri della cultura visuale per comprendere le immagini nella loro dimensione culturale, evidenziando una vera e propria ‘svolta iconica’ in molte discipline umane, sociali e naturali. Su un altro versante, ma strettamente collegato, gli studi in ambito neuroscientifico sui neuroni specchio e la neuroestetica, sostengono che gli artisti visivi sarebbero dei neurologi inconsapevoli, impegnati a esplorare l’organizzazione cerebrale per spingere sempre più avanti i limiti del visivo. È una sensazione che provo spesso in prima persona, che mi induce a guardare ancora di più e con maggiore insistenza, consapevole che vedere di più non significa per forza vedere meglio e che guardare non è mai un atto neutrale.

MZ: Ci puoi parlare della sottile attitudine che riesce a innescare un immaginario latente, già presente nella mente di chi guarda?

AB: L’immaginazione è una delle forze più potenti della mente umana. Sappiamo che le immagini sono modi per agire sulla realtà modificandola e stimolando processi di conoscenza. Inoltre, “le immagini e la visione non sono entità astratte e sovrastoriche. Al contrario sono sempre qualcosa di concreto e storicamente condizionato. Sono immagini materiali e sguardi incarnati che circolano in un contesto le cui coordinate sono definite da una serie di fattori al tempo stesso tecnologici e mediali, sociali e politici.”[6] Negli ultimi tempi mi sono interessato ad alcune teorie filosofiche legate alla OOO Object-Oriented Ontology e mi sto chiedendo se anche le immagini, in quanto oggetti materiali (anche quando non hanno un supporto fisico), possano avere una propria ‘personalità’, non solo facendosi condizionare dal contesto, ma condizionandolo a loro volta.

Quello che mi sento di poter dire è che per me l’immagine è un attivatore di un immaginario, che non ha bisogno di essere costruito, perché già presente nella nostra mente. Se dovessi visualizzarlo lo vedo come una grande nuvola che appoggia sulle nostre teste con una propria fisicità, in cui sono contenuti innumerevoli dati e informazioni, per lo più visuali. È qualcosa di diverso rispetto al concetto di ‘iconosfera’. Ha più a che fare con la memoria personale e collettiva, che assume una precisa materialità dando una sensazione quasi fisica. Sembra un paradosso, ma è come se, nel momento in cui tutto sembra divenire immateriale ed effimero, l’immagine ci restituisse quel ‘precipitato’ di realtà che in essa è contenuto.

[1] Leonardi N., Fotografia e materialità in Italia, Postmedia 2013

[2] Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, Laterza 2012

[3] Werrett S., Fireworks: Pyrotechnic Arts and Sciences in European History, University of Chicago Press 2010

[4] Sultan L. e Mandel M., Evidence, 1977

[5] Szarkowski J., L’occhio del fotografo, 5 Continents Editions 2007

[6] Pinotti A. e Somaini A., Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi, Einaudi 2016