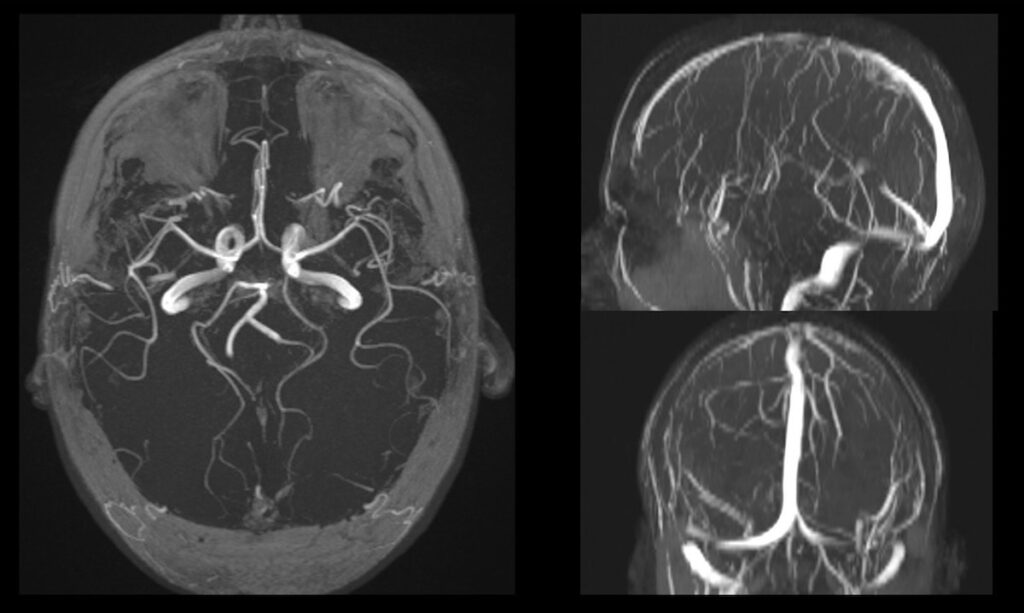

La questione di cosa si veda effettivamente in un supporto che archivia i dati di una risonanza magnetica ci conduce nel cuore di una mutazione ontologica dell’immagine contemporanea, dove la rappresentazione cessa di essere una mimesi dell’esterno per farsi trascrizione algoritmica della materia profonda. In un disco che registra tali dati, ciò che risiede non è un’immagine nel senso fotografico tradizionale – ovvero l’impronta di qualcosa del mondo su un supporto fotosensibile o dotato di memoria digitale – bensì un database di segnali a radiofrequenza, una sequenza di informazioni numeriche che descrivono il comportamento dei protoni all’interno di un campo magnetico. Questa architettura della memoria privata, prima di essere processata dal software, si presenta come un archivio di coordinate matematiche e intensità di segnale che mappano la struttura dei tessuti, la concentrazione d’acqua e i flussi ematici. L’immagine che alla fine appare sullo schermo e viene registrata in un disco è dunque una “traduzione”, una visualizzazione prodotta da una rete neurale, che trasforma la vibrazione molecolare in una topografia visibile del corpo umano.

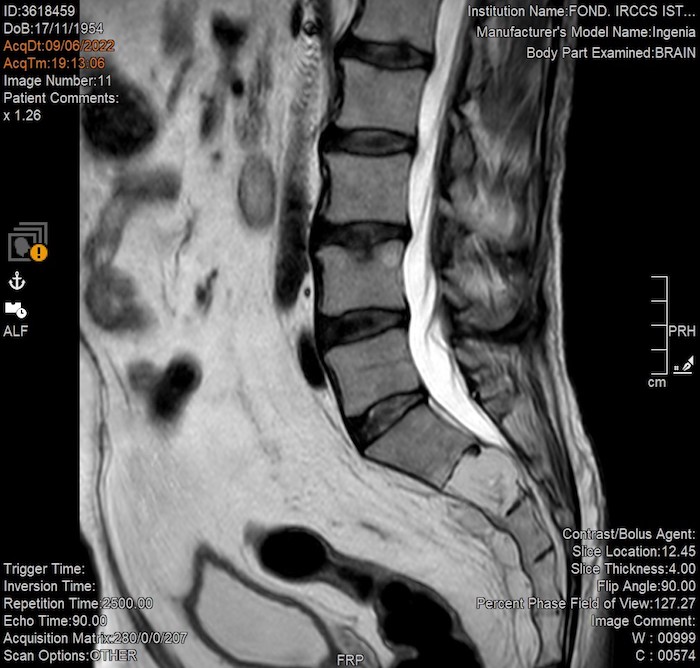

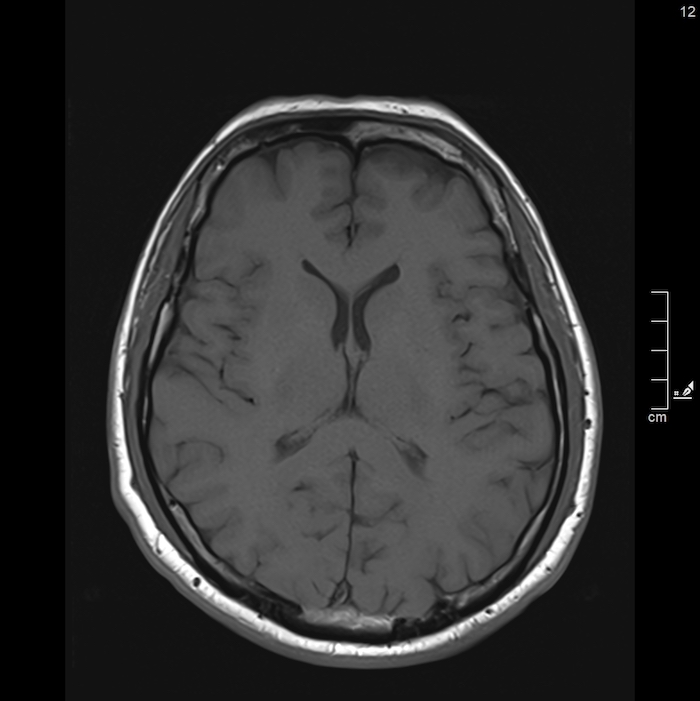

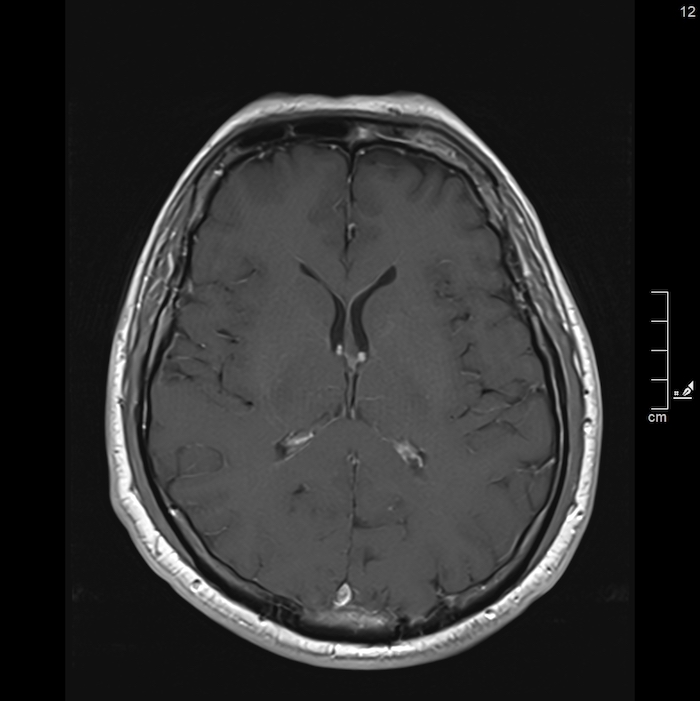

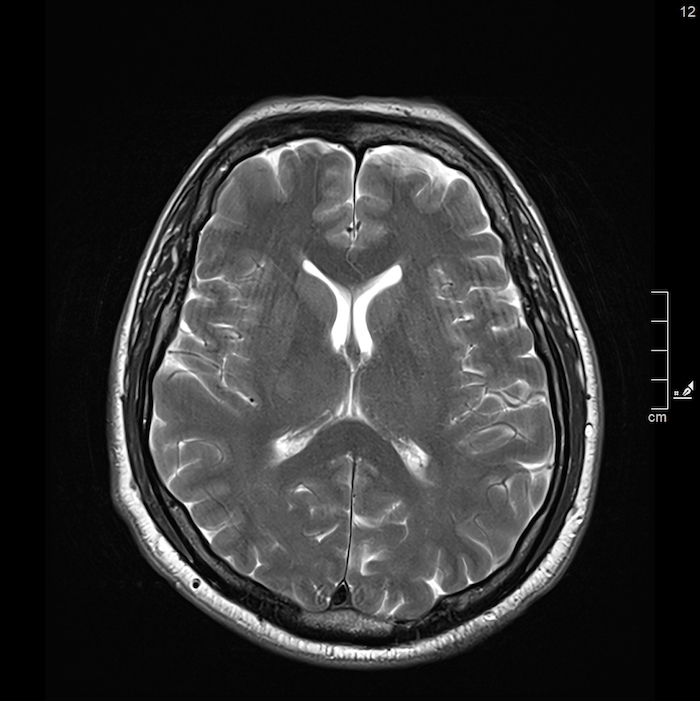

L’osservatore che accede a questo disco si trova davanti a un’estensione algoritmica, dove la biografia clinica del soggetto è scomposta in una serie di sezioni assiali, coronali e sagittali: una stratificazione ipertestuale che permette di navigare all’interno della carne. Si vede qualcosa che rivela la vulnerabilità e la complessità della nostra struttura biologica, trasformando l’intimità organica in un riflesso esterno, condivisibile e consultabile. La grana di queste immagini è la traccia concreta di un’interazione tra la téchne e il vivente, dove il contrasto tra i bianchi e i neri definisce i confini di un’identità che non risiede più soltanto nella psiche, ma nella capacità della macchina di rendere navigabile l’invisibile.

In definitiva, guardare in un disco di risonanza magnetica significa osservare un flusso computazionale in tempo reale che ha catturato la durata di una risonanza molecolare. È il trionfo del “suono profondo” e della visione “altra”, dove l’interno del corpo umano viene elevato a immagine tecnologica, offrendo una sintassi dotata di senso a ciò che, senza la mediazione del dispositivo, resterebbe muto e inaccessibile nel buio della materia organica.

All’interno di un’indagine e una ricognizione sul postfotografico attuale – dove sono in atto spostamenti dal regno dell’ottica a quelli della computazione, verso processi di ibridazione tra linguaggi e dispositivi tecnologici diversi – ho posto alcune domande a Davide Scaramuzza, radiologo e fotografo al contempo. Proviamo ad addentrarci nella pratica diagnostica della RM per sondare una possibile “estetica del segnale”, dove l’immagine non è derivata dall’impronta di un riflesso luminoso sulla superficie del mondo, ma è la visualizzazione di una risonanza atomica profonda, in cui possono essere visualizzate presenze invisibili del magnetismo e dei dati.

Mauro Zanchi: Dopo essere stato catturato e incuriosito dai suoni durante una seduta di risonanza magnetica, mi interesserebbe approfondire ulteriormente ciò che accade nello specifico e come agisce la macchina. Potresti entrare nei dettagli della questione? Cosa mette in azione il rumore di fondo della RM e come mai si odono ritmi, frequenze o suoni diversi nel corso della seduta?

Davide Scaramuzza: In primis la risonanza magnetica, in sintesi davvero estrema, si basa, come anche per le altre forme di diagnostica per immagini, su un’interazione corpo – energia.

Nel caso specifico il tutto si svolge all’interno di un campo magnetico statico, che determina un allineamento dell’orientamento dei protoni del corpo umano. All’interno di questo campo vengono emessi impulsi di radiofrequenza, che agiscono sui protoni del corpo umano, fornendo loro energia e cambiandone l’orientamento. Vengono inoltre applicati dei campi magnetici ulteriori (gradienti) che, variando nello spazio, consentono di identificare la posizione dei protoni eccitati. Al cessare di questa sollecitazione, i protoni rilasciano l’energia assorbita sotto forma di onde di radiofrequenza, che vengono rilevate dalle bobine.

Il rumore che il paziente percepisce all’interno dell’ambiente diagnostico è generato dalla vibrazione delle bobine di gradiente (che viene peraltro trasmessa anche alle altre parti meccaniche) in virtù dell’interazione fra le correnti elettriche che le attraversano e il campo magnetico statico.

MZ: Per molti pazienti, quel suono è spesso fonte di ansia; per il clinico è conferma che la macchina sta lavorando correttamente. Un artista o una compositrice contemporanei come potrebbero trasfigurare questo rumore, per renderlo un elemento di riflessione sulla coazione tra umano e tecnologia?

DS: Circa la valenza di questo rumore in termini emotivi, se è vero che alcune frequenze acustiche sono di per sé disturbanti, è vero anche che questo aspetto è fortemente influenzato dal contesto. Per l’equipe diagnostica il contesto è l’insieme paziente-macchina. Per il paziente il contesto è malattia-macchina e l’esame rappresenta un momento di consapevolezza obbligata e quindi di confronto con una quota più che legittima di ansia. Accade tuttavia non di rado che alcuni pazienti dormano durante l’esame. Questo a ricordarci che il contenuto emotivo conosce un solo padrone, il soggetto, e risulta per questo imprevedibile.

Di fatto l’aspetto acustico nella risonanza magnetica è strettamente legato allo scopo ultimo della risonanza, che è di natura visiva, la produzione di immagini. Circa la possibilità di trasfigurare il rumore in un elemento di riflessione sul rapporto uomo- tecnologia, benché io non sia credente, mi viene in mente la Bibbia, “in principio era il verbo” (di fatto un suono) “e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio” (se ricordo bene). La Genesi, un atto creativo, il gesto artistico per antonomasia. Viene da chiedersi, declinando la questione all’oggi, se sia ancora l’uomo il creatore della tecnologia o non piuttosto il contrario. Credo che la trasfigurazione potrebbe partire da qui.

MZ: Nella tua pratica quotidiana, sezioni il corpo umano attraverso la risonanza magnetica per scopi diagnostici. In quale momento la “fetta” anatomica smette di essere un dato clinico per trasformarsi, ai tuoi occhi, in un reperto che può essere riletto secondo connotazioni concettuali o estetiche?

DS: Esiste un’estetica delle immagini per il medico? Sì. Si tratta tuttavia di un’estetica “morale”, vale a dire intimamente connessa allo scopo dell’immagine, la rappresentazione di quella parte di corpo umano che mi accingo a valutare. Ancora direi che nel caso della risonanza magnetica (ma vale per qualsiasi metodica di diagnostica per immagini), ci si confronta con un’immagine attesa, quella data dalla memoria di tutte le immagini “normali”, cioè sane, accumulate nella mente con l’esperienza. Il “sano” è una perfezione attesa, tuttavia non geometrica, non ideale, fondata piuttosto sulla memoria delle immagini corrispondenti ad una “perfezione biologica”. Esiste comunque uno stupore per la qualità delle immagini, legato al dettaglio anatomico (“sembra una sezione anatomica” è una delle frasi più ricorrenti) o alla maggior evidenza delle anomalie (frutto di una maggior risoluzione di contrasto).

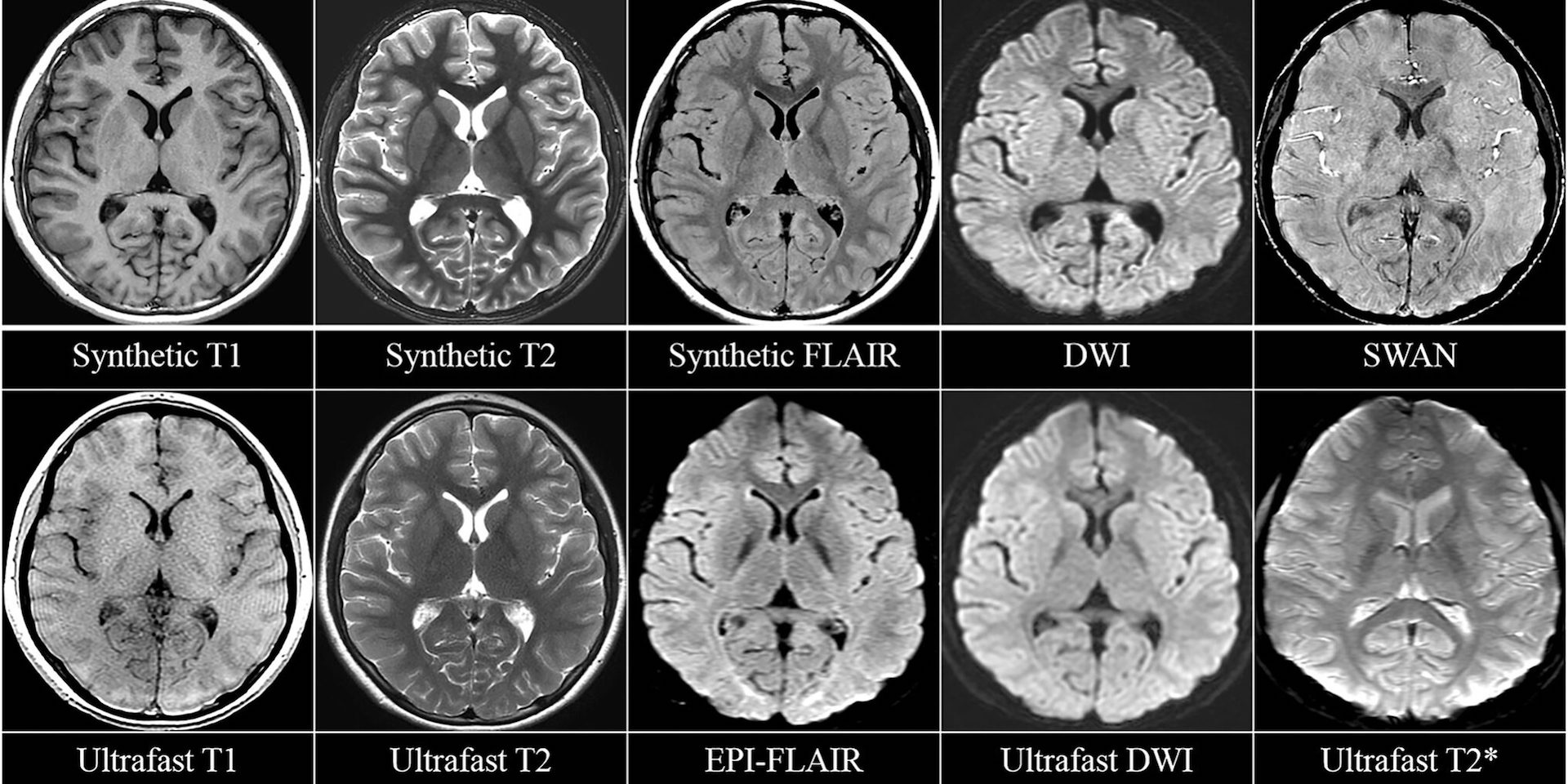

MZ: Esiste probabilmente un punto di rottura tra la necessità del referto e lo stupore della forma. In risonanza, i parametri T1, T2 o le sequenze pesate in diffusione cambiano radicalmente il contrasto e l’aspetto dei tessuti. Un artista può utilizzare questi “strumenti di contrasto” come se fossero filtri pittorici (o qualcosa del genere) e cosa può trovare o individuare nelle immagini registrate durante una risonanza magnetica?

DS: Certamente le scelte tecniche (immagini pesate in T1 o T2 o immagini in tecnica di diffusione) rispondono in momenti diversi dello stesso esame alla richiesta di risoluzione spaziale e risoluzione di contrasto. “Filtri pittorici” finalizzati direi. Detto questo direi che esiste un continuum senza soluzione fra estetica e finalità clinica. Anche in questo senso la medicina è un’arte, l’arte della cura, la cui via l’artista (in questo caso il medico) va cercando nelle immagini che con il tecnico e la macchina produce.

MZ: La risonanza magnetica non sfrutta la luce, ma il comportamento degli atomi di idrogeno in un campo magnetico. Come influenza questa “materia invisibile” la tua ricerca fotografica?

DS: Venendo al mio caso, siccome lavoro come medico in risonanza magnetica e coltivo la passione per la fotografia, mi viene da declinare alcune delle domande che mi hai posto in questo modo: “che relazione c’è fra questi due sguardi?”.

Di primo acchito vorrei rispondere che non vi è alcuna relazione. Vorrei poter dividere il tempo in vasi non comunicanti. Vorrei illudermi che quanto vedo nelle sale diagnostiche restasse lì confinato. Riconosco che non è così. Razionalmente ritengo che lo sguardo che esercito più frequentemente, quello sulle immagini radiologiche, influenzi in parte quello fotografico.

MZ: La fotografia classica lavora sulla superficie colpita dalla luce; la risonanza magnetica rende il corpo trasparente. Questa capacità di guardare “attraverso” ha cambiato la tua percezione e visione delle cose? C’è un legame tra la fragilità della materia organica che osservi in clinica e la resilienza dell’immagine che crei come fotografo?

DS: La ricerca ossessiva del dettaglio, che mi pare di vedere in molte delle mie fotografie, sembra suggerire una parentela di sguardi. Anche la “precarietà” dei corpi così come degli oggetti che fotografo (manifesti che verranno mutati dalle intemperie, o sostituiti, chiazze di umidità sui muri, luci che stanno per pochi attimi) mi pare un tratto comune.

Credo però che il rapporto qui si interrompa.

Non sono mai persone l’oggetto delle mie fotografie, mentre sono sempre persone quelle in risonanza magnetica. Ancora di più la risonanza ha a che fare con un’immagine attesa (e comunque nota) e con le differenze rispetto a questa, mentre nella mia fotografia ho l’impressione di aver a che fare con un’immagine inattesa. O se invece c’è nel mio io un’immagine attesa, questa mi pare “inimmaginabile” o “non conoscibile”.

Senza entrare nel dettaglio, sintetizzerei dicendo che, come diagnosta, cerco di trovare (segni di salute o di malattia), mentre come fotografo cerco di perdermi.

MZ: Il ritmo della RM potrebbe ricondurre in qualche modo a qualcosa che è simile alla sintesi granulare o il glitch. Hai mai trovato una corrispondenza visiva tra la “grana” dell’immagine prodotta e la frequenza acustica della sequenza (per esempio il passaggio tra un’eco di spin e una sequenza ultraveloce)?

DS: Esiste una precisa correlazione fra la tipologia di suono e la tipologia (sequenza, in gergo tecnico) di immagine. In linea di massima, in una data apparecchiatura, più veloce è la sequenza e maggiore sarà il “rumore” (in senso ottico) dell’immagine. Quindi risponderei dicendo che la granulosità è determinata dalla necessità di ottenere le immagini in un dato lasso di tempo (quante similitudini con la fotografia, sto pensando).