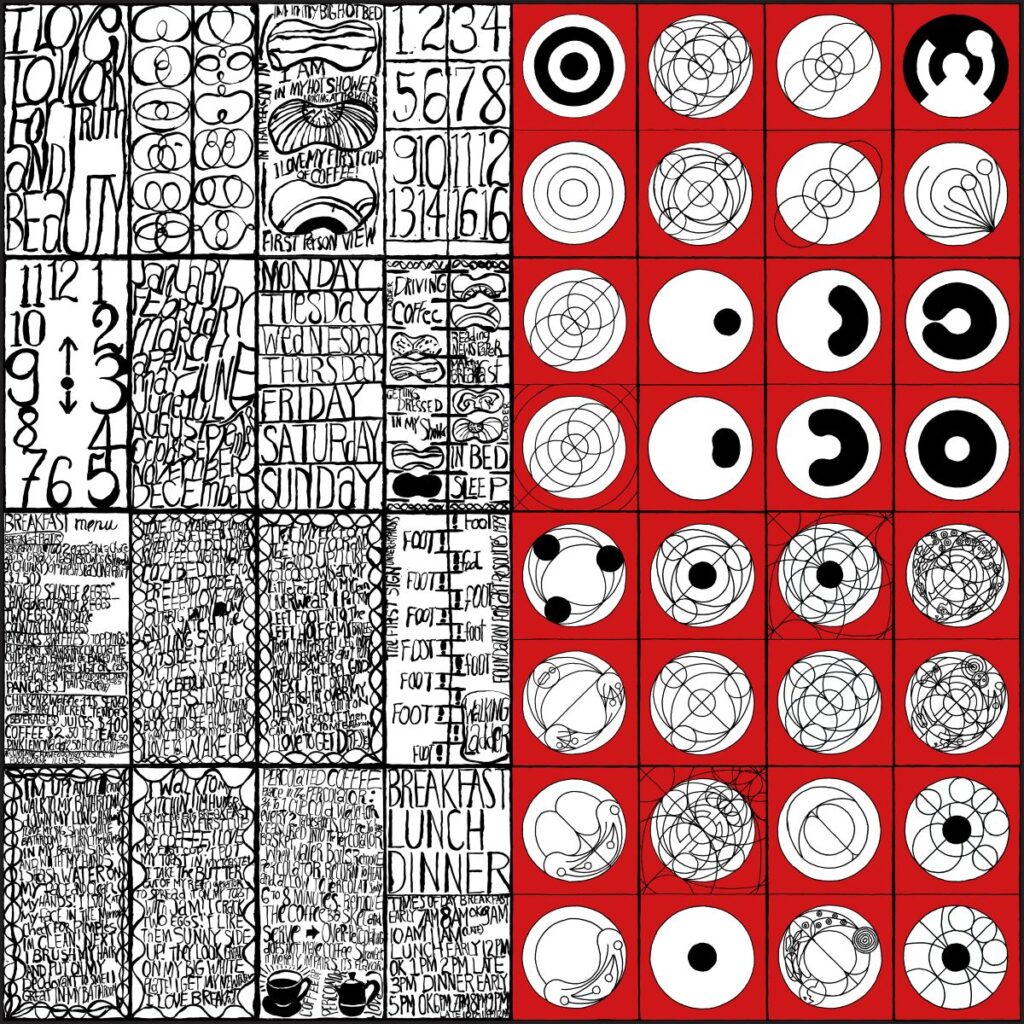

Entrando in questi giorni nella Sala delle Capriate dell’antico Palazzo della Ragione di Bergamo, la prima impressione che si ottiene da una rapida panoramica dell’ambiente è quella di uno stretto dialogo tra varie griglie geometriche, ognuna corrispondente ad un diverso criterio modulare. I riquadri alle pareti che includono frammenti di antichi affreschi provenienti da diverse chiese della città disegnano una scacchiera irregolare, che in qualche modo già entra in risonanza visiva con il forse troppo appariscente impianto di illuminazione a nido d’ape, che grava dal soffitto come una gabbia. Questo cortocircuito, caratterizzante l’allestimento stesso della sala, trova ora un ulteriore rispecchiamento nel grande tappeto bianco, nero e rosso di 16 metri per lato che costituisce l’installazione That Person’s Heaven (fino al 18 gennaio 2026) di Matt Mullican (Santa Monica, California, 1951), a cura di Stefano Raimondi, proposta di The Blank Contemporary Art per il proprio 15° anniversario, in concomitanza con il festival ArtDate. L’opera dell’artista californiano si compone di una sequenza ordinata di 32 moduli quadrangolari, a loro volta ulteriormente suddivisi secondo una fedele aderenza alla serie dei multipli di 2.

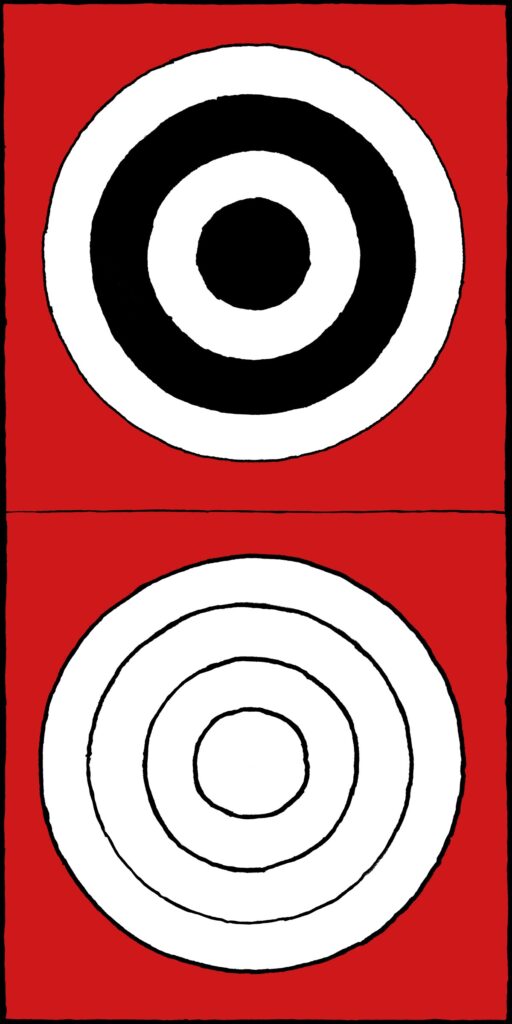

I quadrati che costituiscono la metà destra sono scanditi ciascuno da quattro riquadri più piccoli: una cornice rossa circoscrive in ognuno di essi una composizione geometrica circolare bianca e nera, declinata – lo si intuisce anche senza conoscere niente della pratica di Mullican – in base ad un vocabolario di grafemi (in particolare delle linee curve e le porzioni di spazio da esse delimitate, che possono riempirsi talvolta di campiture nere), legati tra loro da un preciso sistema di relazioni “sintattiche”, che nei vari riquadri dà luogo ad architetture più o meno elaborate. I reticoli di linee e cerchi talvolta arrivano a valicare il confine con la cornice rossa, pur senza violare mai la rigida griglia modulare. Se l’occhio può intuitivamente cogliere la variabilità di concentrazione e di intersecazione di elementi formali ricorrenti, così come l’armonia geometrica che si manifesta nei singoli riquadri, più ostico e inconcludente appare invece il tentativo di individuare la ratio che ha stabilito l’ordine di giustapposizione dei vari elementi costitutivi di questa metà del tappeto, se non per alcune sequenze che paiono in effetti manifestare una qualche dinamica evolutiva.

Approfondendo il lavoro di Mullican, si scopre che ad informare questo complesso codice linguistico, cui finora si è fatto riferimento su un piano meramente formale, è una cosmologia interiore che l’artista ha sviluppato nei decenni, mediante la quale ha provato a dare rappresentazione, pur mediante referenti pressoché totalmente astratti, di concetti come “vita” e “morte”, “Dio”, “fede” e “anima”, “paradiso” e “inferno”, “angeli” e “demoni”; tutti presenti in questo tappeto, distillati nei motivi. Ad esempio, il paradiso corrisponde a un simbolo che ricorda un bersaglio (nel cerchio bianco sono presenti due cerchi concentrici neri), mentre i simboli della vita e della morte corrispondono a due cerchi tra loro tangenti allineati sulla diagonale del cerchio più grande, entro cui sono inscritti. Ognuno di questi simboli interagisce visivamente con gli altri, dunque rappresenterebbe delle dinamiche di relazione e di trasformazione, che secondo l’artista rispondono alle domande “Dove ero prima di nascere? Perché le cose mi accadono mentre vivo la mia vita? Dove vado dopo la morte?”. I colori stessi non sono casuali: se in quest’opera sono presenti unicamente il bianco e nero, che corrispondono alla sfera del linguaggio, e il rosso che invece richiama la sfera spirituale, in altre declinazioni di questa cosmologia personale compaiono anche il verde del mondo fisico, il blu della sfera umana con le sue organizzazioni sociali e il giallo del livello della creazione artistica. Il visitatore che voglia indagare più a fondo il significato di ciascun referente astratto e delle relazioni che li connettono, senza accontentarsi di questi pochi dati, dovrà informarsi in autonomia, magari provando a mettere quest’opera in relazione alle innumerevoli che nei decenni l’artista ha prodotto facendo riferimento a questa cosmologia e, dunque, improvvisandosi come un decrittatore di un messaggio in codice. Oppure, recuperando su internet le registrazioni delle lecture-performance che l’artista stesso si compiace di tenere sul proprio lavoro, ma che comunque non bastano a fugare ogni dubbio. Non che, a dire il vero, lo sforzo di comprendere più in dettaglio le regole sottese a questa cosmologia, sempre che ciò sia realmente possibile, garantisca di acquisire infine una maggiore consapevolezza dell’universo interiore dell’artista, né tantomeno del proprio. Difficilmente, dunque, quel paradiso evocato dal simbolo a forma di bersaglio potrà risuonare con la propria sensibilità individuale.

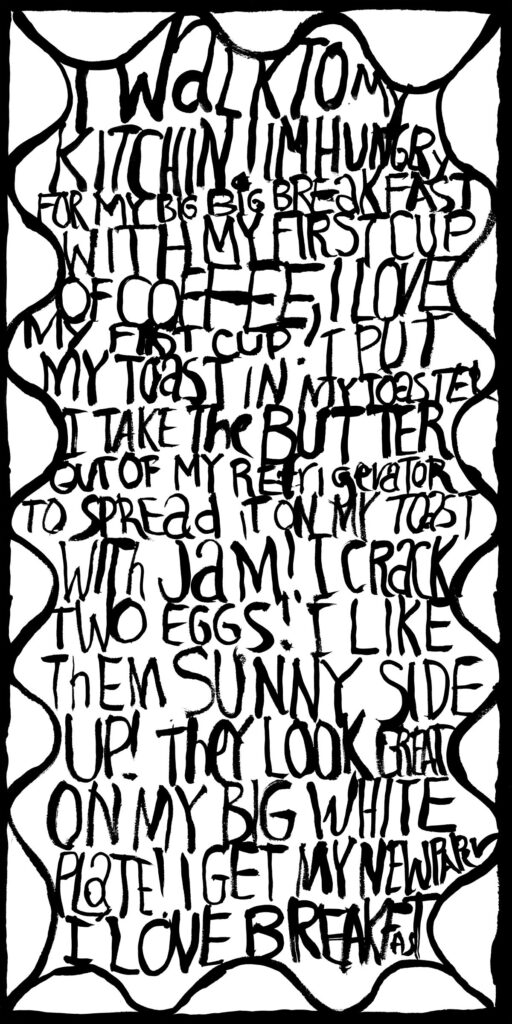

Ma è un altro “paradiso” ad essere evocato nel titolo dell’opera, e per comprendere ciò bisogna passare a osservare l’altra metà del grande tappeto. Salta subito all’occhio una netta differenza sia sul piano percettivo che su quello strutturale tra questa e l’altra metà, dato che adesso si presentano alla vista 16 rettangoli di un metro per due, che risultano riempiti in modo parossistico e irregolare – siamo ben distanti dall’ordine etereo che informa la cosmologia – di sequenze di scritte in inglese, numeri e simboli. Durante la presentazione alla stampa Mullican ci spiega l’origine di questa parte dell’opera, che, come l’altra, corrisponde all’ingrandimento e alla traduzione in tessuto di una sequenza di acquerelli di ben più piccola dimensione: in questo caso, l’atto creativo ha avuto luogo mentre l’artista si trovava in stato di trance, raggiunto tramite l’ipnosi o autoindotto, secondo una modalità che ha sviluppato e perfezionato nel corso della sua carriera e che dunque è parte integrante della sua pratica artistica. Mentre è immerso in tale stato di alterazione psichica – e talvolta questo processo viene proposto come “performance” alla presenza di un pubblico – “Matt Mullican” lascia il posto a “That person”, un’entità infantile, fluida e priva di genere, sul cui operato l’artista è in grado di esprimersi solo limitatamente, dato che sostiene di non conoscerla davvero e di non sapere, in questa occasione specifica, il reale significato di quanto essa ha deciso di scrivere nei sedici riquadri che le competevano. In realtà, paradossalmente, sembra più facile cogliere una pur superficiale chiave di lettura di questa metà dell’opera, dato che alla scritta “I love to work for truth and beauty” situata nel primo riquadro (che lo stesso Mullican ci comunica essere un mantra a cui “that person” rimane fedele) seguono in altre aree un orologio stilizzato, la sequenza dei numeri da 1 a 16 (in verità, per qualche ragione destinata a rimanere ignota, il 16 compare due volte a discapito del 15), i giorni della settimana, i mesi dell’anno, e una fitta descrizione in più parti della routine mattutina di “that person”, con tanto di menù della colazione e di ricetta per preparare il caffè mediante percolazione.

È ammissibile asserire che, come suggerito dal titolo, questa fase della giornata sia il “paradiso” di “that person”, ben più radicato nell’immanenza rispetto a quanto espresso nella cosmologia celestiale, che è invece un prodotto intellettuale dell’artista nel pieno possesso delle sue facoltà razionali. Certo, meno intuitiva è la lettura di altri due tasselli (rispettivamente il terzo della prima riga e il quarto della seconda), per i quali però ci viene in aiuto Mullican stesso, che evidentemente mantiene una qualche reminiscenza di quanto avviene nella sua mente quando “that person” prende il suo posto: la forma rotondeggiante che si vede ripetuta più volte, accostata ad una sempre diversa dicitura descrittiva di un’azione o di un oggetto, corrisponde ad una rappresentazione stilizzata del “proprio” cono di visione, mentre l’alter ego guarda di volta in volta il sifone da cui esce l’acqua calda della sua doccia mattutina, il volante della propria auto, il giornale aperto, la colazione e l’incavo della tazza di caffè mentre sta bevendo, fino al nero dell’interno delle palpebre durante il sonno. Soltanto il secondo riquadro della prima riga, in cui compare una sequenza di variazioni di una forma ovaleggiante su cui sono ricavati degli occhielli, rimane del tutto inintelligibile, al pubblico ma anche all’artista stesso, che dichiara di non sapere cosa significa. Suona come la conferma che, per tutto ciò che concerne questo riflesso speculare della pratica dell’artista, nessuna indagine certosina condotta da un fruitore volenteroso potrà mai giungere ad alcuna reale conquista conoscitiva.

A fronte di questo tentativo di svolgere una descrizione esplicativa di un’opera d’arte, che fin dall’inizio si preannunciava come fallimentare, si può asserire che la fruizione di questo tappeto non può che suscitare nel pubblico che visita Palazzo della Ragione la stessa sensazione di spaesamento che deve aver investito, con ben altra forza per la monumentalità senza precedenti dell’impianto, chi ha visitato la grande retrospettiva dedicata a Mullican presso Pirelli HangarBicocca nel 2018. Lì si sciorinavano addirittura migliaia di lavori dell’artista, tutti rispondenti a quel preciso e ricchissimo sistema di simboli e disseminati nello spazio come i geroglifici distesi sulle pareti di un tempio egizio; un’associazione, quella tra il lavoro di Mullican e l’universo di segni di quell’antica civiltà, che nel tempo è stata avanzata più volte. Impossibile afferrare, allora come adesso, i significati sottesi a ciascun simbolo; sarebbe un’impresa soverchiante pure avendo a disposizione l’equivalente della Stele di Rosetta, nella forma di una guida enciclopedica all’esegesi di una “cosmologia” che, in fondo, rimane un inno al solipsismo. Non si può far altro che arrendersi all’inintelligibilità di questa moltitudine di segni, tuttalpiù apprezzarne la variatio formale e il suo dialogo con il contesto, accettando però che da quell’universo interiore si è irrimediabilmente estromessi.