Approfondimenti — AUGMENTED IMAGES

L’Ottocento, secolo di fermenti scientifici e di ridefinizione dello spazio sociale, con la sua fede nel positivismo e l’emergere dell’ospedale come laboratorio di sapere, ha elevato la malattia a soggetto di studio e, inevitabilmente, di rappresentazione. La malattia trascese il suo status di esperienza individuale e divenne un linguaggio visibile, rigorosamente sottoposto all’osservazione e alla catalogazione medica. Prima che la fotografia clinica si affermasse alla fine del XIX secolo con la sua pretesa di oggettività meccanica, l’illustrazione, il disegno e l’incisione rappresentavano gli strumenti capaci di fissare le manifestazioni somatiche della malattia. Questa pratica, lungi dall’essere un’espressione artistica libera, si configurava come un atto estetico di rigore tecnico, una forma d’arte interamente asservita all’epistemologia medica. Atlanti e manuali medici erano costituiti da tavole anatomiche e cliniche, intese come strumenti epistemologici.

Con l’avanzare della medicina scientifica e la costruzione dell’ospedale moderno come vero e proprio laboratorio di corpi, la patologia si trasformò da evento privato in oggetto pubblico di studio, cura e, fondamentalmente, di rappresentazione. La patologia, incisa sul corpo, veniva decodificata e convertita in conoscenza empirica, essenziale per la didattica e la diagnostica.

Questo era il regno di una pratica tecnica e altamente vincolata. Gli illustratori medici erano professionisti specializzati e rigorosi, spesso formati nelle severe discipline delle accademie di belle arti, capaci di coniugare l’abilità del tratto con l’imperativo della precisione scientifica. La loro maestria consisteva nel tradurre con precisione meticolosa, quasi chirurgica, i dettagli anatomici, le lesioni cutanee, le deformità e le anomalie, operando una riduzione formale della sofferenza in segno, con un’attenzione che andava oltre il realismo superficiale.

La vera chiave di volta di questa produzione risiedeva nella collaborazione diretta tra l’artista e il medico. L’incisione clinica era un atto guidato dall’intento diagnostico. I medici dirigevano l’illustratore, specificando quali aspetti enfatizzare per l’insegnamento, quali zone del corpo rendere più leggibili per la comprensione della patogenesi e, in modo cruciale, quali dettagli eliminare perché ritenuti non essenziali alla diagnosi o al progresso della conoscenza. Il disegno diventava così un’immagine teleologica. Si selezionava, semplificava e cristallizzava la manifestazione patologica nella sua forma più didattica, separando il rumore visivo del corpo sofferente dal segnale puramente clinico. L’immagine prodotta era quindi una verità mediata, un ponte necessario tra l’esperienza clinica mutevole e l’immutabilità del sapere scientifico.

Le sedute di disegno, che si svolgevano nei teatri anatomici o nelle cliniche universitarie, erano riti di osservazione che imponevano una disciplina ferrea. Il paziente era costretto a una postura prestabilita – frontale, laterale o in più viste – e doveva mantenere una rigorosa immobilità per ore. Questo scenario cristallizzava la gerarchia di potere. Il medico e il disegnatore (gli osservatori attivi) operavano sul corpo del malato (l’oggetto passivo). Il medico agiva come correttore ottico e concettuale, guidando la mano del disegnatore per assicurare la perfetta corrispondenza tra la rappresentazione grafica e la realtà clinica che egli intendeva codificare.

Dal punto di vista esistenziale e psicologico, l’esperienza per il malato non poteva essere neutra. Già esposto alla vulnerabilità e alla rivelazione involontaria del proprio corpo, il paziente veniva ridotto a un “caso” da fissare sulla carta, trasformando la sua identità complessa in un’entità unidimensionale e patologica. Questo processo poteva essere vissuto come una profonda umiliazione, la definitiva oggettivazione di sé; il corpo, già portatore di sofferenza a causa della malattia, veniva espropriato anche del suo mistero e della sua dignità.

Tuttavia, in questa estetica del vincolo si celava anche una forma ambigua di riconoscimento. Per alcuni, l’essere selezionato e fissato per l’eternità in un atlante medico poteva rappresentare un modo per lasciare una traccia della propria sofferenza, un lascito silenzioso ma duraturo all’interno della storia della medicina. L’individuo, pur dissolvendosi nel concetto di patologia, accedeva a un’immortalità didattica. Il suo corpo, marchiato dalla malattia, diventava veicolo di conoscenza per le generazioni future. L’opera segnica, dunque, era l’unica via d’uscita per un corpo altrimenti destinato al silenzio dell’anonimato ospedaliero.

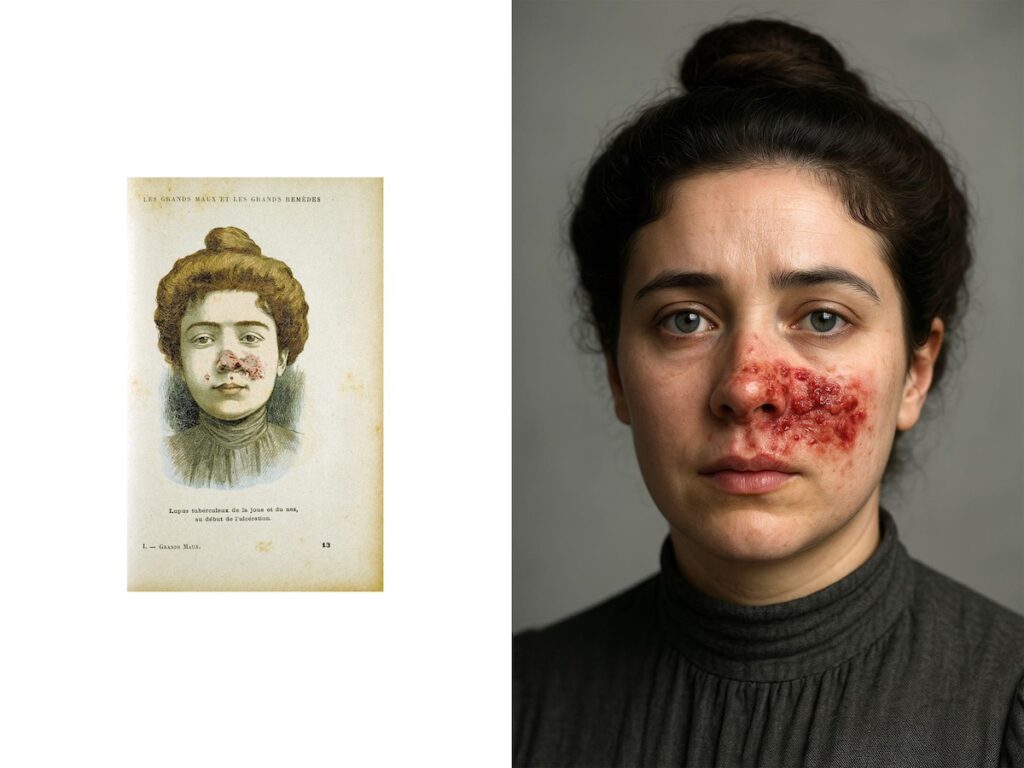

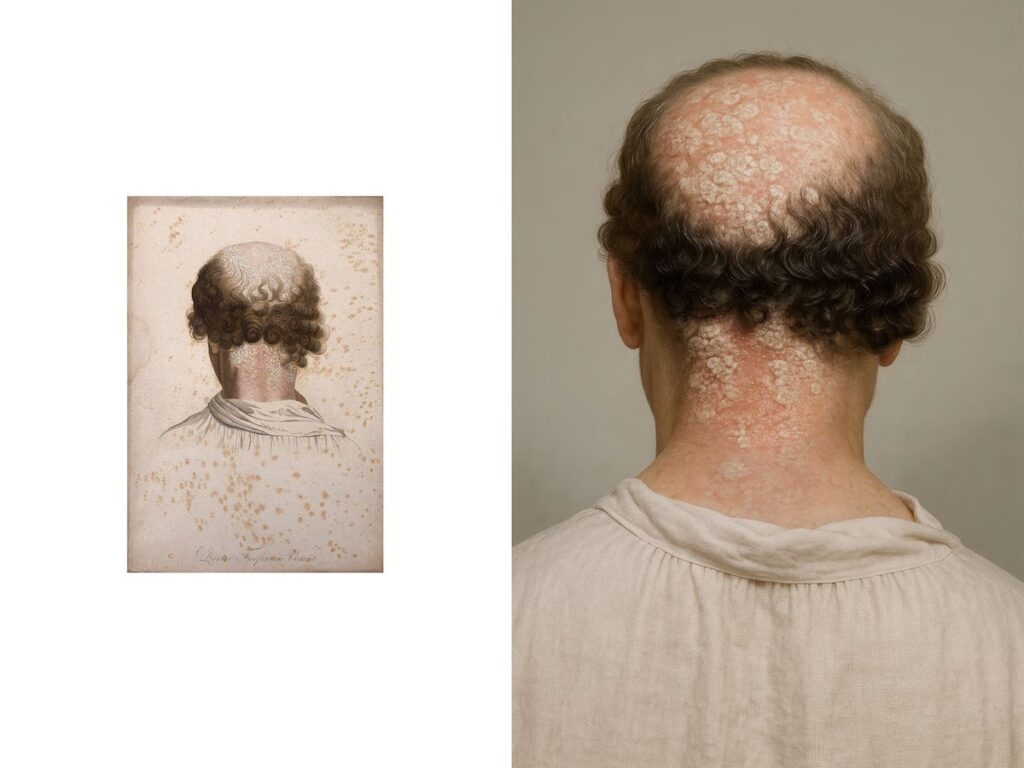

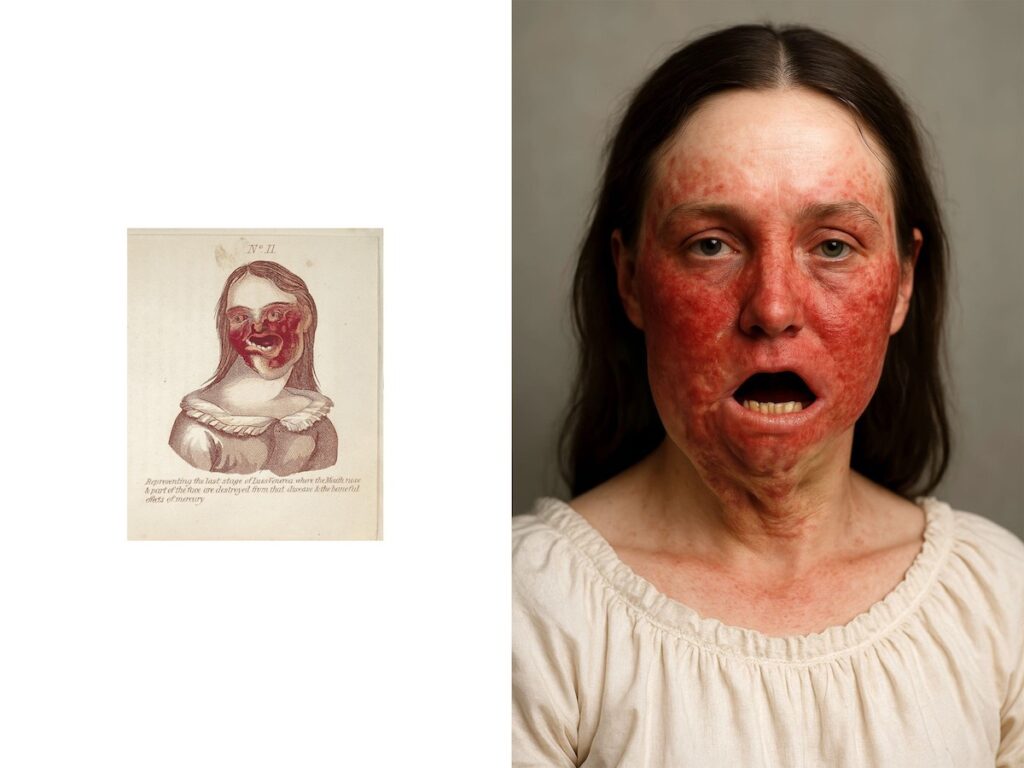

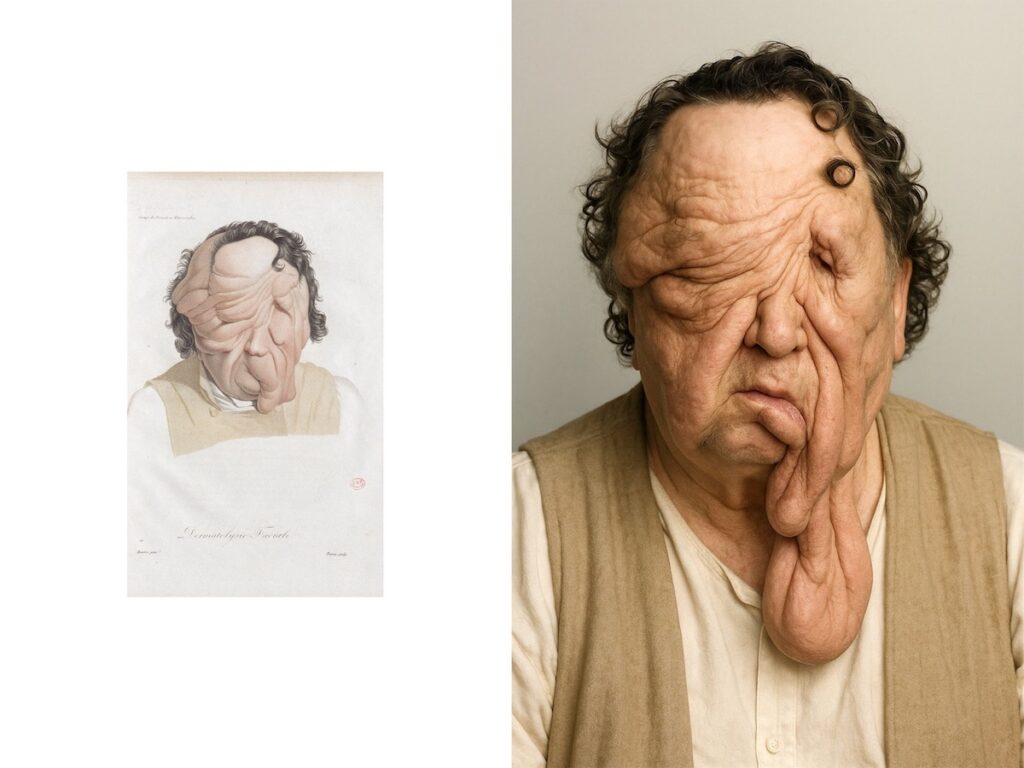

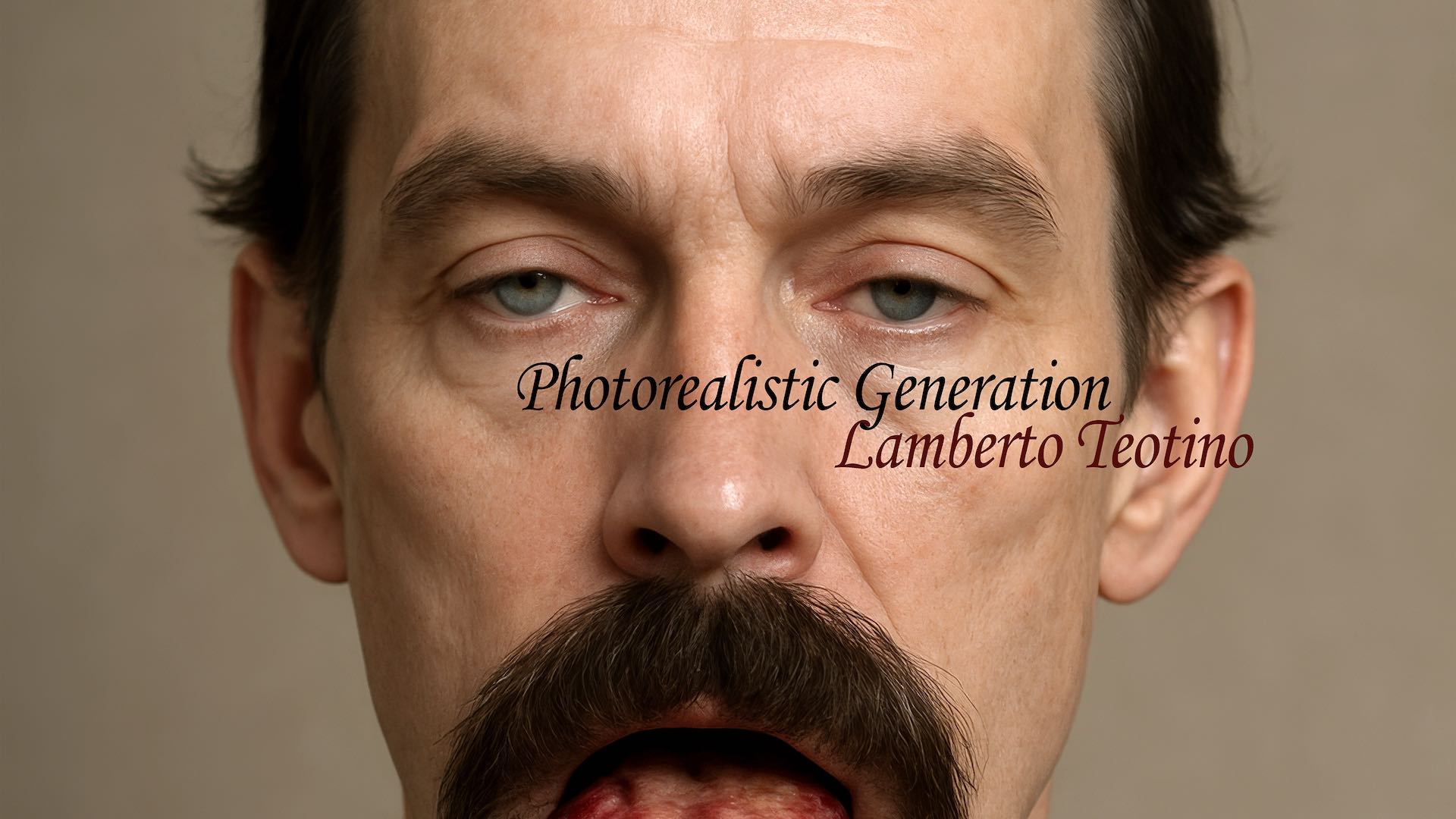

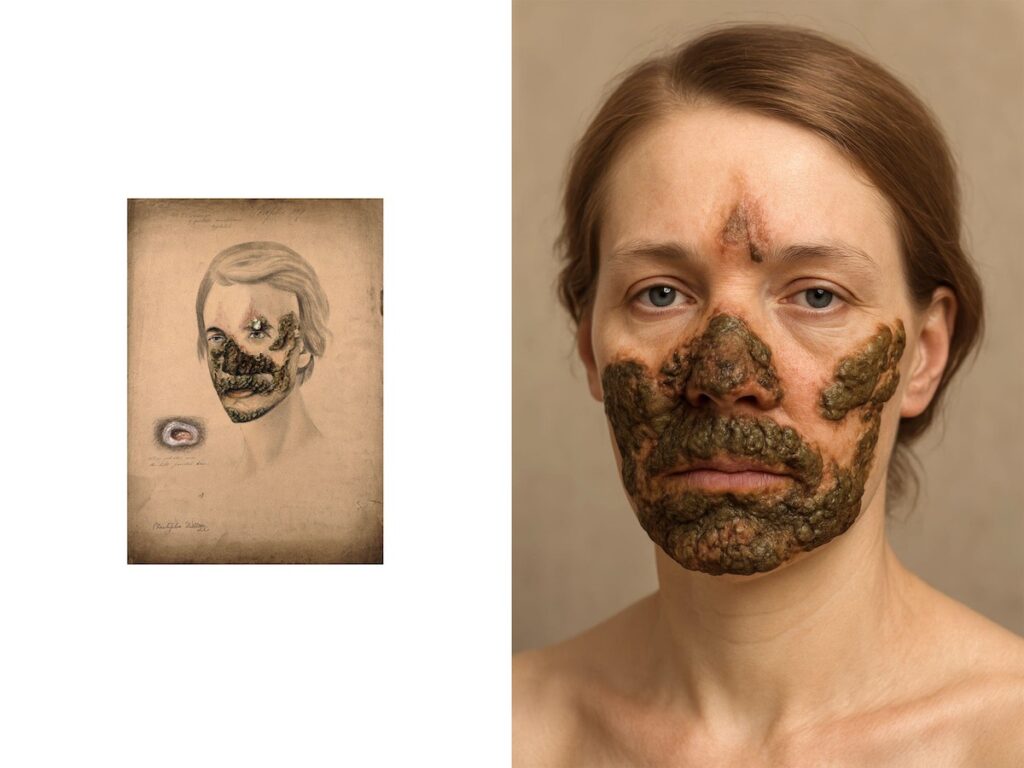

Ora, invece, in un periodo storico dominato dall’egemonia del digitale, dove l’immaginario collettivo è sempre più plasmato dagli algoritmi e l’Intelligenza Artificiale riscrive i limiti stessi della percezione, l’opera Photorealistic Generation di Lamberto Teotino si insedia in un territorio liminale, critico e storicamente denso. Il lavoro riattiva intenzionalmente la tradizione iconografica medica ottocentesca per sottoporla a una deflagrazione tecnologica contemporanea. Potremmo parlare di immagini virali, nel doppio senso dell’etimo, nel periodo storico in cui i social hanno sdoganato l’altra allusione legata a qualcosa che si diffonde rapidamente e con molta visibilità attraverso i mezzi di comunicazione, in particolare il web, in modo simile a un virus.

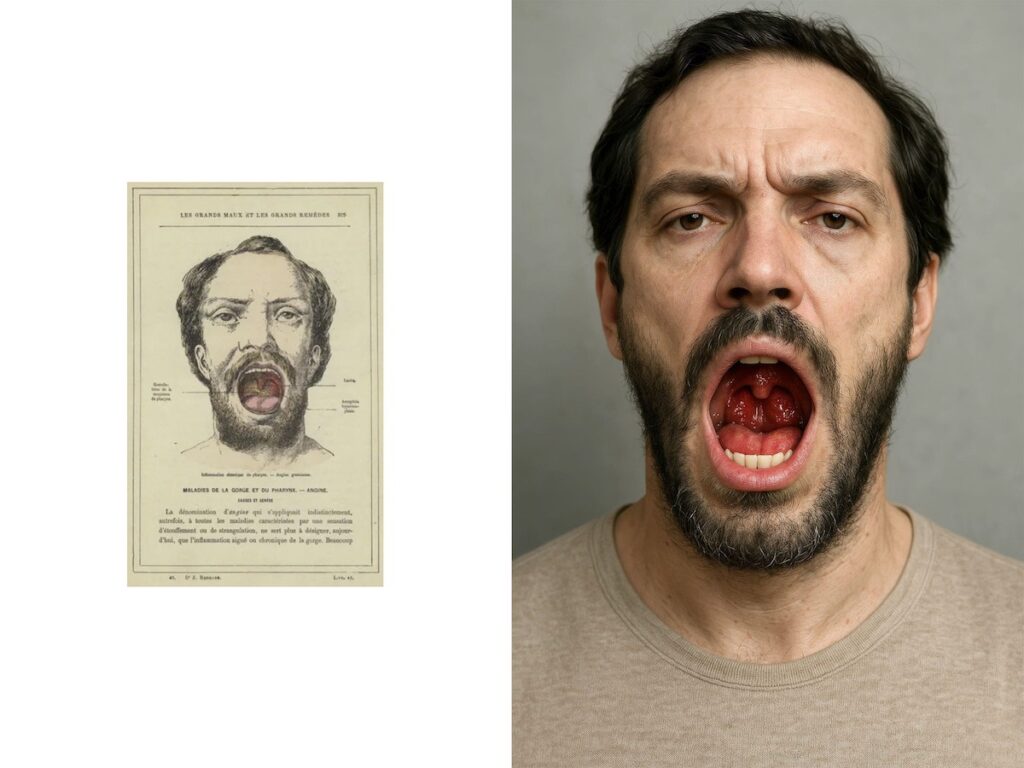

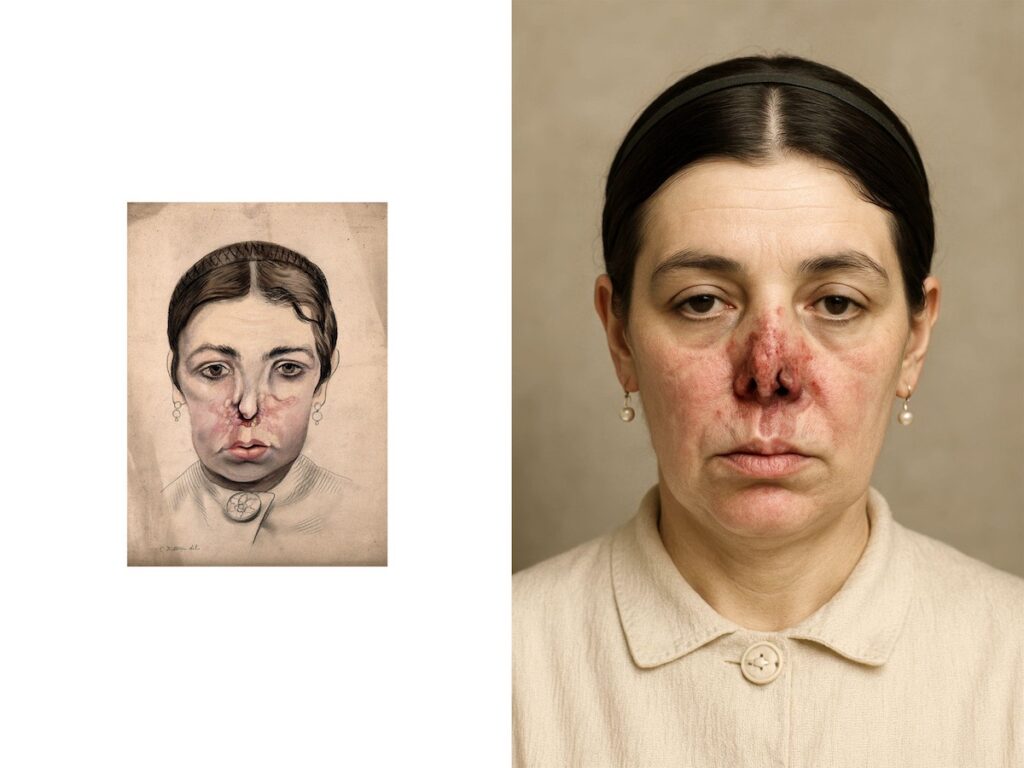

Teotino utilizza la generazione di immagini mediate dall’IA per mettere in discussione il modo in cui il corpo vulnerabile viene rappresentato, ricostruito e restituito alla memoria collettiva nell’era post-fotografica. L’artista rende le immagini del passato in forma di foto realistiche, così che si possa ridare dignità visiva al soggetto rappresentato tramite disegno, che fruito nel nostro tempo sembrava non avere vita reale. È come aver clonato il DNA tramite AI per generare fedeltà. Al contempo, questa indagine serve anche per interrogare l’eccesso di immagini, di archivio e di potenziale manipolazione.

Le immagini di Photorealistic Generation, che hanno preso corpo algoritmicamente, parlano di lesioni o sintomi, ma soprattutto riflettono la maniera in cui le società contemporanee gestiscono la vulnerabilità e la devianza dalla “normalità”. Ricordano come la scienza, ieri attraverso l’autorità del medico e la precisione dell’incisore, oggi attraverso la neutralità apparente del codice, costruisca i propri strumenti di legittimazione. In questo senso, l’opera pone l’attenzione sul potere della cultura visiva nel plasmare la percezione del corpo malato e anche i confini mobili tra accettazione e stigma.

Immagini virali a manovella

Come si traduce il collegamento concettuale tra le tecniche di illustrazione di deformità corporee dell’Ottocento (disegno/incisione acquerellata) e l’attuale uso dell’Intelligenza Artificiale generativa? Qual è il significato profondo di questo accostamento tra l’era pre-fotografica e il presente digitale?

Il progetto di Teotino stabilisce un serrato dialogo trans-storico tra due periodi di radicale transizione. Nei primi decenni del XIX secolo, il disegno fondava un nuovo statuto della verità clinica e trasformava l’osservazione in dato scientifico catalogabile. Partendo da queste tracce visuali, attraverso la patologia simulatacon AI generativa, Teotino si chiede quale sia ora il nuovo confine tra verità e artificio, quando l’archivio storico può essere ricreato ex novo con convincente realismo. Il suo progetto dissolve le frontiere consolidate tra arte e scienza, memoria e tecnologia.

Photorealistic Generation si configura come un tentativo di ricreare un Atlante o un archivio di patologie, una nuova catalogazione, che mira a produrre immagini iperrealistiche e a riprendere l’intento documentario degli antichi disegni ma elevandolo alla potenza espressiva del macchinico generativo.

Inizialmente, l’artista ha sperimentato una sorpresa positiva a livello empatico nell’interagire con il sistema e nel ricevere risposte ai suoi comandi. Poi questa fase iniziale è stata rapidamente seguita da una serie di censure imposte dalle policy del sistema generativo.

Poiché il lavoro prevedeva la rappresentazione di immagini forti e di patologie epidermiche, l’artista si è trovato spesso ostacolato, costretto ad aggirare le linee guida per ottenere le soluzioni visuali desiderate. Questa opposizione ha innescato una vera e propria lotta emotiva con l’IA. Teotino si è involontariamente ritrovato a litigare e discutere con il sistema, quasi come se avesse a che fare con un essere umano, distaccandosi momentaneamente dalla consapevolezza di interagire con una macchina. La censura è diventata sia un ostacolo tecnico, sia un elemento concettuale che ha plasmato l’evoluzione del lavoro, così da trasformare la generazione di immagini in una peripezia dialettica.

A conferire ulteriore peso e urgenza al progetto è la dimensione autobiografica dell’artista, attraverso un legame intimo con il tema della patologia epidermica, avendo affrontato personalmente diverse problematiche cutanee, tra cui basaliomi e un melanoma. Questo vissuto fa sì che l’aspetto canceroso e le anomalie della pelle non siano oggetti di uno studio freddo e distaccato, ma parte integrante della propria sensibilità.

L’artista proietta la propria vulnerabilità sulla immagine creata dall’IA. In questo senso, l’arte generativa trascende la mera documentazione o la critica sociale, per trasformarsi in un mezzo per affrontare e rileggere una questione profondamente personale attraverso il filtro della storia dell’immagine e della tecnologia più avanzata.

Il progetto, quindi, si configura come una ricerca antropologica per immagini focalizzata sulla fragilità umana. Teotino osserva un netto divario tra l’incessante e rapido progresso scientifico e medico – che ha prodotto enormi avanzamenti tecnologici per la cura e la guarigione del corpo – e i tempi lunghi della “cicatrizzazione” della vulnerabilità mentale e spirituale dell’umanità.

Nonostante gli strumenti per affrontare le malattie e le debolezze fisiche siano notevolmente migliorati nel corso della storia, la mente umana procede a un ritmo molto più lento. In questo senso, ogni persona di oggi, pur essendo tecnologicamente avanzata, rimane ancora vulnerabile come i suoi antenati. La patologia rappresentata diventa una potente metafora visiva di questa debolezza umana, che si sviluppa lentamente, in contrasto con la velocità della scienza.

Una caratteristica fondamentale e deliberata del lavoro è la scelta di una traduzione formale cruda e diretta. L’artista rifiuta una trattazione “evocativa” o “morbida” del soggetto, preferendo spiattellare la malattia con una forza che può generare ribrezzo. Questa strategia espressiva riflette un tratto distintivo della sua personalità: la tendenza ad “andare dritto al punto”, senza “girare attorno alle cose”, per evitare di abbassare l’enfasi e la veemenza del messaggio. L’artista viene incontro alla realtà senza nascondersi, stabilendo una coerenza tra sé stesso e l’opera prodotta. Usa la forza diretta e la cruda veemenza per imporre agli spettatori un confronto senza mediazioni con la realtà della patologia. L’impatto crudo e diretto delle immagini serve a rompere la barriera della negazione e a costringere l’osservatore a confrontarsi con una realtà spesso scomoda, rendendo il messaggio ineludibile.

Photorealistic Generation si configura come un atto di auto-affermazione emotiva e di necessità comunicativa, un veicolo per un’attitudine onesta e frontale che rifiuta il compromesso, sia estetico sia commerciale. Si basa sulla convinzione che solo la rappresentazione diretta e non mediata possa stimolare un dialogo profondo sulla persistente fragilità umana nell’era del progresso sempre più massivo.

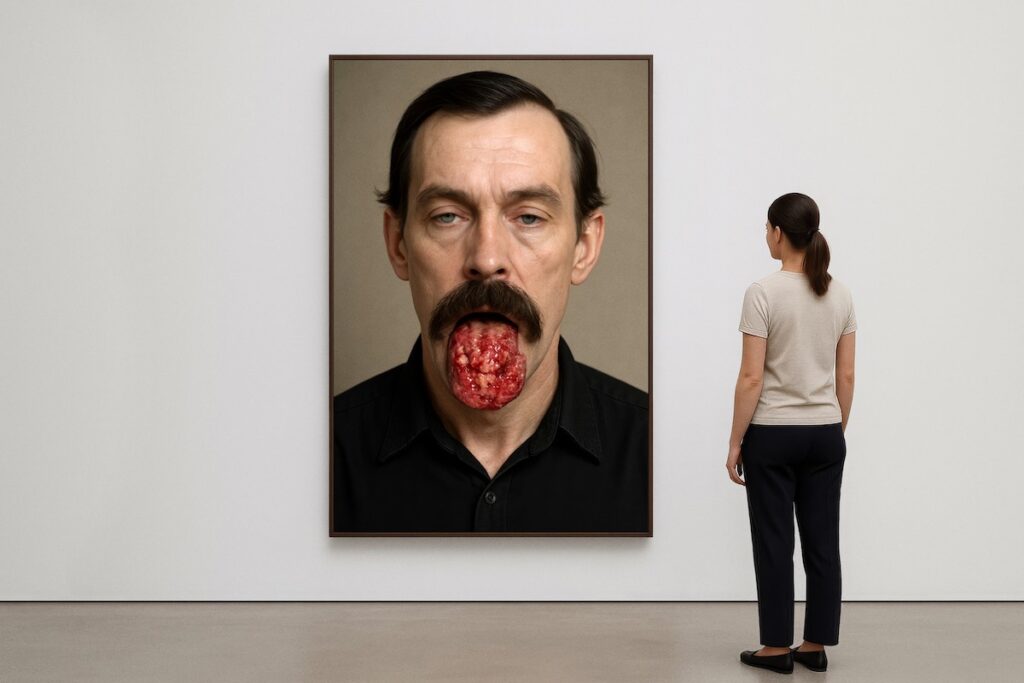

Ogni immagine viene stampata da Teotino in grandi dimensioni per amplificare il suo messaggio di confronto ineludibile con la vulnerabilità umana. L’impatto di un’immagine come quella raffigurante l’uomo con una lesione carnosa sulla lingua, presentata in stampa di grandi dimensioni trasforma la patologia da un soggetto clinico in una presenza quasi scultorea e totalizzante.

Quando i fruitori si trovano di fronte a un volto affetto da una grave patologia, ingrandito oltre la scala umana, l’immagine cessa di essere una semplice illustrazione e diventa un’icona angosciante. Questo gigantismo è cruciale per l’intento dell’artista di andare dritto al punto e rifiutare la morbidezza. Una patologia su una tavola medica di piccole dimensioni permette la distanza e l’analisi; una patologia su una stampa che domina lo spazio richiede una reazione fisica e immediata, forzando i fruitori a riconoscere la fragilità come condizione universale e non come un fenomeno circoscritto.

Inoltre, nell’immagine generata con un iperrealismo scioccante, la resa della pelle, la tridimensionalità delle escrescenze e la vividezza dello sguardo del soggetto eliminano qualsiasi filtro di interpretazione grafica. In questo caso, l’IA va oltre il limite del copiare e traduce il segno in carne viva digitale. Crea una simulazione fotorealistica della patologia, che è sia esteticamente affascinante per la sua perfezione tecnica, sia perturbante per la sua immediatezza visiva.

La scelta dell’artista di partire dalla documentazione grafica, e non dalla fotografia clinica di fine Ottocento, è fondamentale. Essa permette di mettere in moto un processo di iper-fotorealizzazione del disegno. L’IA agisce come un catalizzatore, che prende l’intenzione rappresentativa del passato (il segno medico) e la proietta nel presente con la massima capacità di simulazione visiva, esasperando l’impatto che l’artista cerca.

L’opera di Teotino può essere compresa, in ultima analisi, attraverso la metafora dell’immagine a manovella, che rappresenta la riattivazione cruenta di antiche tracce. Il prompt agisce come una manovella meccanica (o macchinica), che fa scattare l’iperrealismo da un frame grafico di due secoli fa. Questo meccanismo riaccende una memoria storica. Proietta la vulnerabilità passata – fissa e disegnata – nella vivida e traumatica realtà del presente. L’artista, operando sui meccanismi dell’IA generativa, non solo colma la lacuna tecnica dell’epoca pre-fotografica, ma stabilisce una sequenza storica circolare. L’immagine medica del passato viene rianimata per mostrare la lenta e inesorabile persistenza della debolezza umana che, a differenza dei progressi scientifici, non riesce a cicatrizzarsi.

Le stampe monumentali, crude e dirette, sono dunque lo schermo su cui viene proiettata questa pellicola del tempo. Teotino ci costringe a guardare il fotogramma della patologia come un monito costante. L’opera si conclude così come una memoria storica rianimata, un meccanismo implacabile che, attraverso l’occhio della macchina generativa, riafferma la nostra ineluttabile e universale fragilità.